【講義コース】ポッシボの学校

ポッシボのがっこう、3つの特長!

一般社団法人El Sistema Connect(本社:東京都中央区)は、2025年4月から新たな取り組みとして『ポッシボの学校』を開始いたします。

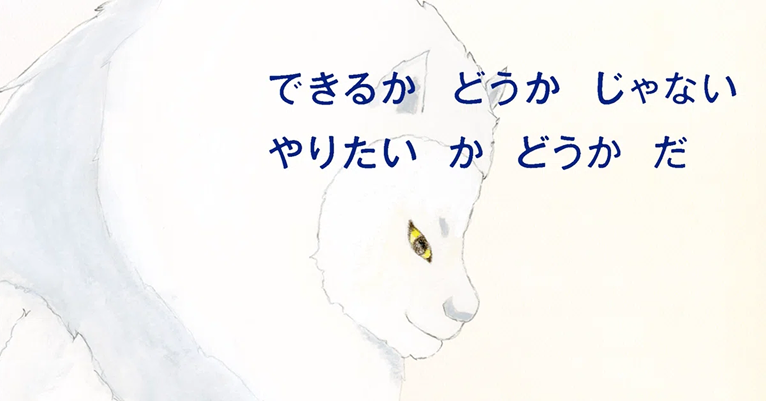

ポッシボ(Possible)は、ホワイトハンドコーラスNIPPONがつくった絵本”ミルとキクとポッシボ”に登場する、ホワイトライオンのしょうがいのあるかみさまです。口癖は、「できるかどうかじゃない、やりたいかどうかだ」。https://mirukikupossible.jp/

「ポッシボの学校」は、このポッシボ校長先生のもとで大人たちにさまざまな学びの場を提供します。DEI(ダイバーシティ・エクイティ・インクルージョン)を身近な人権の問題として理解するだけではなく、新たな視点をもたらすクリエイティブな体験として、学び、アクションを生むことで、身の回りの世界にも子どもたちが生きる世界にもたくさんのPossibleを生み出すことを目的としています。

コース概要

- 回数: 各回特別ゲストによる全10回の講座

- 時間:4月22日から毎月第四火曜日20:00-21:30開催(Q&Aセッション含む)

- 形式:オンライン講座

- 費用:年間パス 30,000円(単発受講よりお得), スポット受講 3,900円/回

受講料はインクルージョンの未来を創るホワイトハンドコーラスNIPPONの子どもたちのために使われます

各講義ゲスト紹介

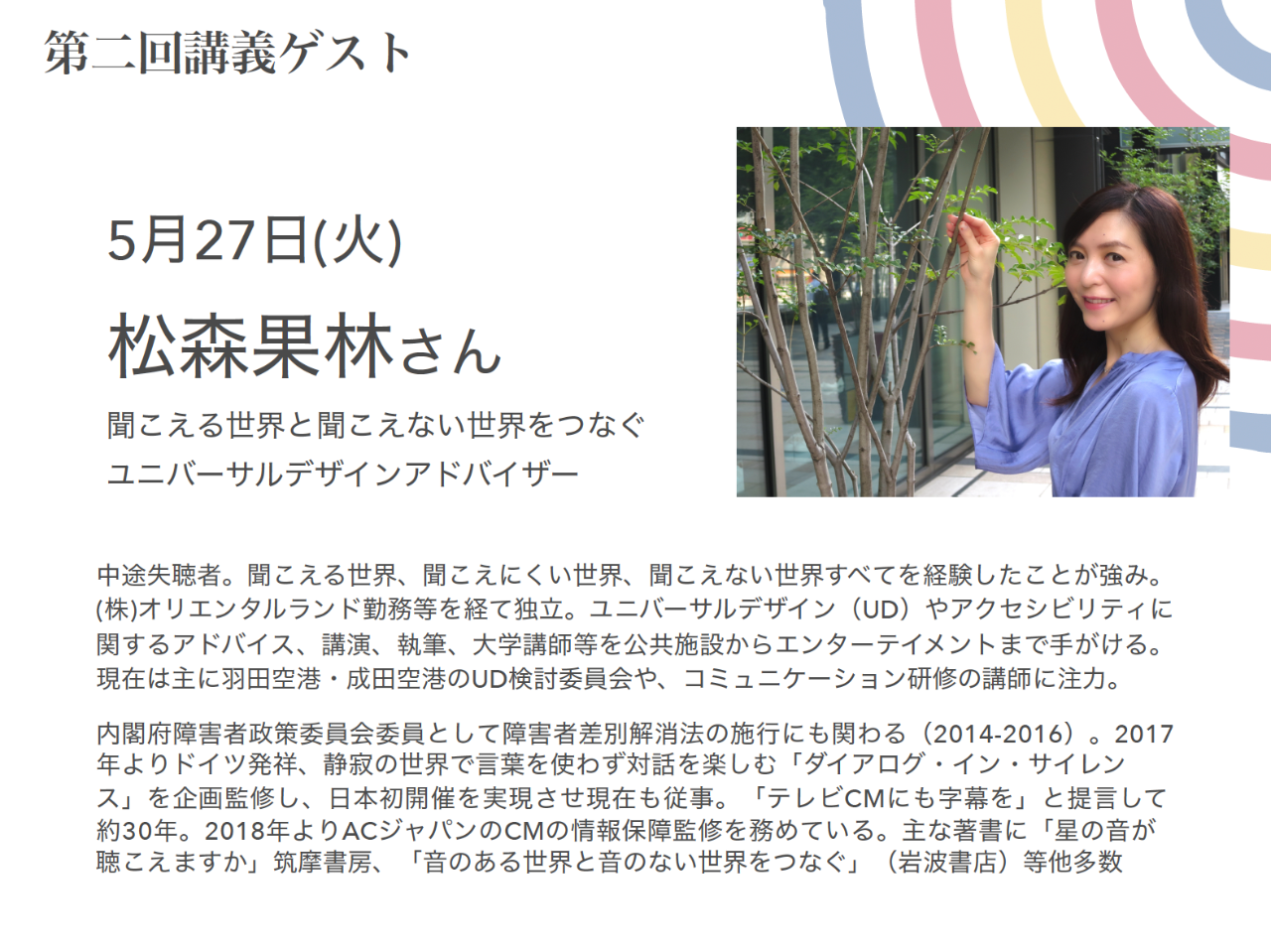

第2回 5/27|松森果林「聞こえる世界と聞こえない世界をつなぐ」

*アーカイブ配信は1ヶ月限定

第3回 6/24|ロビン・ティム・ワイズ「国際的に見た日本のDEIについて」

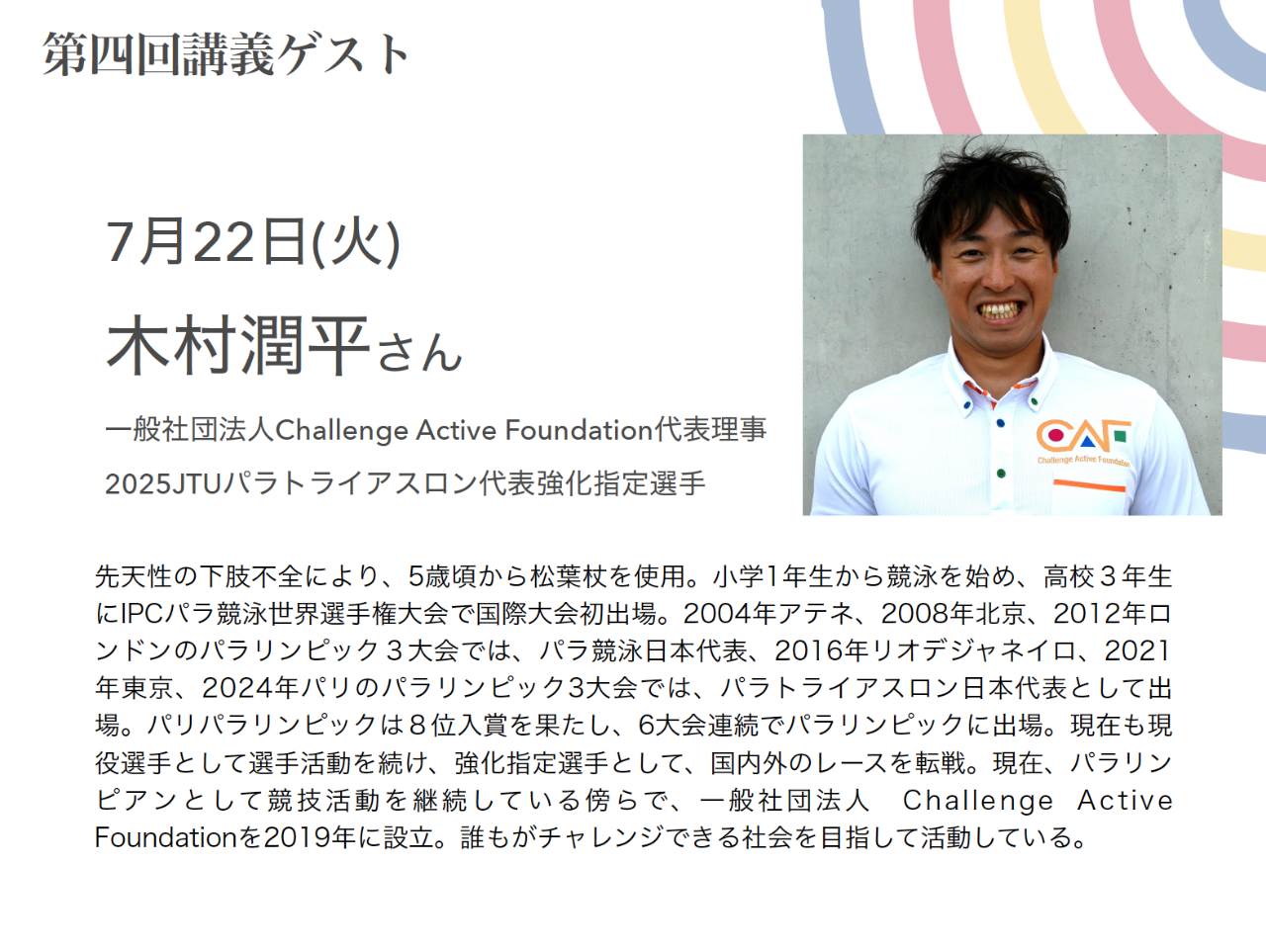

第4回 7/22|木村潤平「誰もがチャレンジできる社会」

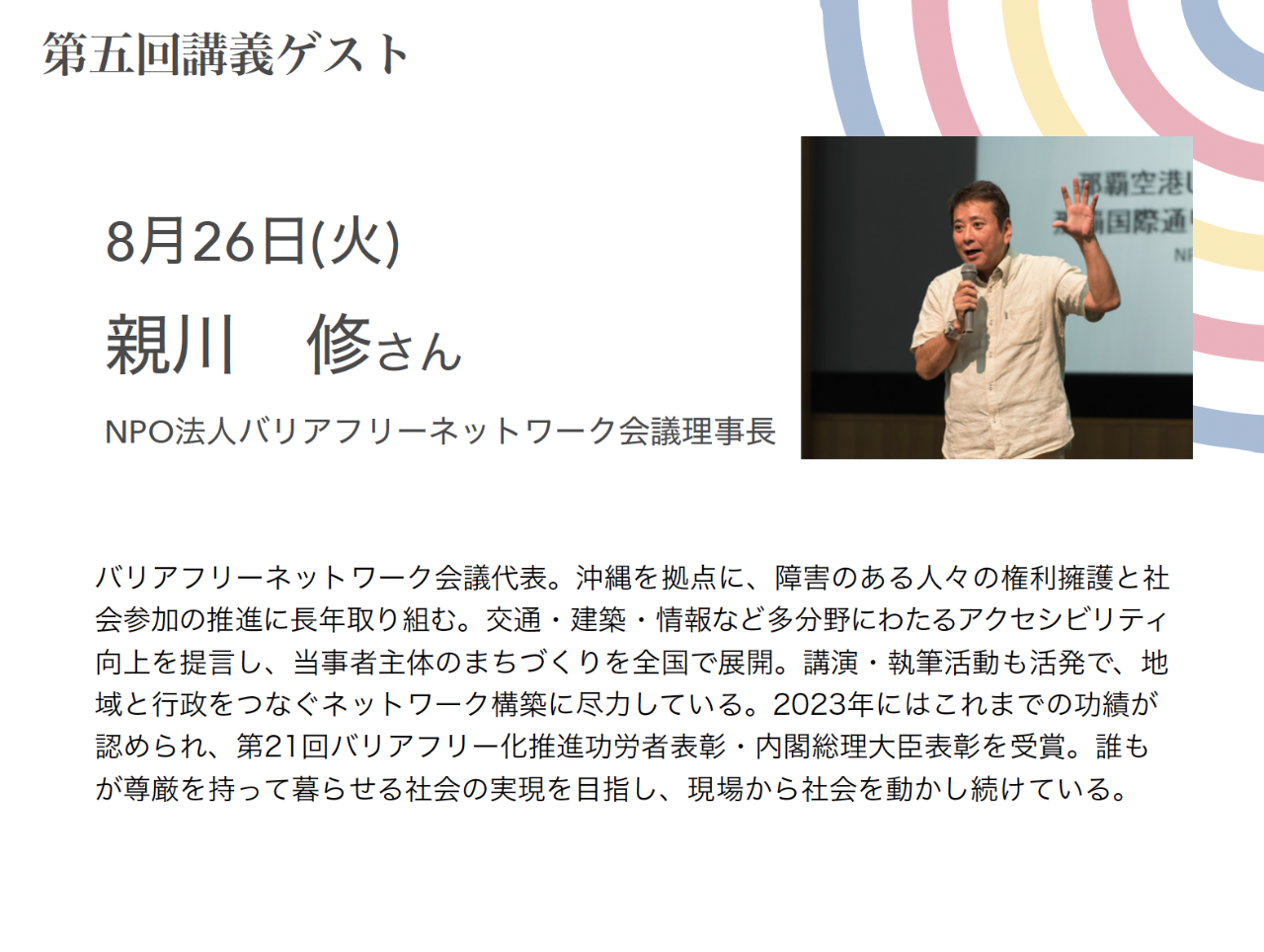

第5回 8/26|親川修「みんなで楽しむ♪音のひろば」

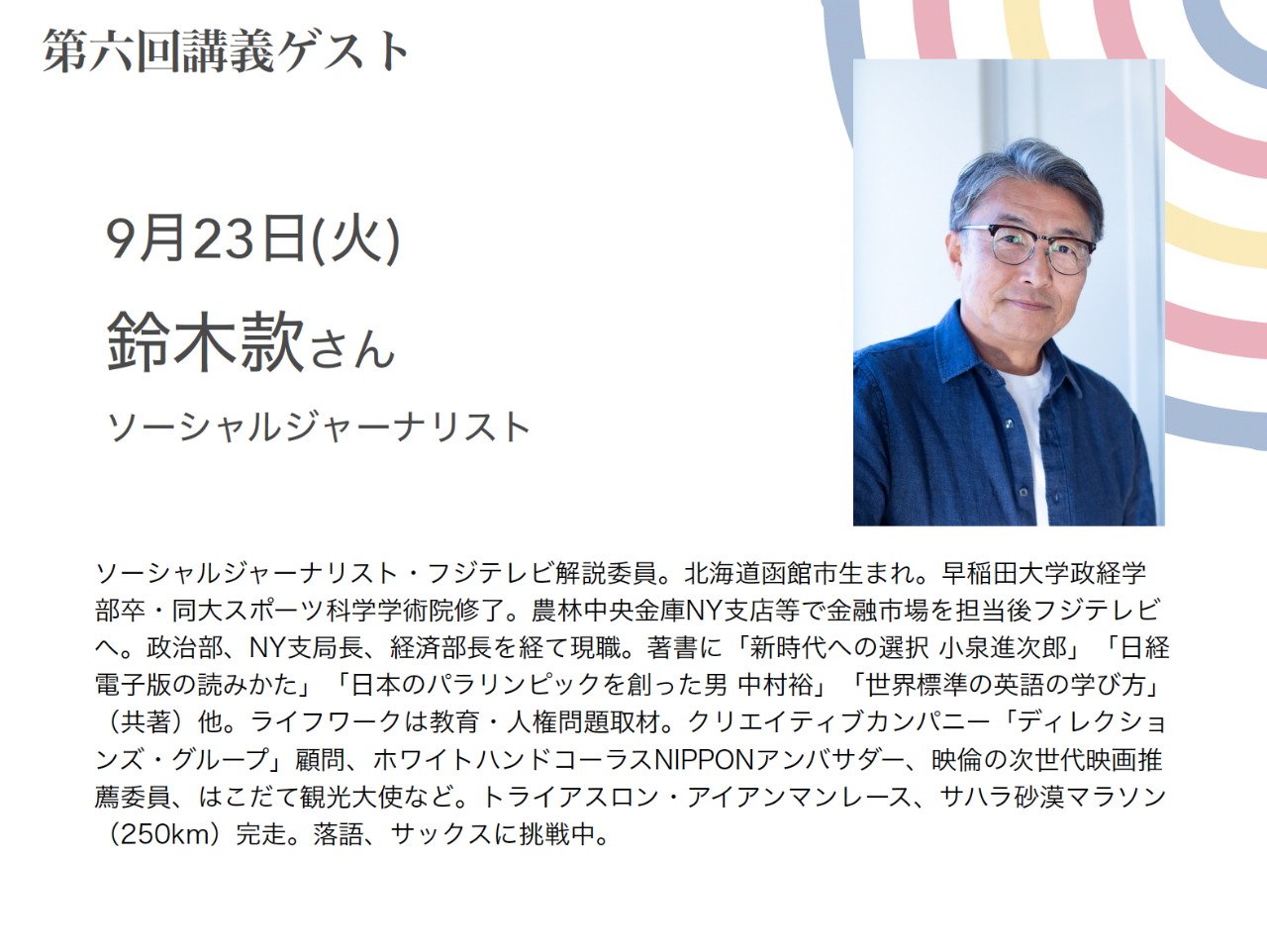

第6回 9/23|鈴木款「ジャーナリズムと人権」

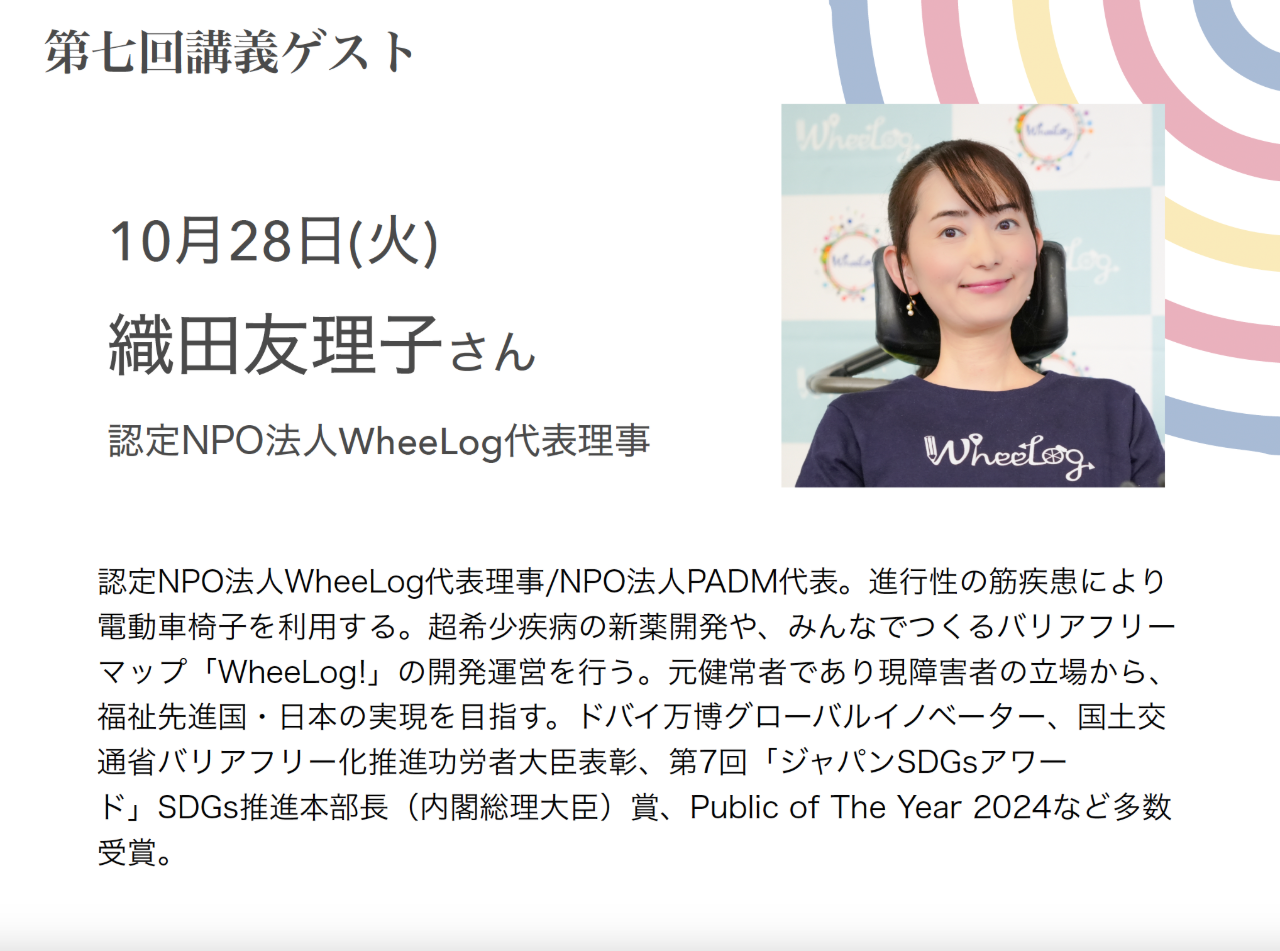

第7回10/28 |織田友理子「車いすでもあきらめない世界をつくる」~みんなでつくるインクルーシブな未来〜

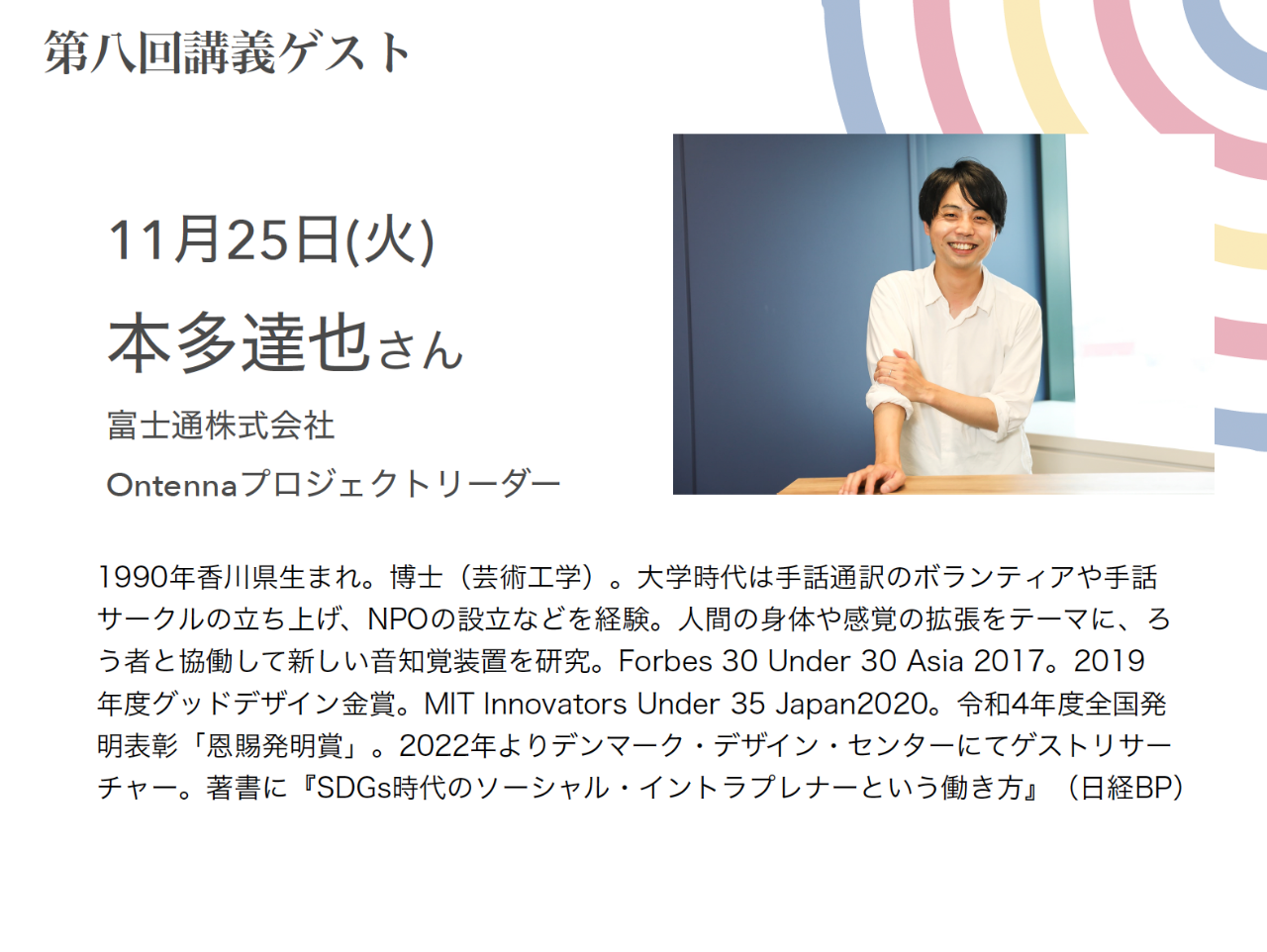

第8回11/25 |本多達也「Ontennaを世界中のろう者へ届けるために」

〜共創デザインと心の余白〜

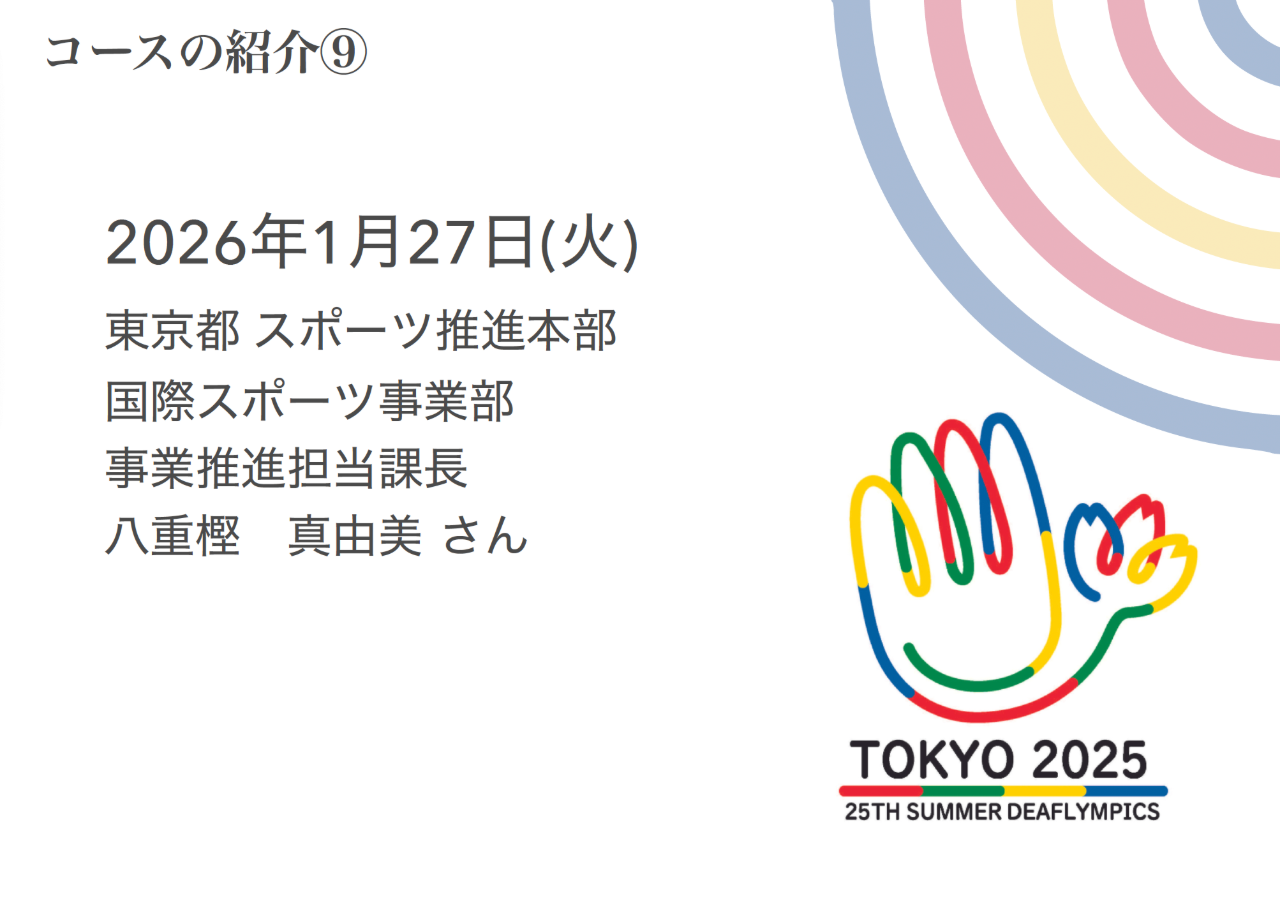

第9回 1/27 |東京都 スポーツ推進本部 八重樫 真由美

「東京2025デフリンピックに向けた東京都の取り組み」

全講義一覧(アーカイブ配信あり)

- 第1回|4/22 コロンえりか「私たちはなぜDEIと向き合うのか」+ 各コースの紹介

- 第2回|5/27 松森果林(聞こえる世界と聞こえない世界をつなぐユニバーサルデザインアドバイザー) 「聞こえる世界と聞こえない世界をつなぐ」*1ヶ月限定アーカイブ配信

- 第3回|6/24 ロビン・ティム・ワイズ(Zero Project ディレクター) 「国際的に見た日本のDEIについて」

- 第4回|7/22 木村潤平(パラリンピック トライアスロンメダリスト)

- 第5回|8/26 親川修(NPO法人バリアフリーネットワーク会議代表)

- 第6回|9/23 鈴木款(ソーシャル・ジャーナリスト)

- 第7回|10/28 織田友理子(一般社団法人WheeLog代表理事)

- 第8回|11/25 本多達也(富士通株式会社 Onntenaプロジェクトリーダー)

- 第9回|1/27 東京都 スポーツ推進本部(東京2025デフリンピック大会事務局)

- 第10回|2/24 振り返りの会

こんな方におすすめ

〜DEI初心者の方〜

多様性って何?という方でも大丈夫。

身近な話題から、DEIの基本をやさしく学べます。

はじめの一歩を、ここから踏み出しませんか?

〜教育関係者の方〜

インクルーシブ教育のヒントが満載の講座です。

現場で活かせる実践的な視点を身につけませんか?

子どもたちの「できる」を広げる力になります。

〜企業の社長・DEI担当者の方〜

多様性を尊重する職場は、社員の満足度と生産性を向上させ、

DEI推進は企業の社会的責任を果たし、ブランド価値を高めます。

新たな市場開拓やイノベーション創出にもつながる重要な戦略へ一緒に取り組みませんか?

アートの現場で培った“包摂”の実践知

本講座を主催する、一般社団法人El Sistema Connectでは、『ホワイトハンドコーラスNIPPON』というユニークな合唱隊の活動も運営。DEI(ダイバーシティ・エクイティ・インクルージョン)を体現する合唱団が世界中に広がることを目指して、活動しています。

VISION: 舞台から未来を創る〜音楽による社会インクルージョン

育てたい3つの力

1. Imagination-想像力。それは誰かの痛みを想像するチカラ

2. Creation-創造力。それは創造で枠を壊すチカラ

3. Innovation-イノベーション。それは感動で人を興すチカラ

ろう者も、音楽家も、車いすユーザーも、弱視のメンバーも、みんなで創り上げる舞台。

「手歌」という表現方法で、全ての人がつながる新しい音楽のカタチを届けます。

ろう者と創る「手歌」についてはこちらから動画をご覧いただけます。

また、写真家・田頭真理子氏とのコラボレーション作品『第九のきせき』も、国内外から大きな反響を呼んでいます。

【第九のきせき】動画

取り組んでいる社会課題

〜貧困と体験格差〜

障害や貧困によって「必要とされない」と感じる子どもたちは、文化体験の機会を失い、夢を見る力を奪われがちです。特に低所得世帯では、文化芸術の未体験率が高く(82.4%)、その影響は保護者にも及びます。

El Sistema Connectでは、舞台体験などを通して社会とのつながりや自己肯定感を育み、「諦めていた進学」や「環境を変えた対話」など、行動変容を実現してきました。外的支援だけでなく、内面への働きかけとして文化体験が持つ力に着目しています。

〜ともに学ぶ権利とインクルーシブ教育の欠如〜

日本では特別支援教育の対象が10年で倍増し、分離教育が進行しています。国連からもインクルーシブ教育の遅れについて勧告が出されています。

障害の有無にかかわらず共に学べる場は依然として希少で、相互の学び合いの機会が失われています。El Sistema Connectは「ここでは障害者じゃなくなる」と語る当事者の声を背景に、多様な子どもたちが交われる場を創出。教育制度がすぐに変わらなくても、自治体や劇場との連携で民間としてできることを拡げています。

〜ろう・難聴の子どもと音楽教育〜

「手歌(しゅか)」は、音楽を聴覚だけでなく視覚や身体で共有する表現で、音楽の前提を問い直す革新的な実践です。

「音痴だから歌わないで」と言われて育ったろう者の多くは音楽を避けてきました。El Sistema Connectは、白い手袋を“楽器”として捉え、音楽室に置かれるような環境づくりを提案。

さらに、視覚・触覚・写真など多様な感覚を活かした音楽体験が新しい創造を生むことを子どもたちに伝えています。ろう教育の未来に向けた記録と研究も進行中です。

〜障害者雇用の課題〜

スキルがあっても「障害者枠」でしか雇用されない現状では、当事者の夢が断たれがちです。

個々の特性を理解すれば、イノベーションの担い手になれる例も多く、El Sistema Connectでは企業と子どもが出会う交流イベントを通して、雇用の想像力を広げる機会をつくっています。

特性を活かしたマッチング事例(例:自閉症+難聴の子どもがホテルメンテナンスで活躍)もあり、ロールモデルの可視化が希望と創造を育むと信じています。

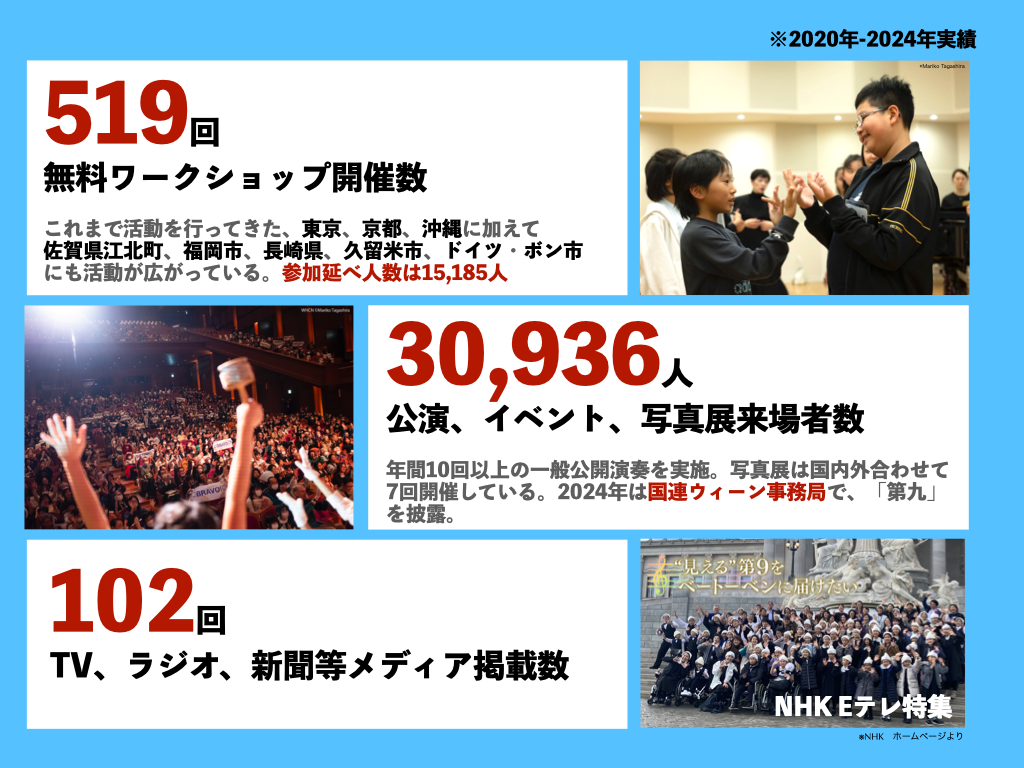

活動実績

〜観客数30,000人超え!東京・京都・沖縄でワークショップや公演を開催〜

東京でのワークショップ事業は、東京都/公益財団法人 東京都歴史文化財団 東京芸術劇場との共催です。

〜過去の受賞〜

- 2025 年 2 月 第3回やなせたかし文化賞受賞(授賞式は4月12日)

- 2024 年 2 月 Zero Project Award バリアフリーの国際賞受賞(於:国連ウィーン事務局)

- 2023 年 8 月 KIDS DESIGN 賞 「子どもの創造性と未来を拓くデザイン」

- 2021年11月 京都市はぐくみアクション奨励賞

- 2019 年 11 月 ローマ法王来日に合わせ演奏 メダル授与

〜公演〜

- 2024年 オーストリア国会議事堂、国連ウィーン事務局にて第九初演から200年を記念し、演奏

- 2022年 SDGs ソング《ツバメ》手歌バージョン NHK「みんなのうた」出演 ※聴覚障害者の出演初

- 2021年 東京芸術劇場 第九番交響曲 手歌版初演

- 2021年 新国立劇場 新作オペラ Super Angels ※新国立劇場で障害のある子ども出演初

子どもたちの声

保護者の声

代表者メッセージ

夢を見るには練習が必要です。私たちの団体には、多様な子どもたちと音楽家・写真家・俳優などアーティストが集っているからこそ、その「夢」の描き方を知っています。

私たちが大切にしている姿勢は、障害者権利条約のモットーである「私たちのことを私たち抜きに決めないで」という言葉です。

子どもも大人も互いから学び、どうすればインクルーシブな社会を共に創っていけるか常に対話し、団体の重要な事柄については、子どもが意思決定に参画します。

例として、「障害者」の手話を変える運動が始まったことが挙げられます。「障害者」は手話で「壊れた+人々」と表されている。年配のろう者は慣例的に使っている言葉ですが、若いろう者と対話する中で「私は何も壊れていない」という意見がでました。このため、数ヶ月に及ぶ対面、地域を超えたオンライン対話を通して新しい手話を考えました。

オーストリアの国会議事堂、及び京都市議会でパフォーマンスした際にメンバーの中学生2名が、新しい手話を紹介するとともに過去の手話の問題点を訴えました。

その時の様子は、こちらからご覧いただけます。

京都市議会においては、68人の議員が党派を超え全会一致で「手話言語における適切かつ時代に即した表現のあり方の議論と普及を求める意見書」をまとめ上げ、内閣総理大臣、衆・参議院議長、厚生労働大臣らに提出してくださいました。

ろう者の高校生は「これまでの人生で、この場所のように自分の意見を聞いてもらったことはなかった」と語っています。

また、ある10歳の障害のないメンバーは、「オランウータン」という楽曲に取り組む中で、インドネシアのパーム油栽培がオランウータンの絶滅の危機を招いていることを知り、大好きなふりかけにパーム油が使われていることがわかった際、ふりかけ製造会社の社長に手紙を書きました。代替原料の提案も行い、見事に聞き入れられて社会アクションに繋がった例もあります。子どもも大人も関係なく、互いに声を聞く場を創ることで、「自分たちの社会は自分たちで創る」という当事者意識が芽生えています。

「できるかどうかじゃない、やりたいかどうかだ」という絵本ムービーのセリフを胸に、枠を壊すチャレンジを私たちは全力で応援し続けます。

ホワイトハンドコーラスの子どもたちは、障害の有無に関わらず常に「助ける」「助けられる」の役割が交代していきます。リーダーがみんなに助けられることもあれば、手話のできる子が聞こえる子を助けることも頻繁に起こります。そして何より、ここで成長し、自信をつけた子どもたちが大人に教えてくれることは無限大です!

人生に教科書はありません。得意なこと、苦手なこと、障害のある人もない人も、みんな自分にしかない「人生」を描いて生きていかなければなりません。一歩を歩き出すには、その先に見える目標と「大丈夫!できる!」と思える心が必要です。自己肯定感がなければ、足を踏み出すことすら難しい。そんな時に、いろいろな目線から、仲間が支えてくれるのがホワイトハンドコーラスです。

子どもたちがそれぞれ自分らしい「夢」を歩いて行けたなら、きっと想像もできないような未来が広がるでしょう。私たちは舞台の上から未来をデザインします。

ありったけの「夢」を載せて、子どもたちが皆様に「インクルーシブな社会」の楽しさや美しさを存分に見せてくれるでしょう。

目の前にいる子どもたちが実現できることなら、答えはすぐそこに見つかるはず!子どもたちから起こす社会アクション、一緒に一歩を踏み出しませんか?

学びが、子どもたちの未来を支える

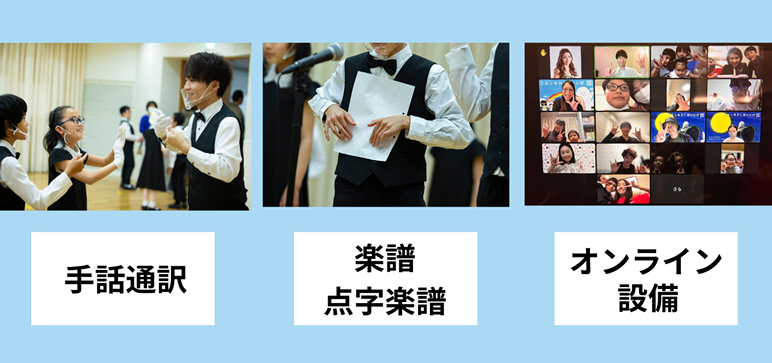

ホワイトハンドコーラスは、さまざまな立場の人が力を合わせて成り立っている合唱団です。

例えば、ろうや難聴の子どもたちにとって欠かせない手話通訳、視覚障がいのある子への点字楽譜の制作費、楽譜購入費などが必要です。

さらに、体調や距離の制約を超えて参加できるよう、オンラインでのZoom接続も常に行っており、機材や通信費がかかっています。

El Sistema Connectでは、どんな家庭環境の子どもでも、音楽を無償で学べることを大切にしています。

子どもたちは、声の専門家やろう者の俳優などから本格的な指導を受け、お互いに学び合いながら成長しています。これらの活動は、皆さまからのご寄付や助成金によって支えられています。

「ポッシボのがっこう」の講義料は、講師への謝金に加え、ホワイトハンドコーラスの活動資金に使わせていただきます。あなたの学びが、子どもたちのインクルーシブな未来に直結します!

講座

🎤 第1回〈4月22日〉 コロン

【肩書】ホワイトハンドコーラスNIPPON芸術監督

ベネズエラ生まれ。聖心女子大学、大学院で教育学を学んだ後、英国王立音楽院声楽科修士課程を優秀賞で卒業。2019年東京国際声楽コンクールにてグランプリ・歌曲両部門で優勝。国内外で演奏活動を行う。キングレコードより「BRIDGE」をリリース。

ホワイトハンドコーラスNIPPONの芸術監督として音楽による社会インクルージョンを目指した活動は2024年にバリアフリーの国際賞ゼロ・プロジェクトアワードを受賞。国際学会での発表や講演も精力的に行っている。4児の母。

🎤 第2回〈5月27日〉 松森果林

【肩書】聞こえる世界と聞こえない世界をつなぐユニバーサルデザインアドバイザー

中途失聴者。聞こえる世界、聞こえにくい世界、聞こえない世界すべてを経験したことが強み。

(株)オリエンタルランド勤務等を経て独立。

ユニバーサルデザイン(UD)やアクセシビリティに関するアドバイス、講演、執筆、大学講師等を公共施設からエンターテイメントまで手がける。

現在は主に羽田空港・成田空港のUD検討委員会や、コミュニケーション研修の講師に注力。

内閣府障害者政策委員会委員歴任し障害者差別解消法の施行にも関わる(2014-2016)。

2017年よりドイツ発祥、静寂の世界で言葉を使わず対話を楽しむ「ダイアログ・イン・サイレンス」を企画監修し、日本初開催を実現させ現在も従事。

「テレビCMにも字幕を」と提言して約30年。

2018年よりACジャパンのCMの情報保障監修を務めている。

主な著書に「星の音が聴こえますか」筑摩書房、「音のある世界と音のない世界をつなぐ」(岩波書店)等他多数

🎤 第3回〈6月24日〉 ロビン・ティム・ワイズ

【肩書】Zero Project 国際戦略ディレクター

彼は、ゼロ・プロジェクトの国際活動に関する戦略・方針・プログラムの策定、調整、実施を担当しています。また、ゼロ・プロジェクトの国際パートナーと連携し、すべての人にとって「障壁のない世界」を実現するための公共セクターの連携構築にも取り組んでいます。

科学外交とサイバーセキュリティの分野にバックグラウンドを持つ彼は、障害のある人々の願いを後押しし、彼らが直面する障壁の解消を目指しています。その一環として、外交の場における障害包摂の重要性を高める「ゼロ・プロジェクト・アンバサダーズ・サークル」などのプログラムを統括しています。

彼は、メリーランド大学でサイバーセキュリティ法の理学修士号、ハイデルベルク大学でアメリカ研究の修士号、ブリュッセル自由大学で国際関係の学士号を取得しています。

🎤 第4回〈7月22日〉 木村潤平

【肩書】一般社団法人Challenge Active Foundation 代表理事

2025JTUパラトライアスロン代表強化指定選手

アジアトライアスロン アスリート委員

関東身体障がい者水泳連盟理事

北海道函館市生まれ。

早稲田大学政経学部卒・同大スポーツ科学学術院修了。

農林中央金庫NY支店等で金融市場を担当後フジテレビへ。政治部、NY支局長、経済部長を経て現職。

著書に「新時代への選択 小泉進次郎」「日経電子版の読みかた」「日本のパラリンピックを創った男 中村裕」「世界標準の英語の学び方」(共著)他。ライフワークは教育・人権問題取材。

クリエイティブカンパニー「ディレクションズ・グループ」顧問、ホワイトハンドコーラスNIPPONアンバサダー、映倫の次世代映画推薦委員、はこだて観光大使など。トライアスロン・アイアンマンレース、サハラ砂漠マラソン(250km)完走。

落語、サックスに挑戦中。

🎤 第5回〈8月26日〉 親川修

※プロフィールは4/8以降掲載予定

🎤 第6回〈9月23日〉 鈴木 款

【肩書】ソーシャルジャーナリスト・フジテレビ解説委員

北海道函館市生まれ。早稲田大学政経学部卒・同大スポーツ科学学術院修了。

農林中央金庫NY支店等で金融市場を担当後フジテレビへ。政治部、NY支局長、経済部長を経て現職。

著書に「新時代への選択 小泉進次郎」「日経電子版の読みかた」「日本のパラリンピックを創った男 中村裕」「世界標準の英語の学び方」(共著)他。ライフワークは教育・人権問題取材。クリエイティブカンパニー「ディレクションズ・グループ」顧問、ホワイトハンドコーラスNIPPONアンバサダー、映倫の次世代映画推薦委員、はこだて観光大使など。

トライアスロン・アイアンマンレース、サハラ砂漠マラソン(250km)完走。落語、サックスに挑戦中。

🎤 第7回〈10月28日〉 織田友理子

【肩書】一般社団法人WheeLog代表理事

進行性の筋疾患により電動車椅子を利用する。超希少疾病の新薬開発や、みんなでつくるバリアフリーマップ「WheeLog!」の開発運営を行う。

元健常者であり現障害者の立場から、福祉先進国・日本の実現を目指す。

ドバイ万博グローバルイノベーター、国土交通省バリアフリー化推進功労者大臣表彰、第7回「ジャパンSDGsアワード」SDGs推進本部長(内閣総理大臣)賞、Public of The Year 2024など多数受賞。

🎤 第8回〈11月25日〉 本多達也

【肩書】富士通 Ontennaプロジェクトリーダー

1990年香川県生まれ。博士(芸術工学)。

大学時代は手話通訳のボランティアや手話サークルの立ち上げ、NPOの設立などを経験。人間の身体や感覚の拡張をテーマに、ろう者と協働して新しい音知覚装置を研究。

Forbes 30 Under 30 Asia 2017。2019年度グッドデザイン金賞。MIT Innovators Under 35 Japan2020。令和4年度全国発明表彰「恩賜発明賞」。2022年よりデンマーク・デザイン・センターにてゲストリサーチャー。

著書に『SDGs時代のソーシャル・イントラプレナーという働き方』(日経BP)

🎤 第9回〈1月27日〉 八重樫 真由美

【肩書】東京都 国際スポーツ事業部 事業推進担当課長

🎤 第10回〈2月24日〉校務員4人

ラップアップ「あなたの次のアクションは何ですか?」

❓ よくあるご質問(FAQ)

Q1. DEIについてほとんど知識がありませんが、参加できますか?

はい、まったく問題ありません。初心者の方でも安心してご参加いただけるよう、やさしい言葉と豊富な実例で進行します。

Q2. 手話通訳や字幕など、情報保障はありますか?

すべての講座に手話通訳が付きます。聞こえにくい方にも安心してご参加いただけるよう、配慮された設計です。

Q3. 当日は参加できないのですが、アーカイブ視聴は可能ですか?

はい。すべての講座はアーカイブ視聴が可能です。ご都合に合わせて後日ご覧いただけます。

Q4. 1回だけの参加もできますか?

可能です。スポット受講(1回3,900円)でのご参加も大歓迎です。気になる回からぜひご参加ください。

Q5. 年間パスとスポット受講、どちらがおすすめですか?

継続して学びたい方には、年間パス(全12回分で30,000円)が断然お得です。1回あたり2,500円で受講できます。

Q6. 企業や教育機関として申し込みたい場合、領収書の発行は可能ですか?

はい。お申込み時にその旨をご記載いただければ、法人名義での領収書を発行いたします。

Q7. 障害のある子どもと関わる仕事をしています。実践につながる学びはありますか?

もちろんです。講師陣は、教育・福祉・表現の現場での実践者ばかり。明日からの現場で使える視点やヒントが得られます。

Q8. 子育て中で夜の参加が難しいです。途中参加や子どもの同席は可能ですか?

途中からの入室やお子さま同席も大歓迎です。リラックスした形でご参加ください。