大阪市内から車でわずか1時間。

四季がくっきりと移ろう山あいの町・能勢町には、澄んだ空気と森の静けさ、棚田をわたる風が広がっています。朝は鳥のさえずり、夜は満天の星。

どこか懐かしくて、でも新しい――そんな自然の中に、私たちは“帰れる場所”をつくろうとしています。

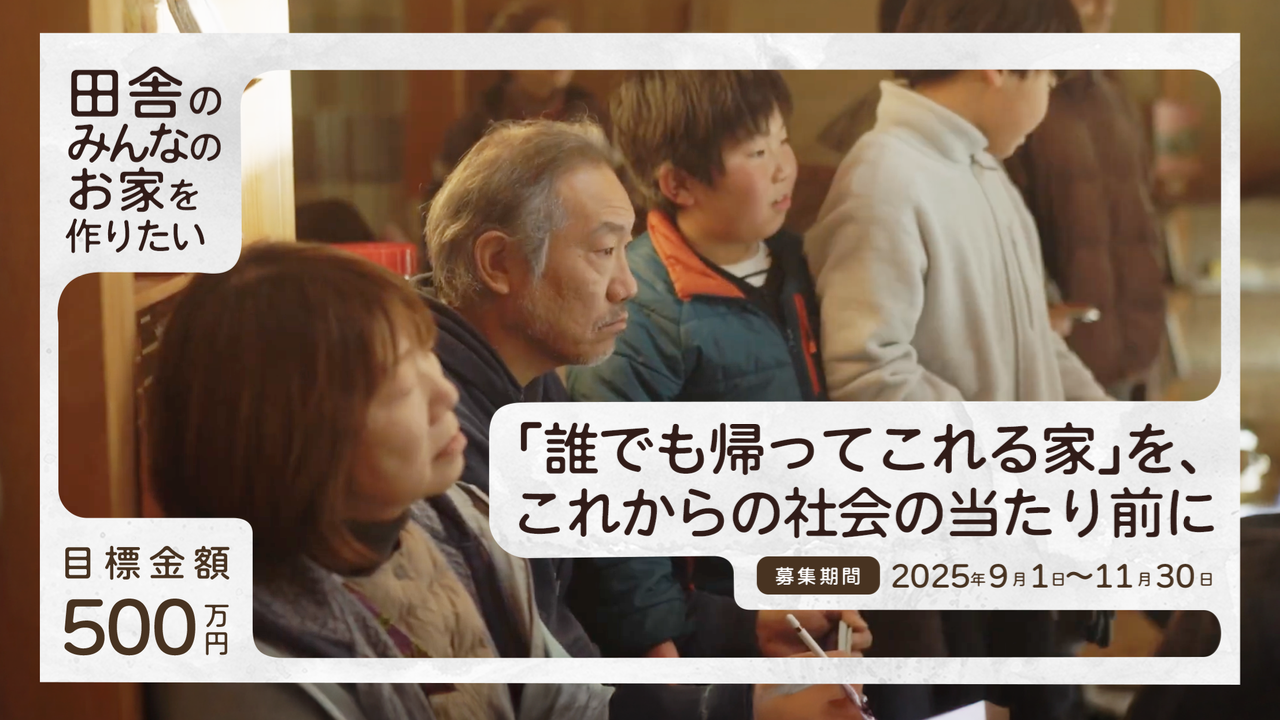

かつて田舎には、家庭でなくても人が集い、つながれる場所がありました。

今、その「あたたかい当たり前」は少しずつ失われつつあります。

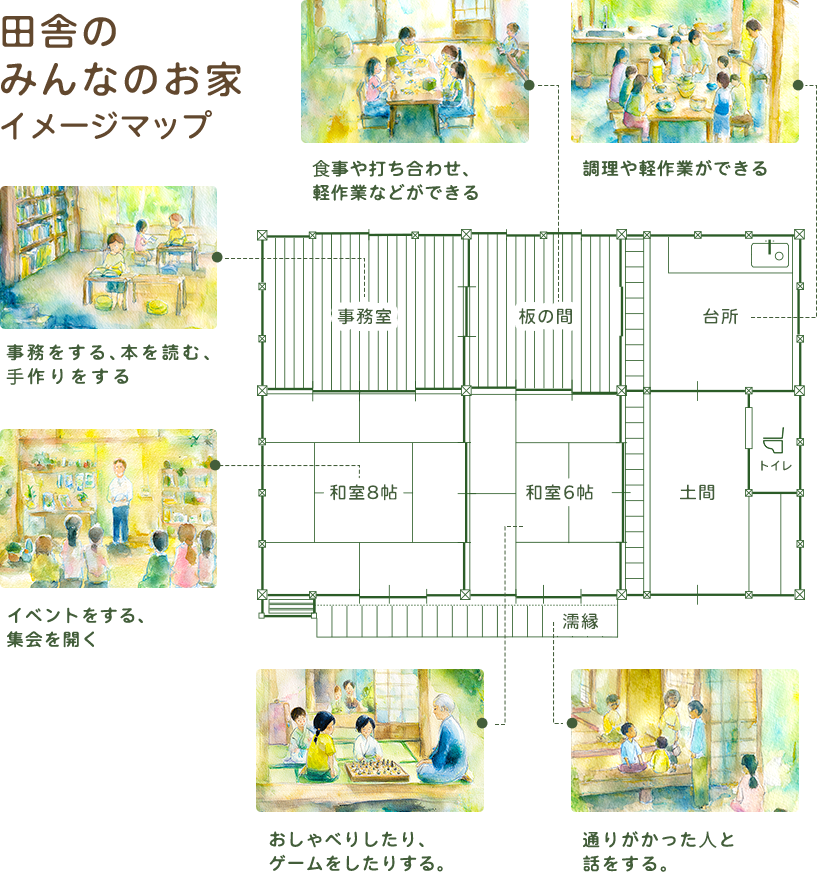

子どもも大人も、ふらっと立ち寄ってお茶を飲み、畑を耕し、壁を塗りながら語り合う。

家庭でも学校でもない、“田舎のもうひとつのお家”。

そんな場所が、この自然の中にあるだけで、救われる人がきっといる。

子育てに迷ったとき、心が少し疲れたとき、そっと立ち戻れる場所として。

この素晴らしい里山に、誰もがほっとできる居場所を――。

どうか、あなたの力を貸してください。

かつては誰もが持っていた「もうひとつの居場所」──

田舎のおばあちゃん家のような、境界のゆるい安心空間。

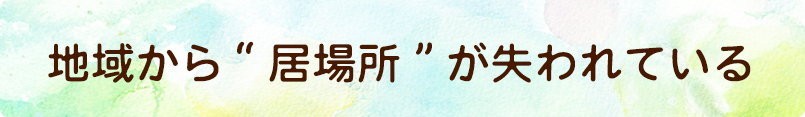

現代ではそのような場所が急速に失われています。

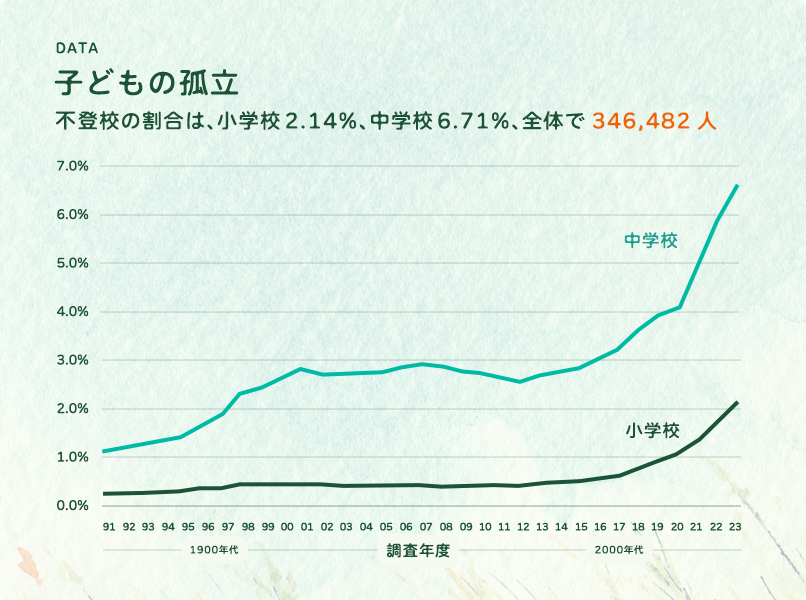

とくに大阪では、不登校の割合や孤立が全国的に見ても深刻で、

地域の中に「気軽に寄れる場所」「自然と笑顔になれる場」を取り戻すことが求められています。

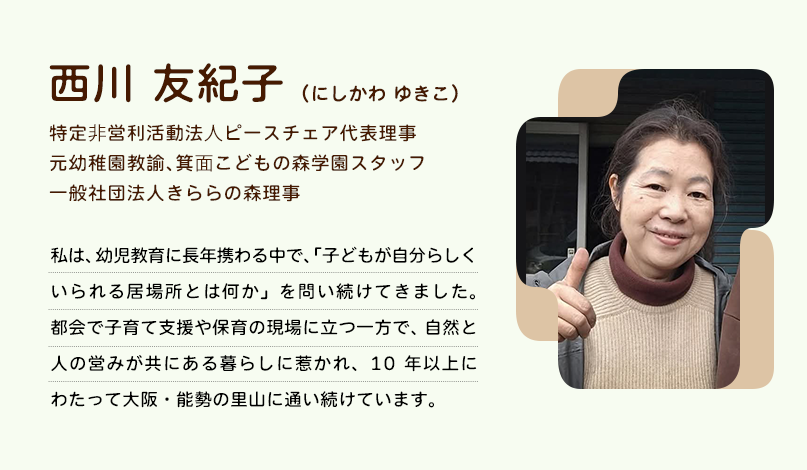

この地で過ごすなかで、「人と人とがつながり、自然と共にある暮らし」が日々の営みとして息づいていることに心を動かされました。ここでの暮らしは、子どもには「生きる力」を、大人には「人間らしさ」を思い出させてくれます。そして私は、この場所には「誰かの“やってみたい”が形になる力」があると信じています。

2023年、念願だった築100年以上の古民家を能勢町・野間稲地に取得しました。この古民家を拠点に、子どもも大人もほっと深呼吸できる“居場所づくり”が始まっています。地元の人々や職人さん、子どもたち、若者たちが協働し、DIY や昔ながらの技術を学び合いながら、再生のプロセスそのものを楽しみ、共に育んでいます。

ただ、築100年を超える古民家の修繕は想像以上に大変で、当初の予算を大きく超える費用がかかっています。資金面で悩む日もありますが、それでもこの里山の拠点に小さな夢が集まり、人と人とが出会い、何かが始まる──そんな未来を描いています。

都会のすぐそばにあるこの場所で、子どもも大人も人間らしく生きられる“みんなの居場所”を、みなさんとご一緒に創っていけたら嬉しいです。

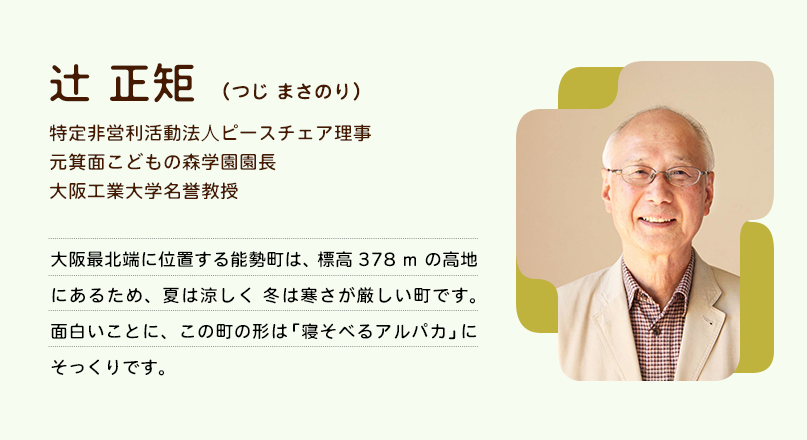

その能勢をこよなく愛する⻄川友紀⼦さんから、野間稲地で『⽥舎のお家』のような、みんなが気楽に遊びにこれる居場所を作りたいという話を聞いて、⼀も⼆もなく、このプロジェクトへの参加を決めました。稲地の周辺に住んでおられる⽅たちは、私たち都会から来た者をとても温かく 迎えてくださり、⾥⼭での暮らし⽅や遊び⽅を親切に教えてくれます。

きっと、都会と田舎で暮らす人たちの素敵な交流の場になることでしょう。 その実現のためにも、これからみんなで知恵と労⼒、そして少しのお⾦を持ち寄って、ぜひこのプロジェクトを成功させましょう。

このプロジェクトは、専門業者だけに頼らず、地域の人たちや子どもたち、学生、職人が手を取り合って進めています。“誰かのため”ではなく、“みんなで”つくるこの過程こそが、もうひとつの学びであり、未来の地域づくりです。

🛠️ これまでに行ってきたこと

- 竹林整備、土壁塗り体験

- 地元の子どもたちとの木工ワークショップ

- 学生と一緒に「地域の人たちにひらかれたお家」について話し合う場の創出

NPO法人ピースチェア公式サイトへ→

📅 これからの予定

- 8月〜 古民家の屋根・柱の本格改修(プロ施工)

- 秋〜左官職人と土壁づくりワークショップ

- 冬〜キッチン・台所の改修

- 来春 オープニングイベント

私たちが目指しているのは、お年寄りが縁側でお茶を飲み、子どもたちが庭を駆け回り、お客さんが「また来たいね」と笑って帰っていく、そんな“ふつうの風景”があたりまえになる未来です。

「自分らしくいられる場所があること」

「困ったときに頼れる場所があること」

それは誰にとっても、生きていくうえで欠かせない“土台”だと、私たちは信じています。

この能勢の古民家を、未来にひらかれた“みんなのお家”として残すために。

どうか、あなたの力を貸してください。

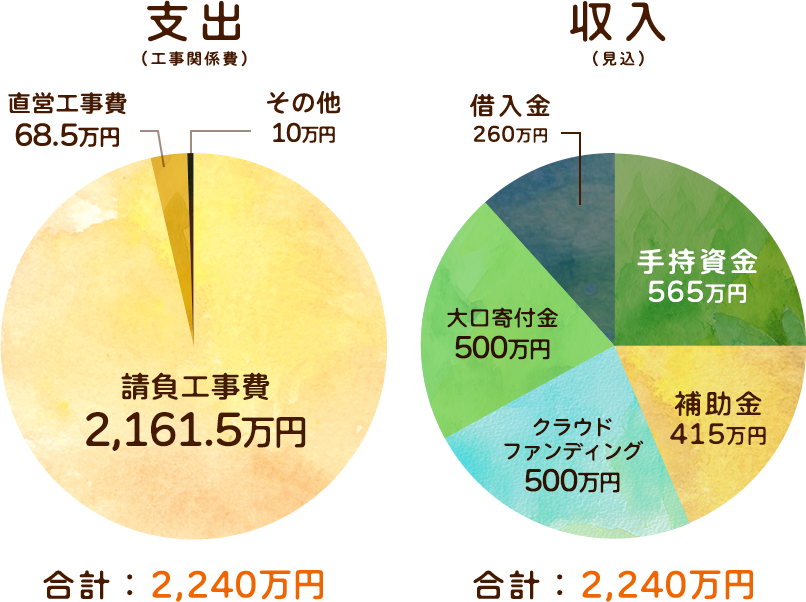

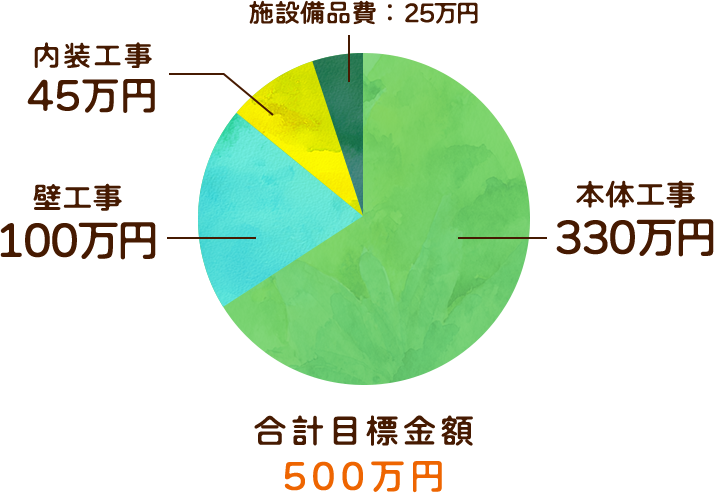

国土交通省の「空き家対策モデル事業」として500万円の補助金を受けてスタートしたこのプロジェクト。けれども、実際の改修を進めてみると、築100年の古民家には想定を超える課題がいくつもありました。

今回のクラウドファンディングでいただいたご支援は、誰もが安心して集える“田舎のみんなのお家”の完成に向けた、最終段階の整備に活用させていただきます。

このプロジェクトでは、ご支援いただいた方にも「仲間として関わっていただきたい」という思いから、“お礼=体験”を重視した返礼をご用意しました。

| お礼の内容 |

|---|

| ピースチェア通信(ニュースレター)で活動報告をお届け! |

| 金額:5,000円 里山の季節の移ろいや、古民家改修の様子、子どもたちの表情など、日々の小さな営みを綴った「ピースチェア通信(年数回予定)」をお届けします。まるで能勢に遊びに来たような、ほっこりするお便りです。 |

| 里山イベントにご招待! |

| 金額:10,000円 「蛍&星空観賞会」「井戸水遊び」「焚火あそび」など、四季折々の集いにご招待します。 ご家族での参加も大歓迎。豊かな自然の中で、ゆっくりとした時間をお過ごしください。 |

| 改修後の古民家を一日自由に使えるチケット(1日貸切) |

| 金額:20,000円 DIYで再生中の古民家を、まるまる一日貸切でお使いいただけます。 ご家族やご友人との時間に、ワークショップ、撮影、小さな集まりなど、使い方は自由。 ※ご希望の日程は調整させていただきます。 |

| “スペシャルフォロワー”として共に歩んでください |

| 金額:30,000円以上 この活動の特別な支援者として、ニュースレター・イベント優先案内はもちろん、里山での特別企画にご招待いたします(例:薪割り&焚き火会、里山料理作り、漆喰塗り体験など)。 あなたの「やってみたい」も、きっとこの場所でかたちになります。 *30,000円を超える場合は、銀行振込を選択してご寄付ください。 |

※交通費等は含まれません

※体験の日程は個別にご案内いたします

これまでピースチェアは、行政・教育機関・地域住民と連携しながら、小さな実践を少しずつ積み上げてきました。

- 地元の子どもたちとの木工・自然体験ワークショップ

- 子育て世代や移住希望者との茶話会・相談会の開催

- 学生ゼミとのコラボによる「地域の拠点づくり」検討会

- 空き家活用の先進事例として、国交省より空家対策モデル事業に採択(2024年度)

プロジェクトは“建物”を整えるだけでなく、“人と人の関係性”を再構築する場づくりとして進んでいます。

そしてこの古民家は、これからの地域の未来をつくる「多世代型の交流拠点」として、新たな一歩を踏み出します。

この“田舎のみんなのお家”を活用し、以下のような取り組みを実施していきます:

子どもたちの育ちと居場所を支える

- 放課後の遊びと学びを支える「小中学生の放課後の居場所」の運営

- 小中学生の平日の居場所

- 子育て中の親が気軽に集える「子育てひろば」の運営

暮らしの支えとなる仕組みづくり

- 地域の子どもや高齢者が集う「みんなの食堂」の開催

- 地元の食材や手作り料理を囲んで、つながりを育む場に 自然の中で育つ、つながる

- デイキャンプや宿泊キャンプなど、自然体験活動の主催

- 地域内外の子どもたちに、非日常の学びと挑戦の機会を

大人のための学びと交流の場も

- 地域の大人が自分らしく学び、語り合う「生涯学習の講座」

- 哲学カフェや手しごとワークショップなど、多様な関わり方を用意

この家を舞台に、子どもからお年寄りまで、誰もが主役になれるような、そんな拠点をめざしています。

“ただいま”と帰れる場所を一緒に育ててくださる方を、心からお待ちしています。

『子ども食堂』って活動が各地で拡がって久しいですが、ここ能勢では老人食堂だって必要(!!)そして一緒が楽しくて美しいと思う。

年齢や立場をこえて人がつながり、支え合える場所は、地域にとっての宝物。世代をこえて支え合える地域社会は、子どもたちの未来にもつながる希望です。きららの森は、このあたたかな取り組みを心から応援し、自らも積極的に関わっていこうと考えています。

地元で暮らし、地元で空き家対策に取り組んでいる私たちにとって ⾧年放置されていた空き家が再生されると聞いて本当にうれしいです。

能勢は、都市近郊から1時間足らずで来れる自然豊かな町、そんな能 勢で夢のあるプロジェクトが始まります。大人も子どももいろんな体験 や、学びを通し、普段の生活をリセットできる場所、新たな発見ができ る場所、自然と笑顔が生まれる場所になれるよう地元民として期待して いますし、積極的に関わっていきたいと思います。

応援しています!

里山に、みんなの「ただいま」が言える場所を。

今、能勢の里山で、素敵なプロジェクトが進んでいます。

使われなくなった古民家を、みんなの手で少しずつ再生し、

こどもからお年寄りまで、世代を超えてつながる居場所をつくろうという取り組みです。

ここでは、

里山で育ったこどもと、街のこどもが出会い、

昔ながらの知恵や手仕事が受け継がれ、

季節の恵みを楽しみながら、暮らしの豊かさを実感できる。

そんな時間と空間が流れています。

「里山を真ん中に、人と人がつながる」

そんな思いをかたちにしようと、地域の人たちが一歩ずつ前に進んでいます。

このプロジェクトを応援することは、

未来の子どもたちに、あたたかい居場所を残すことにつながります。

私も心から応援しています。

2月22日、よく晴れた空の下、時おりちらちらと雪が舞うなか、職人さんたちに教えてもらいながら、古民家の屋根の「茅おろし」を行いました。

足場を使って屋根に上がり、何十年もこの家を守ってきた茅を手ではがしていきます。それを稲わらでくくって束にするのですが、このひもがまたすごい。しっかり結べるのに、ほどくときにはスルッとほどける、昔ながらの知恵がつまった結び方で結びました。

茅をめくると、中からたくさんの煤(すす)が出てきて、気づけば顔は真っ黒。これは、かつてこの家で火を使って料理などをしていた暮らしの名残。自分の顔を見て驚いたと同時に、「職人さんって本当にすごいなあ」と、あらためて感心しました。そして、この家で過ごしてきた人たちの暮らしの歴史も、少しだけ感じられた気がしました。

作業を通して、昔の人の知恵や暮らしにふれることができただけでなく、茅葺き屋根が実はとても環境にやさしい“循環型”のしくみでできていることにも気づかされました。手を動かしながら学べた、たくさんのこと――それは、体験してみなければわからない貴重な学びばかり。

気づけば夢中になって作業していて、顔が真っ黒なこともすっかり忘れていました。そんな、学びと発見に満ちた1日は、これから続く作業がますます楽しみになる、かけがえのない時間になりました。

近畿大学 総合社会学科

松野・竹上・渡

金額5,000円 |

金額10,000円 |

金額20,000円 |

金額30,000円 |

金額5,000円 |

金額10,000円 |

金額20,000円 |

金額30,000円 |