日本都市計画家協会(以下、JSURP ) は、都市や都市計画の専門家だけでなく、まちづくり活動を実践している人、 復興支援に興味がある人、まち暮らしやまちづくりに興味がある人、まち歩きの好きな人、企業のまちづくり担当の方などの多様な人たちが参加し、まちづくりを通して社会に貢献しようと連携や協力をしながら自主的に活動しているチームです。 社会・経済が激変していた1993年にパッションを持つ有志によって設立 し、2001年8月に全国の「草の根まちづくり」を支援する特定非営利活動法人(NPO)となりました。 私たちは、暮らし働き愉しむ場であ る「まち」と、それを取り巻く環境を、安心で快適に、健康で美しくなるよう進化させ、育んでいきたい(=まちづ くり)と考えています。 まちづくりは行政や専門家だけに任せておくものではありません。まち に暮らす人や使う人、そして働く人たちみんなが、自分たちのこととして手 を携えて取り組んでこそ、良いまちに 進化させることができると考えています。このような考えで、全国の各地域はもちろん、多様な立場の方々とも連 携・交流を図り、日々、共創・行動・発信をしています。 私たちは、地域まちづくり支援、復興支援、まちづくり研究、まちづくりの新知見を学び創発する場の提供、普及・啓発のためのセミナーや会議、異分野との交流、イベントなど、幅広い活動を続けています。

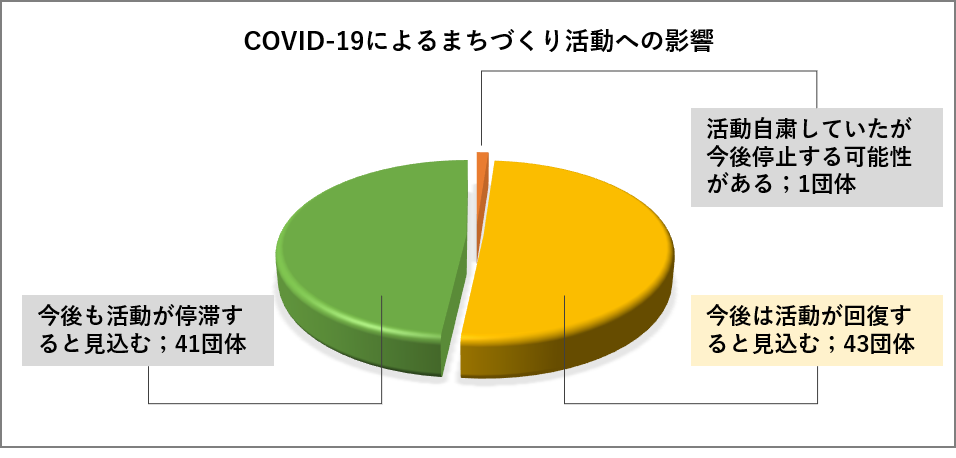

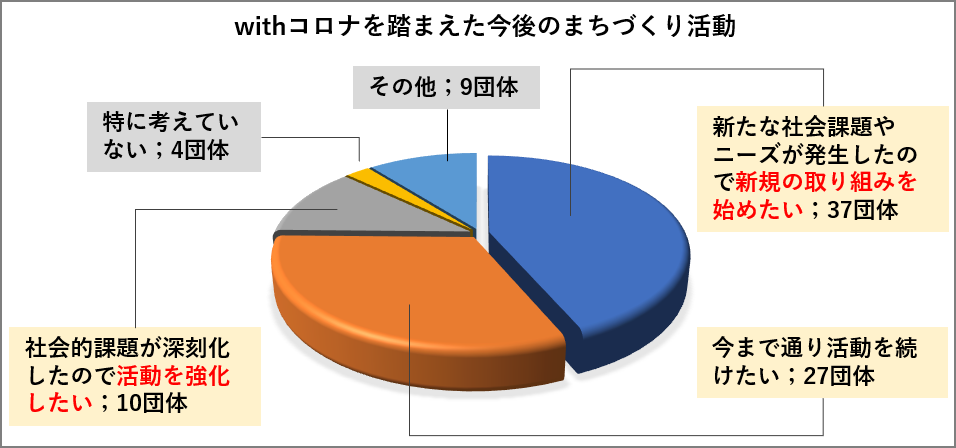

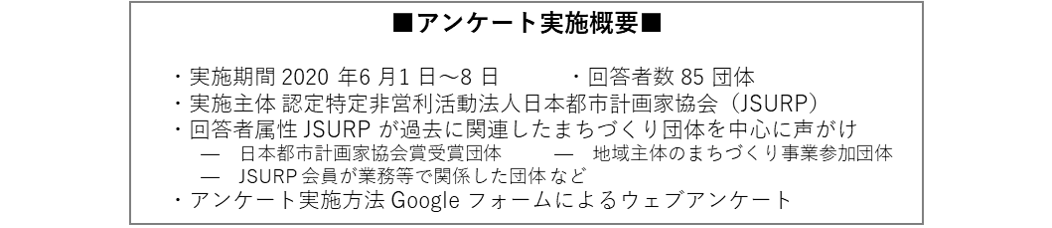

まちづくり活動の停滞は、共助の基盤となる地域コミュニティ崩壊につながる大きな打撃です。私どもJSURPでは、今般のコロナ禍の影響について詳しい実態を把握するため、2020年6月1日〜同月8日にかけて、日頃お付き合いのある全国のまちづくり団体に緊急アンケートを行い、計85団体から回答を得ました。同結果概要は以下の通りです。

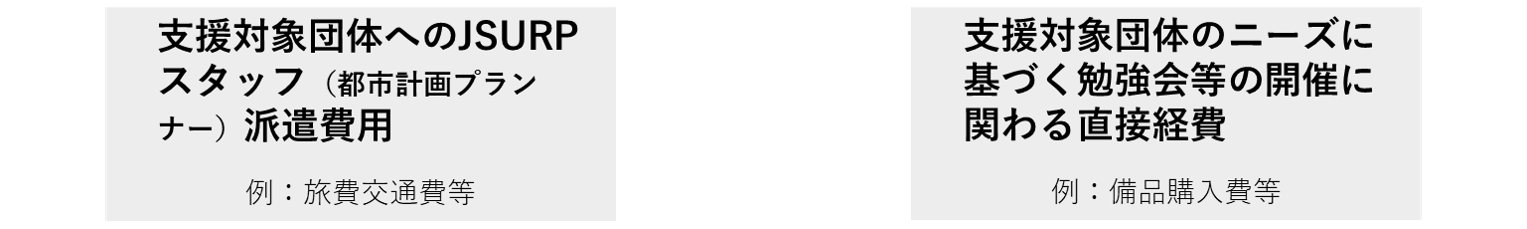

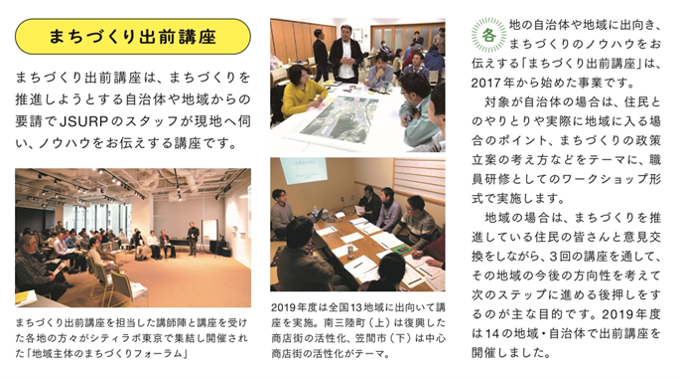

私どもJSURPでは、今般のコロナ禍のなか、新たな社会的課題やニーズに対する取り組みを開始、或いはそれらに対する活動を発展させたいとする意欲あるまちづくり団体を支援する体制を強化します。具体的にはJSURP既存プログラムのひとつである『まちづくり出前講座』の活動量を強化すべく、みなさまのご支援は、以下のような同活動経費に充てさせて頂きたいと考えております。

孤立しがちな外国人の支援活動について 山本 一馬(副会長)

コロナ禍でステイホームがつづいき、人に会えなかったころ、みなさんは、ご自身のことだけではなく、大切な人や大切な場所、そして大切なまちのことを気にかけておられたかと思います。でも、すごく困っている人が身近にいても、気づかないこともあります。コロナ禍で医療従事者とともに注目を浴びたエッセンシャルワーカーもそうですね。社会を支えている大切な構成員ですが、縁の下の力持ちなので注目されにくいのです。

同じように見過ごされがちなのが外国人(正確には外国にルーツを持つ方)です。最近では、観光客だけでなく、日本に住み、社会に溶け込んで暮らしている人が増えています。コロナ禍の中、特に困っている外国人の方が多いまちが繁華街。東京には歌舞伎町、大阪にはミナミという繁華街があります。ミナミでは、外国人の日本語が不自由なお子さんに日本語を教えたり、生活支援を行っているボランティア団体があり、コロナ禍の中、子どもたちは、勉強以前に食べるものがままならない状況に陥っています。親御さんの中には、いわゆる夜の街で働いている方も多く、飲食や観光業で閉店するところが多い中、困窮するとともに、社会から孤立する方が生じています。それまでは、主に子どもたちに日本語を教え、加えて子ども食堂など生活支援もしていたボランティアが、日本語の不自由な親御さんに対して定額給付金の申請支援をはじめ、多様な生活支援を展開しています。真のダイバーシティ社会に!とのかけ声は聞かれますが、実態は果たしてどうでしょう?外国人の方は、われわれ同様に、社会を支え育む構成員です。その方々を親身になってサポートしているボランティア団体の方々を支援したいと思います。しっかりと、エリアマネージメントの枠組みの中に組み込み、ともに難局を乗り越え、コロナ後のまちづくりを進める大きな力になっていただきたと思います。

ぜひ、ご寄付をいただき、一緒に支える力になってください!

郊外住宅団地にあるまちづくり活動について 中川 智之(常務理事)

郊外には、高度成長期に開発された住宅団地が多数あります。その多くは、山を切り開いて一時期に開発されたため、駅から徒歩圏外で住民の多くが高齢者です。現在、空き家・空き地が発生し、団地内のスーパーの撤退、バス便の減少するなど、日常生活に支障のある社会的弱者が多く住んでいます。こうした住宅団地では、住民自らが高齢者の見守りや生活支援等に向けて取り組んでいますが、資金的にも、担い手的にも限界があります。以前から課題山積の住宅団地ですが、新型コロナウィルスの影響で独居老人の孤独死などの問題が顕在化しており、その支援の逼迫性は日に日に高まっております。皆様からの寄付を通じて、プロジェクトを支援いただきますよう、お願いいたします。

被災地の歴史まちづくり、新たなまちづくり活動について 江田 隆三(担当理事)

自然災害が続く日本。地震、台風、大雨など、住宅を失い、避難生活や仮の暮らしを続けている人への寄り添う支援が必要です。ボランティアが全国から集まり、重機で、足湯で、お茶会でお話を聞くだけでも元気づけになるものですが、遠方からのボランティアをお断りする風潮が広まっています。

行って話を聞くことができなくては、行って確かめなければ地域の魅力の再発見はかないません。被災者を支援し、さらに地域の魅力を磨け上げ、地域の再生を図る支援団体の活動が欠かせません。心のケア関係者のみならず建築・土木、まちづくりの専門家の参画も重要な場面が多くあります。被災した建物、まちを丁寧に片付け、元に戻し、修復することにより、町の風景が蘇ります。従来の空き家・空き店舗が被災を契機に、若い人たちの活動の拠点になる可能性があります。そのような活動を行う地域に根付く支援団体を応援したいものです。

大船渡市越喜来地区の復興まちづくりへ支援を! 内山 征(担当理事)

日本都市計画家協会では2013年7月より、大船渡市越喜来地区の復興まちづくりの支援を続けています。地域が主体となり、復興後も地域を維持していくためのコミュニティの再生、実践型まちづくりを進めるため、アドバイザーとして月1回のペースで通っています。

この7年間で、復興まちづくりのプラン、まちづくりの実践、地域を運営していく組織づくりが進んでいます。浦浜泊地区では、ど根性ポプラ広場が完成し、越喜来マルシェを開催しています。甫嶺地区では、金山跡地のツアーを開発したり、小学校跡地を活用したBMXコースの誘致、まちづくり会社の設立による観光まちづくりが進んでします。

是非、今後の大船渡市越喜来地区の復興まちづくり活動のために支援をお願いします!

□■ お礼 リターン ■□

2つのプロジェクトを進めるため、皆様から活動資金として寄付をお願いします。寄付をいただいた方には、以下のお礼をさせていただきます。

なお、当協会は東京都より認定NPO法人として承認を受けているため寄付金控除が受けられ、寄付したお金の最大約 50%が控除されます。詳細についてはこちらをご確認ください。