国登録有形文化財の杉江能楽堂を後世に伝えたい!

築105年の国登録有形文化財 杉江能楽堂を「あるべき姿、あるべき形」で継承し、貴重な文化財を活用保存するプロジェクトにご支援をお願いします

今回のプロジェクトを立ち上げた「きっかけ」

「かつて屋外で演じられていた能本来の姿が窺い知れる貴重な能楽堂」として、今年3月に国登録有形文化財登録されました。

今まで邸宅の一部として保存され永らく非公開とされていた「杉江能楽堂」。

私たちは、この杉江能楽堂の歴史や価値、意匠を継承する鍵は、まずは多くの方に足を運んでいただき、更には活用していただき、その素晴らしさを実感していただく事であると考えています。

「空間を見る・使う・体験する」場を提供する。今回のプロジェクトでは、実際に特別な場所での文化活動を「観る」だけでなく、「体験できる」ことを知っていただき、地域のみならず、広く日本文化を愛する人々によって活用できる場にする「きっかけ」を作ります。

一層多くの方々に、さまざまな日本の伝統芸能に触れていただき、「訪れる人の心揺さぶる美しい意匠」杉江能楽堂を体感していただくプログラムに是非ご参加くださいませ!

杉江能楽堂とは

1.建造物の由緒

杉江能楽堂は岸和田藩第十三代藩主であった岡部長職から、岸和田城内にあった能舞台の橋掛りを譲り受け、観世流能楽師の杉江櫻圀により大正6年に創建されました。

京都西本願寺の国宝能舞台の形式をふまえ、その鄙びた舞台は、前庭の白州と地植えの松と相俟って四季を通じて趣深いものがあります。

また、舞台の水引に掲げられています「國華」の扁額は、岡部長職の揮毫によるもので、元となる掛け軸の桐箱にも揮毫と表装の経緯についての説明が残されています。

昭和42年に長年の損傷により、修理、改築され、その記念には、嫡男岡部長景により、「和楽全」が揮毫され、この書は額に納められて、正面の座敷に掛けられています。

杉江能楽堂は、岸和田城の歴史に深い所縁をもち、先達から受け継いだ所有者により、良好に保存されてきた歴史的建造物なのです。

2.建造物の文化財的価値

杉江能楽堂は、白州に採光できる半透明アクリル板屋根を掛けた「対置式能楽堂」です。この対置式は、明治期から大正期に、対置式から囲繞式に能楽堂が移行する時期にだけ見られるものです。

同形式の代表的な能楽堂は、鹿鳴館を継承した内山下町華族会館能楽堂(大正6年に宮中能楽堂を移築)ですが、現存していません。華族会館能楽堂は、大正天皇の行幸や外国貴賓の来訪など、迎賓供応の目的で使用された能楽堂ですが、華族会館能楽堂が同形式で存在したのは、僅か10年ほどで幻の能楽堂となったのです。

改めて、同形式の杉江能楽堂と比較すると、「杉江能楽堂は、内山下町華族会館能楽堂と同じ大正6年に竣工している」、「華族(子爵)であった岡部長職の意向により建造されている」、「観世流や金春流の第一線で活躍していた能楽師が演能した由緒を持つ」などの共通点を持っています。そのため、杉江能楽堂は、内山下町華族会館能楽堂を考証する上で、唯一参考にできる現存する能楽堂なのです。また、大阪府内で民間では最も古い能楽堂とされています。

一方、近代建築としての評価は、日本建築学会の「日本近代建築総覧」に掲載された際に、その価値が認められています。杉江能楽堂は、全国一万三千棟にのぼるその建物リストの中から、建築学的に見て貴重であるとされる二千棟の一つに選定されています。選定理由としては、「姿形がよい」、「技術史上大切である」、「特色ある景観を構成している」、「地域の歴史をたどるうえで大切である」の理由が挙げられています。

つまり、この能楽堂が意匠的に秀でた理由として、国宝西本願寺北能舞台を模した能舞台の瀟洒な趣と白州の構成を述べており、選定理由を補足する上で、貴重な証言と考えられます。確かに、能舞台には、組物である斗栱や蟇股が見当たらず、簡素な造りとなっており、能楽堂全体の意匠と調和しているのです。

以上の通り、杉江能楽堂は、地元の歴史・文化と深い関係を保ちながら、良好に保存されてきた建造物であり、近代能楽堂及び近代建築として、特筆すべき文化財的価値を有すると認められるのです。(近畿大学建築学部 奥冨利幸教授 杉江能楽堂所見より )

プロジェクトのプログラム

国登録有形文化財 杉江能楽堂を幅広く皆様に能楽堂を知っていただくため、日本の伝統芸能の魅力を、観て聴いて「体験できる」プログラムを企画しています。

下記の活動をご支援いただき、能楽堂をあるべき姿で「活用」して「守る」取り組みの実現にご支援をお願い申し上げます。

【実施方法】

・杉江能楽堂を知っていただくための能舞台解説と能楽入門講座

・杉江能楽堂の特徴である「自然光の下での能舞台」ならではの、能楽公演の鑑賞

・江戸時代に花開いた上方舞と落語鑑賞

・日本庭園のような白洲、広々とした和室の見所を活かした茶道体験

・そして、能楽堂の佇まいのそのものを見ていただくこと

・能装束や能面などの展示

・また自由に撮影もしていただき場所の素晴らしさを知っていただく。

【プログラムのスケジュール】

■能meetsワークショップ 「杉江能楽堂能楽入門」 2023年2月19日(日)

出演:観世流能楽師 林本大

■上方舞と上方落語の競演 2023年2月23日(木・祝)

出演:山村流 六世宗家山村友五郎、落語家 桂吉坊

■杉江能楽堂で茶の湯を楽しむ 2023年2月25日(土)

出演:茶道裏千家業躰 松井宗豊

■狂言と舞囃子を見る会 2023年2月26日(日)

出演:小笠原由祠 林本大 他

このプロジェクトにご寄付をいただいた方々には、特製クリアファイルの進呈と特別招待席へご招待いたします(※)。

※特性クリアファイル(非売品)はご支援いただいた方にもれなく進呈。ご登録いただいた住所宛てに直接お送りいたします。特別招待席は1万円以上ご寄付いただいた方をご招待いたします。➡備考欄に、ご希望の日にちを書いて、お申込みください。

★23日のプログラム(受付を完了いたしました)

★25日、26日のプログラム(23日23時59分までに寄附のお申込みを完了ください)

主な出演者

山村流 六世宗家 山村友五郎氏(撮影 篠山紀信) 落語家 桂吉坊氏

茶道裏千家業躰 松井宗豊氏 観世流能楽師 シテ方 林本大氏

プロジェクトの目指すところ

「105年受け継がれた宝ものを100年先も繋ぎたい」

岸和田城を中心とした歴史的遺構群の中枢にひっそりと佇む「杉江能楽堂」。

かつて屋外で演じられていた「能本来の姿が窺い知れる貴重な能楽堂」が、タイムスリップをしたかのように現在も当時の姿で息づいています。

皆様には是非一度、杉江能楽堂を訪れていただきたいと思っています。外観からは想像ができないほど、内部の鄙びた佇まいに圧倒されます。舞台の鏡板には呼吸をしているような生き生きとした老松が描かれ、堂内の凛とした空気と、屋根から差し込む自然光の美しさに目を奪われることでしょう。

世界無形文化遺産であり、650年もの間、連綿と受け継がれる日本の伝統芸能「能」。日本人の心に脈々と流れてきた「人間の身体を通した伝承・伝統芸能」です。それを披露できる特別な場所「能舞台」はそうどこにでも存在するものではありません。

杉江能楽堂を保存し、まちの誇りとして在るためにも、能楽堂は地域社会の中で共感してもらえなければいけません。地域の皆さまはじめ、広く子供たちにも知ってもらい、伝統文化の大切さを伝える「きっかけ」を作りたい。

105年受け継がれている意匠を、100年先も愛され続ける「南大阪唯一の能楽堂」としてあるべき姿で後世へ繋いでいきたいと願う我々の思いに共感いただければ幸いです。

ご支援をお願いいたしますとともに、応援のほどよろしくお願い申し上げます。

主催者 杉江能楽堂を活かすプロジェクト実行委員会自己紹介

個人の住宅と共存していることで永らく非公開だった岸和田の「杉江能楽堂」。

能本来の姿が窺い知れる貴重な杉江能楽堂を、能楽はじめ日本の伝統芸能等を語り継ぐ重要な施設として「あるべき姿で活用し保存する」ことを目的に、能楽、演劇、文化財、建築と、多様なジャンルでご活躍されている方々に参画いただき、私たち「杉江能楽堂を活かすプロジェクト実行委員会」は発足しました。

2020年8月というまさにコロナ禍真っ最中からのスタートでしたが、

「コロナ禍の今だからこそ、一層多くの方々に『心に彩りを挿す』文化芸術の素晴らしさを伝える殿堂が身近にあることを知っていただきたい」。

その思いから、大阪の能楽師の先生方はじめ、多くの方々のお力添えをいただき、能に気楽に触れていただく講座「すぎえ能れっじ」を定期的に実施、そして本格的な能公演「きしわだ杉江能」は毎回チケットは完売で、すでに4回を数えます。立ち上げた当初、「わざわざ岸和田まで能を見に来てくれる人などいない」とご批判も受けました。しかし、ありがたいことに泉州地区の皆さまの中でも伝統や文化に共感くださる方は大変多く、能楽初心者の方を中心に回を追うごとにファンを広げています。

世界に誇る日本の伝統芸能「能」を披露できる特別な場所「杉江能楽堂」。

そんな歴史ある貴重な「南大阪唯一の能楽堂」を後世へ伝えていきたいと切に願う我々の活動と、思いに共感いただければ幸いです。

永く受け継がれ、残るものには必ず意味があります。

どうぞ皆さま、ご支援を賜りますよう何卒よろしくお願い申し上げます。

杉江能楽堂を活かすプロジェクト実行委員会 代表 伊地知佳香

お寄せいただいたご支援の使いみち

お寄せいただいたご支援は、下記の費用として使用させていただきます。

演出費、舞台監督費、照明・音響プラン費、舞台デザイン費、出演費、交通費、道具費、衣装費、舞台スタッフ費、撮影費、チラシ・ポスター・プログラム等制作費 など

このプロジェクトに寄付をすると税の優遇措置が受けられます

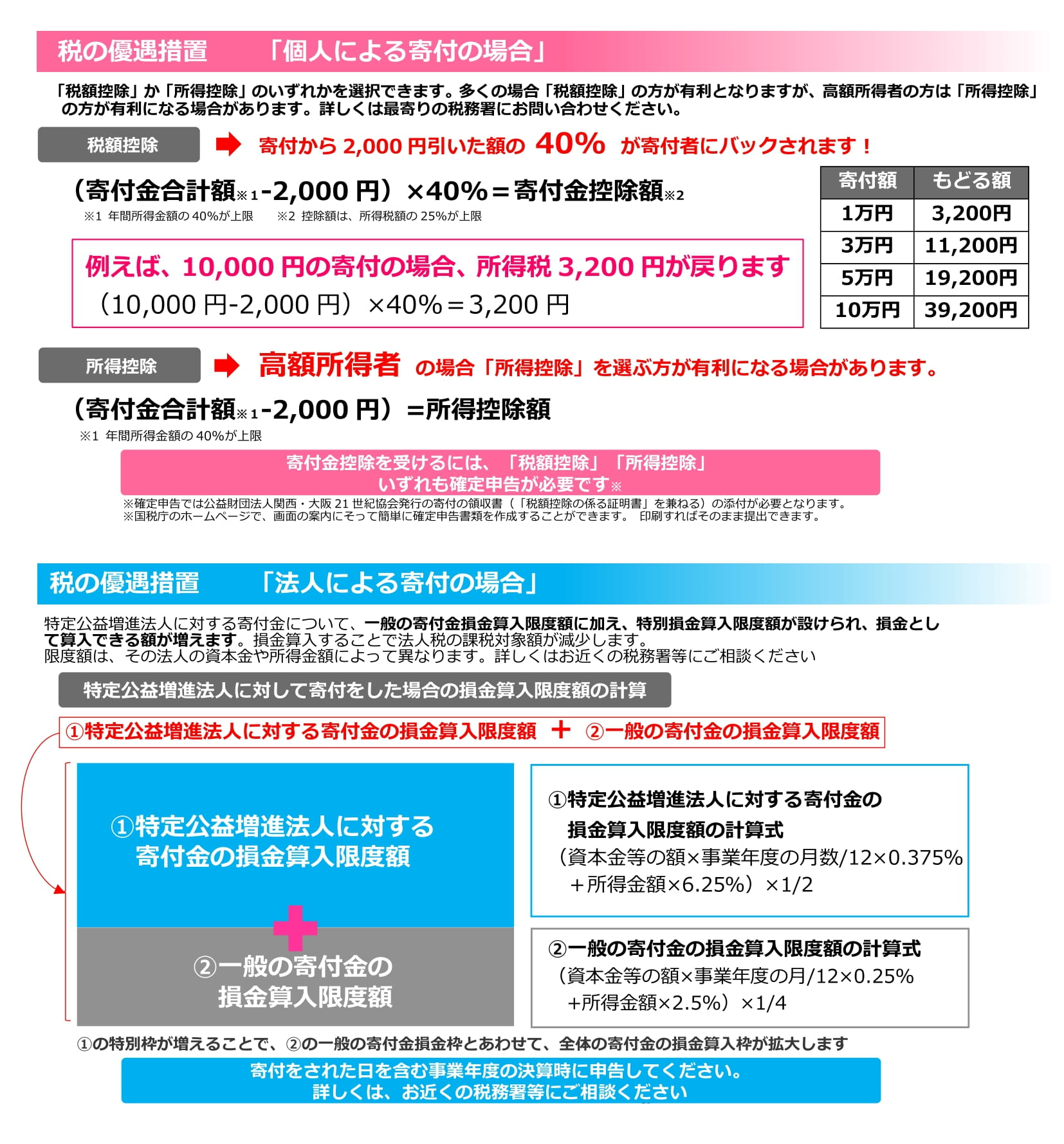

アーツサポート関西は公益財団法人関西・大阪21世紀協会が行う取り組みであるため、このプロジェクトに寄付をいただくと税の優遇措置が適用されます。個人と法人のいずれにも適用されます。たとえば個人が3万円を寄付して「税額控除方式」で税金の還付を受ける場合、11,200円が寄付者に戻ってきます。詳しくはこちらをご参照ください。

寄付をしていただく際にご確認いただきたいこと

■このプロジェクトは、アーツサポート関西の2022年度公募助成で選ばれた団体が行う活動です。

■いただいた寄付は、公益財団法人関西・大阪21世紀協会への寄付となり、税の優遇措置が受けられます。詳しくはアーツサポート関西ホームぺージ「税の優遇措置について」をご覧ください。

■プロジェクトを行う団体には、いただいた寄付から必要経費10%を控除した金額をアーツサポート関西から助成金として支払います。クレジットカードをご利用の場合はカード手数料分も控除されます。

■プロジェクトが目標額に達しない場合でも集まった寄付金を助成金として支払います。それにより事業規模が縮小されることがありますので、予めご了承ください。

■やむを得ない事情により、プロジェクトが中止となった場合、寄付金は返金せず、アーツサポート関西が行うほかの芸術・文化支援活動に活用します。

■寄付者のご連絡先については、当方の個人情報保護の基本方針に則り、プロジェクトを行う団体からのお礼のお手紙やメール等をお送りするため、当方から団体にお伝えさせていただきます。プロジェクト団体へのご連絡先の開示を希望されない場合は、寄付申込みページの備考欄に「個人情報の共同利用不可」とご記入いただきますようお願いいたします。