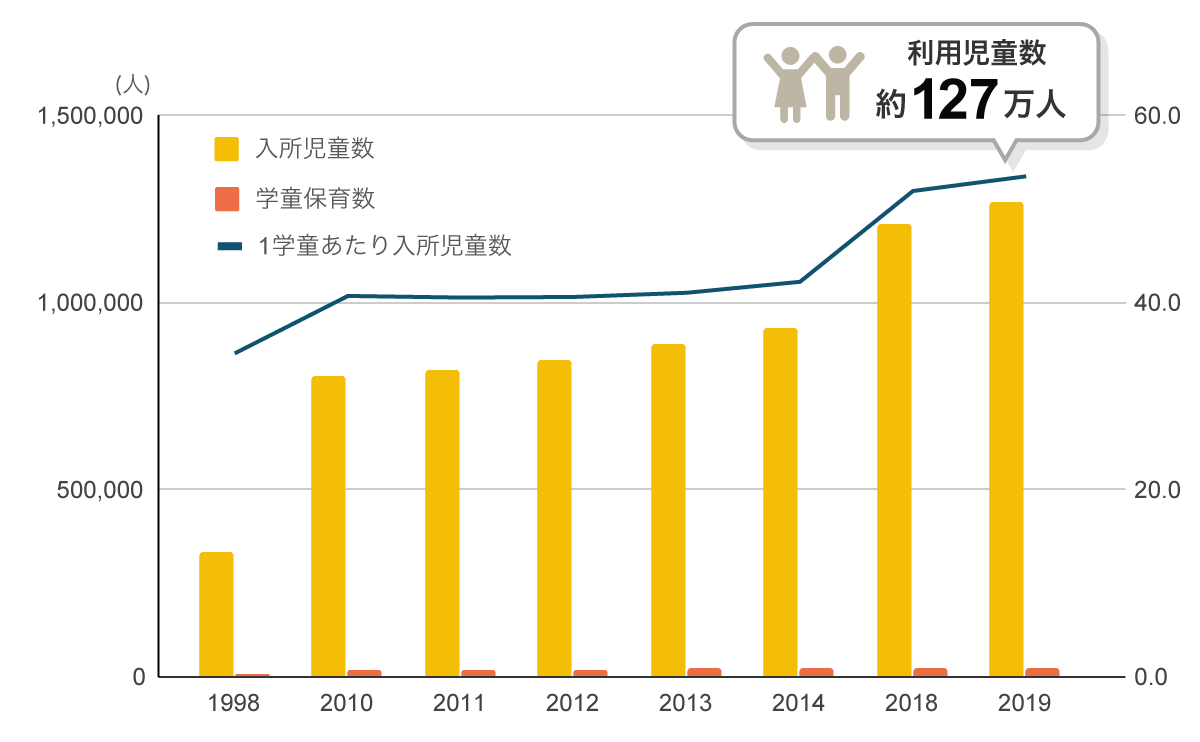

学童保育の利用児童は過去9年で約47万人増。

100名以上を預かる大規模学童も

学童保育とは、保護者が昼間家庭にいない小学生を対象に、放課後や土日、長期休暇などに子どもの生活を保障する事業です。

全国学童保育連絡協議会の調査によると、2010年の学童保育数は約1万9千、学童を利用している児童数は約80万4千人でした。

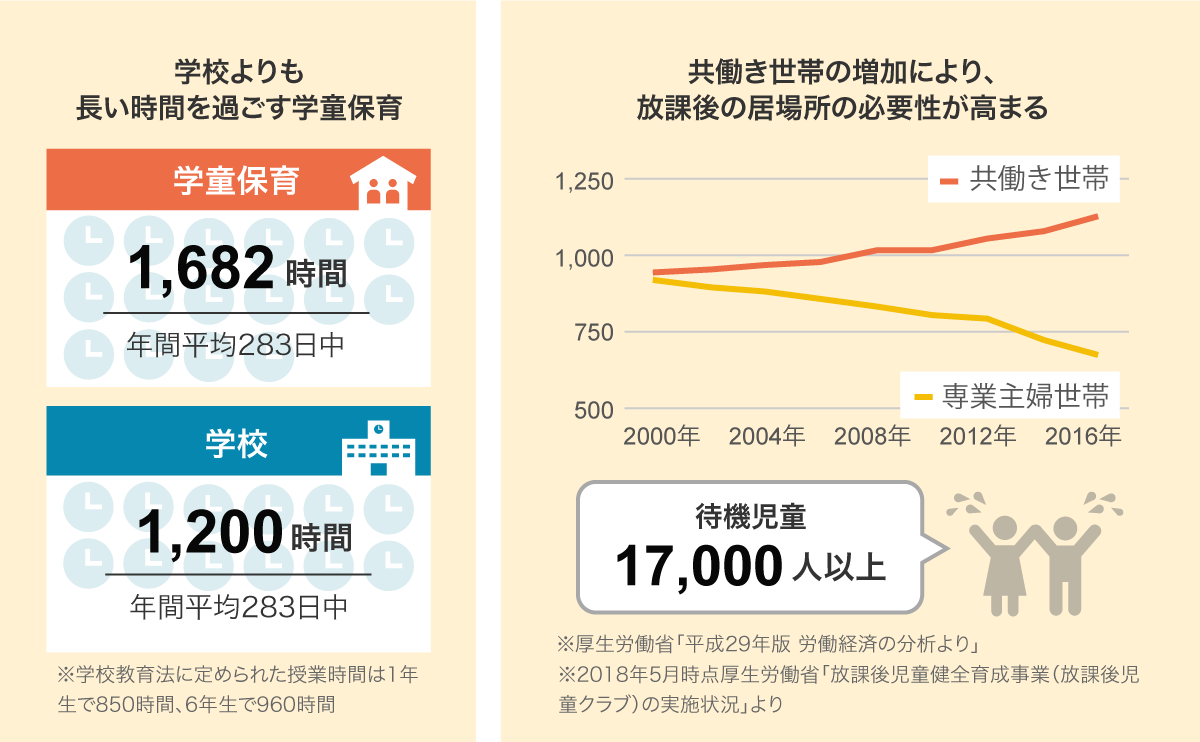

それが近年、共働き家庭の増加により、2019年には学童保育数約2万3千に対し、利用児童数は約127万人にまで増えています。

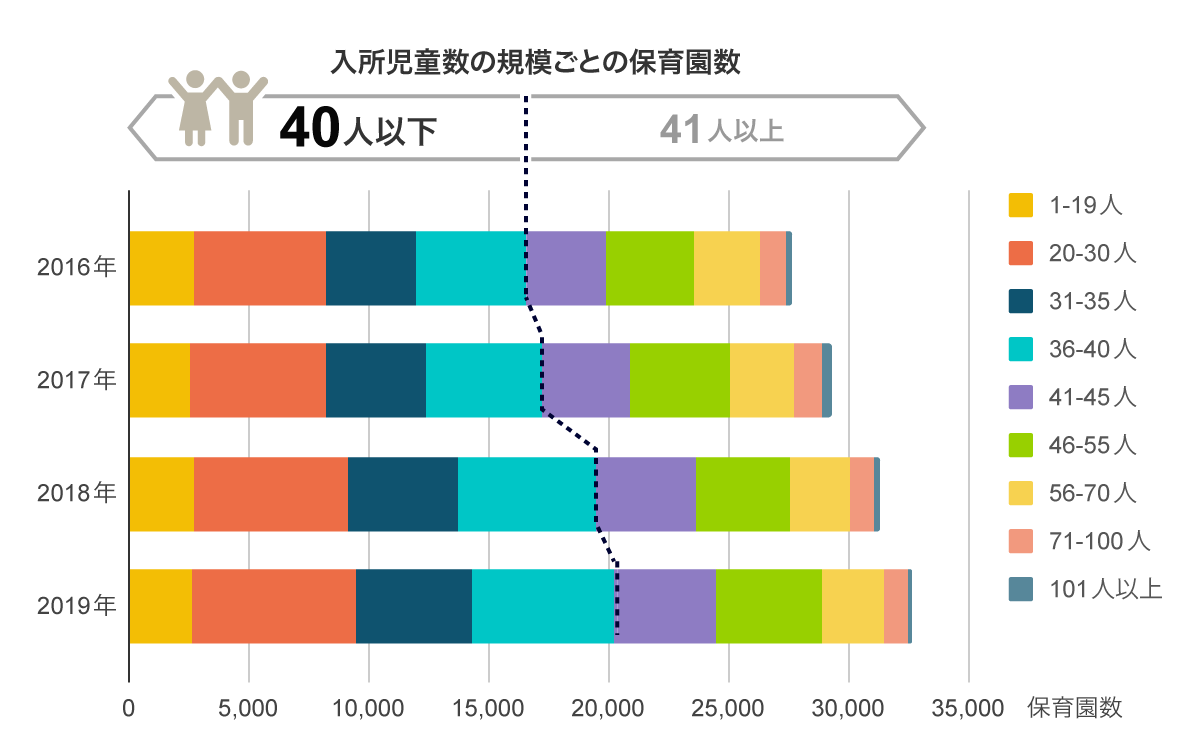

急激な需要増と待機児童解消のため、児童数が100名を超える学童保育も出てきました。大人数の子どもが1か所に集まると、支援員の目が生き届かず事故やケガが増えたり、ささいなことでケンカに発展したりといった問題が起こりやすくなります。そのため、大型の学童ではトラブルを防ぐため、子ども達を厳しく管理せざるを得ない場合もあります。

厚生労働省が2015年に定めた「放課後児童クラブ運営指針」では、子ども達が相互に関係性を構築したり、指導員が1人1人と信頼関係を築いたりできる人数の目安を「おおむね40人以下」としています。

学童に通いたくても通えない。

待機児童問題に加え、子どもの7人に1人が貧困という現実

共働き世代の増加により、学童の需要は年々高まっています。しかし、学童が必要なすべての家庭が利用できているわけではありません。2018年時点で全国の待機児童は1万7千人以上にのぼっています。

さらに経済的な問題で、学童に通わせたくても料金が払えない家庭もあります。厚労省の調査によると、全国の子どもの貧困率は13.5%(2018年)。中でもひとり親家庭の貧困率が高い結果となっています。

自治体によっては保育料の免除制度を設けていますが、そもそも公立学童は開所時間も短く、生活リズムがあわないという家庭もあります。

また学童に通えない子ども達は、放課後という長い時間を家で過ごすことが多くなります。それは他の子どもと遊んだり、一緒に勉強したり、親以外の大人と接する機会を奪われることにつながります。

私たちについて

Chance For All(以下CFA)では、「子どもたちのための学童保育」とは何かを考え、日々実践しています。

すべての子どもには、遊びや学びを通して様々な経験をし、さらに自分の意思でものごとを決定したり幸福を追求したりする権利があります。しかし現実には、家庭環境によって放課後の時間の過ごし方に格差が生まれてしまっているのが現状です。

また、待機児童解消など保護者のニーズを最優先にした結果、子どもたちにとって居心地がいいとは言えない空間になっている学童もあります。

私たちは、すべての子どもが価値ある放課後を過ごせる居場所を作り、生まれ育った環境で人生が左右されない社会を実現することを目指しています。

活動内容・報告

「第二の家庭」としての居場所づくり

私たちが運営する学童「CFAKids」では、1人1人としっかり関われるよう、各校舎の子どもの数を約30人にしています。最優先に考えているのは、大人の都合ではなく「子どもたちが現在も将来も幸福であること」。他の子と比較も評価もされない「第二の家庭」として、安心して過ごせる居場所を提供しています。

子ども達が自分で考え、一緒にやり遂げる「自治活動」

CFAKidsでは、子どもたち自身で生活を作っていく自治活動をしています。例えば、各校舎に「こども経理部」があり、文房具など施設でほしいものを買うための予算を管理しています。必要なものがあれば、大人も子どもも予算会議で提案しなければなりません。夏祭りなどのイベントも子どもたちが企画し、準備から当日の運営まで協力して作り上げています。

保護者や地域と関わり、校舎の外にも居場所を広げていく

子どもの声だけでなく、ご近所づきあいが減って孤立してしまっている保護者の相談も積極的に聞くようにしています。年2回の保護者面談を通じて子どもの様子をじっくり伝えているほか、月に1度、子どもたちが作ったカレーを保護者や先生と一緒に校舎で食べる交流会も実施。また、商店街と一緒にイベントを開催したり、高校生たちと地域食堂を企画するなど、地域と子どもをつなぐ活動もしています。

設立のストーリー

CFA代表の中山は、18歳の時に家庭の事情で両親との夜逃げを経験。ホテルやウィークリーマンションを転々とし、すでに合格していた大学にも行けるかわからない状況に陥ります。その時に「家庭の事情でやりたいことができない理不尽さ」を感じたことが、CFA設立の原点となりました。

その後なんとか進学し、教育学部で学び始めた中山は、自分よりもっと大変な状況の子どもがたくさんいることを知ります。「育った環境で子どもの人生が左右されない社会にしたい」と考え、将来を模索する中で出会ったのが学童のボランティアでした。

悩みを抱える子どもたちの話を聞き、遠足などイベントを通して彼らの心が上向きになっていく様子を見て「学童の可能性」を感じると同時に、子どもに寄り添っているとは言えない学童の存在など問題も見えてきました。

「子どもたちのための学童を作ろう」と決心した中山は、大学卒業後、保育園や公立学童を運営する企業に就職。運営のノウハウを学んだあと、IT企業で働きながら開業準備を進めます。そして2014年、学童関係の仲間たちとともにCFAKidsを開校しました。

私たちの強み

学童保育には、市町村が運営する公立公営の学童、市町村から委託を受けて民間が運営する公立民営の学童のほか、最近では企業やNPO法人が運営する学童も増えています。

その中でCFAは、すべての運営を自分たちで行う民間学童です。行政や企業経営とは一線を画し、より「子どものための活動」を追求できることが強みです。

CFAの校舎がある足立区と墨田区では現在、公立学童の利用希望者には保育園と同じ点数制を採用しています。待機児童解消のためにやむを得ない部分もありますが、点数だけではその家庭に学童がどれだけ必要かは見えてきません。

また1年生で学童に入れても、翌年点数が足りなければ通い続けることができなくなります。CFAでは学年が変わるタイミングで保護者と面談を行い、学童がまだ必要な家庭には継続して利用してもらっています。これも完全な民間運営だからできることです。

目指すこと・実現したいこと

東京都内では、昔よりも子育て家庭が社会から孤立しています。特に今は、コロナの影響で公園でこどもが遊んでいるだけで厳しい言葉をかけられることもあります。しかし子どもの健やかな成長のためには、地域社会全体で子育てを見守っていくことが必要です。

学童を卒業した後、親や学校とうまくいかなくなる子もいるでしょう。その時に家や学校以外の関係性が地域にたくさんあることが重要です。CFAが地域と子どもをつなぐ存在となり、子育て家庭を見守る目を社会に増やしていきたいと考えています。

私たちが抱えている課題

民間学童のCFAは、各家庭からの利用料金を元に運営しています。子どもの数を1校舎30人に限定する中、ギリギリの価格設定でやっていますが、それでも日々のおやつ代や遠足代などを合わせると年間1人50万円ぐらいになります。民間学童の中では安い方ですが、家計の負担としては決して小さくないですよね。

そのため、学童を必要としていても経済的な問題で通えない子が出てきます。CFAでは貧困家庭に向けた奨学制度を設けており、現在約10家庭が制度を利用しています。原資は頂いた寄付でまかなっていますが、まだ足りておらず、支援が必要な家庭をカバーしきれていないことが課題です。

寄付金の使い道

寄付金は、私たちの奨学制度の原資となります。CFAの奨学制度は、貧困状態にある家庭に、学童保育、夏休み等の食事代、キャンプ・遠足といった行事まですべて無料で提供しています。

現在、奨学制度を利用できている家庭は全利用者の3%ほどに留まっており、それを15%まで増やすことが目標です。

寄付金のリターン

私たちの活動の年次報告書をお送り致します。また、今はコロナで難しいですが、ゆくゆくはスポーツ大会や夏祭りなど、保護者と子どもが集まるイベントにご招待したり、学童の現場に見学に来てもらったりと、実際に子どもたちと触れ合えるリターンを考案中です。

代表メッセージ

「生まれ育った家庭や環境で、その後の人生が左右されない社会の実現」に向けて私たちの根底にあるのは、お金がある子もない子も、困りごとがある子もない子も、みんなが一緒に豊かな放課後の中で成長してほしいという思いです。

そして今、こどもたちの放課後が分断されています。

例えば、足立区では小学生の3人に1人が就学援助を受けている一方、3人に1人は進学塾に通い、中学入試を目指していると言われています。その子にあった療育が受けられる機会が増えた一方で、多様なこどもが同じ場所で過ごす機会が減っています。

小学生のうちから生活が分断されるような社会をわたしたちは目指してきたのでしょうか。すべてのこどもには、友達と自由に遊び、自分のことは自分で決め、幸福を追求する権利があります。そんなあたりまえのことをあたりまえにできる社会をみんなで作っていければなと思います。

NPO法人Chance For ALL 代表理事 中山勇魚

プロフィール

早稲田大学教育学部卒業。18才の時に家庭の事情で家族が夜逃げ。東京都内のホテルやウィークリーマンションを転々とする。環境によって人生が大きく変わってしまう経験を経て「家庭や環境で人生が左右されないためにはどうしたらよいのか」を考え始める。

大学在学中に様々な環境のこどもたちや教育のあり方について学んだり、学童保育の指導員として現場で勤務する中で放課後の可能性に着目。卒業後は保育系企業にて新規園の開発に従事。その後、IT企業でシステムエンジニアとして勤務しながら学童関係者とともに「こどものたちのための放課後」を実現するための準備を開始し、2014年にCFAKidsを開校。