子ども若者たちの姿や声をご紹介

ちゅらゆいでは、「学び」「働き」「暮らし」「遊び」を織り交ぜながら、子ども若者たちにサポートをしています。日常の関わりとともに、非日常の「体験」で彼らは元気に育っていきます。

とはいえ、それはどんなことなのか?なかなか見えづらい部分でもあります。ここでは、ちゅらゆいにいる、子ども若者たちの姿や声で少しですがお伝えします。

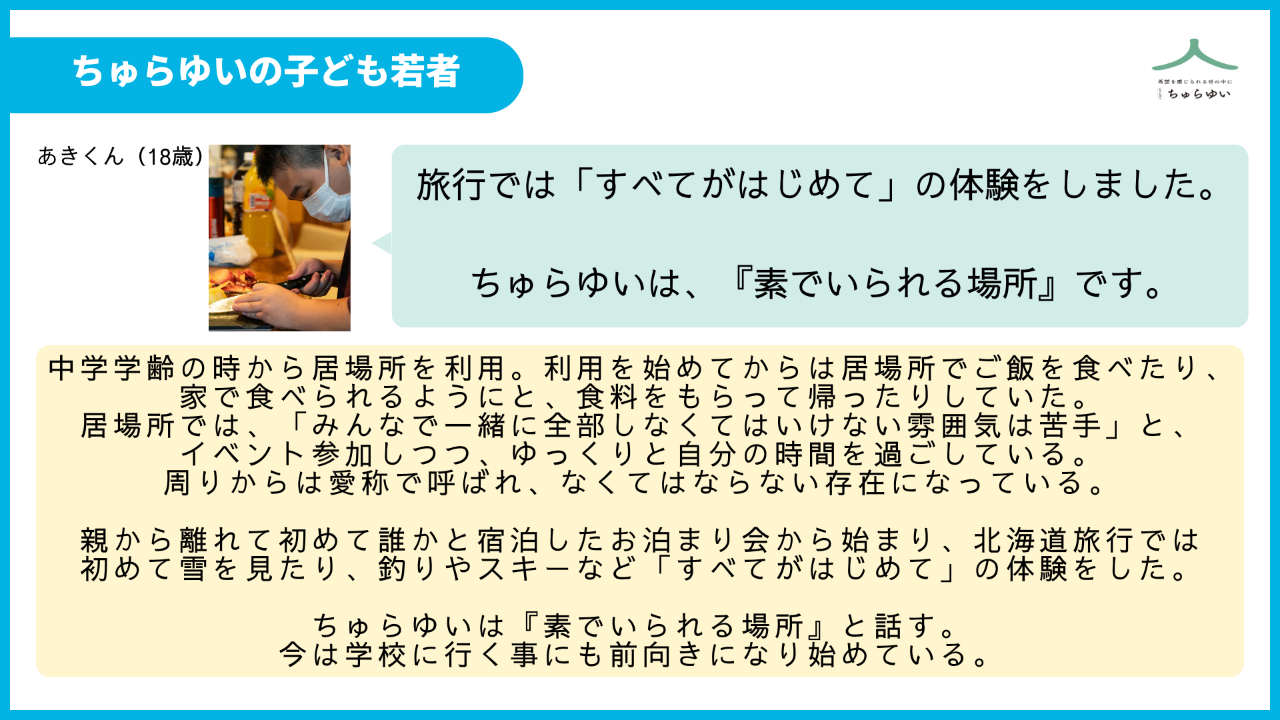

あきくん(仮名)は、生活面や学習面での様々なサポートを受けながら、そして体験活動によって数年間をかけて元気になり、自らの進路や人生の楽しみを見出し始めました。特にあきくんにとって、県外から出る『はじめての体験』は大きな転機となりました。

「できないな」と思っていたことが「できるのかもしれない」と思える。北海道への旅行はそんなきっかけになりました。彼のような若者は他にもたくさんいます。

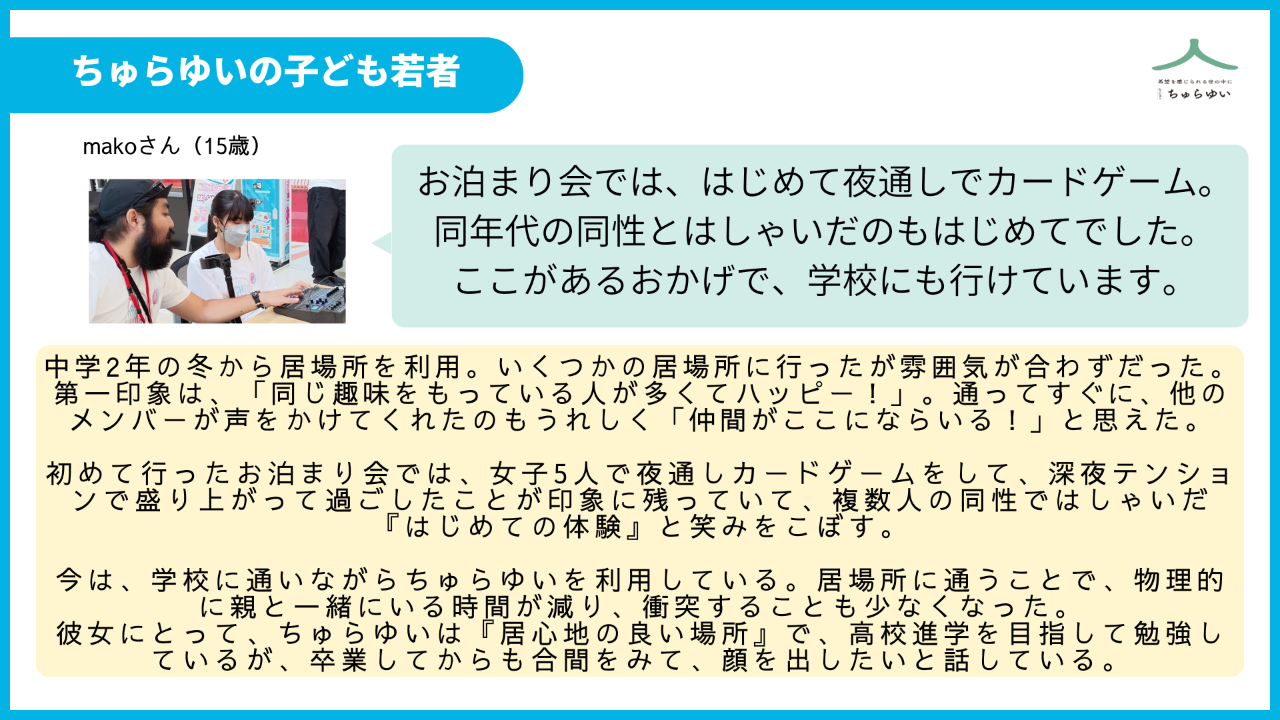

makoさん(仮名)は身体的な部分での不自由さもあり、「誰かにやってもらう」ことがほかの人に比べて少なくありませんでした。ですが、お泊まり会をきっかけに深まった同年代との関わりで様々なことにチャレンジをするように。「やれることはやってみる」「みんなで活動しよう」と主体的に企画も立て、仲間と協力しながら取り組んでいます。

一緒に体験していくことは、やりたいことを発露させ、人間関係も広がり深まっていくきっかけでもある。そんなことを彼女は教えてくれています。

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

ちゅらゆいに来る子ども若者たちにとって、ちゅらゆいはここに来る事で様々な課題と向き合いながら前に進む力をつけています。一度に解決はできない事も、ここで誰かと話せたり、解決の糸口を作ってあげる事ができると思います。『はじめての体験』は本当にちょっとしたことから大きなことまでいろいろです。

どんな体験・経験も、子ども若者たちにとっては大切な思い出や、新しい一歩になるのです。

活動の背景、社会課題について

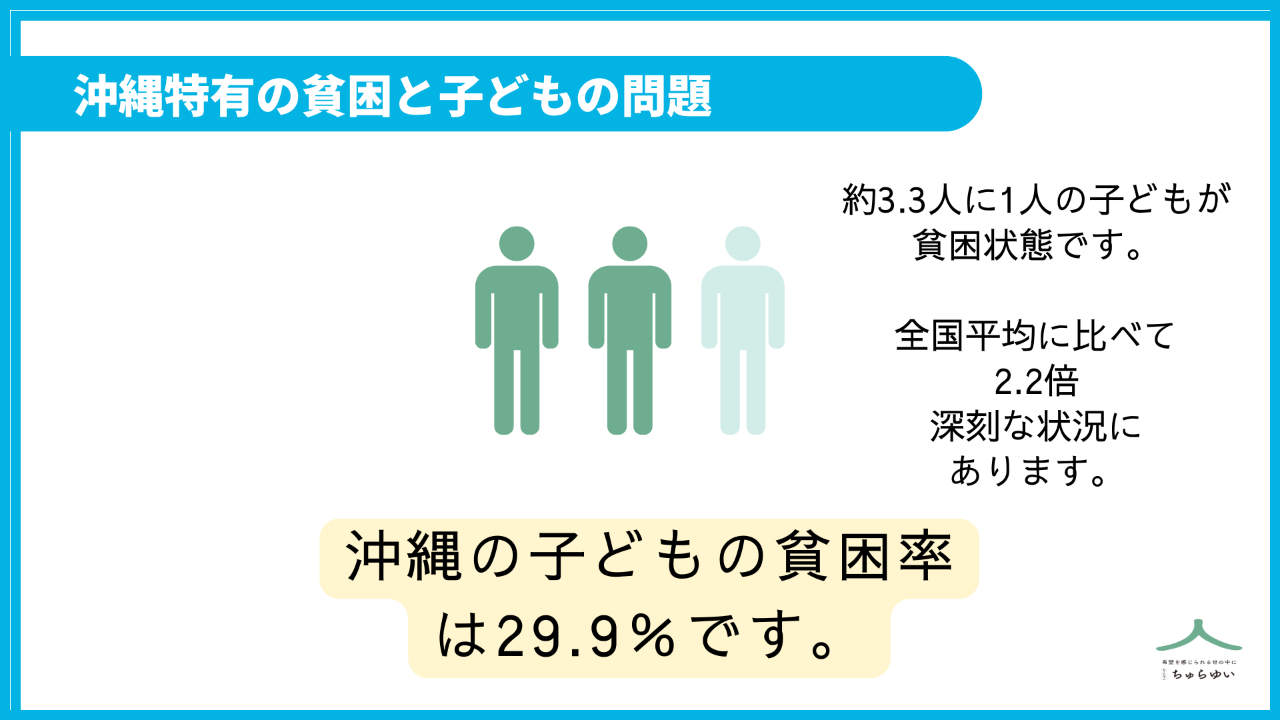

沖縄特有の貧困と子どもの問題

全国平均の約2.2倍にのぼり深刻な状況にあります。沖縄では3.3人に一人が貧困状態です。この数字の背景には沖縄特有の様々な問題があります。歴史的な背景もありますし、地理的な問題もあります。

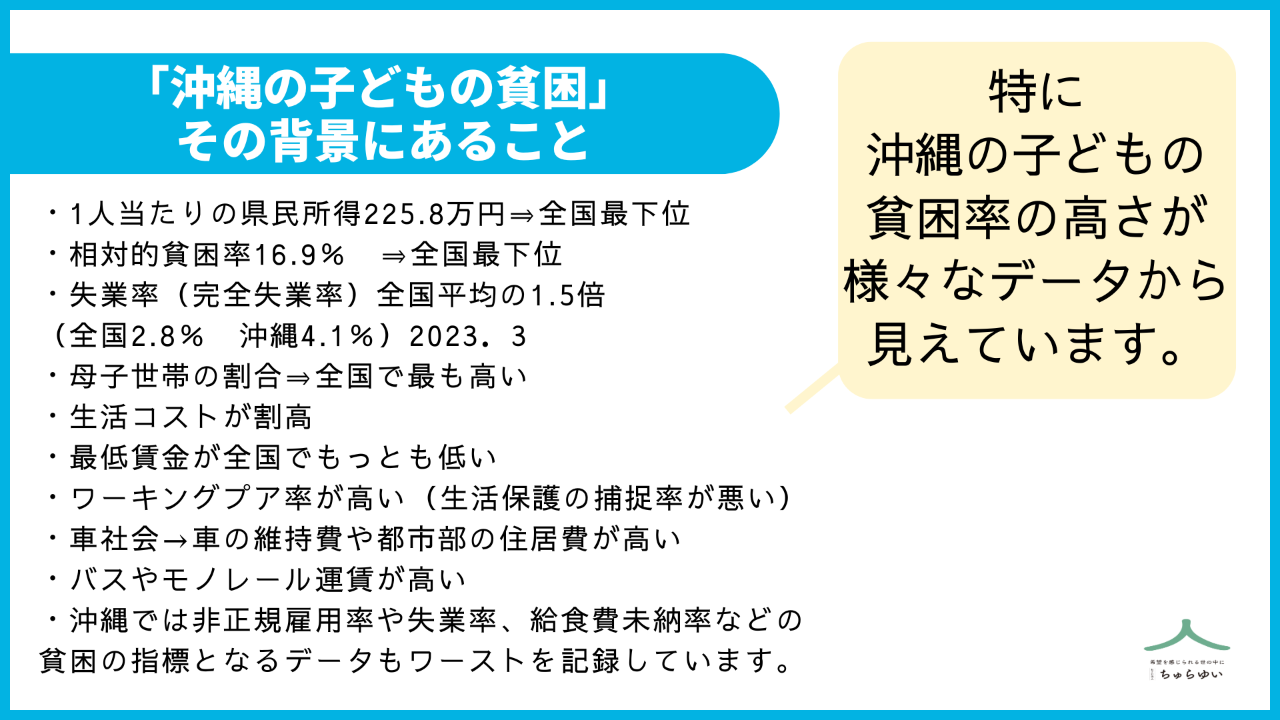

・1人当たりの県民所得225.8万円⇒全国最下位 ・相対的貧困率16.9% ⇒全国最下位

・失業率(完全失業率)全国平均の1.5倍(全国2.8% 沖縄4.1%)2023

・母子世帯の割合⇒全国で最も高い

・生活コストが割高である

・最低賃金が全国でもっとも低い

・ワーキングプア率が高い(生活保護の捕捉率が悪い)

・車社会であるため、車の維持費や都市部の住居費が高い

・バス代、モノレール代等の料金が高く、アクセスも悪い

・沖縄では非正規雇用率や失業率、給食費未納率などの貧困の指標となるデータもワーストを記録しています。

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

このような沖縄特有の課題を背景に、経済的に困窮する家庭にいる子どもたちは様々な面で不利な状況にあります。

また、沖縄の貧困問題の悪循環は、家庭の経済的事情を背景に十分な教育を受けることができないこと、大人になっても収入が安定した職業に就くことが難しいという点も起因します。限られた選択肢の中での進路や職業選択が狭まり、貧困状態から抜けられない環境になる。そのような連鎖が引き起こされ続けるのです。

その連鎖から抜けられるよう、将来への可能性を増やし広げるひとつの手立て、それが体験・経験の機会をつくることなのです。

わたしたちの活動の詳細・実績について

沖縄の子ども若者たちの現状に対し、私たちは下記の取り組みを行い、子ども若者のサポートをしています。

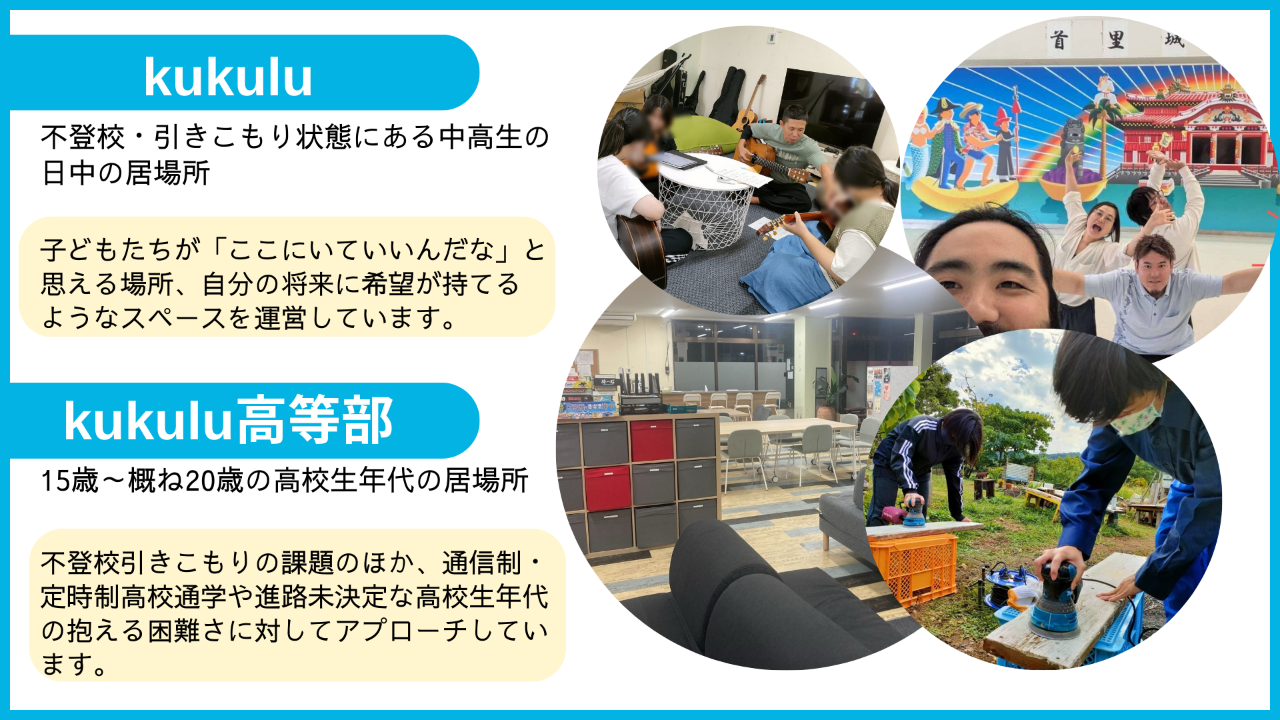

●kukulu(不登校・引きこもり状態にある中高生の日中の居場所)

子どもたちが「ここにいていいんだな」と思える場所、自分の将来に希望が持てるようなスペースを運営しています。学校や関係機関と関わることに困難を抱える子どもや家庭が多いため、対象者と関係機関をつなげるソーシャルワーク的な活動も行い、包括的にサポートしています。窓口へ相談に来れない子どもに対しては、アウトリーチ(訪問支援)でサポートしています。ていねいに関係をつくり、個別のプログラムを実施していきます。

●kukulu 高等部(15歳~概ね20歳の高校生年代の居場所)

不登校引きこもりの課題のほか、通信制・定時制高校通学や進路未決定な高校生年代の抱える困難さに対してアプローチしています。居場所を開所し、安心安全な場をつくるとともに、課題やレポート、自主学習の支援や食料・食事の提供を通じた「食育」、暮らしを整える生活支援をしています。居場所は、主に平日夕方から夜にかけて開所。キャリア相談や職業体験、講座等も実施し、高校進学卒業するだけではなく、本人がどのようなキャリアを歩むかを一緒に考え、関わっていくことを大切にしています。

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

社会参加することを辛く重く捉えている若者への支援として、「居場所支援だけでは足りない」とちゅらゆいは考えています。「学び」「働き」「暮らし」「遊び」の要素を必要に応じて織り交ぜながら支援に取り組むことを大切にしています。

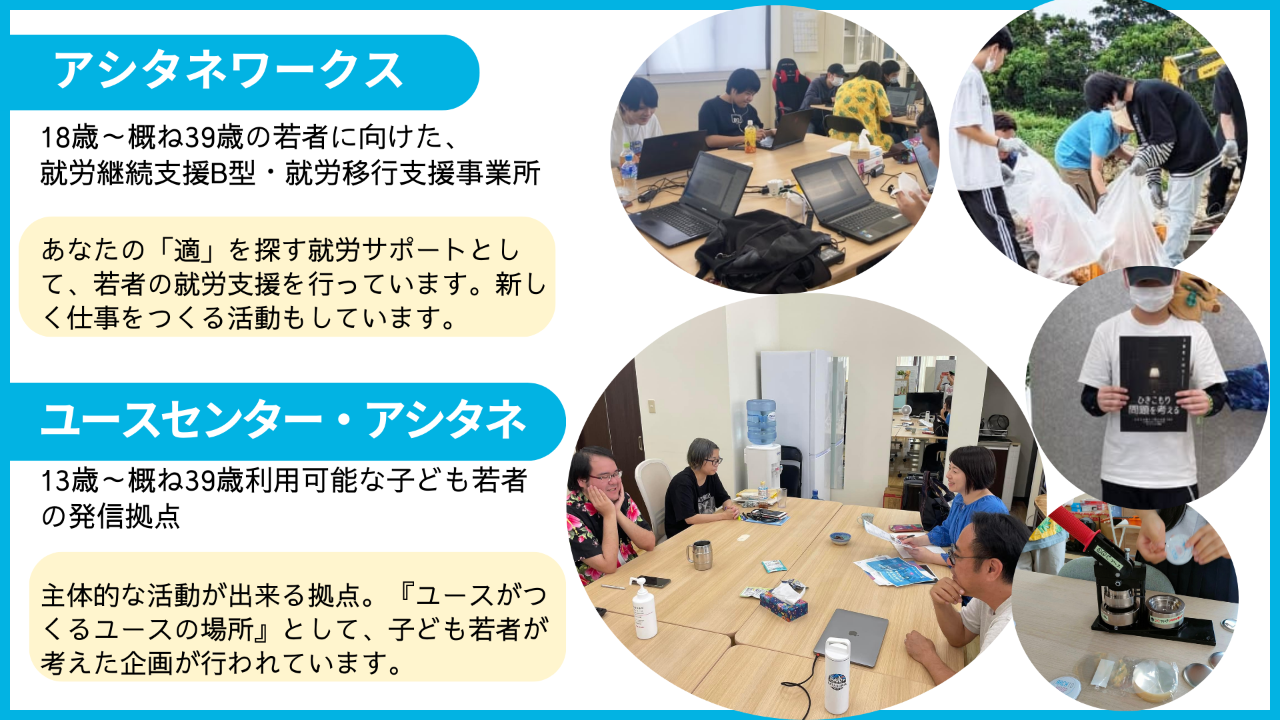

●アシタネワークス(就労継続支援B型・就労移行支援事業所)

あなたの「適」を探す就労サポートとして、若者の就労支援を行っています。県外の企業団体と連携し、パソコンを使った業務を中心に行っています。業務を担う以外にも、社会に合わせることにしんどさ・生きづらさを抱える若者たちと共に、新しく仕事をつくる活動もしています。

一人ではたどり着けそうにない「明日」。苦手を補いあって、笑いあって、また「明日ね」と言い合える。そんな働き方を考えて仲間を増やし、社会に「タネ」を蒔いていく。そんな場がアシタネワークスです。

●ユースセンターアシタネ(子ども若者の発信拠点)

ユースセンター・アシタネは、子ども若者自身の社会への発信、主体的な活動が出来る拠点です。『ユースがつくるユースの場所』として、子ども若者が考えた企画がユースセンターでは行われています。

ちゅらゆいのミッションともなっている『子ども若者アドボカシー』の実践を体現する場であり、子ども・若者の「やりたい」や得意を活かす場になっています。

●オンライン居場所/LINE相談(デジタルアウトリーチ)

「なかなか家から出るのがしんどい」「家に居ながら人と関わりたい」「居場所に行くための移動手段がない」そんな子ども若者も気軽に参加できるオンライン上の居場所も開設。ゲームや対話を通しての交流や、キャリア支援を目的とした、県外の講師を招いての講座や模擬面接会等のイベントなども定期的に開催しています。

また、コミュニケーションアプリ LINEを使ったチャット相談も行っており、保護者の方の相談にも対応しています。

「オンラインだからこそできる」そんな体験や経験を届ける場です。

私たちは、相談から居場所、就労までサポートする場を持っています。また、実際の場に来れない子ども若者に対してオンラインでの関わりも積極的に行っているところです。

様々な場や取り組みを行っている私たちですが、自分たちだけではできないことばかりです。

沖縄県内外の企業や団体、取り組みをしている方々等、本当に今までたくさんの力を借りてきながら、ここまでやってこれました。

これからもっと、多くの人と子ども若者と今までしなかった体験・経験をしていきながら進んでいきたいとも思っています。

ぜひあなたにも、その中のひとりになってもらえたらうれしいです。

代表者メッセージ

沖縄の未来を担う子どもたちのために・・・

◯沖縄の貧困問題

沖縄のこどもの貧困率は29.9%です。これは異常な数字です。(OECD加盟国で最下位のコスタリカの貧困率が28%)

日本は格差社会になり、個人の努力だけで貧困問題は超えられない状況が生まれています。

沖縄では貧困問題により様々な機会がが奪われ、苦しんでいるこどもが実に3割も存在しています。もう一つお伝えすると、那覇市の生活保護を受給している中学生の4人に1名は不登校です。

貧困により格差が生まれ、さらに不登校になると体験が根こそぎ奪われます。

日本では96%のこどもたちの教育が、公教育に依存しています。そのため不登校になるとこどもたちは行く場所がなくなり、学びや体験を得られる場所がなくなります。

ちゅらゆいは、全てのこどもが社会孤立せず、自分らしく、生きられる社会を目指して活動しています。

◯こどもの居場所は必要

我々は2013年、経済的に厳しいこどもたちでも利用できる居場所を那覇市に提言し設置しました。それがこどもの居場所kukuluです。kukuluは沖縄で初めて公設民営で運営される居場所です。運営費を行政が負担し、子どもたちは無料で居場所が利用できます。

kukuluに通うこどもたちは様々な困難を抱えています。虐待、DV、ヤングケアラー、若年妊娠など、困難に直面しながら生きてきた子どもたちです。不登校になると学校に居場所がなくなります。親も頼ることができない子どもも多くいます。そしてこどもたちは完全に社会で孤立します。

こどもたちを孤立させないために、自分らしくいられる居場所が必要です。友達がいて、ご飯が食べられて、勉強ができて、思いきり遊べて、泣いたり、怒ったり、笑ったりできる場所が必要です。

沖縄では子どもの貧困率29.9%を受けて、公共と民間が力を合わせて居場所が大小合わせて360ヶ所まで増えました。社会は少しずつ変わってきています。

◯公的な支援の限界

子どもたちの居場所は対処療法です。貧困状態の子どもたちを元気にしても、受け皿である社会が変わらなければ貧困に戻ります。

また、公的な支援の限界も感じています。公費で運営される居場所は様々な制約があります。

例えば、県外旅行や余暇の活動に公的な予算が使えなかったり制限があります。大学や専門学校への進学資金、一人暮らしの資金、県外への渡航費など、お金の問題によってこどもたちは自立することが困難になってしまいます。

◯こどもが自分らしく生きられる社会

沖縄で子どもや若者たちを応援していると、沖縄での貧困問題の根深さを感じます。それは沖縄が戦争によって壊滅的な打撃を受けたことと繋がっているのではないかと感じます。

あの忌々しい戦争から80年が経ちました。沖縄は観光立県としてリゾート地のイメージがある一方で、80年前の戦争からまだ立ち直れていないのではないか、こどもたちと関わっているとそのような思いを拭えません。

前述したように、こどもが自立するためには経済的な問題が大きくあります。ちゅらゆいでは、こどもが体験や自立するための基金を立ち上げたいと思います。

みなさん、ぜひ沖縄のこどもたちを一緒に応援してください。そして彼・彼女たちが自分らしく生きられる社会を作るために、こどもたちの未来を一緒に作っていただけると嬉しく思います。

NPO法人ちゅらゆい 代表理事 金城隆一

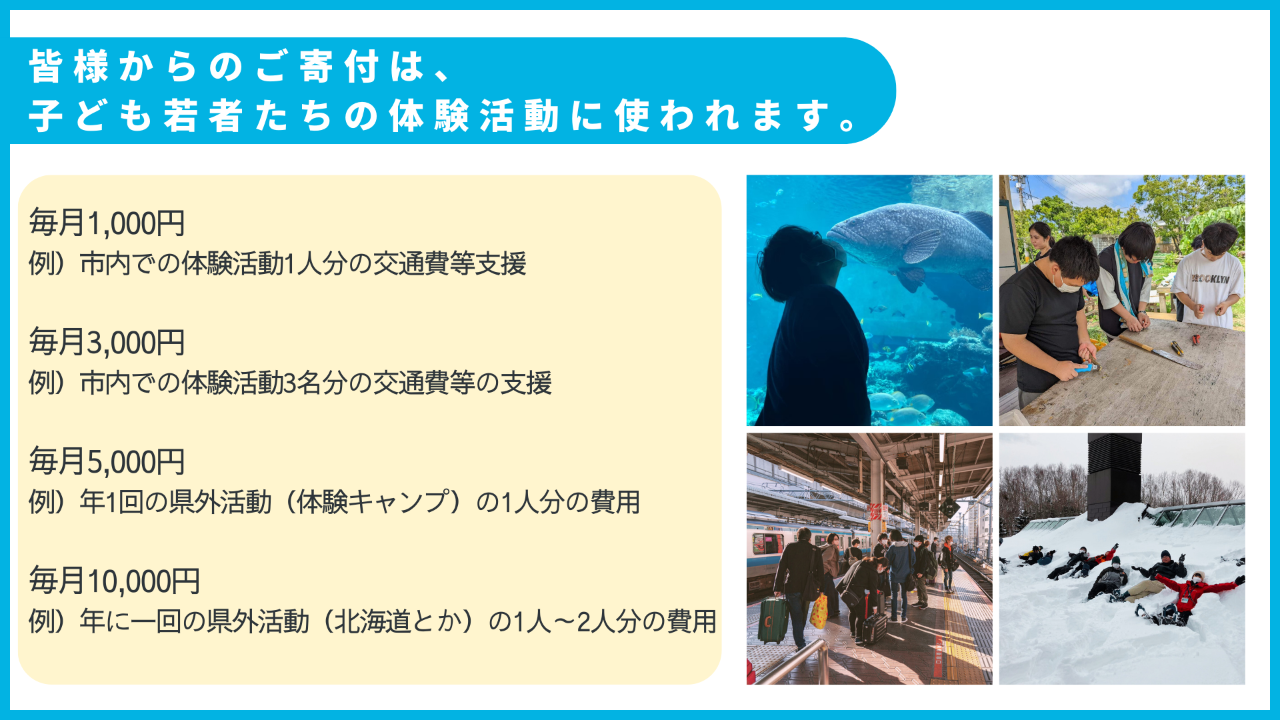

寄付金の使い道について

寄付金は、子ども若者たちの体験活動に使わせていただきます。

将来の選択肢を広げるきっかけとなる機会をつくる応援をよろしくお願いします。

〇毎月1,000円 ⇒市内での体験活動1人分の交通費等支援になります。

〇毎月3,000円 ⇒市内での体験活動3名分の交通費等の支援になります。1名映画+交通費

〇毎月5,000円 ⇒年1回の県外活動(体験キャンプ)の1人分の費用になります。1人の体験料 キャンプ・ビーチパーティー費用

〇毎月10,000円 ⇒年に一回の県外活動(北海道とか)の1人~2人分の費用になります。

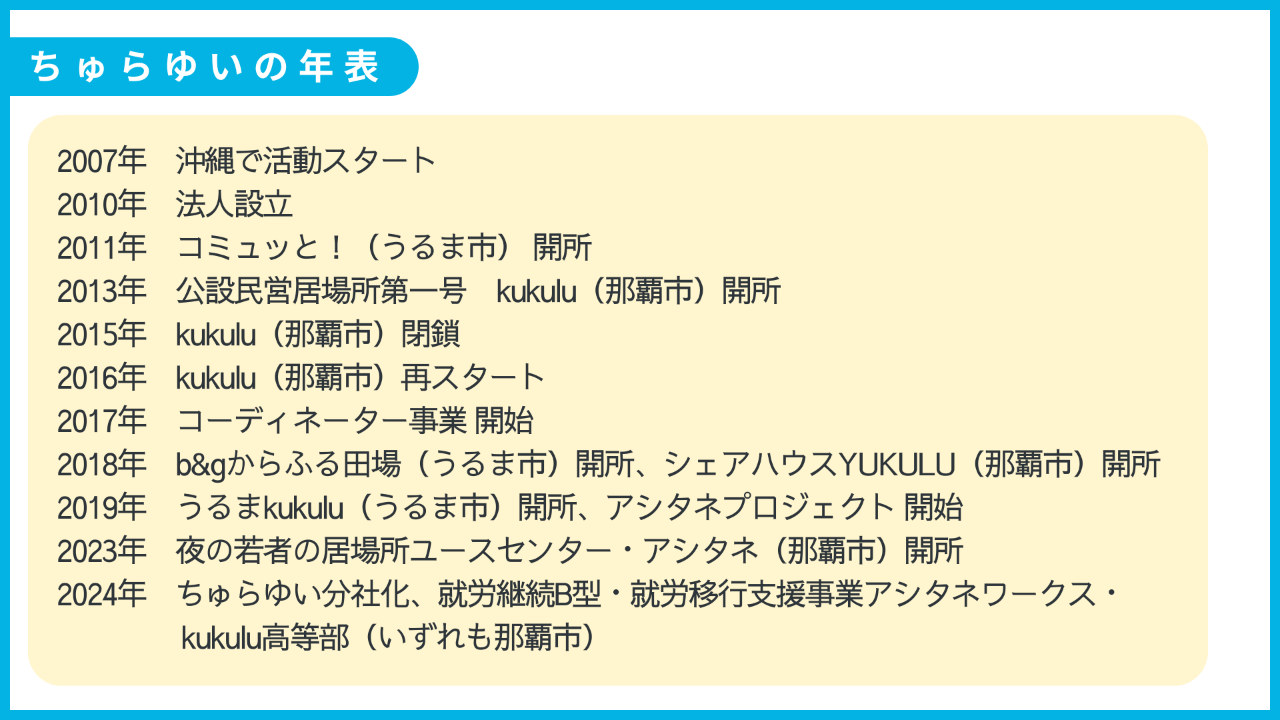

ちゅらゆいが歩んだ道

これまでの活動は決して平坦ではありませんでした。でも、いろいろなことがあったからこそ今の活動に行き着いたのです。 どれも大切な足跡だと、振り返ると分かります。今までもこれからも子ども若者をパートナーに歩んでいく、それがちゅらゆいです。