活動・団体の紹介

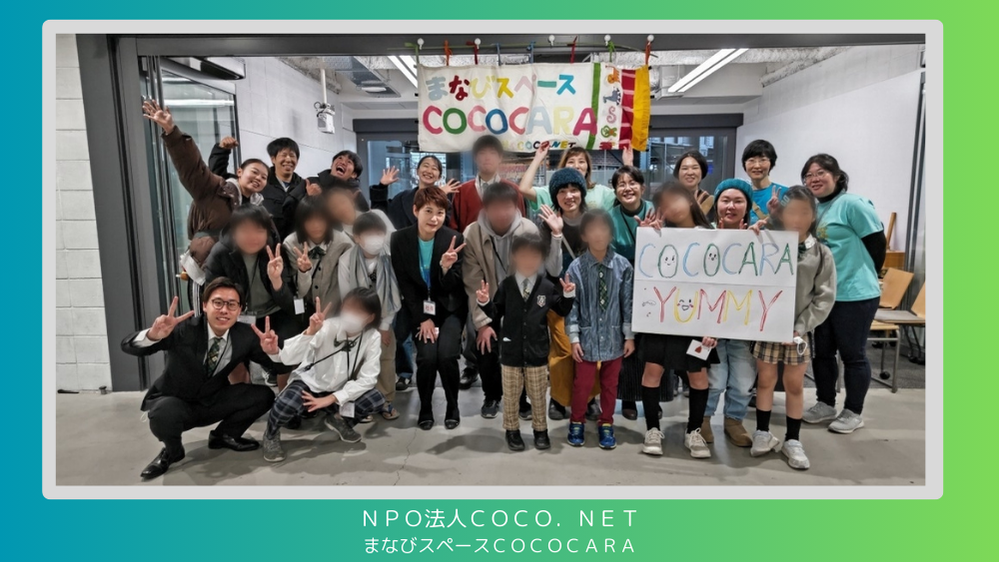

NPO法人COCO.NETは、千葉市にてフリースクール『まなびスペースCOCOCCARA』を開校しています。幼稚園での保護者向けサークルとして活動をはじめた私達は、子どもにとって最善の学びとは何か、教育とは何か、子育ての本質とは何かについて、知りたい、もっと学びたい、自分の子育てに活かしたい!そんなわくわくした想いで講師を招いて講演会をしたり、子育てについて情報共有したり経験をわかち合える場として教育に関する勉強会やシェア会を行ってきました。中心的に活動してきたメンバーが自分達が得た学びを生かして、子ども達のための活動をはじめようと決めたのは2020年のことです。当時はCOVID-19のただ中にあって、日常の喪失、友達とのかかわりの制限、ともに過ごし育ちあう時間の消失を経験し、心のざわつきや声にならない心身の辛さを抱えている多くの子ども達に出会いました。この活動を通して、子どもを守り育てるという想いに心を寄せてくださる方がひとり、またひとりと増え、次第に地域の方から企業までと様々な世代の方がそれぞれの立場を越えて、多様な子ども達の多様な教育について共感を深め、支援の輪をつないでいます。

私達は、 安全で安心を得られる場に身を置くことが教育の出発点となり 相手も自分も受け入れられる共同体のひとりとして尊重され 社会公共性を心の内側から形成していくことができる教育の場を実現する

このビジョンを、ひとりの子どもの親であり、そして市民のひとりである私達自身の手によって作りあげたい。そして、いかなる子どももどのような理由があろうとも、教育の場から切り捨てられることなく、自分という名の文化(個性)を互いに大事にすることのできる多様な学びと育ちの場を醸成していきたいとの思いで活動を続けています。

活動の背景、社会課題について

不登校児童生徒の増加 日本における不登校児童生徒数は年々右肩上がりとなり、R3年度の文科省調査にて約30万人という過去最高を記録しました。少子化によって子どもが減少していく社会の中で、学校に行かない、行きたくない、行くことができないといった子ども達の数は急増しています。

『不登校』とは言うけれど… 様々な理由によって学校に行かない子ども達は『不登校』という言葉で括られます。 しかし、不登校という大きな言葉の風呂敷で包まれた、子ども達ひとりひとりの事情、家庭を含む育ちの背景、本人や家族の考えや思い、言葉にできない本音といったものは「学校に行かない」というたったひとつの共通項によって大雑把にくるまれ、どれも同じように扱われてしまってよいのでしょうか?

不登校支援の法的制度『教育機会確保法』 2017年「義務教育の段階における普通教育に相当する教育の機会の確保等に関する法律」通称『教育機会確保法』が施行されました。不登校児童生徒においては、学校復帰だけを目標とするのではなく休養の必要性を認めること、学校以外の多様な学習活動を支援することといった内容が盛り込まれ、国や自治体が不登校児童生徒を支援していくことが明記された法律です。

不登校の実態とは?

不登校といっても、当事者である子どもの状態像は様々です。学校での傷つき体験や自尊心が大きく傷つけられるような経験をした子どもの場合には、その後何か月にわかって何も手につかなかったり、打ちひしがれたり、起きられなかったりといった身体的心理的ダメージの回復にただただ休むことを必要とする時期があります。子どもの心が回復傾向に向かい、何かやってみたい、外に出てみたいといった意欲がわいてきたとしても、それはすぐに大人がつい思い描くような学習への復帰であるとは限りません。興味があるものに触れてみる、人と会ってみる、遊んでみるといった他愛ない、しかし自身がまだむき出しのままの心であっても安心して経験できる、そういった物事への接点を足掛かりにして回復の経過をたどっていくことが多いのです。だから一部の子ども達にとって、ゲームはとっつきやすく、楽しく、安心で安全な活動となりうるのです。私たちが自身のけがや病気の回復を想像するとき、これらの子ども達の回復プロセスと同じだということがわかります。多くの子どもの場合に、自然の中で過ごすことやよく遊びまわることが心身の回復のプロセスを早め、その予後が良好であるケースを経験してきました。回復が進んでくると、自身の興味関心に沿って成長していくことができます。 また、多様で個性豊かな子ども達の中には、その生まれながらの性質ゆえに既存の教育になじみにくい、しんどさを感じる、自分らしくいられないという場合もあります。そうした子ども達にとっては、恐くないとわかることや不安を解消できる手立てや時間があること、待ってもらえることなど、自分のリズムやペースで『自分育て』ができる経験が自己肯定感を守りながら育ってゆく道となります。

不登校の当事者から発信する「教育ってなんだろう」 また、同じく学校に行っていない子ども達の中には、本人が学校生活に居心地の悪さを感じた場合に本人の状況やニーズに合った学校以外の教育機会を希望するケースや、たとえば海外との教育比較において日本の公教育以外の教育に魅力を感じる家庭も少なくはありません。これは、社会が多様化し、教育の多様化へのニーズが高まってきているのだといえます。「学習の主体は自分自身である」という、教育に対しての本質的な問いが、我が国においてようやく市民の側からなされるようになってきたともいえるのではないでしょうか。

不登校を経験するということ 不登校を経験することは、多くの子どもにとってそして親にとっても、多かれ少なかれ社会からの排斥間や孤立感、孤独感、そして挫折感を味わう苦しいものとなる場合があります。学校に行くことは今の社会にとってあたり前だからです。しかし、いったん不登校となってしまうと、子どもは社会での居場所を容易に失ってしまうのです。まるで親子で真っ暗闇に放り出されてしまったような、一夜にしてマイノリティとなってしまう経験を余技なくされてしまいます。 子どもがSOSを出したとき―そのときはすでにもう疲れ果て、何もする気力が残っていないという子ども達も少なくありませんー親や身近な大人が味方になってくれると、子どもは自分が悪い子だから、ふがいないから、心が弱いから、至らないから、と自分を責めずに済みます。しかし、大人が心配したり将来を不安視して、子どものSOSや言い分をよく聞かずに学校に行くことだけを押し付けるようなことがあると、子どもは一気に命の輝きを失い、萎縮し、大人への不信感でいっぱいになってしまいます。 子ども達の様子を注意深く見ていると、大人を信用できない、ひいてはこの社会を信用できないのだという強いメッセージをぶつけてくる場面が垣間見えます。日常の片隅で、友達とのやりとりの中で、大人とのかかわりの中で。 学校に行けない、行かないことを責め立て、子どもをこの社会への不信感に満ちたまなざしに変えてしまうその根底には、実は社会の事情にあまりにも身を寄せてしまいがちな大人の意識の問題が大きく横たわっていることを、私達大人は知らなければなりません。 私達大人は、彼らにとって信用足りうる人間でしょうか。この社会は彼らにとって信用に値する場所でしょうか。子ども達はすべての大人に対してそう問うているのではないでしょうか。

安心・安全の場から出発する教育 私達大人は、子どもの心の機微に心を寄せたいと思いつつも、つい将来を案じて社会で困らないようにと、一生懸命に子どもの傷口をえぐるような言動を繰り返してしまいがちです。 彼らにとって「安全に過ごせる場所」というのは、心身ともに”不当に傷つけられることのない人権を保障してくれる場所”です。彼らにとって「安心して過ごせる場所」とは、大人から見て生ぬるい甘やかした場所ではなく、”本人の尊厳を大事にしてくれる場所”のことです。 自身の尊厳が重んじられる場所に身を置くことができると、子ども達は自然と自らの学びや育ちの芽を花開かせていくことができます。それは放任とは違います。遊びが十分に保障される機会、学びのための必要な環境、人との関わりや共生の場としてコミュニティが醸成していくことなどが必要であり、活動に携わるスタッフや大人たちの絶えざる努力や考察があるのです。私達スタッフは、子ども達に対して、賞罰を与えないこと、困ったときに親切にすることを約束し、子ども自身が育とう、学ぼうとする力を最大限見守っています。

すべての子ども達が楽しく、ありのままに育つことのできる教育機会を実現するために! 子ども達にとって必要な教育とは、個人の人格形成を軸とし、社会の一員として自分にどんなことができるか、何に貢献できるか、どのような形でコミットしていくかといったを見据えた、学習者主体の自律的で対話的な学びだと私達は考えています。すべての子ども達がいかなる理由があろうとも教育の場から切り捨てられることなく、自分の学びを実現し、自分らしくありのままに育つことのできる教育機会が得られる社会の実現を目指します。

活動内容の詳細、実績について

| 2020年 民間支援団体として、フリースクール「まなびスペースCOCOCARA」開催 2021年 5月にNPO法人化COCO.NET設立 同年5月、千葉市に学舎開校 ◇2021年度活動実績 千葉市、茂原市、山武市、佐倉市、木更津市といった市内外からの通学者 在籍者数(未就学児・就学児童生徒合わせ)23名 年間延べ参加人数 917人 ◇2022年度 千葉市内、茂原市、佐倉市、市原市からの市内外からの通学者 在籍者数(小中学生合わせて) 20 名 年間延べ参加人数 1138 人 ◇2023年度 プログラム詳細 ・算数(週2回)、国語(月1〜2回)、理科実験教室、防災教室(外部講師) ・キャンプ場での活動(月1回)別NPO法人とのフリースクールイベント ・季節アート教室の手仕事(保護者協力) ・アート教室 ・なぞなぞ大会 ・企業とのコラボ授業 お金の授業、AR/VR体験授業 ・畑(地域の方との交流体験) ・いのちの授業 ブーちゃんプロジェクト ・夏合宿 ・遠足 ・発表会 ◇2024年度活動実績 千葉市、茂原市、佐倉市からの市内外からの通学者 在籍者数(小中合わせて)計20名 年間延べ参加児童生徒数 671人 千葉県「フリースクール等に関するモデル事業」採択団体となる。 ・千葉大学名誉教授による国語教育の実施 ・不登校支援パイオニア講師による算数授業の実施 ・異年齢同時異学習という新たな学習スタイルの確立 ・算数個別学習システムの構築を手掛ける メディア出演/取材等 2023年5月 NHKテレビ番組 『君の声が聴きたい』 2023年8月 愛媛テレビ『学校、行かないとダメですか』 2024年1月 NHK番組 NHKスペシャル『"学校"のみらい 不登校30万人から考える』取材放映 2024年 2月 ラジオでNスぺ “学校”のみらい~子どもたちが願う学びとは?~ 第一部 教育現場で何が起きているのか 取材放送 NHKオンライン記事「不登校から始まる学びとは」掲載 2024年 5月 ポッドキャスト番組 NPO法人まちづくりエージェント SIDE BEACH CITY. 代表出演 2024年 7月 千葉県「フリースクール等に関するモデル事業」採択団体となる 2025年 5月 びーんずネット豆マメ通信 記事掲 助成金取得実績 2021年 パルシステム千葉 コミュニティ活動基金 2022年 パルシステム千葉 コミュニティ活動基金 2021年 千葉市フリースクール等民間施設事業費補助金 2022年 千葉市フリースクール等民間施設事業費補助金 2023年 千葉市フリースクール等民間施設事業費補助金 2024年 千葉県「フリースクール等に関するモデル事業」採択団体 2025年 千葉市フリースクール等民間施設事業費補助金 |

寄付金の使い道について

①学習のための教材、教具、講師への謝礼 子どもが学校に行けなくなると、学用品、教材、学習に必要な教具、先生の手配をすべてを家庭負担でまかなわなければならなくなります。義務教育段階にある子ども達の中に、教育にアクセスできる子どもとそうでない子どもが生まれてしまわないよう、学習にかかる経費にご寄付を使わせていただきます。

②学習環境の整備 子ども達にとって最低限の学習環境がまだ整備しきれていません。ICTを導入するためのパソコン機器やタブレット、個人向けの机、夏場をしのぐためのエアコン等といった環境整備費としてご寄付を使わせていただきます。

③子ども達が企画するプロジェクト、企画、イベント等への経費 子ども達が自分達で立案したり、計画するといった経験は、知識を得るだけの個別的な学習だけでなく、誰かとともに対話し、協力し、調整し、協働的な学びを得るために欠くことのできない重要な活動となります。人とともに生きる経験は、自律的な自己形成へとつながることになり、社会にコミットしていくことのできる力を育みます。キャンプ、発表会、遠足といった子ども達自らが企画したプロジェクトを遂行するための資金としてご寄付を使わせていただきます。

④奨学金制度の整備 フリースクールの学費は家庭負担となります。経済的理由からフリースクールを断念する家庭、通わせているけれど学費の支払いに困窮する家庭があります。学校でも、学校以外でも、自分に合った育ちをしていいんだよと言ってあげたくても、実際には金銭面での理由からフリースクールという選択をあきらめざるを得ない状況にある子ども達がたくさんいます。そうした家庭に対して、子どもが安心してフリースクールに在籍できるよう奨学金制度を作りたいのです。