Commjukについて

コミュークは難病や持病のある方々に寄り添う団体です。

代表自身が指定難病による手術、闘病経験者で2020年に発足、2024年10月にサービスを開始しました。

主にInstaram,Xから発信しています。

Commjukが見つめているもの

わたしは2018年に難病であるクッシング病と診断されました。脳下垂体にできた腫瘍を切除する手術をうけ、術後は療養のため動けず、数年間は不安でいっぱいの生活を送っていました。

ドライブや旅行が大好きだった私ですが、療養期間中は『外出先で何かあったらどうしよう、、』と引きこもりがちに...。

昨今は以前と比べて社会の理解は広がり、サポートの仕組みは整ってきているように思われますが、当事者にしか分からないレベルで手の届いていない部分がまだまだあります。難病患者でも「安心して生活できる環境」が保障されるべきです。

そこで、難病患者でも気兼ねなく出掛けたり、仕事のため出社したり、社会から切り離されることなく暮らせるためのサービスをつくりたいと考え、すでに東京都から発行されているヘルプマークに着目しました。

赤字に白でハートと十字がデザインされたヘルプマーク。

どこかで一度は目にしたことがあると思います。

ヘルプマークを携帯していることで『内部疾患がある』ことはなんとなく周囲に伝わるのですが、『具体的にどんな疾患があり、どんな状況になりうるのか』はヘルプマークをつけているだけでは分かりません。

以下は難病である方々へ、ヘルプマークに感じている課題についてのヒアリングを実施した結果の抜粋です。

①目立つので気が引けてしまい、携帯しない人もいる。

そもそも周囲に内部疾患があることを伝えるべき人が携帯するツールであるにも関わらず、心無い人からの辛辣なコメントや攻撃を恐れて携帯していない声が多々寄せられました。

②ヘルプマーク単体では大事なことが伝わらない

『ヘルプマークをつけているだけでは疾患名、かかりつけ医、お薬情報などが伝えることができないので補完的にヘルプマークと一緒にケースを身につけ、その中に情報を入れておくなどの工夫が必要だが情報は頻繁に変わるので更新作業が面倒』といった意見が多かったです。

③付属のシールは耐久性に欠け、プライバシーも気になる

ヘルプマークに貼り付けるための書き込み用シールがあります。けれど、素材が紙なので水濡れや汚れに弱いです。また、シールに書き込んだデリケートな情報がまわりに丸見えになってしまうので書くのも億劫ということで実際にシールを貼っている人はほとんどいないようです。

とてもいいプロダクトなのにあと少し、足りない。。

その小さな引っ掛かりと後述する自身の救急車搬送事例が決定的なものとなり、mioQRはうまれました。

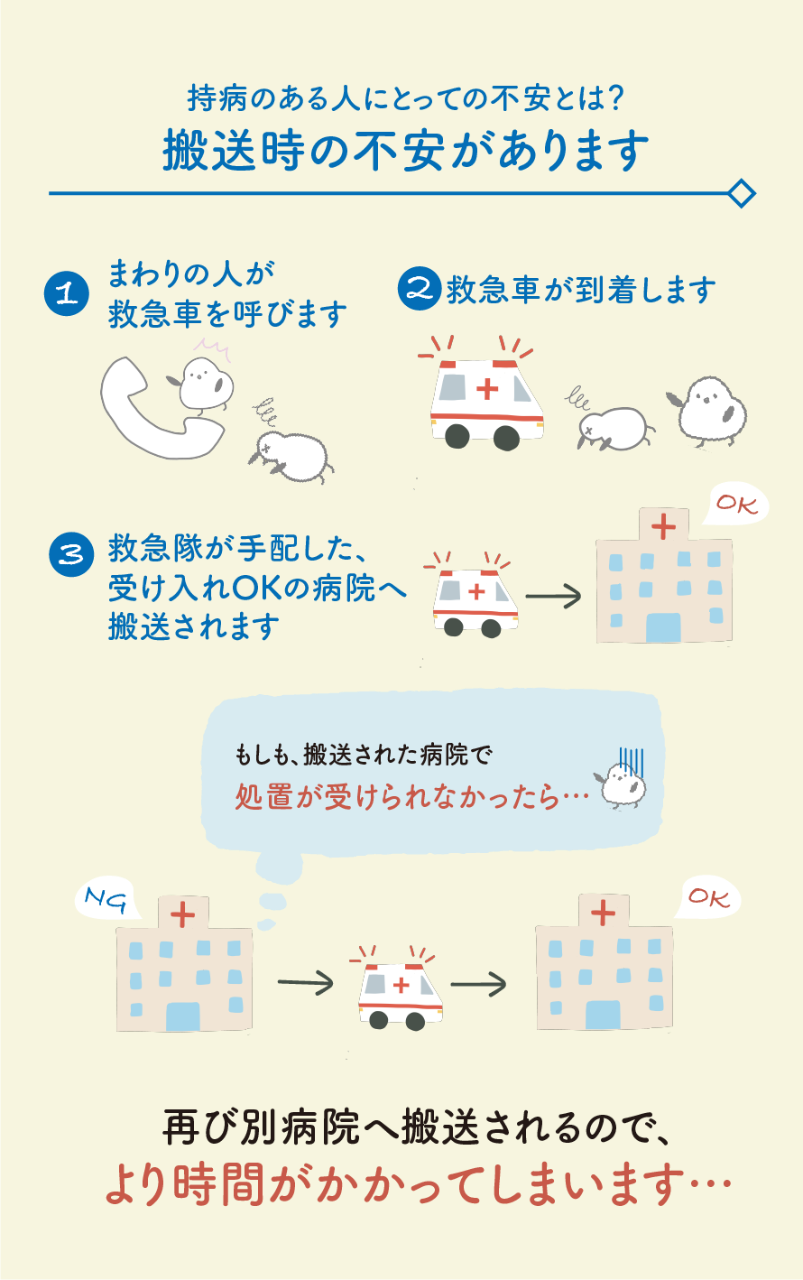

緊急時に起こりうること

①外出先などで難病患者の具合が悪くなり、倒れてしまう

②周りの人々が気づき119番へ連絡、救急車を呼ぶ

③救急車が到着、本人情報の確認後に適切な医療機関へ搬送される

この際求められるのは患者が必要としている医療を受けられる適切な医療機関への搬送ですが、

<どんな持病があって>

<どんな発作が起きている可能性があって>

<どこがかかりつけ病院なのか>

等の情報がないと最寄りの受入可能な病院に搬送されることになります。

ヘルプマークや保険証には持病の情報記載がないため、救急隊にも搬送先の病院にも持病があることや特殊な処置が必要なことは伝わりません。

持病があり、限られた病院でしか対応ができないのに、そもそも該当の診療科がない病院に搬送され、最悪な事態が起きてしまうことさえあるのです。

わたしが実際に救急車を呼んだときのことです。

初めてのことに混乱、恐怖、呼吸困難、意識混濁でパニックでした。

救急車の中で既往歴などいろいろと聞かれたのですが、そのとき唯一わたしにできたことは指定難病受給者症を差し出すことだけで、冷静に自分の病気や症状を伝えられる状態ではなく、救急隊が必要としている情報を伝える余裕は全くありませんでした。

もし、救急隊にその時もっと的確に病状が伝えられていたら…

救急隊の方々が必要としている情報を伝えることができていれば…

それはかかりつけ病院へのスムーズな搬送に繋がりますし、患者の生存率にも直結します。

ただ、これって健康であっても誰にでも起こりうることだと思うんです。

特に難病などの持病がある方々に、わたしと同じ経験はしてほしくない。

もしものための備えのひとつとして、この状況を回避できるサービスを作ることにしました。

mioQRを持ち歩くことで救急搬送時に「伝えたいのに伝えられない」という歯痒い思いをする必要がなくなります。

mioQRとmioCardについて

わたしたちが、今ある社会資源をもっと有効活用するためにご提案したいのは『外出先と自宅、両方で安心できる』サービスです。

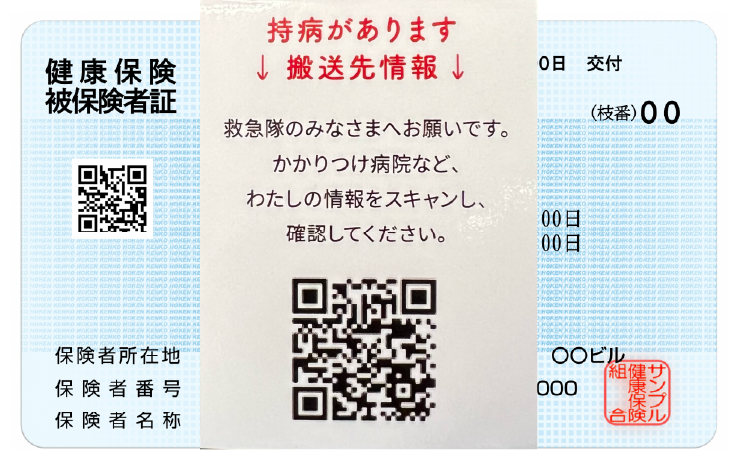

①mioQR

個人ごとの情報が登録されたWebページをもとにQRコードが作成されます。そのQRコードが印字されたスリーブ状のmioQRを身分証にセットしておくことで、緊急時に身分を確認するためにまず探す財布の中で見つけてもらいやすい形状になっています。

駆けつけた救急隊がmioQRを発見し、QRコードを読み取ることで事前に登録しておいた持病や、かかりつけ病院、お薬などの情報をまとめて参照することができます。

紙製のものと異なり、多くの情報を記載できる上に、いつでも情報の書き換えが可能です。

また、本人に意識がない場合は端末のロック解除さえ難しいため、アプリを使っての情報参照はリスクがあると考え、アプリではなく即座にアクセスできるシステムにしました。

mioQRは主に外出時の安心をお届けします。

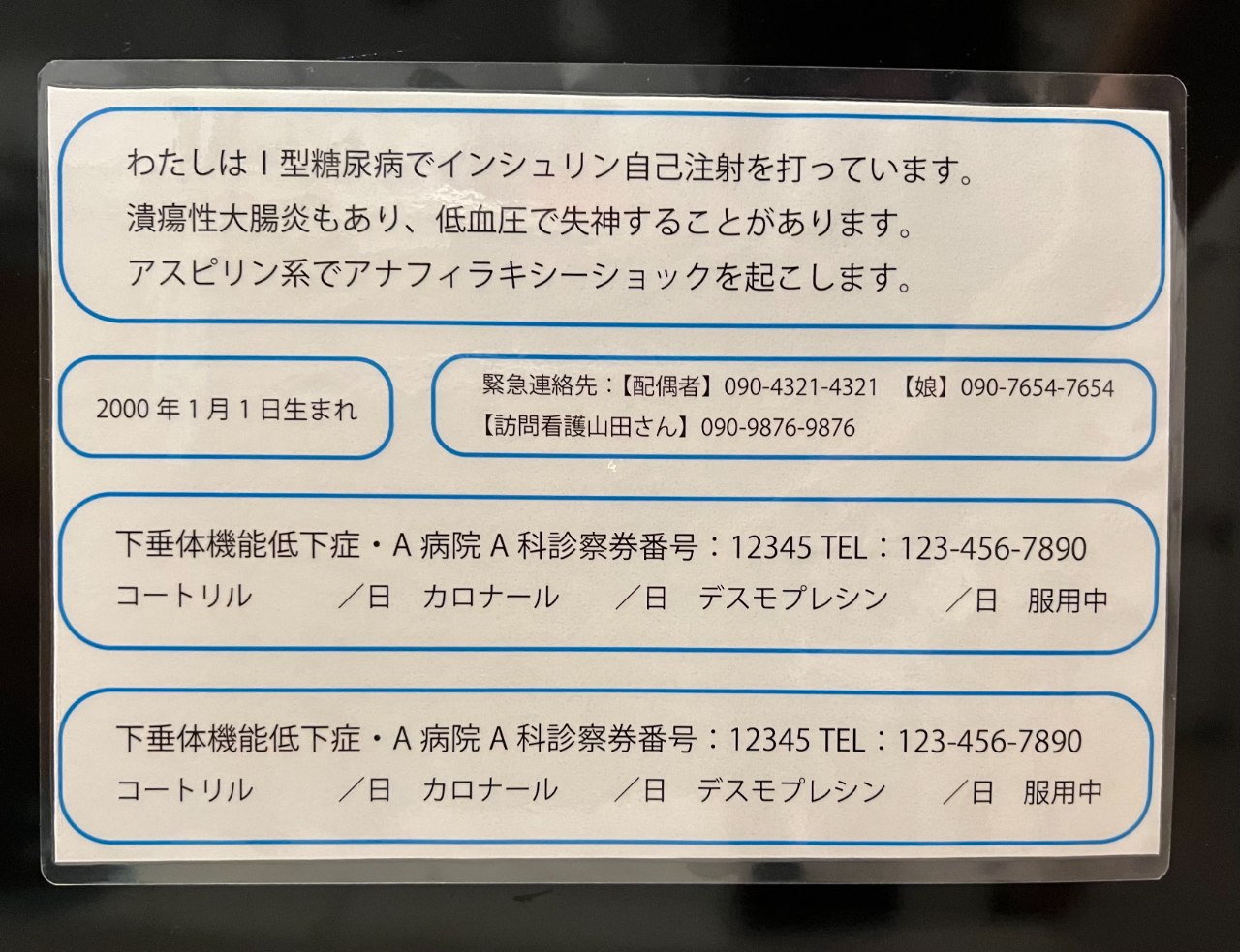

②mioCard

mioQRにご登録いただいた情報を元にA4サイズに印刷、ラミネートしたものをオプションでご用意しています。

mioQRとは異なりご自宅での使用を想定しているため、mioQRには書くことを推奨していない個人情報やお薬の服用量の詳細なども表記しておくことが可能です。

このmioCardを玄関のドアや冷蔵庫に貼っておくことで、お一人で在宅時に救急車が駆けつけた際も情報が見つけてもらいやすいため安心です。

これらのmioQRやmioCardを生活に取り入れていただくことで、ご本人はもちろん、ご家族、ご友人、主治医、職場の同僚の方々、大家さん…みんなにとって安心をお届けすることが可能になります。

また、”発作が起きてしまったら…”と心配で外出ができなくなっていた方、社会と関わることを諦めてきた方々のカチコチに固まった心と背中をそっとあたため、新たな一歩を踏み出すお手伝いができたらそれ以上に嬉しいことはありません。

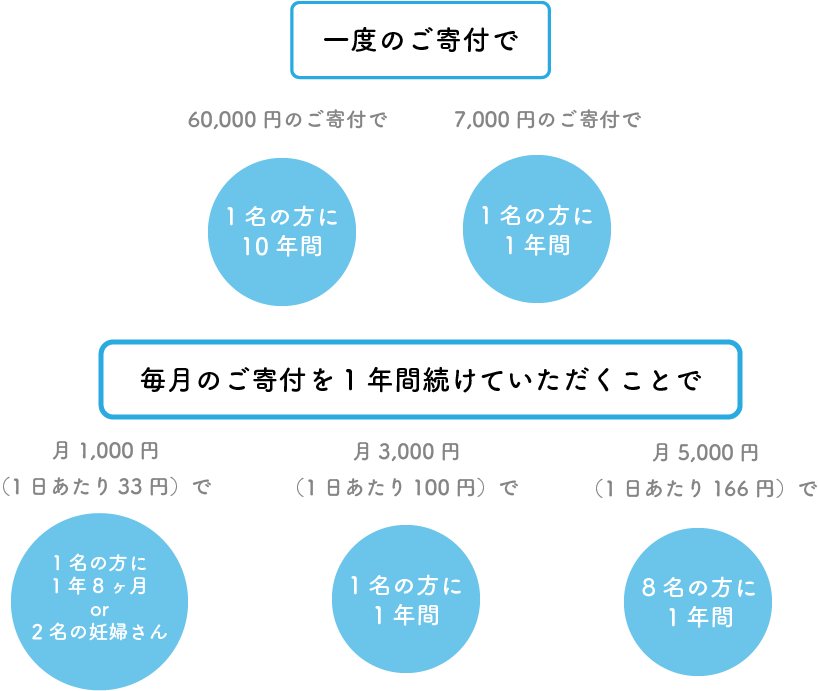

ご寄付の使い道

みなさまからのご支援は主に事業の運営に利用させていただきます。

例)mioQRやmioCardの作製費、送料、印刷代、サーバー維持費

代表者メッセージ

わたしが稀有な病気のおかげでで出会えた人、気づけたことは多いです。

同時に失ったものもたくさんあります。

今でも思い出したら泣きそうなくらい苦しかったし、難病には「完治」がないので、一生頭のどこかに不安を抱えて生きていかないといけません。

一方で、とても難しい手術だったにも関わらず、今こうして普通の生活を送れて、生かされているのにはきっと何か意味があるのでしょう。

このサービスを一人でも多くの方に提供することで「難病」という診断を受けた方々の不安を少しでも軽く、こころの痛みを最小限にすることが私の使命なのかな、と思っています。

目に見えない疾患を抱えながら、マイノリティとされているわたしたちの存在を少しでも知っていただくため、そして難病患者のみなさんの居場所を安心できるものとするため、継続的な支援をどうぞよろしくお願いいたします。