大ナゴヤ大学の紹介

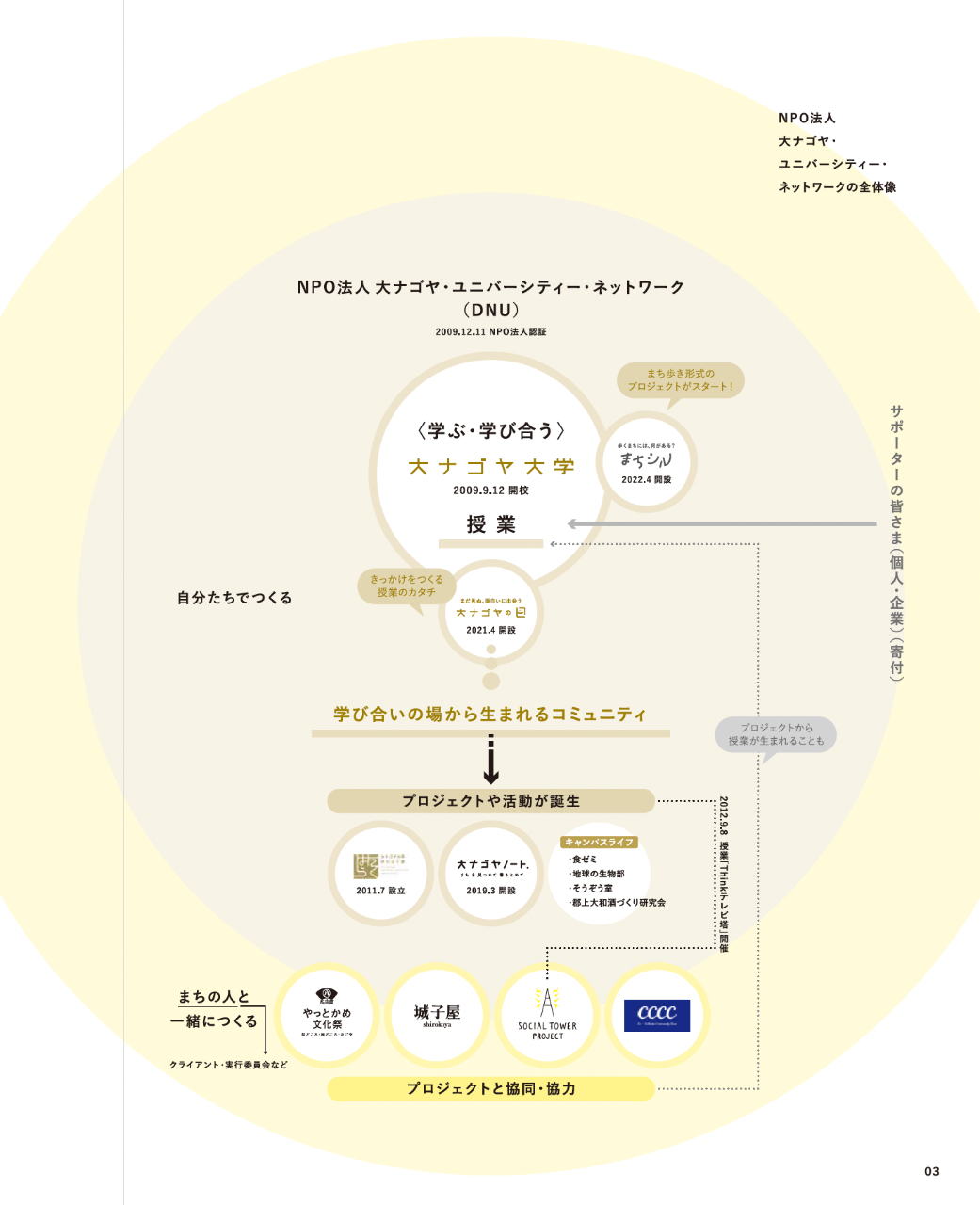

大ナゴヤ大学は、2009年9月に開校し名古屋を中心に「授業」とよばれる「学ぶ・学び合う場」をつくってきました。その数は、600コマ以上。

開校当初は、単に知識を得るのではなく、参加者が「なにかに気づける、知らないことに出会える“きっかけ”の場」を目指し、幅広いテーマを扱うとともに、誰もが気軽に参加できるよう無料で授業を開催してきました。

その後、授業を有料化して運営費を賄ってきた時期もありました。運営メンバーの入れ替わりもある中で、「無料、有料、どっちが良い?」という議論もたびたび行われてきたのです。

2017年頃、「無料か?有料か?」という金銭面の二択ではなく、「大ナゴヤ大学は、そもそも何のために活動をするのか?」を問い直すタイミングがやってきました。なにを大切にしていくのかが言語化されておらず、メンバーの入れ替わりに合わせて組織の価値観を上手く引き継げていなかった…。そこで、私たちが「授業」と呼ぶ「学ぶ・学び合う場」をつくる目的を整理し直しました。

「自分が受けたい授業をつくる」。こうした言葉は授業をつくる人たちに浸透しながら、個々人の目的を超えた、組織として目指すものが明確にできていなかった。そこで、改めてこれまでの授業を振り返ってみると、目的ごとにいくつかの分類ができそうだと気づきました。

まず、開校当初の「なにかに気づける、知らないことに出会える“きっかけ”の場」を目指す方向性は、私たちの大切な価値観として、新しいメンバーにも一貫して共有されてきました。そこで、「まだ見ぬ、面白いに出会う」というキャッチフレーズのもと、毎月第2土曜日を「大ナゴヤの日」と名づけ、開校時同様に無料で授業を開催することに。“きっかけ”を生む授業を変わらずつくり続けています。

「大ナゴヤの日」ができたように、この数年、多種多彩な授業を目的ごとにまとめ直す流れができています。2022年には、まち歩きを通じて「まちを知る楽しさ」を体感する「まちシル」(有料)がスタート。この他、名古屋城をまちに暮らす人たちの学びの場とする「城子屋」(業務委託 主催:名古屋市)の企画・運営もしています。

みんなでつくる「大ナゴヤの日」

2021年4月から「まだ見ぬ、面白いに出会う」をキーワードに、毎月第2土曜日開催、参加費無料のさまざまな授業を企画してきました。多様なテーマを扱うことで偶然の出会いを生み、授業を通して学びの面白さと出会える場を目指します。

大ナゴヤの日の授業は、たくさんのボランティアスタッフと一緒に運営しています。授業をよりよくするための振り返りを毎月行うなど学び合いの場づくりを通じ、自分の思いを言葉にする機会も多く、“ありたい”自分に気づけるコミュニティにもなっています。

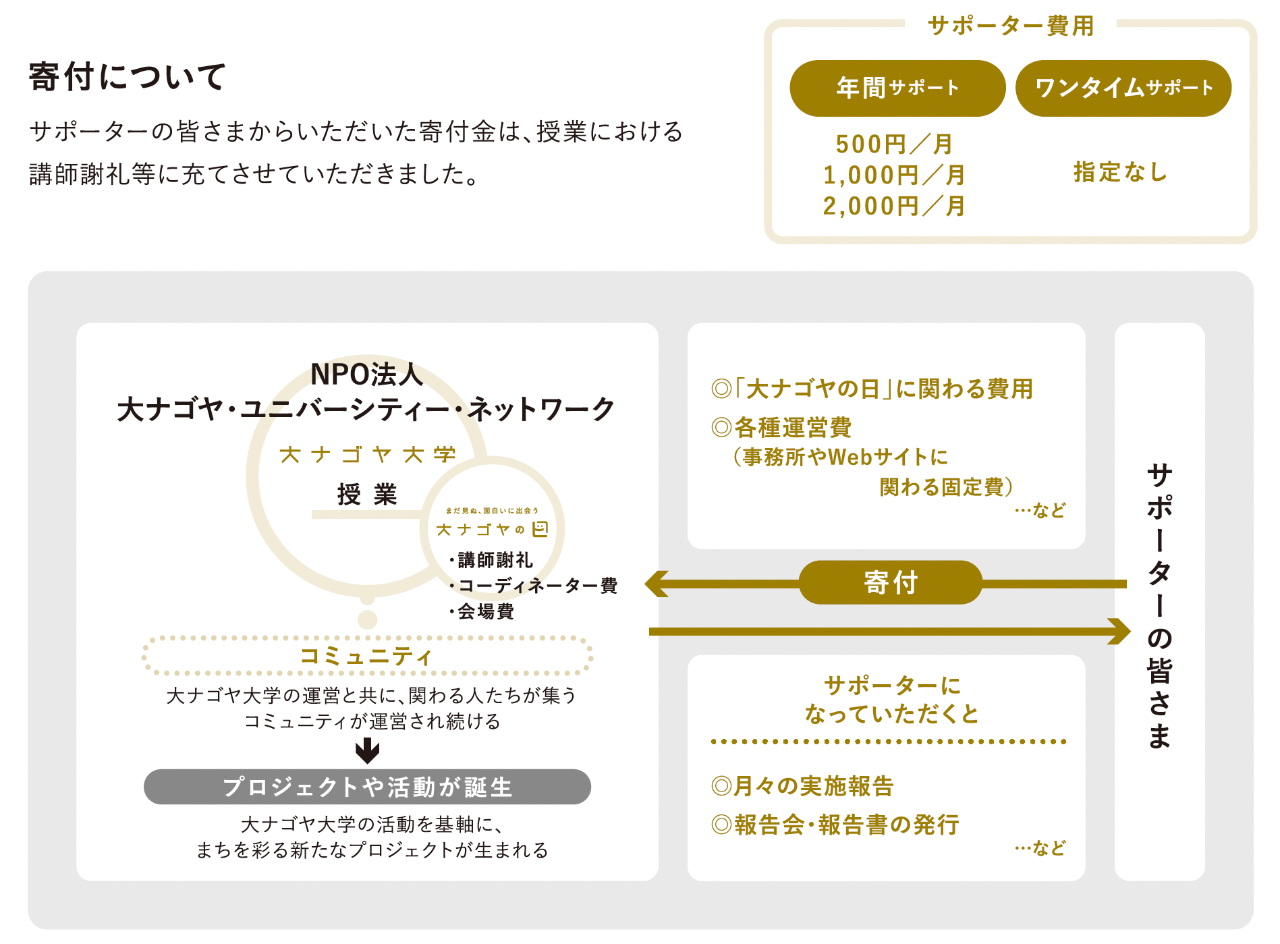

寄付金の使い道について

いただいた寄付金は、大ナゴヤの日の運営費(授業コーディネート費、会場費、講師謝礼など)と、大ナゴヤ大学の運営費(スタッフ人件費、webサイト運営費、通信費、事務所家賃など)として活用させていただきます。

「あなたがいれば、まちが変わる」。

これは、特定非営利活動法人 大ナゴヤ・ユニバーシティー・ネットワークの理念として掲げている言葉です。

あなたがこのまちの主役です。

「何をやるか」よりも「誰とやるか」を大切に。

ひとりの思いを大切に、これからも場をつくり続けていきます。