明誠学院高校の総合的な探究の時間にて「問いの発表会」を実施しました!

事前ワーク

ねらい

高校生は個人で探究学習を進めます。自分の進路に関する興味関心をテーマに、問いを設定し、探究を進めていくのですが、この問いの設定が難しい。1年生のうちは、よい問いを生成するトレーニングに時間を使います。

その問いは、誰かから与えられたものではなく、自分が生み出した問いであることが理想。来週行う「問いの発表会」に向けて、事前ワークでは、これまで考えてきた問いの分解と再構成を行い、「自分なりの問い」に昇華します。

概要

対象:明誠学院高校1年生

会場:明誠学院高校

時間:約1コマ分

企画運営:NPO法人だっぴ

進め方

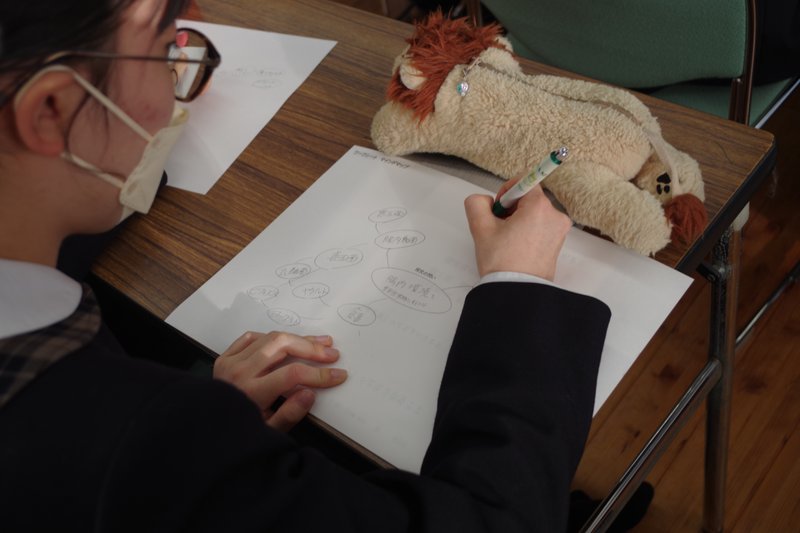

①マインドマップ

マインドマップで自分の問いを分解します。中心に自分の問いを書き、そこから関連するキーワードをどんどん付け足していきます。連想や因数分解をしていくイメージで、自分の思考を見える化します。

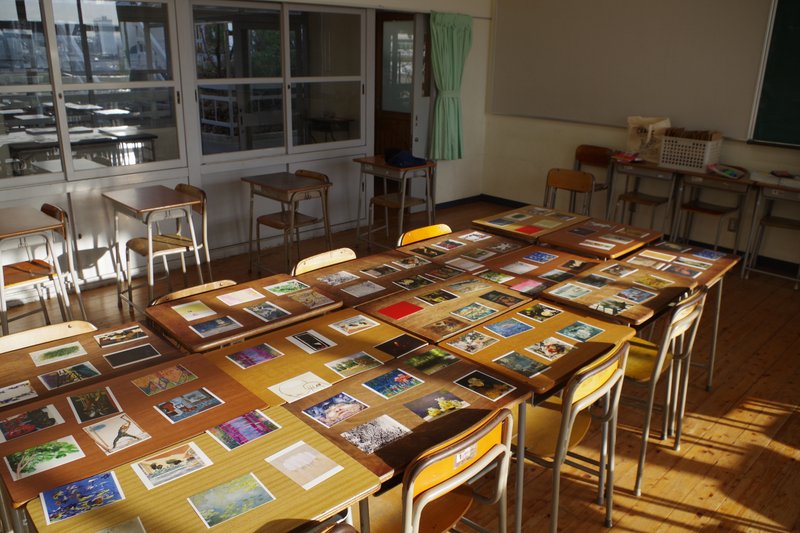

②ポストカード創作

このワークでは大原美術館さんのポストカードを活用します。約50種類の中から、直感的に自分の問いと近いと感じたポストカードを1枚選びます。

選んだポストカードの裏面(白紙)に、自分の問いを書きます。このとき、問いの一文だけでなく、自分のマインドマップに書かれているキーワードなどが表されていて、自分の問いとして表現されていることを目指します。

ワークの意図

問いをつくることが難しい所以の1つは、問いの中に自分が介在していないと感じることだと思っています。そこで、問いに自分を介在させるため、マインドマップで自分からの目線で見える世界を見える化していきました。例えば、同じ「ファッション」という言葉でも、そこから分解されるキーワードはAさんとBさんで異なっていて、ここに自己を見つけることができます。

また、その自己をいきなり言語で表現することは難しく、まずはアナロジー思考から始める足場かけとしてポストカードを活用しました。目で見て直感的に自分の問いと似ているものを選ぶことで、自己のイメージのご近所さんを見つけます。

最後に、ポストカードを創作(≒作品づくり)によって、脳内にあった無形の問いが、有形の作品として物質化するので、その手触り感から当事者性が生まれるのではないか、という仮説で実施しました。

高校生の様子

まず、真剣にかつ楽しそうに悩みながら、自分の問いに合ったポストカードを選んでいる姿が印象的でした。その後のポストカード創作も、みんな思い思いの表現をしていました。

「なぜそのポストカードを選んだのか?」という問いに対して、「絵の●●の部分が○○に見えたから」など、自分の見方で選べている高校生が多くいました。

全体的に前のめりな姿勢で取り組んでいて、それを見た先生も「予想以上に生徒たちが活き活きと取り組んでいて来週の発表が楽しみだ」と言っていました。

問いの発表会

ねらい

高校生たちが錬成した自分なりの問いは、まだ自分からの目線のみです。この発表会で、発表やアドバイザーの社会人との対話を通して、自分の問いが他者からはどう捉えられるかを知り、問いの可能性を発散、あるいは焦点化していきます。

また、発表や対話という行為を通して、自己効力感を高め、これから進んでいく探究活動へのモチベーションを高めます。ちなみに、どちらかというと学術研究の志向が近い本探究活動ですが、アドバイザーの方は、対象の高校生の問いに対して、必ずしも専門性を持ちません。

概要

対象:明誠学院高校1年生

会場:明誠学院高校

時間:約3コマ分

企画運営:NPO法人だっぴ

進め方

①問いの発表

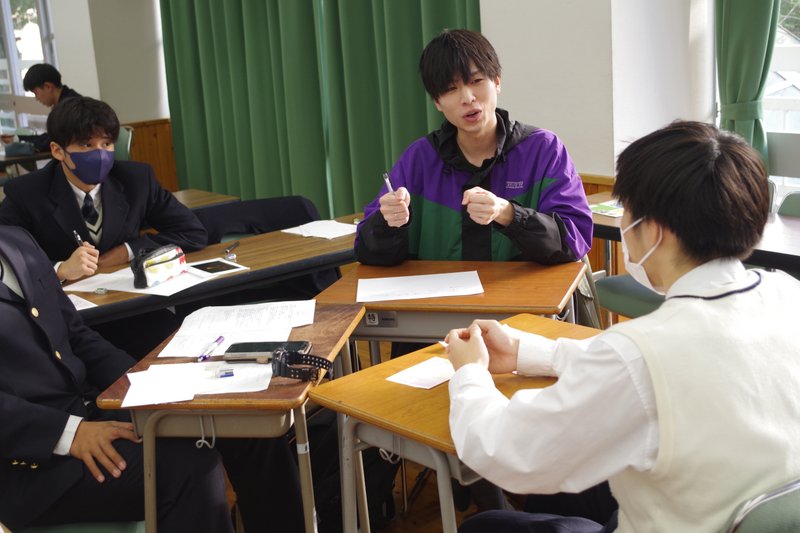

8グループに分かれてワークを行います。フィッシュボウルのような形態で、発表者・アドバイザー・進行者の3者が内円、聴衆が外円に座ります。

問いを発表→アドバイザーとの対話→聴衆からのコメントカードを読んでコメント返しという手順を人数分繰り返します。

②問いのブラッシュアップ

発表してみて、あるいはアドバイザーから問われることで、進み始める思考もあります。今思っていることを生煮えの状態でよいので、アウトプットしてみます。

内円に1人目発表者・2人目発表者・アドバイザーが座ります。生徒の現在の思考のアウトプットを起点に数分タームで対話し、3人目・4人目と入れ替えていきます。その後、ワークシートに今の自分の思考を整理していきます。

ワークの意図

問いの発表においては、①自分の探究に対するモチベーションを高める(自身をもつことも含む)ことと、②自分の問いがもつ可能性の拡散や焦点化が進むことの2点が大きな目標でした。

従って、専門知に触れなくてもいいという設計で、多少はアドバイザーの専門性でグルーピングはしたものの、そこが重要ということではなかったです。むしろ①を達成するの高校生とのやりとりができるという視点でアサインさせてもらいました。

また、アドバイザーという存在はその立場を規定してしまい、高校生との相互作用が生まれにくいこともあるので、講評する立場ではなく対話相手として存在できるように内円の環境をつくりました。

高校生の様子

高校生の感想をいくつかピックアップします。モチベーションを高めることと、自分の問いがもつ可能性の拡散や焦点化が進むことに寄与できたと思います。

自分の進化した問いが完成できた

発表したことのアドバイスをたくさんいただけて良かったなと思ったし、これからの探究にも取り入れていこうと思いました。

自分の問いをより深めることが出来ました。8組と9組の仲も深めることができ、ディスカッションもとても楽しかったです。

緊張したけど話してみると楽しかった。気づきが多くてとても勉強になった。

ゲストさんの相づちや手の動き、そしてずっと笑顔なのを見て話を聞く姿からも人柄の良さを感じた。発表をするなかで内容の足りない部分深められる部分を発見することができた。

実践後記

内円の瞬間最大風速と、外円での学習

人数が多く、個人探究である場合、生徒1人が主役になる場面が必然的に少なくなるので、(最低限の回数は確保しつつ)その場面の瞬間最大風速が最大化されるよう取り計らいました。周りの人に見られながら、自分のことを伝えるのはとても勇気がいることだと思います。だからこそ、そのベットした勇気に見合うリターンとして内円の席をつくりました。この席では、アドバイザーと蜜に対話でき、発表タームにおいては他の生徒からのコメントももらえる。それは自己効力感や自己有用感に大きく関わる経験だと思います。

一方で、主役以外の外円の聴衆はある種のモブ的ロールのように思えるのですが、ここでできる学びの個別化は、「どの役割をもってその場に存在するかを選ぶ」という学び方や態度の選択が今回の限界でした。内円の話を自分に関連することと捉えて聞く生徒もいれば、自分のワークシートを進める生徒もいる。後半の問いのブラッシュアップの時間については、この選択をルールとして設けました。

アドバイザーのお一人から「外円で聞いていたことに影響を受けて、最後のブラッシュアップのときに視点が広がっていたので、生徒さんたちに合っていた場のつくり方だったのではないか」というフィードバックもあったので、少しホッしました。

自分なりの問い、自分だけの体験

様々な探究学習の現場に関わらせてもらうなかで、やらされている探究や発表だけ上手い探究に出会うこともあります。しかしそれは、フェーズ・状態の問題であり、足場かけやきっかけ1つでブレイクスルーしていく高校生にもたくさん出会いました。

大切な要因の1つは、やはり自分事化なのです。でも、自分の探究だけど、自分のものとして捉えることがなかなか難しい。商品開発やサービスを提供してみて、すなわち実践して初めて自分の探究なんだと認識できるケースが少なくないはずです。

この点において、「問い」というまだ具体的に何も生み出されていない状態でも、ポストカードを使ってオブジェクトを創造することで、手触り感をもって問いと自分との関係性を認識することができたのではないと(まだ希望的観測も含めてですが)考えています。

さらにその自分の問いを媒介として、他者との相互作用が生まれ、問い自体も他者の視点が織り交ざって変質していく。この非線形のプロセスは他の何物にも代えがたい、自分だけの体験であると言えます。その喜びや好奇心を持ちながら、社会の中で何かを生み出していく探究活動に今後つながっていければと思います。