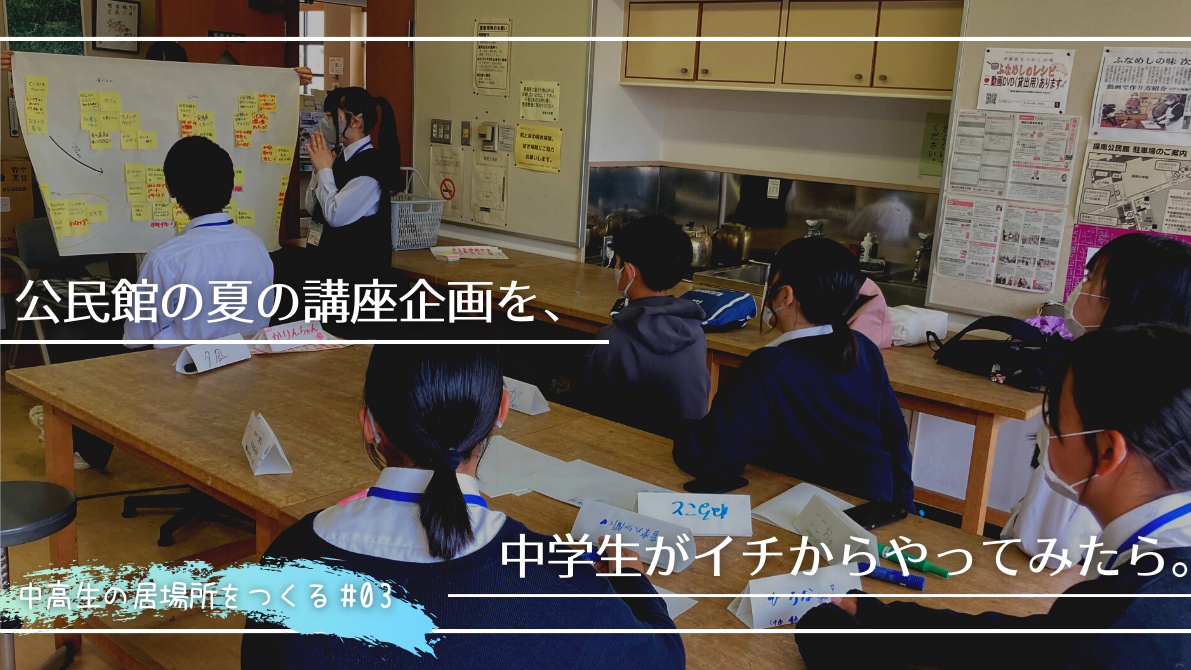

2023年7月29日(土)、岡山市立操南公民館にて「小夏(こなつ)フェスティバル」が開催されました!このイベントは操南中学校から有志で集まった中学生が企画運営したものです。

プロジェクトの実行体制

本プロジェクトは、操南公民館が中高生に開かれた公民館を目指す過程で、中学生の力を公民館で発揮してもらうべく、毎年夏休みに行っている小学生向けの講座の時間を中学生に企画から実行までお任せしたものです。中学生実行委員の伴走を操南公民館さんが担当し、さらにその全体サポートをNPO法人だっぴが行いました。

準備の様子

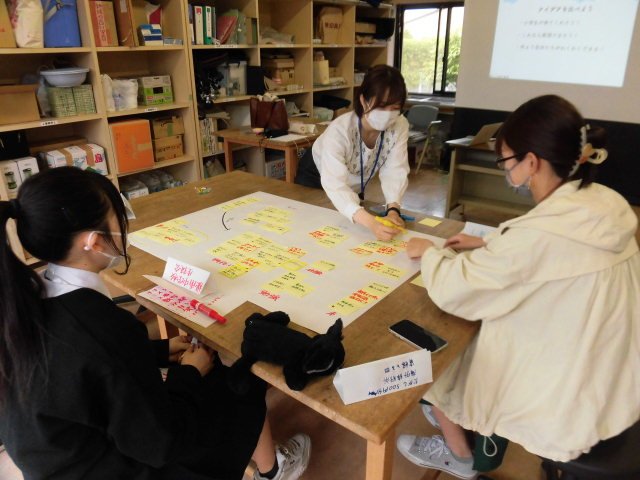

スタートは一人の中学生から

5月初旬、中学校を通してメンバー募集を行い、自ら手を挙げてくれたのは3名の生徒達でした。しかし、修学旅行や部活などの事情で、初回のキックオフミーティングに参加したのはその内の1名。中学生Aさん、公民館職員、様子を見に来てくださった中学校の先生、そしてだっぴのスタッフでのスタートとなりました。

中学生の参加が一人だけ…これは雲行きが怪しいのではなかろうか…、という大人達の不安を吹き飛ばしてくれたのは、Aさんのエネルギーでした。

企画の案出しをしていると、次から次へとAさんからのアイデアが出てきます。「これと組み合わせたら面白そう」「来てくれた小学生に何かお土産があるといいよね」と大人も混ざりながら話し合い、「夏祭りを開いて縁日のようにお店をしたい」と最終決定。

「仲間を集めないと何もできない!」とAさんの声掛けによって、さらに5人の中学生が企画メンバーとして駆けつけてくれることになりました。

中学生企画チーム誕生

当初から参加志望だった2名の生徒も合流し、合計8名の中学生企画チームに。初回のキックオフを除き、予定している準備日は3日間。途中から参加したメンバーにも初めの構想を伝えながら、具体的な内容を相談して決めていきました。

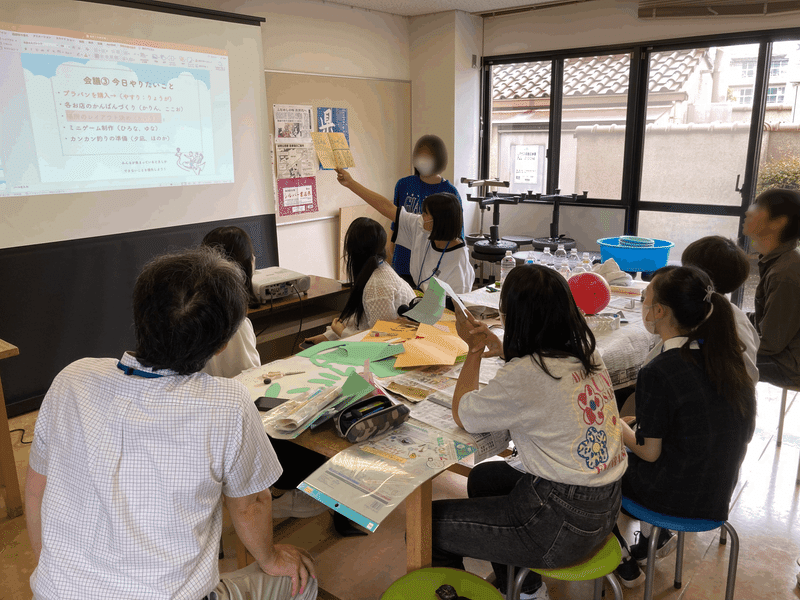

最終的には、

- プラバン作り

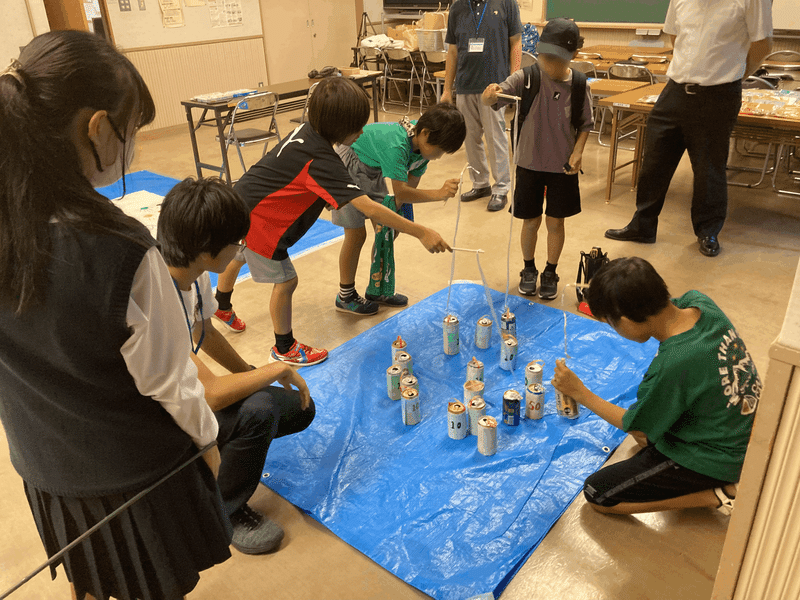

- カンカン釣りゲーム

- オリジナルうちわ作り

- ミニゲームコーナー

- みんなで手形アート

これらのお店を出店して回ってもらい、最後は全員でビンゴ大会をして終わるという合計2時間の企画となりました。

「段ボールがないとミニゲームが作れない!」

「今から取ってくる!行ってきます!」

「どうやって小学生呼ぼう?」

「自分が通っていた学童にも宣伝しに行こう」

「チラシがあったほうがよくない?」

「スマホで今から作っちゃえ!」

中学生たちの思い立った後の行動力は、流石のものでした。

企画の名前は「小さな夏の思い出にしてほしい」という思いから

中学生プロデュース『小夏(こなつ)フェスティバル』と命名されました。

大人は伴走≠先導

公民館やだっぴは、あくまでも中学生の伴走役です。とはいえ、段取りを組んだり、必要な物品をリストアップしたりとタスクは盛りだくさんで、中学生の準備の様子を見ているとあれこれ口を挟みたくなってしまうもの…。

「もう少し詳細に決めておいた方が…。」

「今のペースだと準備時間が足りなくならないだろうか。」

「あと〇〇も〇〇の準備も必要だ。」

と、つい色々と頭に浮かんできてしまいます。

しかし、今回の目的は中学生が企画から運営までを担うこと。

多少うまくいかないことがあっても、その経験と学びを持って帰ってほしいと思いながら、そっと口を閉じます。

大人にとっての成功は必ずしも中学生にとっての成功とイコールではないことを念頭に置き、必要なことは一緒に相談しながら準備をしていきました。

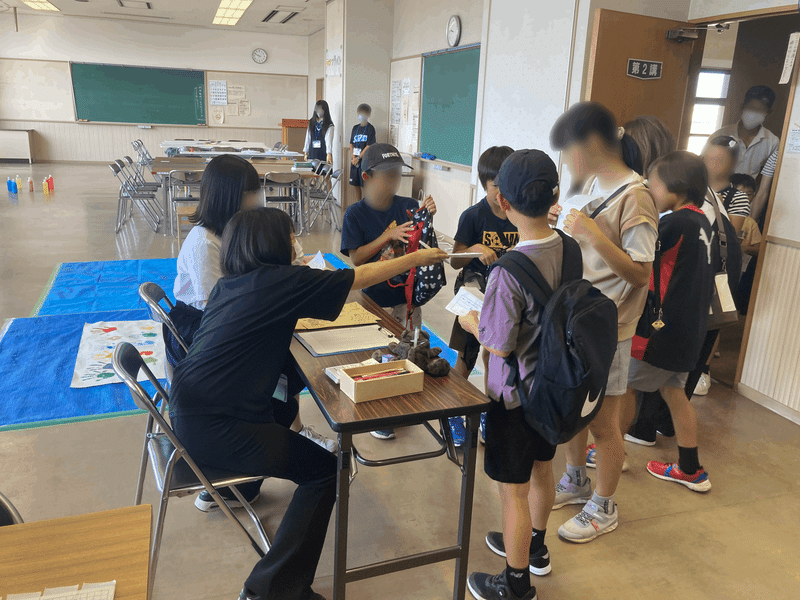

当日の様子

倍率2倍以上の人気企画に

予算と会場の関係上、小学生の定員は30名としていましたが、公民館へ申し込みをしてくれた人数はなんと68名!厳選なる抽選の結果で選ばれた30名の小学生の皆さんが公民館へ足を運んでくれました。

現場で気づき、行動すること

いざお客さんを前にして実際にやってみると、その場で考えて対応しなければならないことがたくさん起こります。

「会場の人数が多くて声が届かない」

「お店を回る人数が偏って椅子が足りない」

「こっちに人が足りないから手伝って!」

きっと、中学生の皆さんにとって想定していなかったこともたくさんあったと思います。準備段階では友達に合わせることの多かったメンバーも、この日は状況を見て考え、相談し、修正していくという行動もたくさん見られました。

カンカン釣りチームでは、より高い得点を目指してもらえるように得点板を作っていました。途中でアイデアを思いついたのが中学生Bさん。

「最高得点の人に賞状があるといいな」

と、最後のビンゴ大会が盛り上がる裏で紙とペンを手にし、賞状を手作りし始めました。作った賞状は、ビンゴ大会の後に中学生の手から授与されました。

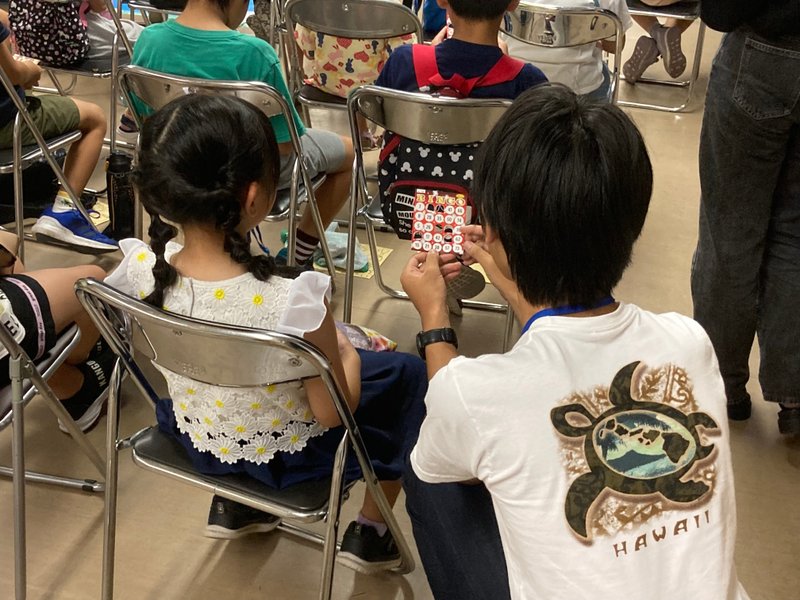

全員参加のビンゴ大会で会場が盛り上がる一方、ある女の子の様子に気づいたのは中学生Cさん。小学1年生で大きい数が分からなかったのか、困っていそうなところ横で教えてあげながらサポートしてくれました。

みんながそれぞれの役割を持ちながら少しずつ補完しあうことで、小学生たちに楽しんでもらえる時間を作り出すことができていたのかもしれません。

前半のお店コーナー、後半のビンゴ大会を無事に終えてプログラム終了。

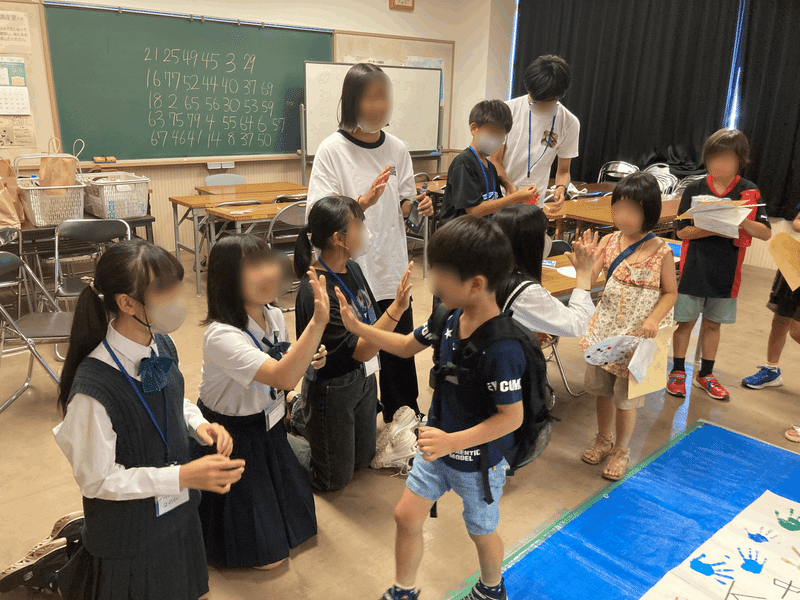

この頃には朝の緊張が嘘だったかのようにお互いに打ち解けていて、お見送りでは自然にハイタッチの列が生まれていました。

メンバーの中学生の言葉

大役を終えた中学生のプロジェクトメンバーはどんなことを感じていたのでしょうか。

自分よりも小さい子たちを楽しませるためにどうしたらよいか考える力が少しはついたかなと思います。自分が作ったものを喜んで遊んでくれることで自分も嬉しい気持ちになるし、今までボランティアをしたことがなかったからこのような経験をしたことでまたやりたいなと思った。

私は裏方など、後ろで支える事が得意な方だなと改めて思いました。ですが、自分から話しかけたりする事も苦手だけれど楽しいことに気がつくことが出来ました。

色々な人と関わる時に、気にかけることを変えないといけないということの難しさです。今回のお祭りは沢山の小学生の皆さんと関わりましたが、1人、1人、性格も、年齢も全部違って、関わる時に、大切にすることが違い、関わる時に少し大変さを感じました。1人、1人、しっかりと向き合い、一つ一つの関わりを大切にすることが大事だと学ぶことが出来ました。

なにかの企画、運営をすることはとても大変なことであることがわかった。また話をまとめて形にしてくことはすぐにはできないことだということもわかった。

自分の役割や得意分野を実感した一方で、何かを一から作っていく難しさも感じたようです。

中高生に開かれた公民館を目指して

公民館職員 青木さん

中学生プロデュース企画を実施しようと、企画の構想から本番まで担当された青木さん。

「大人が何かをしようとすると、アイデアが出てきてもなんだかんだと理由をつけて前になかなか進まない。アイデアを形に取り込んでいく力とスピードは中学生にしかないものだった。」

と準備の様子を振り返ります。

おしゃべりばかりしているように見えて、いつの間にか道具を作って完成させている子。

前に出てみんなを引っ張るタイプではないけれど、現実的な課題にあれこれ気づきどんどん解決していく子。

言葉にはしないけれど、行動でお互いを補い合う関係が自然と生まれているところが魅力的でした。

操南公民館として”中学生に何かを任せる企画”はこれが初の試みでしたが、これから中高生に開かれた公民館を目指していく上でのいいスタートになりました。

中学生側から地域に関わろうと思った時に、「公民館に行けば地域に関われるネタがある」と足を運んでもらえるような場所にしていきたい。

と話してくださいました。

何でも、中学校の夏休みの宿題では、地域に関わる活動をするという宿題もあるんだとか。今回は中学生に企画内容を考えてもらう段階からスタートしましたが、今度は「中学生がやりたい企画を公民館に持ち込む」というところから始まっていくのかもしれません。

おわりに

中学生のみなさんが企画を進めるかたわら、大人にはどんな役割が求められるだろうかと考えながら過ごした数日間でした。

公民館の役割としてまず大前提にあるのが「中学生への挑戦の場の提供」でした。今回の企画において、中学生の「やってみたい」という想いを実現できるフィールドがあり、それを支える大人がいる、そんな環境となったのが公民館でした。

そのフィールドで最大限に挑戦してもらう中で、子どもたちだけでは難しい身体的・心理的な安全の保証や、情報の交通整理などについては大人がサポートしていく必要があります。また、「楽しかった」だけで終わらないように各回の最後に振り返りの時間を設けるようにしました。

今回の企画は、中学生にとって公民館が「やってみたいことに挑戦できる場」になっていく第一歩となりました。私としても、このような貴重な時間に関わらせていただきとても嬉しく思います。