このプロジェクトは「Wings of Women powered by あすか製薬」の認定プロジェクトです。

「Wings of Women powered by あすか製薬」では、あすか製薬が広報・PRサポートを支援することで、社会課題の解決に取り組む市民団体の資金調達を応援します。あすか製薬は本プロジェクト等を通じて、ステークホルダーと協働しながら、持続可能な社会の実現に向けて地域社会の発展に貢献してまいります。

▼Wings of Women powered by あすか製薬特設サイト

https://congrant.com/jp/wingsofwomen/cf.html

▼あすか製薬ウェブサイト

https://www.aska-pharma.co.jp/

▼女性のための健康ラボMint⁺(あすか製薬運営サイト)

https://www.aska-pharma.co.jp/mint/line.html

活動・団体の紹介

私たちNPO法人エデュケーションエーキューブは、福岡県でオルタナティブスクール「スタディプレイス」を展開しています。

スタディプレイスは、子どもたちが“新しい時代”に、その子らしく“幸せに生きていく”ために、必要な“知識・スキル・マインドセット”を得る学びや体験を提供する、学校の代わりになる新しい学びの場です。経済的な背景に関係なく、すべての子どもたちが学べる独自の奨学制度もあります。

私たちは、経済的背景に関係なく、全ての子どもたちが自分らしく幸せに生きることができ、公正な教育環境が保証されている社会を目指しています。

「あきらめない学び」を九州全域へ

学校の門が、まるで越えられない壁のように感じられる子どもたちがいます。

朝になると体が動かない。教室に入れない。その背景には、一人ひとり異なる、複雑で繊細な理由があります。しかし、問題はそれだけではありません。経済的な事情から、フリースクールやオルタナティブスクールという「もう一つの学びの道」へ踏み出すことすらできない家庭が、九州には数多く存在するのです。

学びたい気持ちがあるのに、その機会に手が届かない。

私たちは、この断絶をなくしたいと強く願っています。福岡で、私たちは奨学制度という「架け橋」を築いてきました。今、あなたのご支援で、この架け橋を佐賀、長崎、大分へと広げ、九州に住むすべての子どもたちの未来を守りたいのです。

見過ごされる危機:子どもたちが直面する「二つの現実」

この問題の深刻さを理解するには、今、日本社会で同時に進行している二つの大きな課題に目を向ける必要があります。それは「教育の危機」と「経済的な困窮」という、二つの現実です。

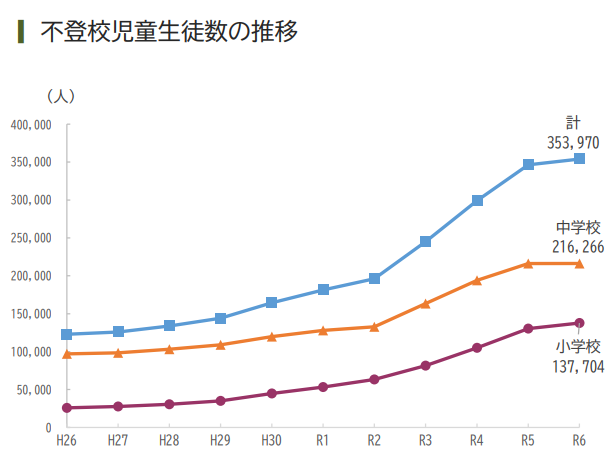

教育の危機:制度の限界に達した学校現場

まず、不登校の児童生徒数が過去最多を更新し続けているという現実があります。2024年度、全国の小・中学校における不登校の児童生徒数は35万3,970人に達しました 。これは単なる数字ではありません。35万人を超える子どもたちが、既存の学校システムの中で困難を抱えているという事実を示しています。

(令和6年度 児童生徒の問題行動・不登校等生徒指導上の諸課題に関する調査結果の概要 )

さらに深刻なのは、そのうちの約54%にあたる19万1,958人が、年間90日以上欠席している「長期欠席者」であることです 。これは、日本国憲法で保障されているはずの義務教育の機会を、事実上失っている状態を意味します。

この傾向は、私たちが活動する北部九州でも例外ではありません。福岡、佐賀、長崎、大分の4県だけで、合計2万9,000人近くの子どもたちが不登校の状態にあります。この現実は、もはや個々の家庭の問題ではなく、社会全体で向き合うべき構造的な課題であることを物語っています。

(令和6年度児童生徒の問題行動・不登校等生徒指導上の諸課題に関する調査結果)

経済的な困窮:静かに広がる貧困の連鎖

もう一つの課題は、日本における「相対的貧困」です。2021年の厚生労働省による調査では、日本の子どもの11.5%、つまり約9人に1人が相対的貧困の状態にあると報告されています。(2022年 国民生活基礎調査の概況)

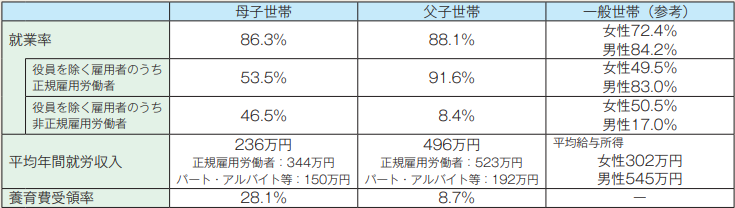

特に深刻なのが、ひとり親世帯です。その相対的貧困率は44.5%にまで跳ね上がり、OECD加盟国の中でも極めて高い水準となっています。日本のひとり親世帯の約9割は母子世帯が占めており、その平均就労年収は父子世帯の50%以下の236万円となっています。日本のシングルマザーは86%以上の高い就業率を誇ることから、問題は失業ではなく、低賃金の非正規雇用に頼らざるを得ない労働市場の構造にあり、特にシングルマザーの家庭が貧困から抜け出しにくい状況となっていることが指摘されます。

この二つの現実が交差する点で、子どもたちは逃げ場を失います。経済的に厳しい家庭の子どもが学校に通えなくなった時、公教育から切り離されるだけでなく、それに代わる学びの場へアクセスするための経済的な力もない、という二重の困難に直面するのです。

九州における「3つの格差」:なぜ、学びの機会が奪われるのか

九州という地域に目を向けると、この問題はさらに具体的で、乗り越えがたい「3つの格差」として子どもたちの前に立ちはだかります。

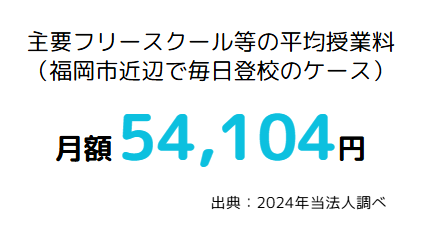

1. 経済格差:希望を阻む高額な費用

学校以外の学びの場を探そうとした家族が最初に直面するのは、あまりにも高い費用の壁です。私たちが2024年に福岡市近辺で実施した調査では、フリースクール等の月額授業料は平均で5万円を超えていました。これは、年収300万円未満の世帯にとっては、支払いが極めて困難な金額です。

それにもかかわらず、行政による公的支援はごく一部の地域に限られています。九州では、福岡県の大野城市・古賀市、大分県の別府市など、数えるほどの自治体でしか制度がありません。しかも、例えば大野城市の補助は月額上限1万円と、保護者の負担を十分に軽減できる規模には至っていないのが実情です。結果として、ほとんどの家庭が全額自己負担を強いられています。

2. 地域格差:学びの選択肢が存在しない現実

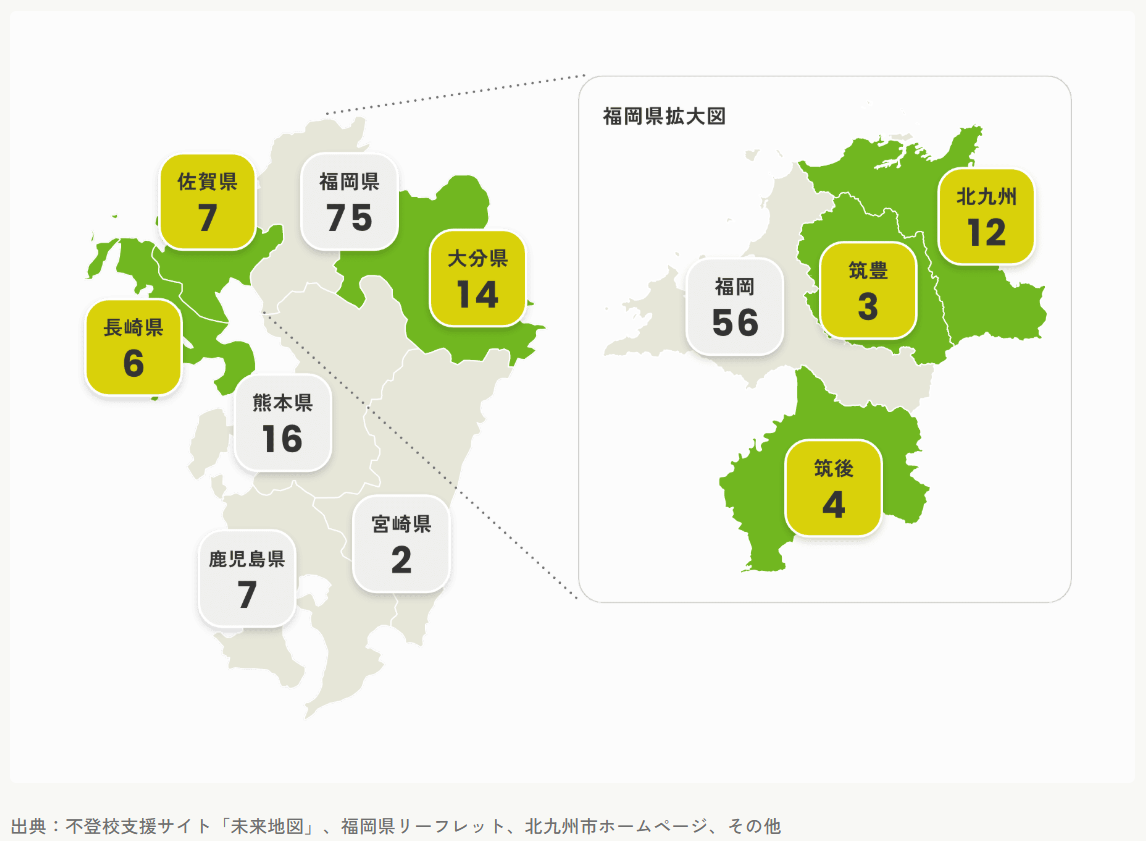

たとえ費用を捻出できたとしても、通える場所が近くにないという問題があります。フリースクール等の数には、深刻な地域格差が存在するのです。福岡県には75箇所のスクールがありますが、佐賀県には7箇所、長崎県には6箇所、大分県には14箇所しかありません。

さらに福岡県内ですら、その約8割にあたる56箇所が福岡市を中心とする福岡地域に集中しており、他の地域は「教育の空白地帯」となっています。住んでいる場所によって、子どもの学びの選択肢が根本から奪われてしまう。これが九州の厳しい現実です。

3. 情報格差:孤立する保護者

この二つの格差に追い打ちをかけるのが、情報へのアクセスの難しさです。日々の生活と子どものケアに追われ、心身ともに疲弊した保護者が、限られた選択肢の中から最適な場所を探し出し、複雑な手続きを行うのは並大抵のことではありません。孤立し、誰にも相談できずに途方に暮れている保護者は少なくないのです。

私たちの実績:数字で証明する「支援の効果」

私たちは、この絶望的な状況に具体的な解決策を提示してきました。それが、エデュケーションエーキューブが運営するフリースクール「スタディプレイス」の奨学制度です。

この独自の奨学制度により、設立以来247名の経済的に苦しい子どもたちへ、総額16,326,000円を支給し、学びの機会を支えてきました。利用者アンケートでは、スタディプレイスへの通学について、97%が「奨学制度がなければ通えなかった」と回答しています。

しかし、この数字以上に重要な事実があります。私たちの奨学制度を利用した家庭へのアンケート調査で明らかになった、奨学制度利用者の実態です。

奨学制度を利用した家庭の95%は、世帯年収300万円未満でした 。そして、それらの家庭の97%が、「奨学制度があったこと」がスタディプレイスを選んだ最大の理由だと回答したのです 。

この97%という数字は、私たちの支援が単に「家計の助け」になるというレベルの話ではないことを示しています。奨学制度がなければ、この子どもたちは学びの機会を得ることすらできなかった。つまり、皆様からのご寄付が、教育へのアクセスを可能にする唯一の鍵となっていることを示しているのです。

寄付金の使い道について

このプロジェクトを実現するため、目標金額として100万円を掲げています。皆様からいただいたご寄付は、以下の目的のために、大切に活用させていただきます。

- 奨学制度の原資として(75万円) ひとり親世帯や経済的に困難を抱える家庭の子どもたちの授業料等の免除に充当します(75万円)

- 九州各地へ奨学制度を展開するための費用として(25万円) 佐賀・長崎・大分などの連携団体が、自ら寄付を集めて奨学制度を運営できるよう、ウェブサイトやチラシといった広報ツールの制作費用(25万円)に活用します。

金額3,000円 |

金額5,000円 |

金額10,000円 |

金額20,000円 |

金額30,000円 |

金額50,000円 |

金額100,000円 |

金額3,000円 |

金額5,000円 |

金額10,000円 |

金額20,000円 |

金額30,000円 |

金額50,000円 |

金額100,000円 |