はじめまして。アジア協会アジア友の会(JAFS)と申します。

アジア協会アジア友の会(JAFS)は、大阪を拠点にアジア18ヵ国にネットワークを持ち、現地NGOと協働している国際NGO団体です。

1979年に設立され、今年で42年目を迎えます。私たちは、水・教育・環境・自立の4つを軸に活動を行なっています。

村人の生命を守るコミュニティフォレスト作り

スリランカの北中部州ポロンナルワ県は11世紀から13世紀にかけて首都がおかれ、多くの遺跡が現在も残っています。この地域は乾燥地域であり、乾季に作物を栽培することができませんでしたが、もっとも栄えた時期には都市に大規模な灌漑設備が建設され、農耕が可能となり、多くの人々が住んでいました。

農村地域には十分な水が得られない地域が多く、乾季には飲み水を得るために毎日、多くの時間を費やさなければなりません。安全な水を得ることができないために、ウイルスやバクテリアに汚染された水を飲み始めている人もいますが、これは腸チフスやコレラなどの重篤な病気の原因となります。また、多くの村人が農業に従事していますが、水がないために小規模な農業しかおこなうことができず、貧しい生活から抜け出せずにいます。

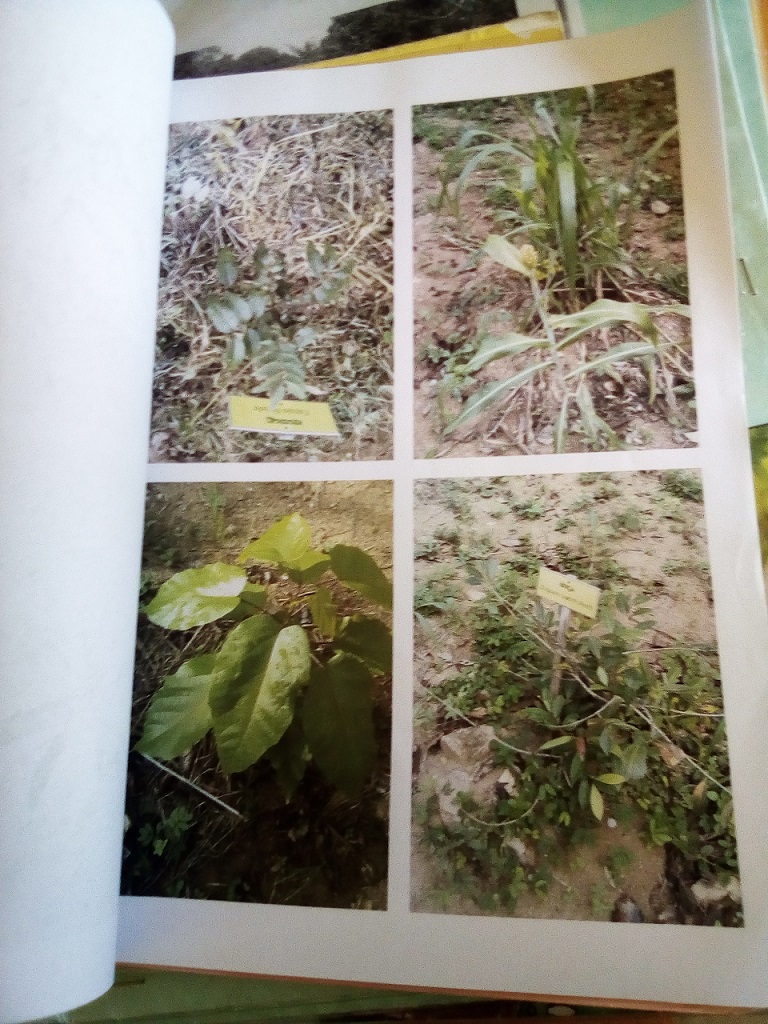

コミュニティフォレストは、環境の持続可能性をサポートし、最終的にはきれいな水を生産することを目的として、建設された各井戸の周囲または近くにつくられます。水を自然に浄化するために、少なくとも50の異なる植物を植える計画です。これらの植物は地下水源を自然に浄化する能力を持っていることが知られていまうす。開発と環境保全の両立は人間の安全保障を確保するための重要な課題です。安全な飲料水が得られる井戸の建設とともに井戸の周囲または近くにコミュニティフォレストをつくっていくことは不可欠です。

持続可能な地域社会をつくっていくために

① コミュニティフォレストの再生

森は村人にとって生活基盤であり糧であることから、緑多い土地をよみがえらせます。村にある井戸の水を枯らさず、また土砂崩れ等から自然災害から村を守ります。果樹やナッツ、スパイス類等の収穫できる木々を植え、販売することにより、生活水準の向上を目指します。

② 環境保全教育の実施

植林する植物の種類、特性とともに、地域の環境、地球全体の環境について実践を通して学んでいきます。村の人々が環境について正しい知識を学び、持続可能な村づくりを進めていけるよう、定期的なプログラムを開催します。子どもから年長者まで、それぞれの関わりの中で、環境に対してよりよい行動をおこしていけるよう、また地域での活動を通して、地球全体の環境保全にも貢献します。

③ 活動グループの育成

トレーニングを受け育成された青少年がリーダーシップをとり、村人や学校、行政、企業等と連携して、維持管理をおこないます。植林した木々の記録やメンテナンスもおこない、持続可能な森づくりを行っていきます。また多くの人々と共に活動することで、宗教や民族を超えて相互理解し平和構築をおこないます。

④ 衛生教育と健康教育

感染症の特徴や症状、感染経路、予防や対策等を学ぶことで、人々の健康を守ります。健康を維持することで、通学や仕事を継続しておこなうことができます。病気になるとたちまち、収入を得ることができなくなり、また薬代のためにより生活が厳しくなります。

ご支援の使い道

*必要資金 50万円

*使途 植林するための苗木代や肥料、道具類等の材料費

環境教育・衛生教育プログラムの教材費、開催費用等

*活動地域 北中部州ポロンナルワ県

*期待される効果

・植林を通して、環境について学び、環境保全・気候変動への対応・持続可能な開発をおこなうことができます。

・自然災害から人々や村を守り、生計を確立することで、長年住み慣れた土地で家族一緒に暮らすことができます。

・植林をおこなうために、村人や学校、行政、企業等が連携し、互いに協力することで、地域のために活動するボランティアグループがつくられます。

・日本からも現地を訪れ植林することで、国際交流しながら互いの環境について学びあい、ともに地球環境保全のために活動することができます。

植林し地域の森を守っていくことは、次の世代の自然の財産として継続的に恩恵をもたらしてくれます。また、自然災害から人と村を守り、地球温暖化防止にも役立ち、未来の希望へとつながっていきます。