みんなで、つながりの中で、子どもも親も地域も育てたい

日本の子どもたちは長い間、外遊びでの自然や異年齢交流を通して、成長してきました。時代と共に子どもたちを取り巻く環境は大きく変わりました。

子どもは、創造的生き物です。いつも、何かしたい。子どもにとって楽しいのは、じょうずかどうかではなく、手や体を動かして感じることです。今は、いろいろな物が安く誰でも入手できますが、物を作るプロセスは見えません。子どもが安心して、物を動かし、組み立て、何かを作ったり壊したりするプロセスを体験する機会は貴重です。

子どもは、人から学びます。自分もできる!と、誰かのまねっこをしたい。今の日本は核家族化が進み、出かけないと人に出会えない状況です。例えばママと2人だけでいると、子どもはママだけを見てママが気になって仕方がないということになります。お互い何だか息苦しそう。行こう!と思える「場」が必要で、そのためには、子どもが楽しいと感じる空間と、場に慣れて楽しいと思えるまで待つ時間と、温かく見守るいろいろな人が必要です。

効率化を追求し時間に追われがちな今の日本ですが、はんもっくでは、子どもが見て感じて育つように、時間と手間をかける豊かな場をみんなで創りたいと思っています。

「よちよち歩き~だんだんできる」まで、楽しく親子を支える

赤ちゃんから成長して歩き出す1~2歳児は自我が成長する時期。行きたいところに行き、面白そうなことを次々にやり出します。他人の気持ちはお構いなし、自分の気持ちは「イヤだ!」で表す、でも安心できる人がそばに居てほしい、とっても大変な時期です。「お友だちとうまく遊べない」「絵本や手遊びの時に座っていられずに歩き回る」「他の人や他の子どもに迷惑をかけないか心配」などの声もよく耳にします。

でも、他の人と出会う機会がなかったら、いろいろな人に気持ちがあることを学ぶ機会はなくなります。はんもっくでは、親子一緒に参加するので、子どもたちは安心して他の人と出会うことができます。専門家が誘導するのではなく、「こんなことが楽しいかな?」と仕掛けた遊びに子どもの気持ち主体で手を出すことができます。その日できるかできないかは気にせず無理なく過ごせるので、回を重ねるにつれて他の子のマネをしたり、やってみようという気持ちになるようです。トントン経験者からは、「家では試したこともなかった遊びができるとわかって嬉しかった」「最初お返事できなかったのに、はーいと言える日が来て感動した」「幼稚園に入園後座って一緒に何かする時と自由に遊べる時のメリハリがわかっていたみたいで、待つことができた」などの声が聞かれます。

「場」を創るには、多くの人が関わり継続できる仕組みが必要

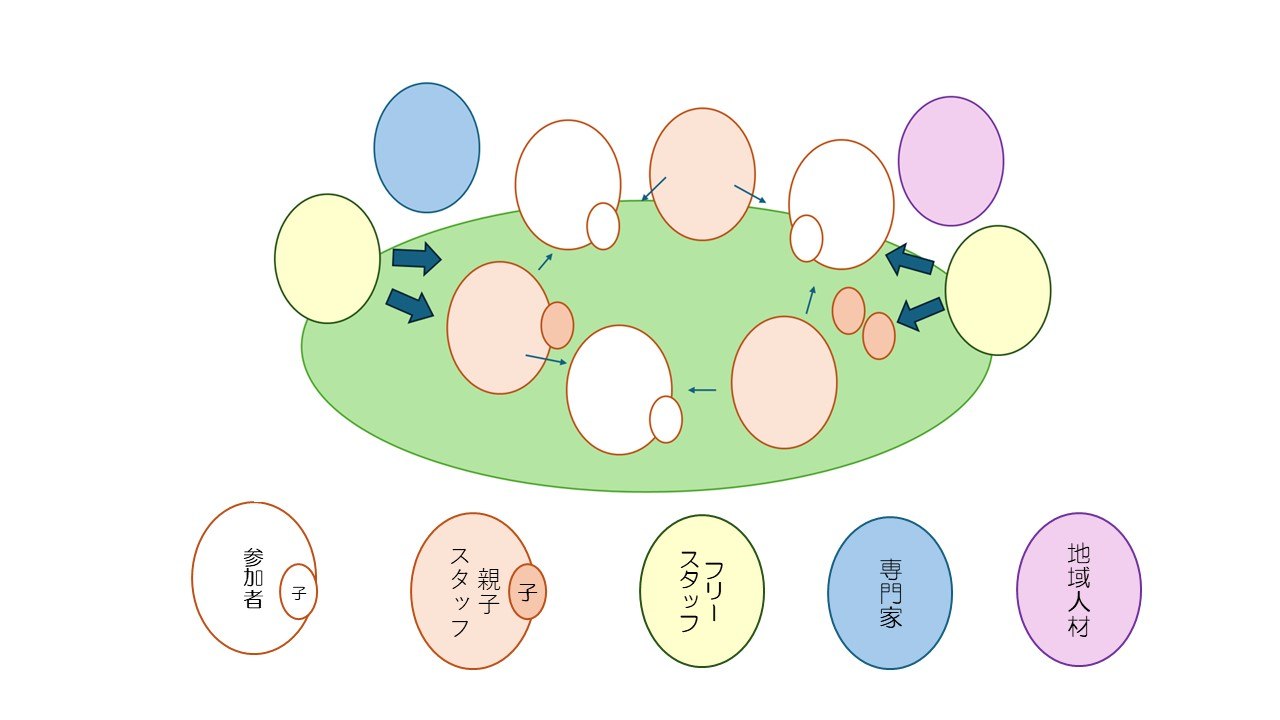

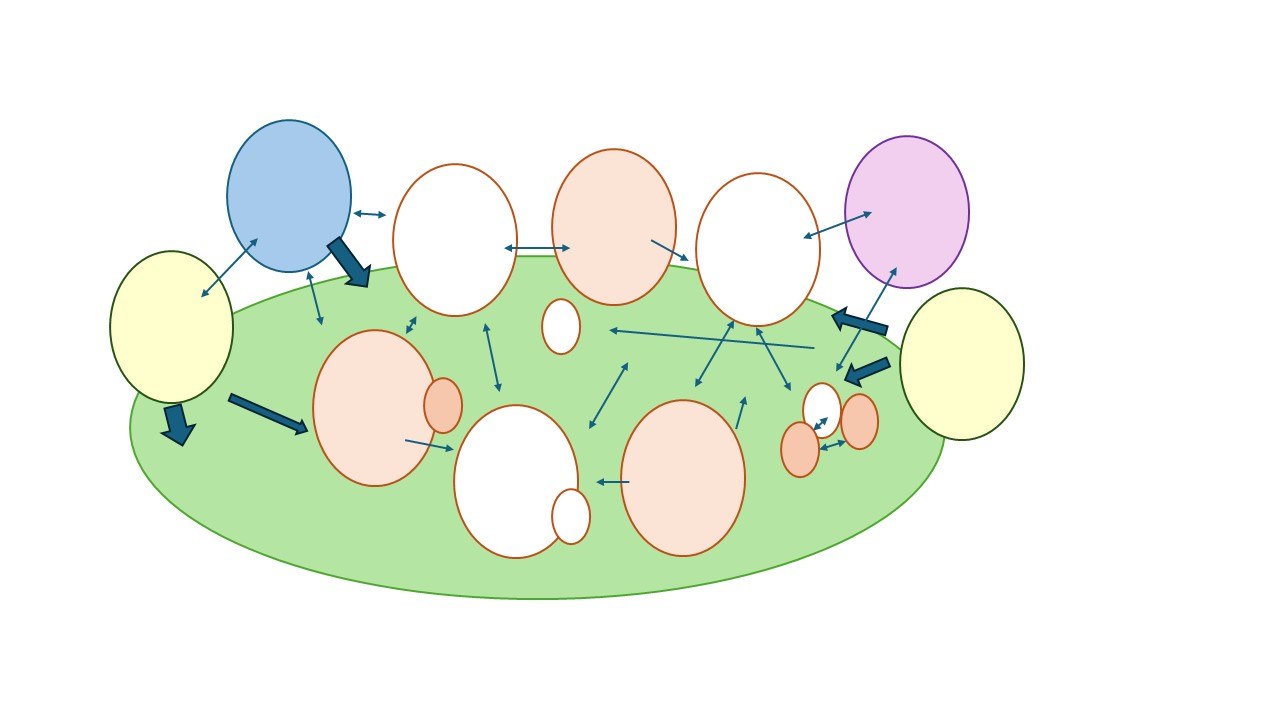

構成メンバーは、①先輩ママ(フリースタッフ) ②親子スタッフ ③参加者親子 ④各分野の専門家 ⑤多世代メンバー(たとえば高校生や地域の人)です。下左図のような形で地域活動を開始し、回を重ねて右の図のような多様な関係性を創りたいと考えています。

回を重ねるためには、継続が重要! はんもっくでは、主に有償ボランティアで仕組みを作っています。ボランティアは無償労働奉仕では?と思われる方が多いかもしれませんが、語源からすると自発的社会貢献と翻訳したいです。ボランティアは自主的に各自ができる活動をするので、専門家のように考え方が均一ではなく、多様な人がいることが利点です。お金は、ともすれば、払う側と受け取る側で上下関係と考えられがちですが、提供する側とされる側に雇用関係はなく、活動とお金でバランスを取って対等の関係を保つために有用と感じています。

参加者親子は、構成メンバーですが、参加費を払うことで気楽に参加できます。親子スタッフは、できる活動に携わり、低額謝金を受け取ることができます。フリースタッフは、活動全体を支え、癒やしと謝金を受け取ることができます。

お互い様で育つ「場」の例:高校生との交流授業

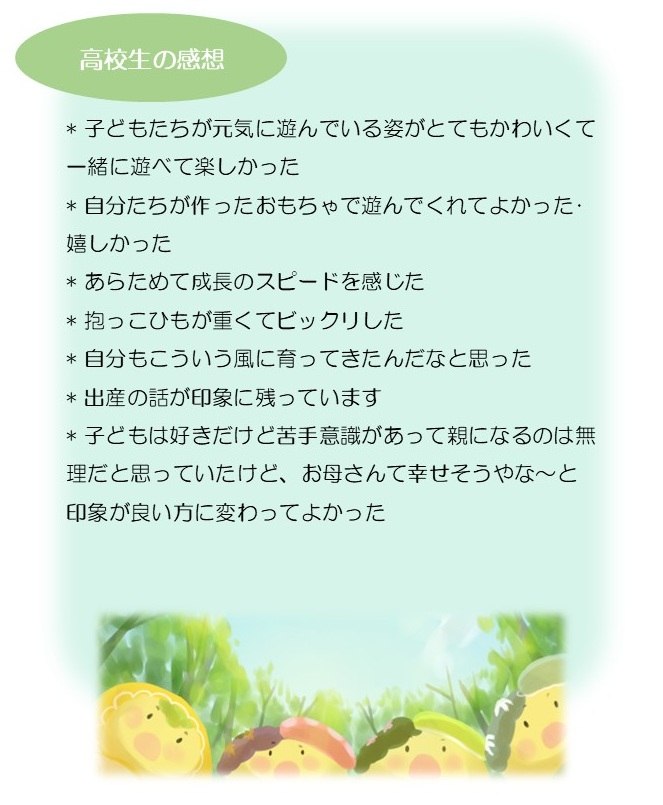

世代を超えた関係で創る一例が、某府立高校の「命を考える」と「社会福祉入門」の授業で、年間約9回体験授業を行なっています。

高校生は乳幼児と出会い、どうやって遊んだらいいか悩む姿も見られます。ママたちと高校生のトークタイムもお互い新鮮です。正直な意見交換はリアル体験の良さを感じます。

仕事か、育児か、2択ではない社会参加の場として

生まれてすぐの赤ちゃんも、ママも守られるべき存在です。はんもっくでは産後ケアや街の実家事業で見守っています。赤ちゃんは動き出すようになると、人との関わりを通して成長します。ママやパパも少し動きやすくなります。そうなると、ママもパパも出会いの場の構成メンバー、社会の一員として子どもたちを育てる力を持っています。出会いの場は家族だけではできません。行政も子育て支援を頑張っているのですが、「自分たちで創る楽しさや誇り」を得る仕組みは行政頼みでは難しいように思います。

はんもっくは、親同士で構成する団体です。親子スタッフは未就園児と一緒に参加の親、フリースタッフは幼稚園児・小中高校生・社会人の親で、親として先輩後輩の関係です。スタッフの多くは、わが子のイヤイヤ期の時からずっと知っているので、ライフサイクルの中でのしんどい出来事も聞いてもらえるけれど立ち入らない関係性ができている感じです。今のはんもっくの活動は出産後から親子に関わる機会を得ていますが、「あんな時もあったね」「あるあるだよね」と話を聞く力は「場」の宝物で、参加者さんの安心感につながっていると感じます。最近は、スタッフの子どもがスタッフに加わる循環も出てきました。ゆる~くつながる良さがもっと広がることを期待して、これからも子育て中の人の持つ力をつなぐ「元気の架け橋」を目指します。

寄付での応援もお願いします

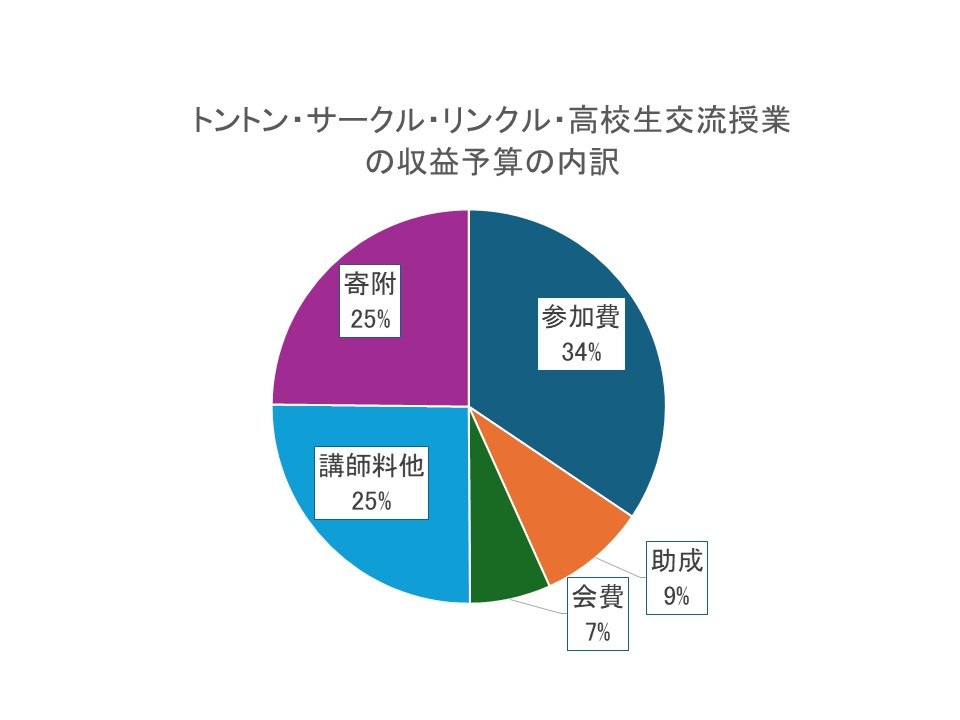

活動を継続するには、公共施設の場所代・謝金・交通費・消耗品費・印刷費などの費用がかかります。多くの親子に参加してもらうため、1回の参加費は1コイン500円程度に押さえたい。メインの活動のトントンを1回開催するには、およそ1.1万円かかります。平均10組の参加でも、半額は団体負担です。高校生との触れ合い授業は、「授業」に参加費を取ることはできず学校からの予算もありません。今まで助成金などで支えてきましたが、「場を創る」ことに寄付の形で参加していただければ、もっと多くの方をつなぐことができ、もっと多くの方に活動を知っていただけることに気づきました。

年間約50万円、月額約4万あれば、室内遊び3箇所計月12回+体育館遊び月3回+赤ちゃん広場月2回+触れ合い授業年9回を継続できます。いただいた寄付はすべてはんもっくの活動費に使わせていただきます。応援メッセージや広報等での参加も大歓迎です。ご協力よろしくお願いいたします。

寄付してくださった方にはお礼のメールをいたします。また、毎月の継続寄付をしてくださった方には、2025年度から約2カ月に1回発行予定の tomtom(トントン)などの予定のはんもっくカレンダーと活動報告をメールにてお送りします。

NPO法人はんもっくの全体の活動内容

・乳児親子むけ…はんもっくのおうち2箇所(産後ケア、オープンスペース、個別相談、子育てに役立つ講座、親子イベントなど)、リンクル(0歳児親子向け出張講座)など

・未就園児親子対象…tomtom(トントン)、はんもっくサークル、世代間交流事業(高校生と乳幼児親子の交流授業・地区福祉会子育てサロンへの出前企画)など

はんもっくホームページやSNSで日ごろの活動内容の紹介や事業内容の説明をしています。ぜひそちらもご覧ください。HP:https://minoh-hammock.jimdofree.com SNS:https://www.instagram.com/hammockminoh

代表者メッセージ

1996年任意団体で活動を開始したときから、お互い様の関係で「みんなで育てる・見て感じて育つ」環境を作りたいと、特に乳幼児を対象に活動を行なってきました。ご近所のお母さんたちとまだ幼いわが子を連れて公園や集会所で子育てサークルを立ち上げたのが原点です。当時を思い出すと懐かしく、仕事では味わえない楽しさと人との出会いがあり、私の人生において、子育て期は大変さを差し引いても楽しさが勝る期間となりました。その後子育て支援センターもできて保育所も増え子育て支援は進みましたが、自分たちで子どもたちのおもしろさも大変さもシェアするのはやっぱり楽しいなあと、2013年からNPO法人として活動しています。

今は子どもが幼いころからママもパパも働くことが当たり前になりましたが、幼い子どもと過ごす濃密さをシェアできないのはもったいないので、子どもとおうちに居るママ・パパ・ばあば・じいじに出てきてほしいし、出て行こうと思える場を作り続けたいなと思います。

子どもはまねっこをしていろいろなことを学び、身につけて成長していくので、人との出会いはとっても大事です。馴染み方はいろいろなので、続けて来てもらっているうちに、いろいろ変わってきます。近くにあって、いつでも誰にでもwelcomeな居場所になれるように、スタッフもゆる~く、長く関われる場にして、世代の循環も図っていきたいです。

NPO法人 はんもっく 代表理事 福井 聖子