野生生物保全論研究会(JWCS)とは?

1990年「野生生物を保全するとはどういうことか」を研究する会として発足しました。

絶滅のおそれのある野生動植物種の国際取引を規制するワシントン条約の締約国会議に、日本のNGOとして参加するなど、日本の消費による世界の野生生物の絶滅の問題に取り組んでいます。

ウナギの食文化を子や孫の世代に残すには 私たちが国際会議に参加する意義

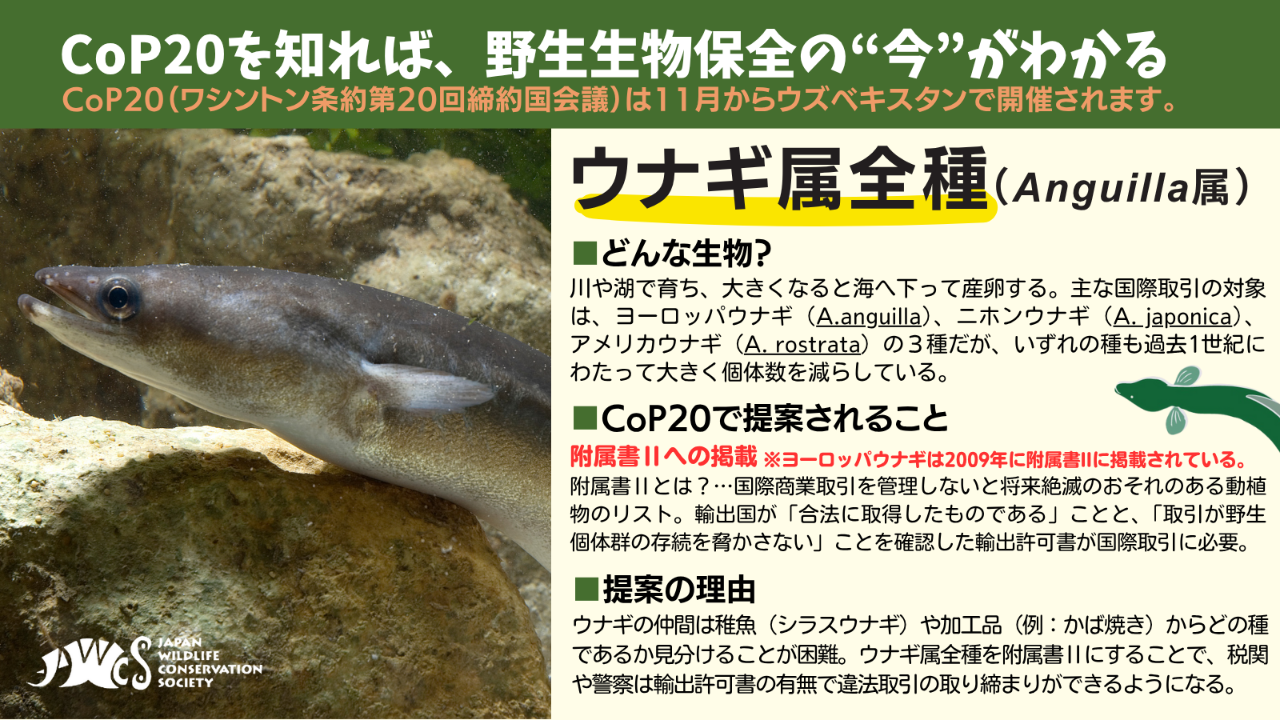

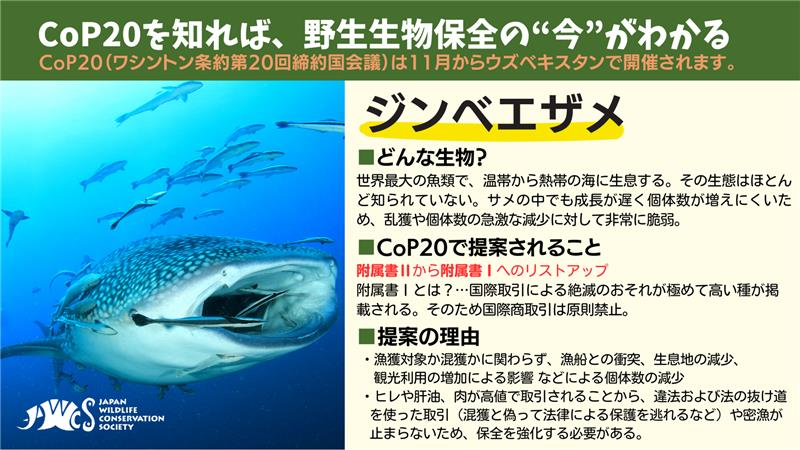

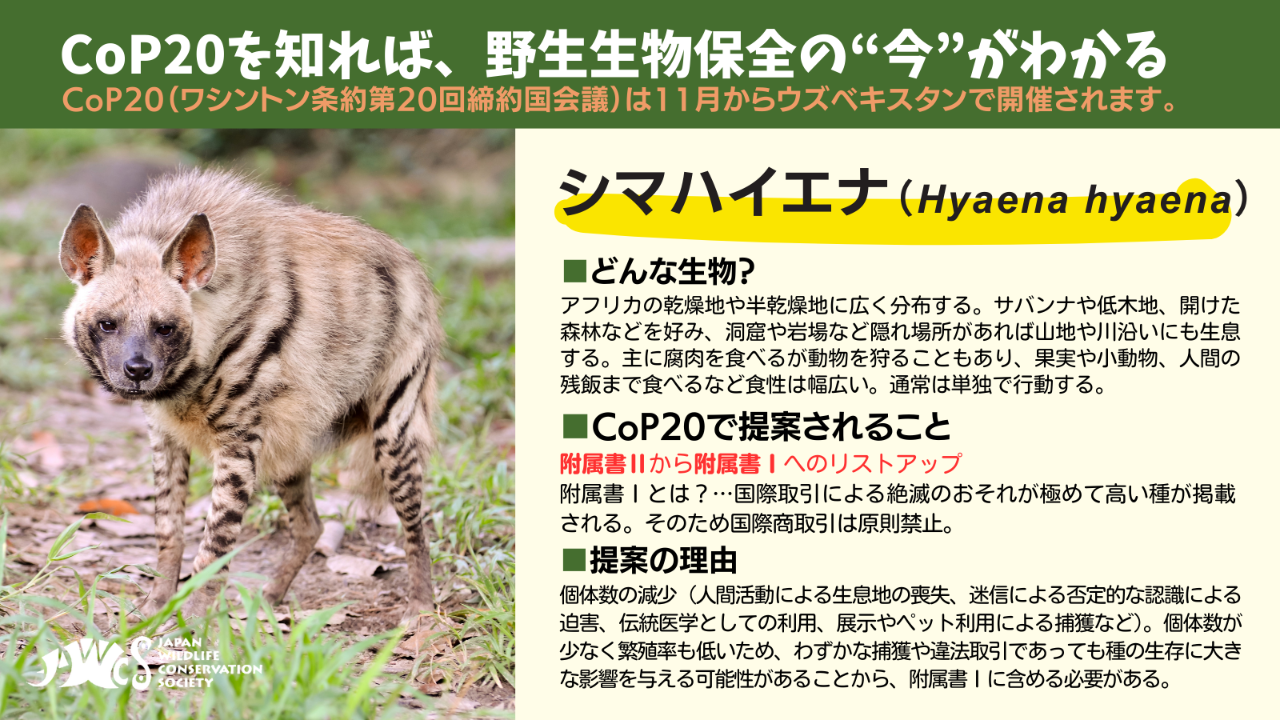

2025年11月24日~12月5日に、ワシントン条約(CITES)第20回締約国会議(CoP20)がウズベキスタンで開催されます。その議題として、ニホンウナギを含むウナギ属の附属書Ⅱ(国際取引に輸出許可書が必要)掲載を、EU、ホンジュラス、パナマが提案しています。ウナギを養殖するために、稚魚が河口で大量に捕獲され、高値で国際取引されるからです。ヨーロッパウナギはすでに附属書Ⅱに掲載されていますが、中国、台湾、韓国で稚魚が採捕されるニホンウナギ、カリブ地域からカナダ東岸で採捕されるアメリカウナギも乱獲が指摘されています。

ニホンウナギは日本の環境省レッドリストでも絶滅危惧種ⅠB類(EN)に指定されています。しかし日本政府は一部の業界団体の意見を重視し、野生生物の利用は「推進」の立場で「取引規制」には後ろ向きです。

このままの状況が続くとウナギが食べられなくなる、と聞いたらどうでしょう?

多くの人は乱獲を規制して、ウナギ料理を子や孫、その先の世代まで残していけたらと願うのではないでしょうか。そのような日本の消費者の思いは国際会議では消えてしまっています。

私たちはNGO(非政府組織)として国際会議に参加し、世界の研究者やNGOと協力して、保全の立場で意見を表明しています。それは日本にも野生生物を守りたいと思っている人がいることを世界に発信することでもあります。

その他の議題も紹介します

世界では象牙の売買は禁止へ

私たちが活動を開始した1990年は、ワシントン条約によりゾウを絶滅から守るため、象牙の国際取引の禁止が始まった年でもあります。日本は工芸品や印鑑などに利用するため、それまでに大量の象牙を輸入していました。

当時から、一部のアフリカの国が「在庫の象牙を売ったお金で、密猟パトロールの費用や、ゾウと共存する村人の支援に使いたい」と主張していました。

でも、野生生物自身が保全の費用をまかなうことは、野生生物を守ることになるのでしょうか?

象牙を売りたいアフリカの国と、象牙を買いたい日本や中国の強い主張で、ワシントン条約の管理のもとで限定的に象牙取引が2回行われ、1回目は日本だけが、2回目は日本と中国が象牙を買いました。

その後、アフリカでゾウの密猟が激化して、ゾウは激減、象牙を資金源とした武装集団がアフリカの村々を襲いました。

かつてアフリカ大陸に広く生息していたゾウは、象牙の需要により、1964年から2016年の間にサバンナゾウは70%、マルミミゾウは90%も減少しました。

そのため2016年にワシントン条約の会議で、国際取引の禁止だけでなく、各国が国内での象牙取引を禁止する法律を作って、違法取引を断ち、象牙の需要をなくそうという決議をしました。

それから9年、ゾウの密猟は減り、象牙の価格も下がりました。象牙で儲けていた国際犯罪組織が解体されました。しかし密猟や密輸はなくなっていません。日本では未だに象牙を誰でも買うことができ、日本からの違法な輸出が問題になっています。詳しくはこちら

以前より邦楽器には象牙が用いられてきました。しかし最近では代替素材の開発が進み、伝統の継承とゾウの保護を両立させる新しい動きが広がってきています。

私たちは、象牙ではない新素材の箏爪による箏のコンサートを開催し、ゾウの保護と伝統芸術の両立を考えます。詳細はこちら

【2026年1月追記】

2025年11月24日~12月5日に、ウズベキスタンで開催されたワシントン条約(CITES)第20回締約国会議(CoP20)の参加報告です。絶滅危惧種の国際取引に日本がどのようにかかわっているのか、非政府組織(NGO)の視点から考察しています。詳しくはこちら

他にもこのような活動をしています

当団体は国際自然保護連合(IUCN)、国際的なNGOの集まりである、種の保存ネットワーク(SSN)の会員になっています。

会議に参加し、海外の団体と協力して意見表明をするほか、ロビー活動も行っています。

そのほかにも、

・野生生物保全に関わる人を増やす社会教育「ワイルドライフカレッジ」の開催(写真左)

・オンラインのラジオ番組「生きもの地球ツアー」の配信などの普及啓発(写真中)

最新話はこちら→第53回「国際取引で絶滅しそうな生きものって?」

・生息地支援事業(コンゴ共和国オザラ・コクア国立公園ンボモ村2022~2024年度)(写真右)

・X、Facebook、Instagram、blueskyなどさまざまな媒体で発信 をしています。

また、活動の内容は、会員の方に年に3回お送りする会報『JWCS通信』でご報告しています。

野生生物と共存する未来に ご支援をお願いします

野生生物保全活動というと敷居が高いように思われるかもしれませんが、日本での買い物(=消費行動)や、日本はもちろん世界各地の地域をどうするかというまち・むらづくりの中に、野生生物保全活動を含むことができるのです。それに気が付いて、自分なりの野生生物保全活動を始める人を増やす、次世代育成の事業も拡大したいと思っています。

このような団体も世の中には必要だと思ってくださる方がいらっしゃいましたら、ご支援をお願いいたします。

認定NPO法人 野生生物保全論研究会(JWCS)

事務局長 鈴木希理恵

頂いたご支援の使い道

皆さまからのご寄付は、おもに国際会議への参加費用、事務経費、人件費に使わせていただきます。

ご寄付を人件費に使うことに否定的なご意見もありますが、当団体は人こそが活動に最も重要と考えています。スタッフが継続して働いて経験を積み、人脈を広げるには最低限の人件費は必要です。給与は事務局としての労働に対して支払われ、役員報酬等はありません。(法人化以降の会計書類はすべてウェブサイトで公開しています)

当団体は小さな組織ですので、お一人、お一人のご支援が大きな存在です。

海外の大きな自然保護団体とは規模の上では比べ物になりませんが、オンリーワンの活動を続けるために、温かいご支援をお願いいたします。