武者小路千家 官休庵とは

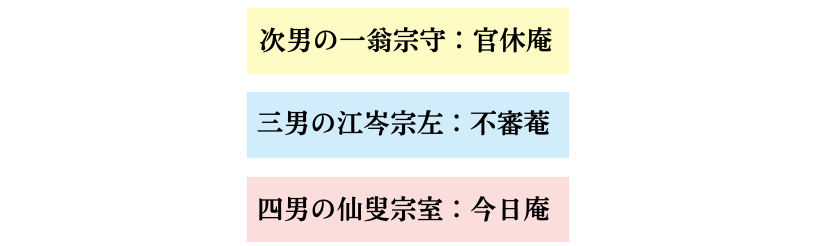

官休庵は、千利休の孫、元伯宗旦(げんぱくそうたん)の四人の男子のうちの一人が継いだ道統です。

元伯宗旦には、四人の男子がありましたが、長男の閑翁宗拙(かんおうそうせつ)は故あって家を出たため

がそれぞれ、初祖利休以来の道統を継ぎました。

不審菴は表千家、今日庵は裏千家、官休庵はその所在地名から武者小路千家(むしゃこうじせんけ)と通称され、1605年から現在に至るまで官休庵を中心に茶の湯の伝統が継承されてきました。

「官休庵」の名は、流祖一翁が父宗旦と相談して茶室を造った時に、父からつけて貰った名と伝えられています。

その意味は判然としませんが、安永三年(1774)、一翁の百年忌の時に大徳寺第三百九十世眞巌宗乗(しんがんそうじょう)和尚により書かれた頌には、「古人云官因老病休 翁者蓋因茶休也歟」(茶に専念するために官〔茶道指南〕を辞めたのであろう)と解釈されています。

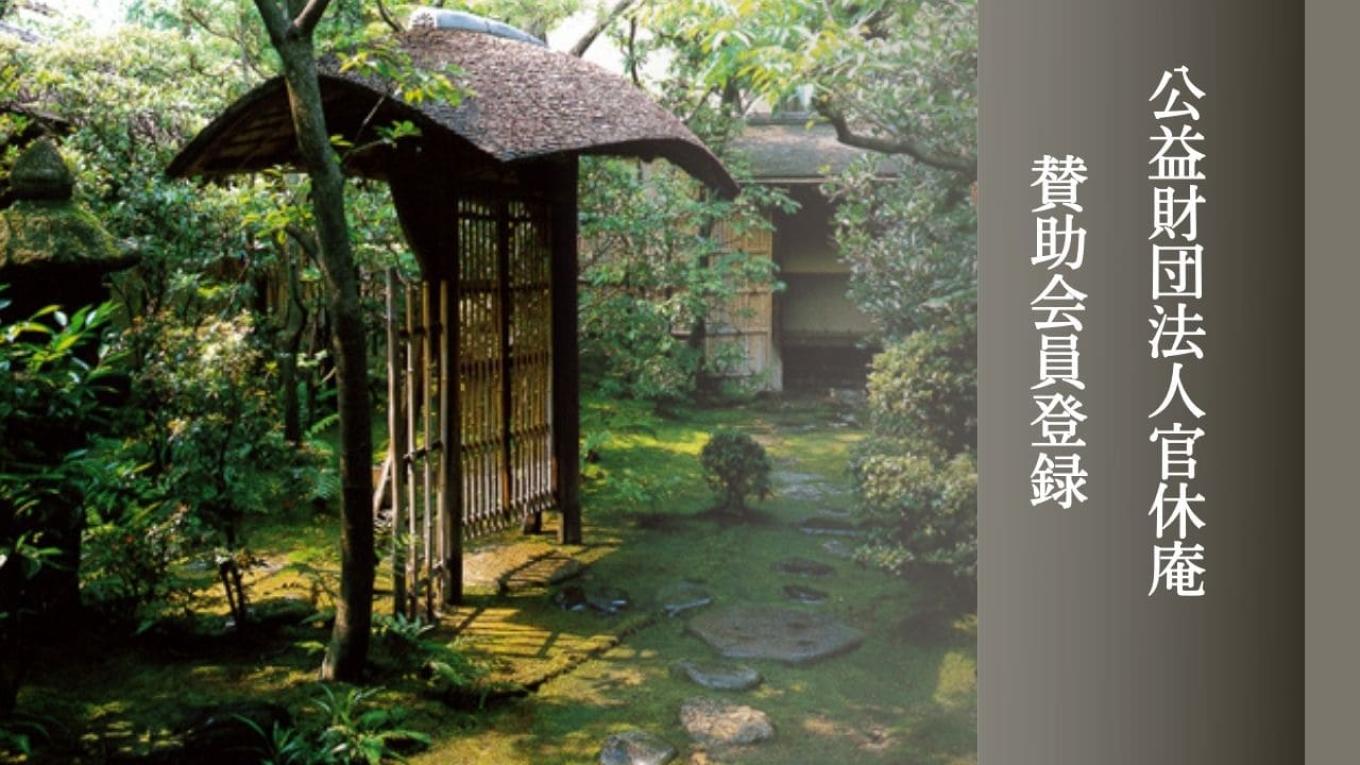

公益財団法人 官休庵とは

公益財団法人 官休庵は、千利休の道統を継ぐ武者小路千家に伝わる茶道を保存育成し、その精神を普及し、日本文化の向上に貢献する事を目的として昭和40年に設立されました。(平成23年、公益財団法人へ移行)

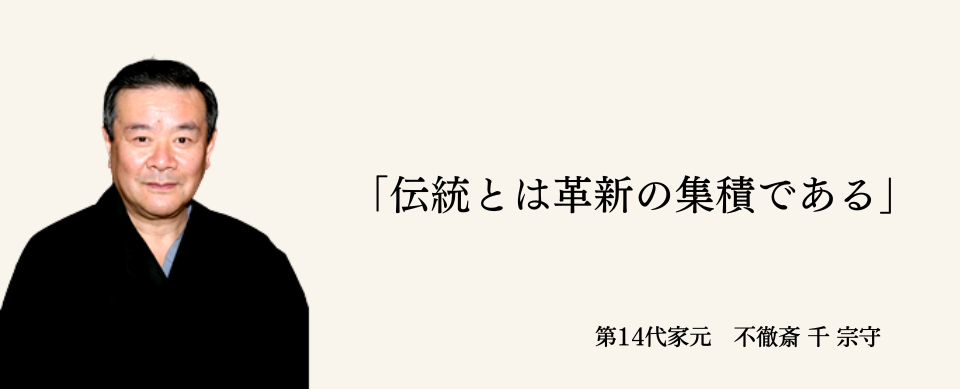

現在は、第14代 不徹斎 千 宗守が家元をつとめ、日々、「茶の湯」の伝統の継承に尽力しております。

官休庵の取り組み

公益財団法人 官休庵は、「茶の湯」の伝統を伝承するために、以下の取り組みを行っております。

武者小路千家(官休庵)茶道の伝授及び普及

家元稽古

公益財団法人 官休庵には、全国に茶道の伝授を行う稽古場がございます。

北は北海道から南は沖縄まで、全国の37の稽古場で、日々先生から生徒の皆さまに茶道の伝統が受け継がれております。

全国会一覧はこちら

初釜

毎年、年始に茶会を開催しております。

神社仏閣に於ける献茶及び奉賛茶会実施

公益財団法人 官休庵では、献茶式及び奉賛茶会を毎年開催しております。

利休忌

利休忌とは、安土桃山時代の茶人・千利休の忌日を偲ぶお茶会のことをいいます。

京都大徳寺聚光院にて、年に数回開催しております。

官休庵その他の建造物などの保存及び公開利用

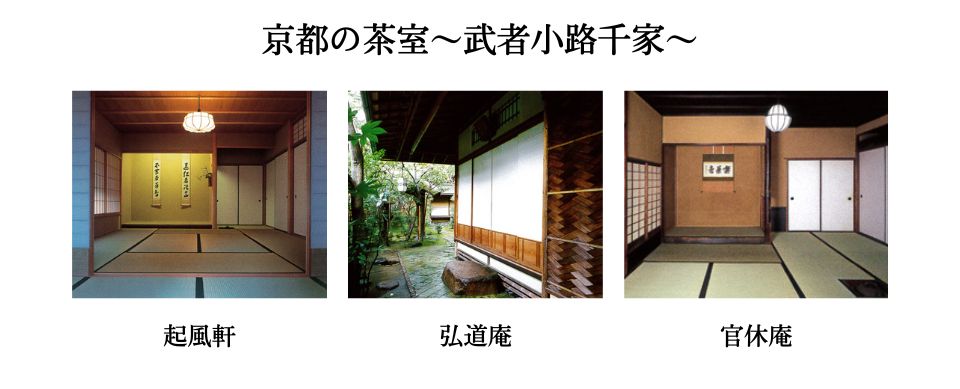

茶室・茶庭の保存

茶室・茶庭の一般公開

公益財団法人 官休庵では、京都と東京に茶室がございます。

適宜、補修及び保守手入れを行い、保存に努めております。

また、皆さまに茶室・茶庭の魅力を知っていただきたく、一般公開も実施しております。

茶会・講習会などの開催・公開

京都家元をはじめ全国各地に於いて開催される茶会及び講習会等を後援し、流儀の発展に努めております。

茶道文化に関する図書の出版・頒布

公益財団法人 官休庵では、茶道の文化をより多くの方に知っていただくために、茶道文化に関する図書を出版しております。

賛助会員のご案内

公益財団法人 官休庵では、趣旨にご賛同いただけます方に賛助会員のご登録をお願いしております。

会費のお支払いは、クレジットカード、銀行振込からお選びいただけます。

クレジットカードをご希望の方

本ページの右上にあります「賛助会員になる」ボタンを押していただき、ご登録をお願いいたします。

クレジットカードでの決済の場合は、初回の決済日から365日後に自動決済される仕様となっております。

銀行振込をご希望の方

下記のお問い合わせフォームより、ご連絡くださいませ。

お問い合わせ項目は、「賛助会員募集について」をお選びください。

お問い合わせフォーム

賛助会員の種別

個人会員 1 口 年額 ¥5,000

法人会員 1 口 年額 ¥50,000

特別個人会員 年額 ¥50,000以上

特別法人会員 年額 ¥200,000以上

賛助会員の特典

賛助会員の特典として、以下の物をご用意させていただいております。

・当団体の発行する会員証

・当団体主催の主な行事の案内及びパンフレットの提供

・申込により、茶室・茶庭の見学の優先

・税額控除制度の適用

寄付金の免税措置に関しまして

当財団へのご寄付は、所得税法・法人税法上の寄附金控除の対象となります。また、公益社団法人等寄附金特別控除(所得税額控除)も選択できます。

個人様からのご寄付

所得控除と税額控除のどちらかを選択できます。

所得控除

総所得金額等から「寄付金(総所得金額等の 40%が限度)-2,000 円」を控除することができます。

税額控除

所得税額から「寄付金(総所得金額等の 40%が限度)-2,000 円」×40%

(税額の25%が限度)を控除することができます。

法人様からのご寄付

一般寄附金の損金算入限度額の他、別枠で下記の特定公益増進法人に対する寄附金の損金算入限度額が認められております。

(資本金等の額 × 当期の月数/12 × 0.375% + 所得の金額 × 6.25%)÷2

皆さまからいただいた会費の使途

皆さまからいただいた会費は、「茶の湯」の伝統をより多くの人に知ってもらうために、茶道の伝統の伝承、そして、官休庵その他の建造物の修復に大切に使わせていただきます。

家元よりご挨拶

第14代家元 不徹斎 千 宗守

インターネット・ホームページにより、私共、武者小路千家 官休庵をお尋ねくださいました皆々様に一言ご挨拶申し上げます。

私共、武者小路千家は、初祖、千利休宗易居士より私、不徹斎宗守に至る現在までの十四代四百五十年余の間、一貫して守り続けて来たのは、その時代毎の現実をしっかりと見据え、茶の湯に対して、世の人々が何を期待しておられるのかを看取して、それと伝えて来た道統を如何にして調和し、茶の湯の伝授の普及に努めるかという事であります。言い換えれば「伝統とは革新の集積である」との信念で現在までを歩んで参ったと申しても決して過言ではありません。

伝統や古式をのみ墨守する事なく常に客観的な視野に立って茶の湯の現実を認識し、家元としての指導性を保って各代当主はその足跡を記して来ました。

そこから形成された「柔軟性」こそがこの流儀の大きな特色となっています。

各位の御高批を鶴首しております。

「茶の湯」の伝統をより多くの方に知っていただき、茶道の伝統を伝承するために、賛助会員のご登録をよろしくお願いいたします。