私たちが目指していること

なぜ民設民営の図書館(子どもの居場所)で、学びの場を提供しているのか?

まずは、今の子どもが置かれている現状について知ってください。

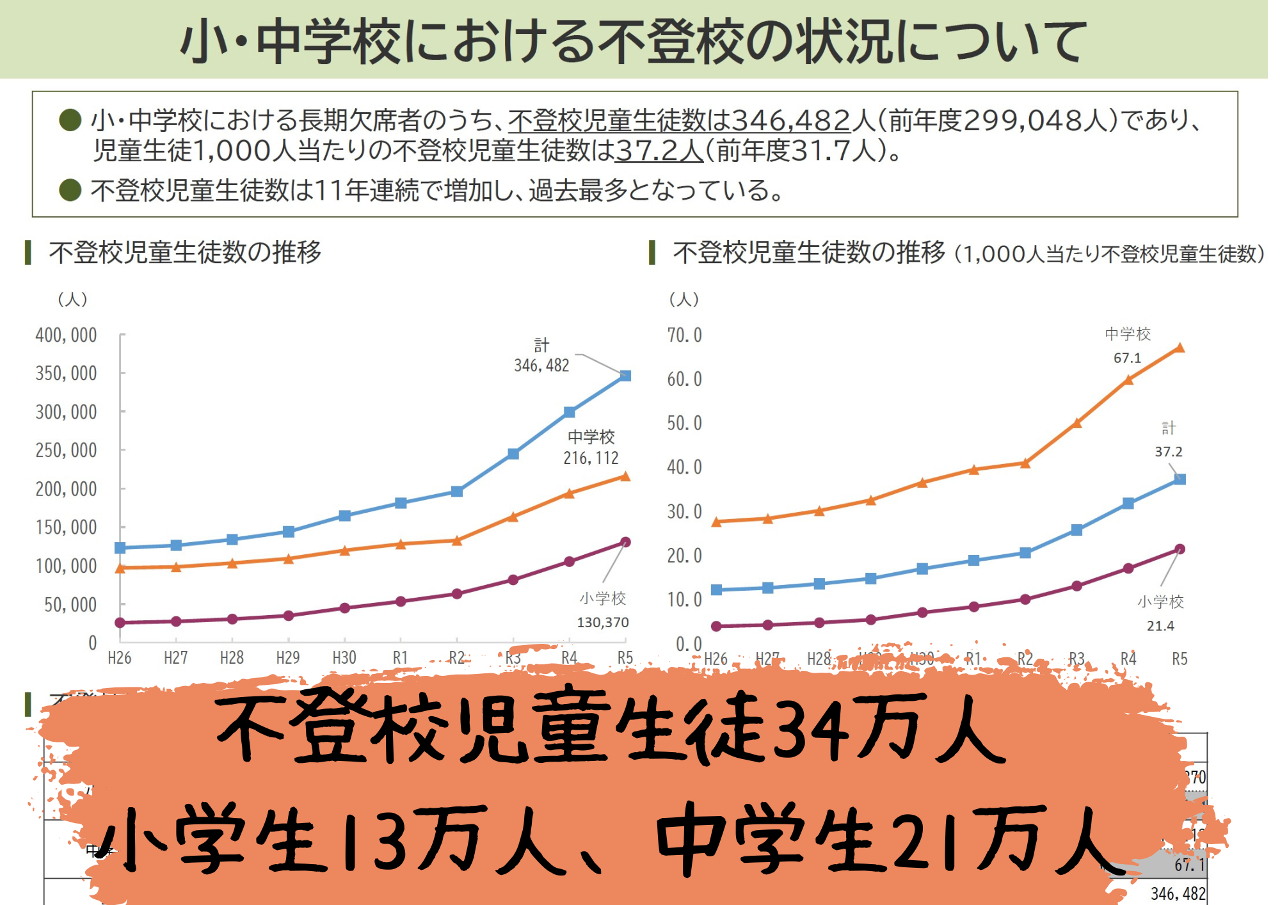

2024年10月に文部科学省は令和5年度版の「児童生徒の問題行動・不登校等生徒指導上の諸課題に関する調査結果」を発表しました。

それによると、小・中学校における長期欠席者数は494,440人(前年度460,648人)、不登校児童生徒数は346,482人(前年度299,048人)、高等学校における不登校生徒は68,770人と過去最多となりました。

私が住んでいる福岡県筑後市でも同じような現状があります。

〈データ出典〉令和5年度 児童生徒の問題行動・不登校等生徒指導上の諸課題に関する調査結果の概要より

子どもたちになぜ日中過ごすことができる場が必要なのか?

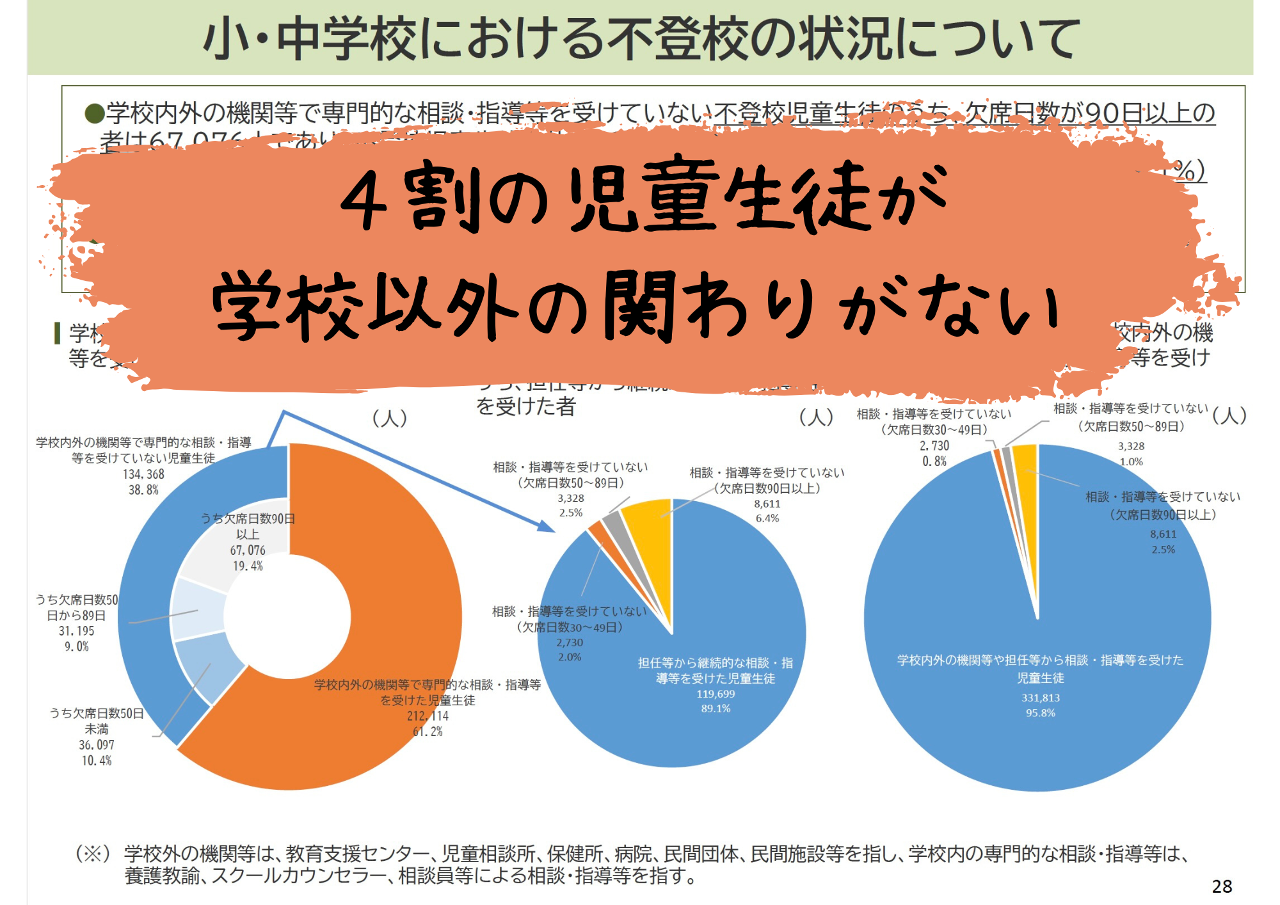

不登校児童生徒35万人のうち、13万人(約4割)は学校内外の機関に相談・支援を受けていない現状があります。

つまり、一人で自宅で過ごしているか家族と一緒に過ごしているという現状があります。

都心部にはフリースクールや児童館などの居場所がありますが、福岡県筑後市近辺には子どもの居場所が少なく、フリースクールは車で1時間ほどかかる場所にしかありません。

福岡県の子どもの居場所一覧

さらに、小学校低学年で不登校になった場合には、保護者が仕事に行けず退職するということも起きていました。

私たちが直近で解決しないといけないと考えた課題は、学校以外で子どもたちや保護者が過ごせる居場所を設置して、子どもも保護者も楽しめる機会を作ることでした。

そのために、子ども支援に関わる有志メンバーで2023年11月に一般社団法人KATARUを立ち上げ、2024年3月に民設民営図書館「みんとしょかたる(コドモサードプレイスカタル)」を開館することができ、多くの子どもたちや保護者の居場所となっています。

居場所の状況

テレビや新聞などでも取り上げていただき、毎月約200名の子どもたちや保護者の方たちに利用していただいています。

みんとしょかたるは2024年12月で、開設10ヶ月が経ち、子どもたちが「安心して楽しく過ごせる場所」となってきています。

何もしなくてもいい場所、誰かが話を聞いてくれる場所、ゆったりできる場所、友達と遊べる場所、自分らしくいられる場所として、地域の子どもが一歩踏み出せる手助けになっていると実感しています。

私たちが目指していること

しかし、2024年4月時点で、福岡県筑後市近辺で不登校の児童生徒へ学びを提供している機関は公的に設置されている適応指導教室しかありませんでした。

そのため私たちの団体は次の目標として、子どもたちに学ぶ楽しみを取り戻す機会を提供をすることを目指しました。2024年7月に休眠預金活用事業で【ちくご川コミュニティ財団】様から助成金をいただき、子どもたちが地域で学ぶ機会を持てる【ミライキャンパスカタル】を福岡県筑後市の中心部である羽犬塚校区を中心に、モデル的に2024年8月から実施しました。

「ミライキャンパスカタル」のコンセプトは自己実現です。

子どもとユースワーカーが話をして「やってみたいこと」、そのために「学びたいこと」を毎週時間を決めてやってみたり、子どもたちと一緒に何かを作ってみたりする活動を実施しています。

そうすることで、自己効力感が上がり、行動する勇気を持てるようになる子どもたちが出てきました。

また、以前より実施している子どもと保護者で学ぶ「ちっごあかでみあ」に参加したりして、元気を取り戻し、学習意欲が高まり、学校に行ってみたいという子どもも出てきました。

そのため、学校内での学習支援も実施するようになり、学校との連携も密に行なっています。

子どもたちからは「来年度もミライキャンパスカタルで、学んだり、遊んだりしたい」という声を受けて、来年度も継続して事業を実施してきたいと我々は決断しました。

2025年度からどのように事業を実施していくかを考えたときに、KATARUのコンセプトである「誰もがかたれる(参加できる)場所、みんなの想いで子どもを支える仕組み」をミライキャンパスカタルでも実現したいと考えました。

そこで、このシステムを継続していくためには、利用料を保護者だけが負担をするのではなく、【子どもの学びを地域で支える新しいカタチ】を創設していくことを目標とし、企業スポンサーを募集していくこととしました!!

子どもたちへの想いを応援資金という形でいただき、それをもとに多様な学びを提供していくことを実現したいと考えています。

活動紹介

活動内容の詳細、実績について

【ミライキャンパスカタル】2025年4月からも継続実施中!!

どんな環境や状況にいても子どもが無料で学ぶ機会を持てる

学校に行っていなくても、他人と関わる機会があると、会話や体験を通じて自分を知るヒントを得ることができます。

そこから何かに興味を持ったり、その分野の勉強をするきっかけになり、子どももたちが変わっていく。

2025年度は本棚オーナーや地域の企業と協働で体験活動や職場体験を実施する予定です。

フリースクールのような仕組みですが、みんとしょかたるの本棚オーナーや地域のボランティアが約60名ほどいます。その方達の想いが、子どもたちの学ぶ力を取り戻すきっかけづくりになっています。

そのためには、いろんな方の支援が必要です。

ぜひ、KATARUの活動にかたりませんか?

なぜ無料で行いたいのか?

①小学校と中学校は義務教育のため

子どもたちには学ぶ権利があります。

たまたま学校に行けないから学ぶ機会がないという状況をなくすためにも、お金を払わないと学べないという状況をなくすため無料にします。

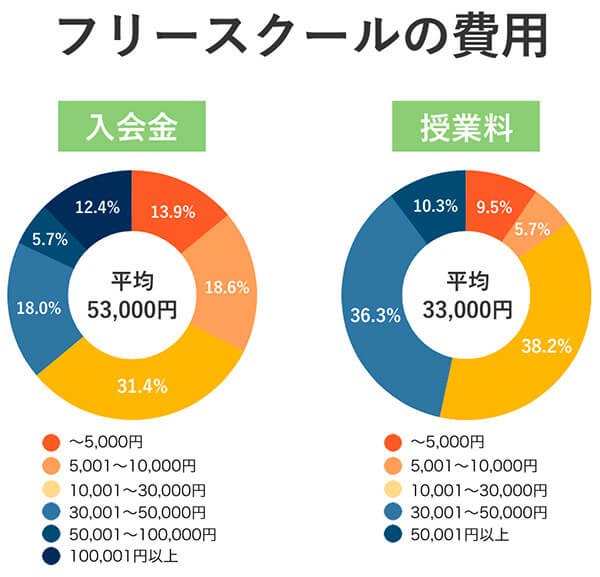

フリースクールの利用料は、全国平均月額 33,000円と言われています。

〈データ出典〉ベネッセ教育情報より

子どもたちの権利を守るために自分たち大人や行政、企業、地域の皆様からの支援をいただき、子どもや保護者の経済的負担がかからないように運営していくことを目指します。

②「学びたい」と思ったときにいつでも学べる環境を

そのためにも、入学金や利用料金がかかると、家庭の負担になったり、本人の心理的な負担にもなることも考えられます。

家庭によっては、少しでも金銭的なハードルがあると、子どもが言い出せないことがあると思います。

それをなくすためにも利用料は無料にします。

③学校と行政と連携していくため

我々一般社団法人KATARUだけでは、不登校の支援はできません。

居場所やフリースクールが有料だと学校の先生や行政が紹介するのは難しいです。

学校に行ったり、教育支援センターに行ったり、居場所に行ったりできるようにするためには少しでも金銭面の負担をなくし、安心して紹介できて、通えるようにする仕組みが必要です。

そのためにも、行政機関や学校との連携を重視しています。

企業スポンサーになったら

・みんとしょかたるのホームページやSNSなどで紹介させていただきます。

また、イベントチラシや事業報告書などにもお名前を記載させていただきます。

・【かたるこどもしんぶん】にスポンサーとして紹介記事やロゴを掲載。

・福利厚生として、KATARU所属のソーシャルワーカーやカウンセラーなど専門職に相談可能(月に1回〜)※申込制限あり

・法人の福利厚生として、KATARU所属のコーチからコーチングを受けることができる(月に1回〜)※人数制限あり

・本棚の利用やイベントの開催 ※残り限定5棚のみ

代表メッセージ

「家にも学校にも居場所がなかった」

「勉強しておけばよかった」

去年の中学校卒業式の日、ひとりの男の子と話をした。

「もっと勉強しておけばよかった。学校にもいけばよかった」とポツリと呟いた。

あまり学校には登校せず、大人から見たら決して真面目な生徒ではなかった。

けど、学校にきた時には私とは気さくに話をしてくれた。

母子家庭だったから、塾に行きたいとは言ったことはない。

勉強がわからないから学校に行きたいくないとは親や先生には言えなかった。

せめて学校にきて、友達と遊んだり、もっと話したりしておけばよかった、と。

地域には図書館や文化施設、公共施設などがあるのに、それが子どもたちの居場所や学びの場として機能していないのはなぜだろうか。

地域の子どもや大人たちは、この状況にどう思っているのだろうか。

そして、不登校の子どもと保護者が共に過ごせる場を2022年に立ち上げました。

地域の短期大学と協力して、「コドモサードプレイスカタル」を開催してきました。

「不登校が40万人」という数字をただ見ていても何も変わりません。

数を減らすことではなく、目の前の子どもたちの声を聴くことが大切ではありませんか?

子どもたちから出された問題に、大人として応えることが大切ではありませんか?

学校に行かないと選択した子どもたちは、無気力なわけではありません。

ただ、安心して想いを声に出せる場所がないだけです。

自分のペースで、自分に合った学び方で、自分に合った環境で学びたい、と。

今こそ、教育や子どもたちのことを真剣に考える時期です。。

人は、人との関係性の中で成長する

子どもたちは自ら育つ力を本来持っている

ぜひ、力を貸してください。

応援よろしくお願いします。