みなさま、こんにちは。

子ども支援団体KIDS ARE ALRIGHT代表の宮川(あっち)です。

法人設立のためのクラウドファンディングを開始して1週間足らずで、23名のご支援者様から393000円のご支援を頂いております。大きな感謝とともに勇気を頂いております、ありがとうございます!

https://congrant.com/project/kidsarealright/6001

さて、HPを立ち上げクラウドファンディングを始めてからこんな質問を頂くことがよくあります。

「なぜ駄菓子屋なの?」

そうですよね、

子ども支援に関わる方々も、そうでない方々にとっても最初は驚かれたと思います。今日はそのあたりの自分の気持ちを解説していきたいと思います。

私がはじめて子ども支援に関わったのは2011年でした。東日本大震災が起こった年、私も仙台市で被災を経験しましたが、そのお話はまた別の機会に。

行政の委託事業で困窮世帯の小中学生へ無料学習支援事業行っていたときのお話。

対象世帯の子どもは無料で週2回程度の学習支援を受けられます。塾代が無料と考えるとすごくいいですよね。でもそういう場所があることは子どもたちはどこで知ることができると思いますか?

事業チラシは行政の福祉系の担当部局から、行政手続きの際に確実に保護者へ渡っています。

ですから、保護者が自分の子どもの教育に関心を寄せていればすぐに問い合わせにつながります。しかし、子どもの教育に関心のうすい保護者から、そのチラシが子どもたちの手にはわたることはありません。

そうなのです、見守りの重要度が高い虐待・ネグレクトなどヘビーケースに発展する家庭に限って、こういった支援の情報が子どもたちまで行きわたらないのです。

また必要以上の行政との関わりを避けるという傾向も、こういった家庭のあるあるです。

心配な子どもまで届かない…

子どもたちが自分の意志と自分の足で行ける場所で待っていたい。

手続きなど不要で立ち話で保護者とつながりたい。

それが実現できるコミュニティが、駄菓子屋ではないかと考えました。

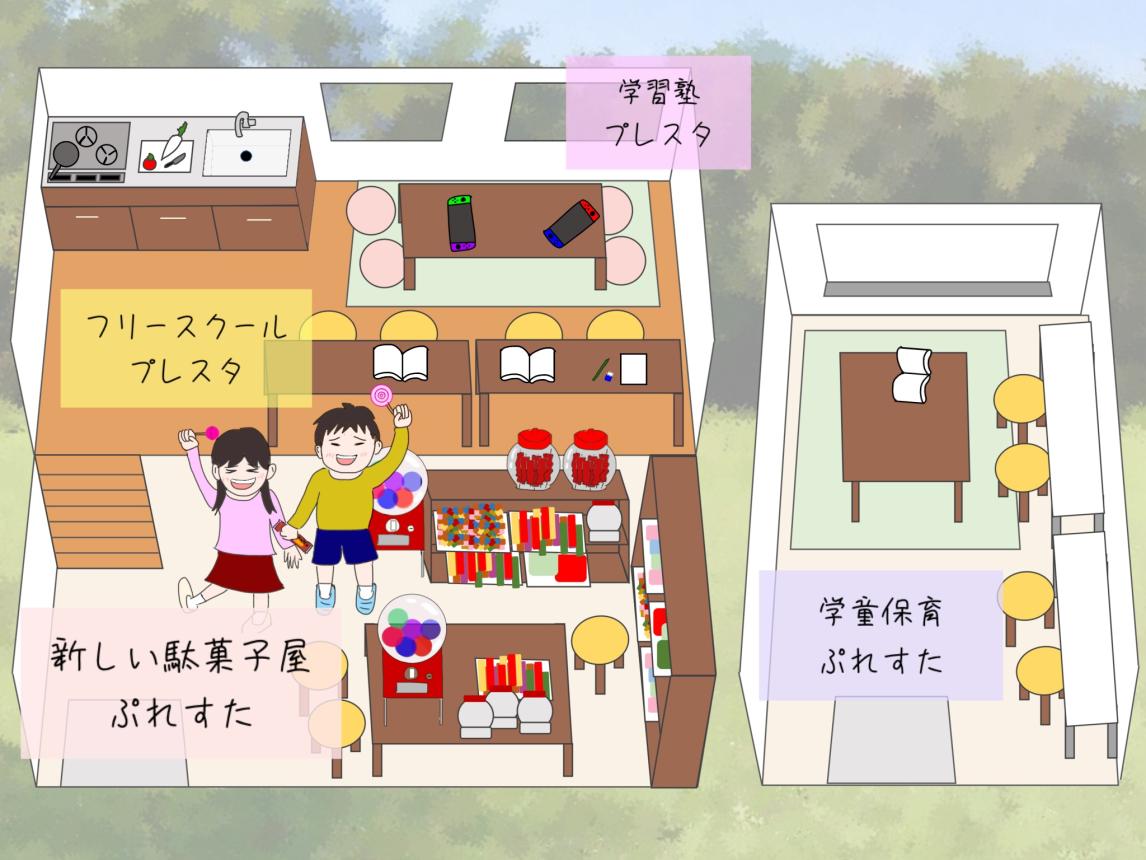

駄菓子屋として地域に根付き、子どもたちや保護者とも気軽に挨拶できる関係性の中から、支援が必要な子どもや家庭を支えていく。もちろんその先には行政、医療機関、教育機関、法律家など様々な方とつながりあっていくことが必要になります。

そうやって地域の子どもが小学生から高校生くらいまでの成長期を見守る場所

それが駄菓子ぷれすたです。

ただ昔からある多くの駄菓子屋がなくなってしまったように、ビジネスとして成立されることは難しいと思っています。

その分、学童預かり・学習塾・不登校の子どもの居場所・通信制高校等を併設していきます。

助成金にも寄付にも頼らない持続可能な子ども支援拠点モデル。

新しい駄菓子屋の庭先から子ども一人ひとりの「権利」の実現へ

これができたら日本のどこの町でもそんな場所がつくれるのはでないかと私たちは考えています。

それいいね、と共感頂けた方は引き続きKIDS ARE ALRIGHTを応援してくださいね。

宮川(あっち)