難病手帳の制度化への署名活動

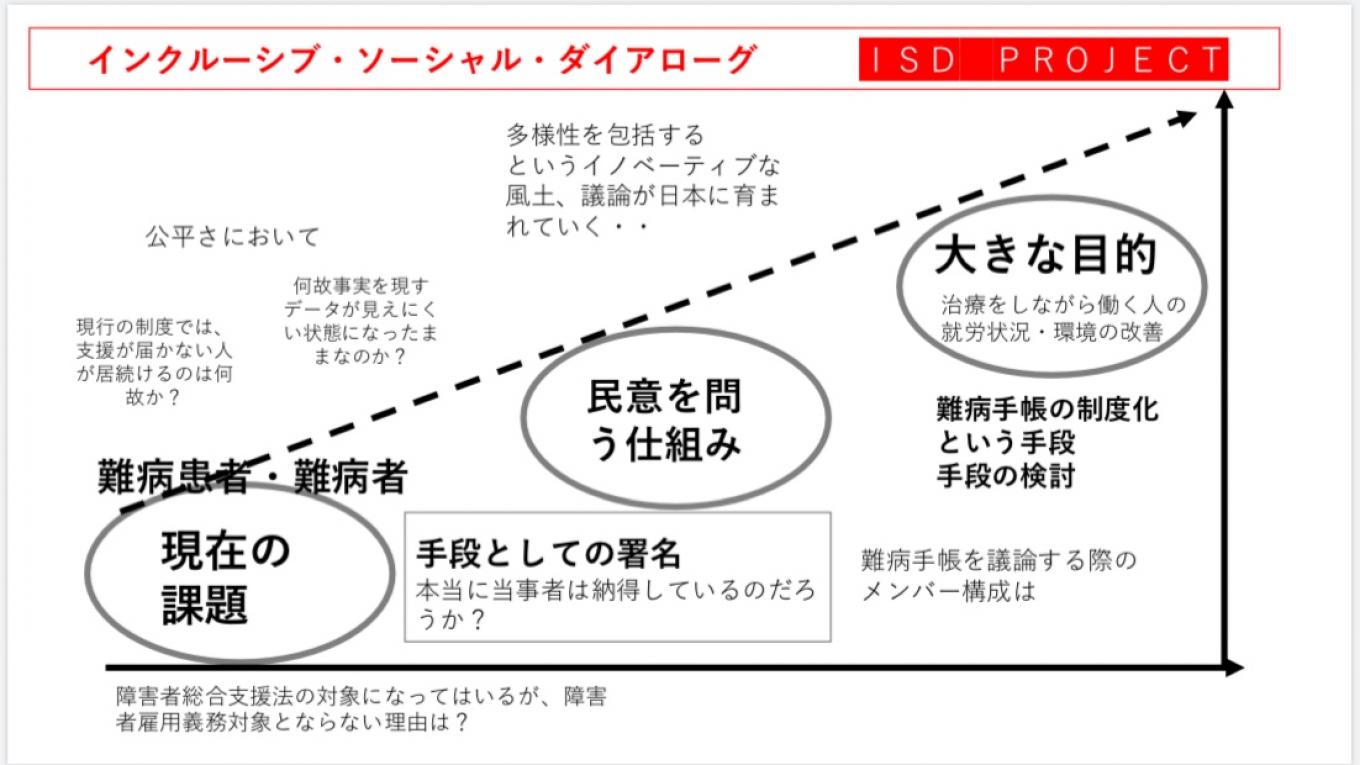

難病患者、難病者は、見えにくい症状、内部障害を抱えながら一般雇用枠で無理をして働いている患者が多くいる一方で、医薬の進歩により、寿命も延び、‘働く‘‘働ける‘難病患者も増加しています。

身体の機能での評価になっている現在の身体障害者手帳、あるいは精神障害者保健福祉手帳では、難病患者の疾患の特性、内部障害や易疲労感、症状の変動性等を評価することができないため、実際には生活への支障の程度が障害者手帳相当の就業上の配慮を必要とする人が、障害者求人が利用できず、相応の配慮を得ることができない状態になっています。

就労での困難性が非常に高い難病患者、難病者がおり、不公平な状態にあるため、疾患の特性に見合った制度が必要と、当事者の声はもとより、支援者、医師らの声を聴き、制度化が必要と確信に至りました。

これ以上制度化が遅れることで、どれほどの難病患者の就労機会を喪失することか。

難病患者就職サポーターとして、難病患者、難病者の就労相談を年900~1000件余り受けたまわり、その実情を目のあたりにし、たくさんの難病患者の声を聴き、この難病手帳の制度化アクション、署名活動を決心しました。

少数の方の念願ではなく、日本の課題と認識しております、

呟けるかたは呟き、

記事にできる方はペンをとり

時間が取れる方は、時間を

経済的にサポート可能な方は、私達の経済的なサポーターとなって、都度サイトからご報告させていただく成果、や結果、繋がりを共有いただければと思います。

僕は、自分の人生の数の時間と体力、気力をこの活動に費やします。数年というのは、示現することを前提に、だらだらと長くアクションを起こす必要はがないだろうと考えています。

是非、お力添えいただければと思います。

必要な難病患者、難病者に必要な働き方の選択肢を!

このページをご覧いただきまして、ありがとうございます。

難病手帳の制度化を考える会 発起人の一人、中金竜次です。

医療者として、就労支援者として、難病患者の就労困難の様を目にし、公務員を辞めアクションを起こすことにしました。

労働局、難病患者就職サポーターの職を退職し、民間で難病患者の就労支援の活動をはじめて、半年あまり、この「難病手帳の制度化」署名アクションキャンペーンをはじめて2週間ほどになろうとしています。

以前、ある、こうしたことに明るい有識者の方と、難病手帳についてお話をしていた際に、

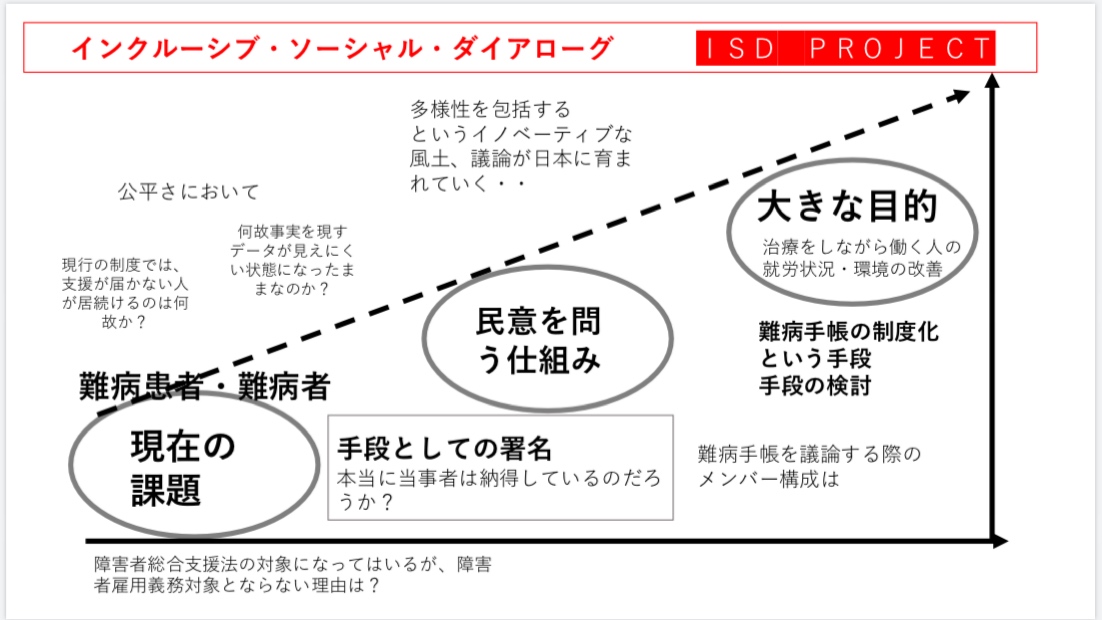

「民意を盛り上げないとだめだよ」と言われました。

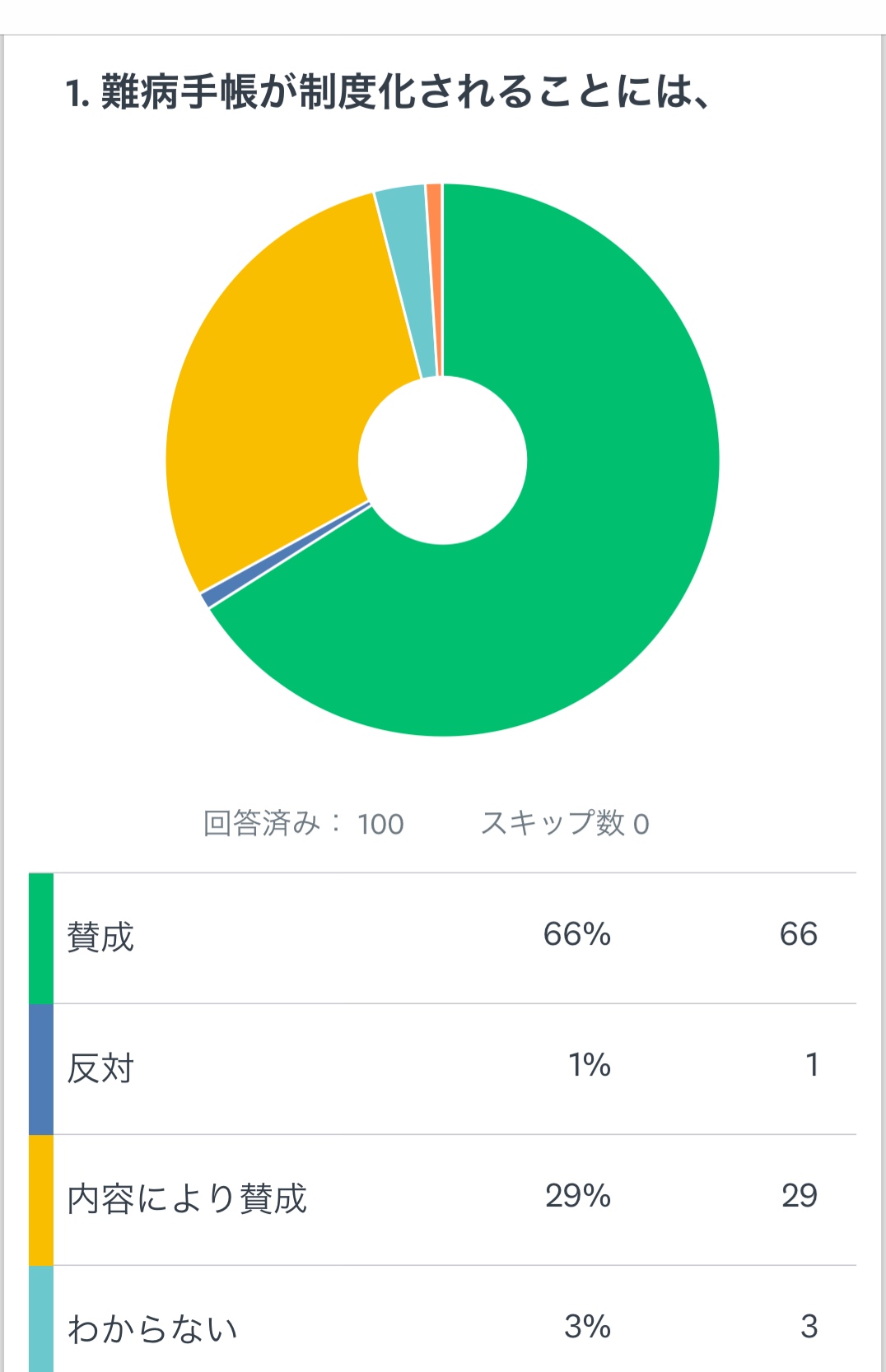

難病手帳が必要な人がいて、実際の民意はあっても、潜在化してしまっている状況では、行政の考え方からすると、政策の優先順位が下がるこことなります。

私も、公務員だったため、その意味はよくわかりました。

なぜ、こんな大切なことが、困っている患者がいながら、社会的な議論にならないのか?

指定難病の数が、世間一般では世の中に共有(報道で流れる数は指定難病の数)されていますが、実は、指定以外の難治性な患者、難病者は、数百万単位で存在しています。

希少疾患というイメージがありますが(それは大多数において間違いではないのですが)、希少でない難治性疾患の患者もおります。

指定難病患者の議論ではなく、さらにその周辺にいる難治性の疾患患者も議論に入れて検討をしないと、

これが、希少疾患患者の話として、「数派の議論である」と世の中に印象を与えてしまいます。

全体では少数派の議論ではない、という点は抑えておきたいと思います。

世界では、日本でいう難病患者である、というだけで、障害者手帳の枠組みに含まれたり、障害年金の受給者は障害者手帳の対象となったり、

だからそうした障害者総合支援法に含まれながら、障害者雇用率制度に含まれない難病患者の今の状態は正常とはいえる状態ではありません。

フランスやドイツの障害者の法定雇用率は5%以上もありますが、いまだに日本は、

2.2%。

官公庁の障害者の水増しにより、ますます障害者雇用率に難病患者を含める話がしにくくなっている点は、国が語れない事情とも言えます。

しかし、そんなことのために、一般市民の職業選択への権利がそがれてはいけない。と思います。

実際はもっと大きな(対象者が多い)議論であり、患者も増えている

患者会の中でも、就労に関心をお持ちの就労世代と、無理をしないで病気を付き合っていくことがいいとどちらかというと、思っていらっしゃる世代、そのジェネレーションギャップが、患者コミュニティーの中でも、「働く話しがしにくい」要素にもなっているという話を、就労世代の難病患者よりよくうかがいます。これは、どの患者会からも聞こえてくるタイプのお話の1つです。

新しい議論の枠組みをデザインすることにより、当事者がや賛同者の手によって、現場の声を生活にどのように反映させていくがいいのか・・声が反映される・・そうした対話をしていく必要があるのではないかと感じています。

このアクションを通じて、国民的な議論は、閉じた系の仕組みではなく、開いた系の議論によって確かめる

批判よりも代案を。拒絶よりは、対話を。

ダイバシティー&インクルージョンの時代というのであれば、前提をゆがめ、現実をまげなくては成立しない議論ではなく、

生活者としての人のな生に注目し、ズレやバグがでてきている制度は検討する、

向き合うことで、周りが変わっていく話でもあり、私たち自身が変わっていくテーマでもあり

難病患者(内部障害・易疲労感・変動性・痛みや痺れ等見えない疾患での生活への支障がある人)の働き方、難病手帳の意義について、より多くの皆さまと語り合えたらと思います。

署名活動も、インターネット版と、ダウンロード版がサイトにございます。

是非、ご協力いただければと思います。

お目通しいただきまして、ありがとうございます。

難病手帳の制度化を考える会

事務局 中金竜次

ご支援の使い道

難病手帳の制度化アクションは、その公共性の高いテーマから、皆様のご支援でキャンペーンを継続できております。

現在、既に

①インターネット署名の実施 (サイト維持費)

②ダウンロード署名 での全国から署名を集める活動を行っています。

③ホームページの制作、リーフレット、チラシ等での継続した周知・啓発活動 (チラシ制作費・発送費)

④難病手帳の制度化を考える会の集いを全国で開催いたします。 (会場費・会議出張)

2020 1月18日 東京開催 2010 3月21日名古屋開催 が既に決定しており。

当事者、有識者の方々にご登壇いただきながら、ご参加いただきました皆様と、ともに考え、そうした声を、インターネットや動画等で、発信し全国の賛同者と共有してまいりたいと考えています。

⑤イベントごとの各メディアへのプロモーション活動 (発送費用)

⑥難病手帳の制度化を考えるシンポジウム開催 いくつかの団体様からのご賛同を前提に、サミットの開催。(会場費・ボランティアの昼食・チラシ制作・発送等)

⑦キャンペーンのためのプロモーションアイテムの制作 (‘難病手帳‘カードを手にもって動画でアップ、アイスバケツチャレンジのカード版を想定)

等、難病手帳の制度化アクションキャンペーンのための活動経費として、活用させていただきます。

尚、収支等のご報告は、サイト上にアップさせていただきます。

どうぞよろしくお願い致します。