就労支援ネットワークONEとは?

就労支援ネットワークONEは、難病患者の就労支援に携わっていた支援者が、難病患者・難治性な疾患患者の社会課題を認識し、地域、社会の中で具体的に周知・啓発、相談支援・雇用を創るためにスタートした活動です。

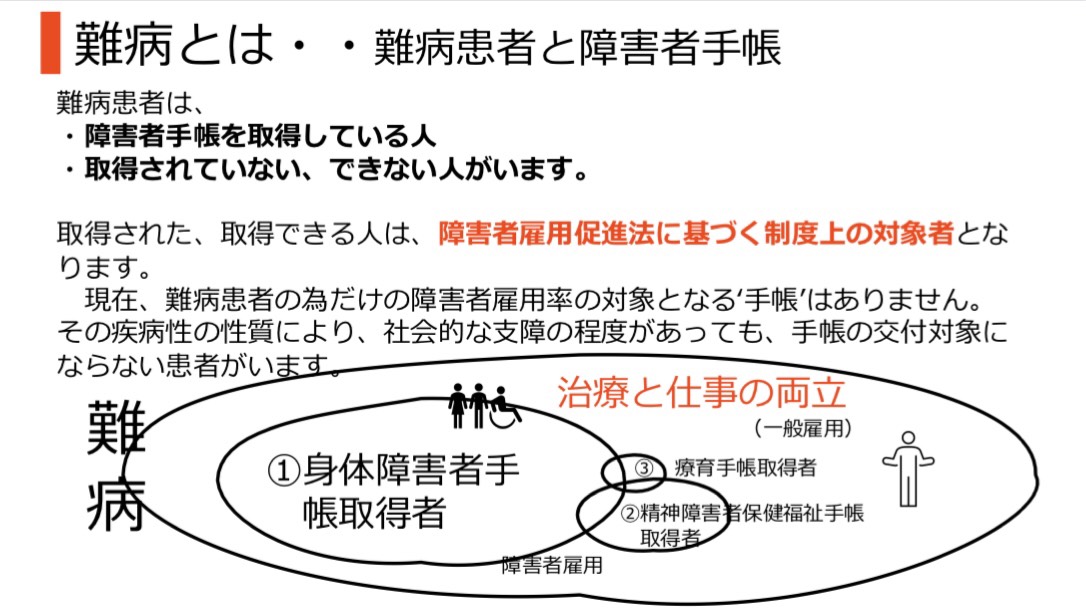

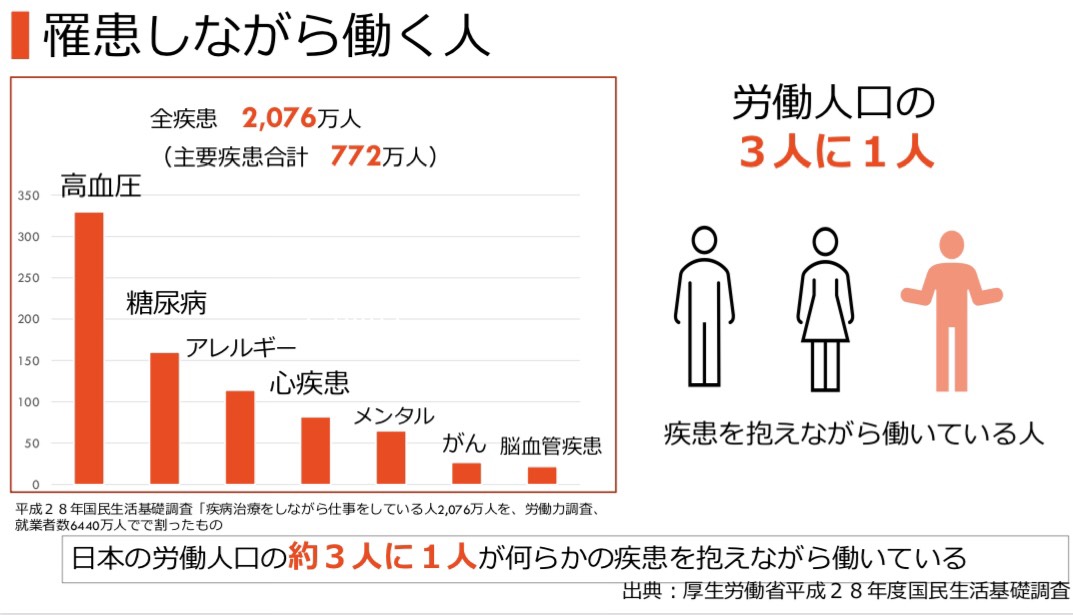

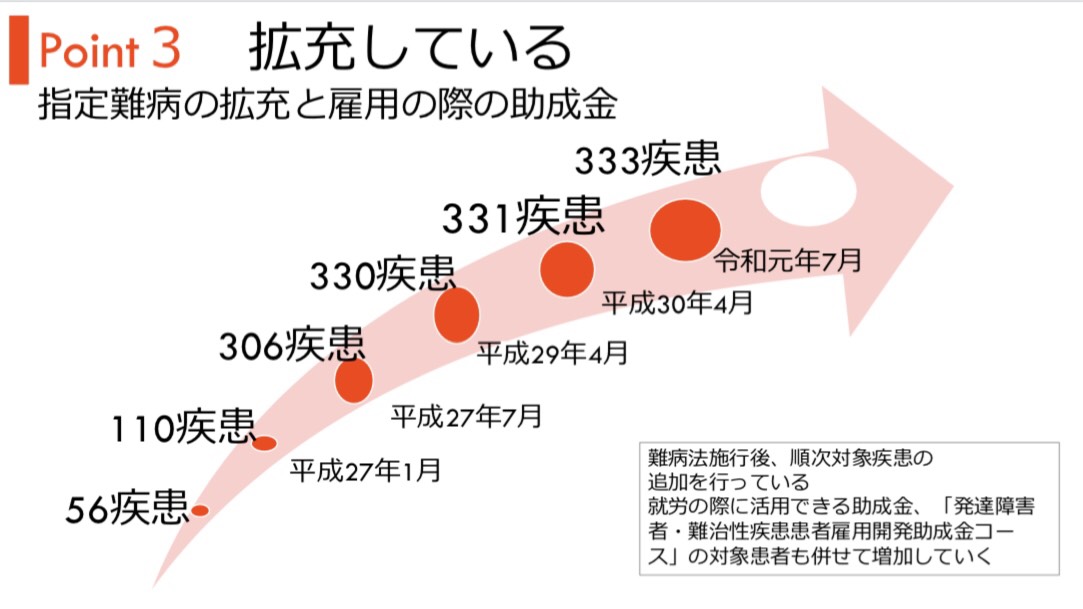

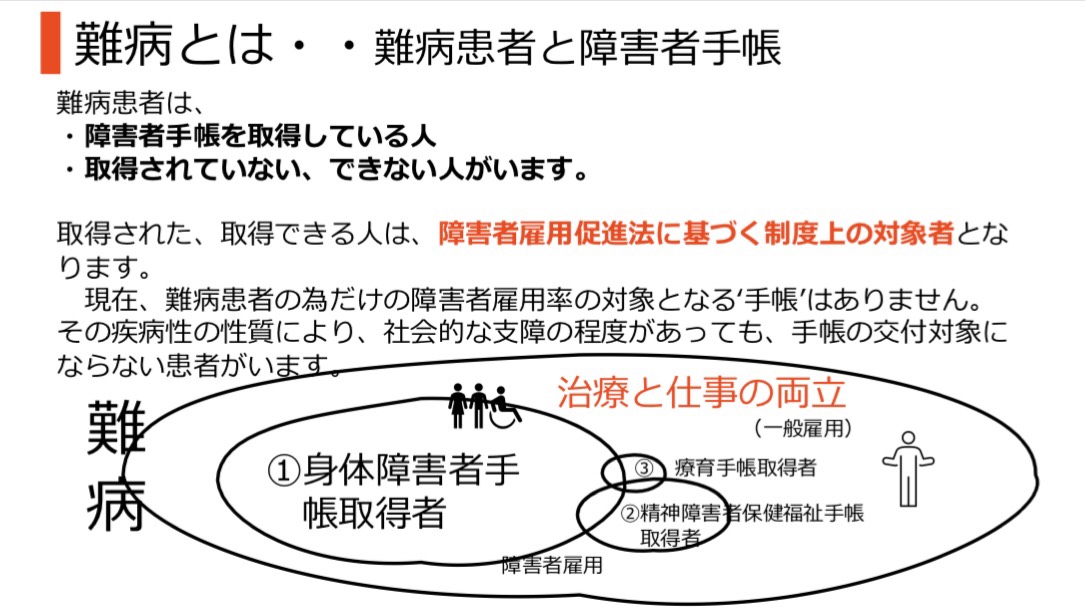

難病患者は、障害者総合支援法に含まれる対象疾患がありますが、障害者雇用促進法での障害者雇用率制度の対象外になっているため、障害者雇用での就労支援を十分に受けることができない状況にあり(障害者就業・生活センターでの支援実績が一部の地域、希少事例な状態、機能していると考えにくい)、指定難病患者の就労率を考えた場合も30万人以上(難病の定義に含まれない難病者を含むと40万、50万人も想定されます)の患者が就労している現状でも、相談窓口は、都道府県に1名程度(神奈川・北海道・東京は2名)の相談支援体制にとどまっています(難病患者就職サポーターの研修は年1回、自治体により支援の内容に差異が大きい)。

一般雇用枠で就労する人材が多い難病患者が障害福祉サービスにより、就労移行支援事業所を利用した後の就活支援においても、病気を開示しながら就労できる社会障壁が大きい。それに対して、雇用開拓、率先した、積極的な意味での周知・啓発が公共の責任において実施されていると考えられる状態になっていない現状の問題。

支援関係者からは、難病患者の就労支援を知る機会(研修の不足)、障害者求人票を難病患者も利用できるといわれながら、雇用率‘制度‘の前に、実際には、雇用率にならない難病者の応募も採用も現実的な就労機会の手段となっていません。

事業者は、がんや、障害者だけが、人材ではなく、働くすべての職員が対象のところ、

SDGsでは、「誰ひとり取り残さない」置き去りにしない・・と掲げられているところですが、

医療者がスタートした就労支援ネットワークONEは、治療と仕事の両立支援、両立雇用に特化して取り組み、

選んで成ったわけでもない人、患者、難病であるという理由で、『難病患者・難治性な疾患患者を取り残さない、置き去りにしない』をかかげ、①個別相談②知る機会提案③雇用づくりのための協働⓸周知・啓発⓹患者コミュニティー・当事者のエンパワーメントに取り組みます。

ご支援いただくことにより、取り組みを強固にしてまいりたいと考えております。

何故、ONEの活動が必要なのでしょうか?

神奈川県の難病患者の就労相談を6年間担当し、難病研究班、両立支援推進チームでの活動なども参加させていただきました。

徐々に相談が増えてゆき、気が付くと1日7人、8人・・それでも、相談者は3ヶ月近くの待ちができ、待たせてはいけないと思いながらも県下を一1人体制、県全域の難病者の就労支援に全面的に取り組んだ場合、ニーズがあることや困っている人が多い実際を、実感しましました。

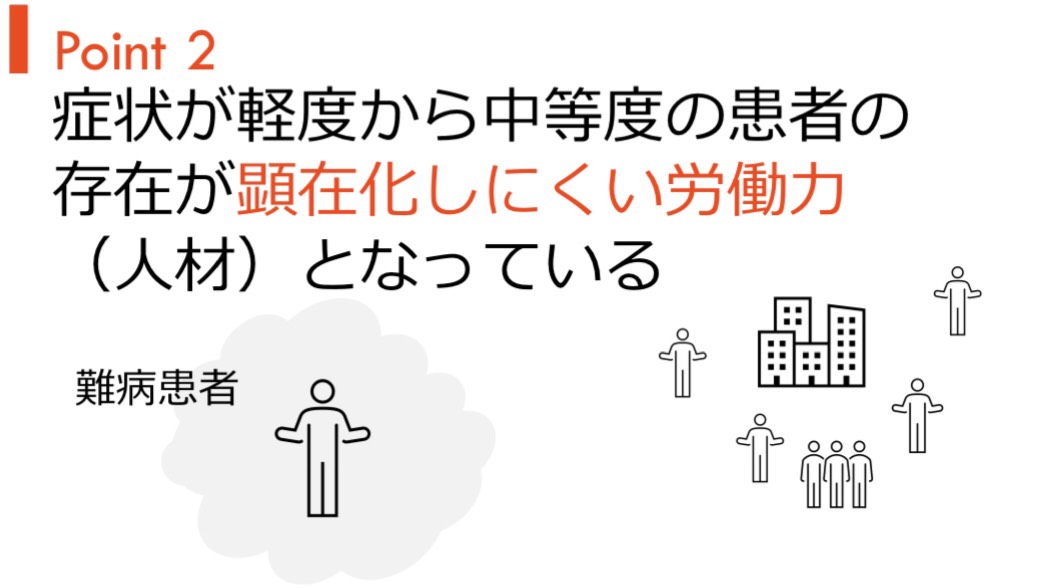

指定難病患者91万人の就労者率は約30万人、その中の2割程度は、フルタイム正社員で就労している可能性がある統計もありますが、病気を開示して就労しにくい社会風潮の中、身近に増加する難病患者の就労課題は、潜在化しやすいテーマとなっています。

【課題】訓練を受けた支援者の存在、及び、支援者が患者数に比して少ない

【そのため】・相談に結びつかない ・患者数が過小評価となる・雇用開拓が遅れる ・情報に出会うまでに時間がかかる・無理をして就労する患者がふえる

ONEは、SNS、動画、オンラインイベントを通じて、難病患者・難治性な疾患患者への情報配信を行います。

また、個別な相談の実施により、個人、コミュニティーのサポートにより、個人、コミュニティーの負担、ストレス軽減に取り組みます。

月に1回程度の通院頻度の患者や、2ヶ月に1回、3ヶ月に1回、半年に1回、年1回の検査のみの患者、月に2回、あるいは3回・・多様な状況ありますが、担当医がおり、診療科があり、症状があり、変動性の有無、そして就業上の配慮事項がそれぞれ有無と個別性があります。整理の仕方や、経過の中で変わっていく状況に対応することも、がんや、長期慢性疾患のそれと実質変わりはありません。

一般雇用で働く患者から、障害者雇用枠で就労する患者、そして、生活の支障の程度が高いのですが、現行の身体障害者の手帳の評価では判断ができない疾病性、その患者が就労の機会を得られていない状況など、

社会と対話し、知っていただくために活動をはじめました。

【課題】難病患者・難治性な疾患患者の現状と実際の課題を社会化し、社会全体が共有できている状況といえない

【そのために】一般就労での就労の際に病気のことを開示しにくい・配慮を得られにくい・配慮の求め方、仕方、双方の準備が整わない・双方に無理をする結果になる

ONEは、動画やSNSを通じた情報配信、個別相談・コミュニティーサポートを通じて、情報を伝える活動に取り組んでおります。

難病者への就労への理解の醸成・仕組み制度づくりへの提言。研究・発表の機会を利用した発信。協議会への参加や官民連携による周知、理解促進のための活動を実施します。

就労情報をえられる場、そして機会をつくり、現在の就労困難性を迅速に軽減する仕組みづくりに取り組みます。

治療をしながら生きる人の今と未来を共に考えましょう

このページに辿り着いてくれて、ありがとうございます。就労支援ネットワークONEの代表、中金竜次です。

医療現場で多くの難病患者と出会い、職業リハビリテーション、労働行政の就労相談窓口で、治療をしながら生きる難病患者・難治性な疾患患者の就労課題、問題を知りました。

6年間の難病患者の就労相談、地域ネットワークづくりの経験を活かして、民間、地域の中で、社会課題の改善への取り組みをするために令和元年、スタートいたしました。

活動開始から約1年、当事者・支援関係者の座談会を20回以上開催し、オンライン無料相談、動画より、当事者の就労体験‘声の事例‘の配信、協議会や研究・発表会での発表など、取り組んでまりました。

今後も、個人から、コミュニティー、官民連携に至る取り組みを継続し、

治療をしながら生きる人の、今の課題(困りごと)未来の課題(雇用、就労、理解の醸成)に取り組んで参ります。

就労支援ネットワークONE

代表 中金竜次

ご支援の使い道

就労支援ネットワークONEの取り組みの中でも

①オンラインでの就労無料相談 電話定期相談 (現在は継続相談の場合は、一部有料とさせていただいております)

②動画からの就労体験の配信

③当事者・支援関係者とのオンライン座談会

⓸研究・発表による周知啓発、難病者への社会参加、就労課題の理解促進

等を通じて、情報に触れる機会、プラットフォームづくり活動の維持・継続に活かさせていただきます。

皆さまの声、そして、ご支援により、持続的な活動により、テーマごと、アップデート(次の段階に向かう)をしてまいりたいと思います。

どうぞよろしくお願いいたします。