2024年に第1回飛島盆踊りを開催

そもそもなぜ飛島盆踊りをやることになったのか、それは2024年5月のことです。

笠原が卒業した大正大学(東京都豊島区)には鴨台盆踊りを企画・運営する授業があります。その授業の担当教員(当時)であった齋藤知明先生(山形県酒田市出身)から、山形県酒田市にある有人離島「飛島」でおこなわれる島キャンプについて紹介がありました。

それを見た有志の学生8名が立候補し、第1回飛島盆踊りを企画・運営することになりました。

9月の開催が決まり、約3カ月の中で、関係者とのミーティングを行ったり、実際に飛島に行ってイメージを膨らませたりと準備を行いました。

その結果、第1回飛島盆踊りは、約30人の方と開催することができました!詳細な経緯や、飛島盆踊りについてはこちらの特集記事をご覧ください。

飛島盆踊りを一度きりの開催で終わろうとは考えていませんでした。

「100年続く文化行事にする」という言葉を合言葉に、地域の活性化と関係人口の拡大を図るため、第2回飛島盆踊りを開催したいと考えていました。

高校生との協働

第1回は大正大学の学生のみで企画・運営を行いましたが、第2回飛島盆踊りでは酒田東高校の高校生とタッグを組みました。

きっかけは、2024年10月に酒田東高校の中間発表を齋藤先生が見に行ったことでした。そこで「飛島でアートプロジェクトをやりたい」という高校生の発表を聞いたそうです。後日、高校生から「本発表に向けてアドバイスがほしい」と齋藤先生に連絡があり、ミーティングをすることになりました。その場で「飛島で盆踊りをつくった大学生がいるから、話してみるのはどうか」という話が出て、大学生にも声がかかりました。

そして翌年2月、飛島の運営に関わった大学生が移住体験で酒田に来たタイミングで、高校生と対面で会う機会を作ることになりました。意見交換を重ねる中で、一緒に第2回飛島盆踊りを作ることが決まりました。

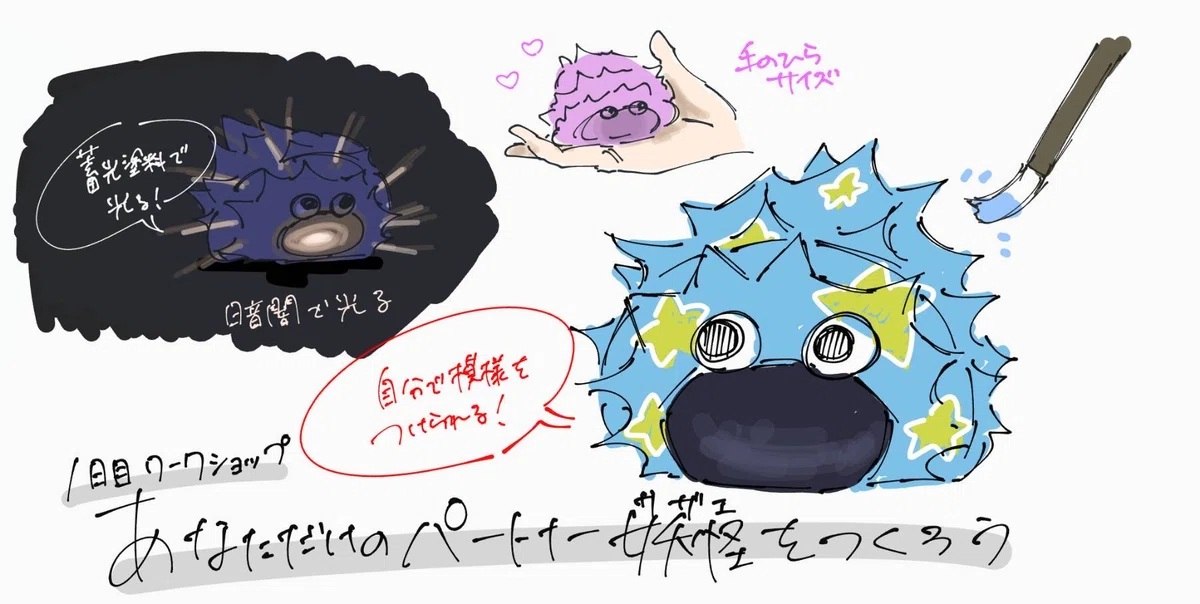

そこからはオンラインでミーティングをすることになりました。5月のミーティングでは、高校生からスタンプラリーを行いたいとの企画案をもらいました。それに対して大学生側は、スタンプラリーを鴨台盆踊りでやった時の難しさ、やるにあたってここを考える必要があるなど高校生にとって新たな視点となる現実的な部分を伝えました。

それ以降、月に2回ほどミーティングを行い、大学生がメンター役となり、企画のブラッシュアップを行いました。最終的には、ワークショップとウォークラリーを行うことが決まりました。

運営に新メンバー

飛島盆踊りは第2回ということもあり大学生は前回の経験を基に、企画・運営に何が必要なのかなど考えて進めました。

しかし、課題も感じました。それは、引き継ぐ人がいないことです。第1回飛島盆踊り実行委員会だった学生は全員4年生となり、下の学年が一人もいない状況でした。100年続く文化行事にするためにも、引き継ぎがとても重要だと考えました。

そこで、7月に大正大学で鴨台盆踊りの授業を履修している学生に、酒田での盆踊りについて説明会をおこないました。その結果、運営として新メンバーが7人、参加者として6人の学生に申し込んでもらうことができました!

第1回飛島盆踊り実行委員会メンバー6人に加えて新メンバー7人が参加し、第2回飛島盆踊りの運営メンバーは13人になりました!13人のメンバーが全体の流れや関係者との調整を行う統括班と当日の盆踊りの会場や流れの調整を行う演出班に分かれて運営を行いました。

おわりに

第2回飛島盆踊りがどのようなメンバーで運営されたのかについて紹介しました。

第1回と同じように進めるのではなく、新しいことができるようにすることを心掛けました。また、100年続く文化行事にするため、新たなメンバーを加えて企画・運営を進めました。

次回は、飛島盆踊りが酒田でどのように準備され、開催されたのかについてお届けします!お楽しみに!

*この記事は酒田コミュニティ財団設立準備会のnote(2025年10月3日掲載)を再編集して掲載したのものです。

▶note

▶Instagram

金額3,000円 |

金額5,000円 |

金額10,000円 |

金額30,000円 |

金額10,000円 |

金額30,000円 |

金額50,000円 |

金額100,000円 |

金額3,000円 |

金額5,000円 |

金額10,000円 |

金額30,000円 |

金額10,000円 |

金額30,000円 |

金額50,000円 |

金額100,000円 |