事業の背景にある社会課題

子ども時代を振り返ったとき、下記の中で、何か思い当たるものはありませんか?

- 集団での活動が苦手で、独りよがりな人物だと思われる。

- ひとつのものに集中することが難しく、落ち着きがない。

- 学校の環境に馴染めず、居場所を見失い、孤独を感じる。

自身がそうであった、身の回りにそのような友人を知っている、『発達障がい』や『不登校』という言葉を聞いたことがある等、何か身に覚えのあるという方は少なくないのではないでしょうか。

『発達障がい』や『不登校』という困難を抱えた子どもたちは、年を経るごとに増え続けています。

令和3年度には、何らかの障がいを抱え、通級による指導を受けている児童・生徒数が18万3880人に及び、前年度から2万人弱も多くなっています。また、不登校についても同様で、29万5925人の児童・生徒が学校に通えない、もしくは通いづらい状態にあるのが現状です。

前述したものは、子どもたちが抱える困難の一部分に過ぎません。

ただひとつ言えるとすれば、現代の子どもたちは、ありとあらゆる困難を、その小さい身体に背負っている、ということです。

我々は、そんな子どもたちが抱えている困難を少しでも和らげ、友人と笑い合い、助け合い、学びを通して、楽しく生きていくことができるように、フリースクール・学童保育・放課後等デイサービスという3つの事業を中心に、日頃から子どもたちと関わっています。

代表者の想い

この度は、当施設の取り組みに関心をお寄せいただき、誠にありがとうございます。

私が『フリースクール』を始めたいと夢を持ったのは、今からおよそ30年前になります。そして、ようやく『創伸館 フリースクール』を始められたのが、8年前。その約22年の間、不登校の子どもたちに対して私ができることは、ほとんど何もありませんでした。

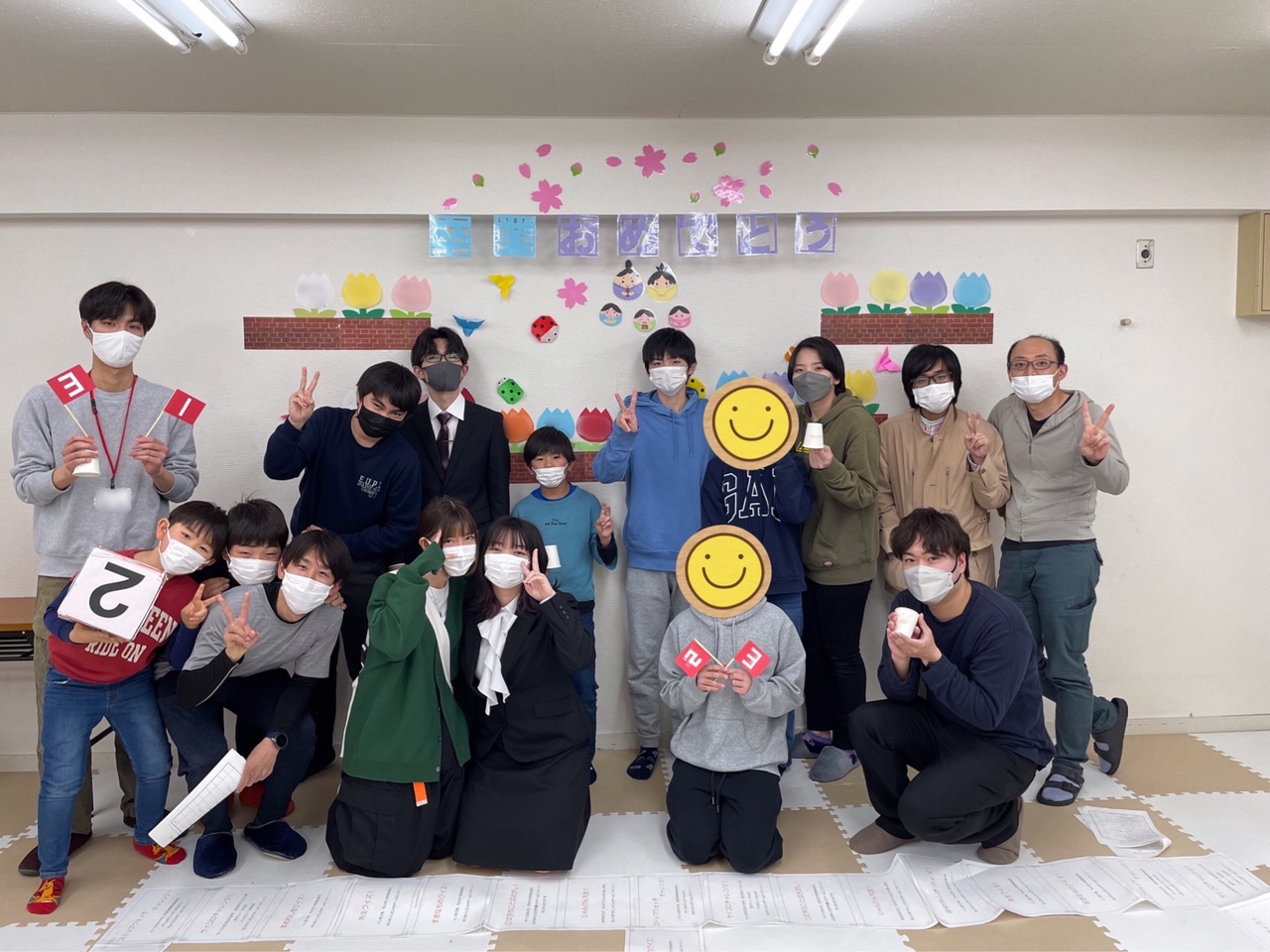

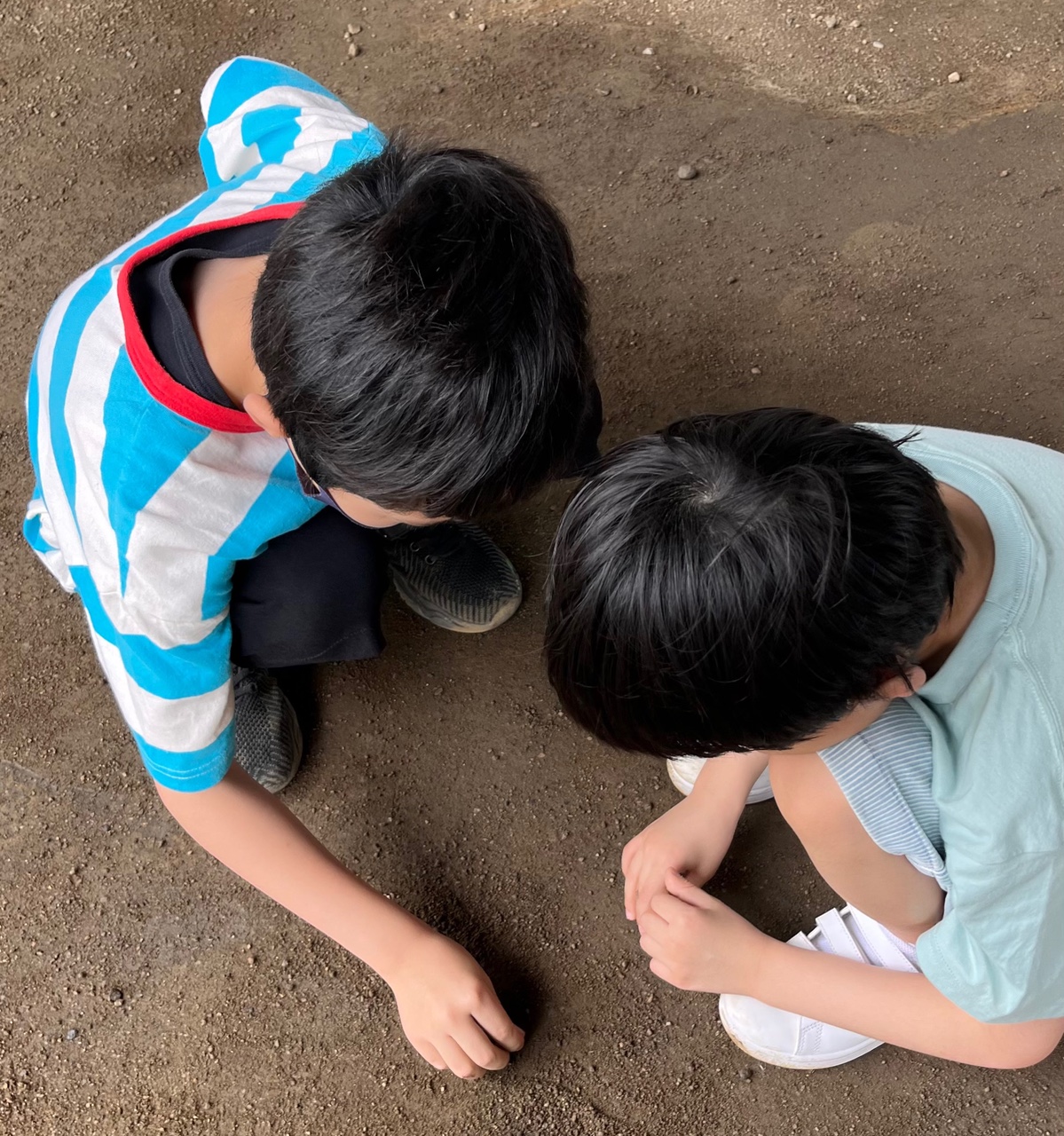

現在は、様々な特技や個性を携えた多くの職員が在籍し、可能性の原石を持った子どもたちと触れ合い、学び合っています。さながら、家族でない家族、兄弟でない兄弟のような光景です。子どもたちは、日々、自身の原石を磨くべく学び、語り、遊んでいます。それに合わせて職員も、毎日のように支援の方法を研鑽し、試行錯誤しています。

開設した当初と比較して、子どもたちが集う環境としては、随分と落ち着いてきたと思います。しかし、利用する生徒が増えると、それに伴うスタッフの増員、設備・教材・おもちゃ等の充実が必要になっていきます。それらすべてを保護者様に負担していただくことは難しく、とはいえ、我々の負担のみで賄うこともできない状況です。幾度となく行政機関へ補助の要望を提出していますが、未だ形にはなっておりません。

これらの状況を鑑み、この度、我々の想いに寄り添っていただける方々へ、ご支援をお願いする運びとなりました。

創伸館は今後も、次代の担い手である子どもたちが、学校に通わない道を選んだとしても、思い出に溢れた青春時代を過ごし、まっすぐに自分の夢へと向かって進めるよう、「やってみよう!」のチャレンジ精神を忘れることなく邁進していきます。

代表取締役 兼本盛広

寄付金の使い道

フリースクールの運営において、現状、公的な補助金等は支給されておりません。

そのため、教育資源を確保することが非常に厳しいという実情があります。

月会費の平均は3万円弱だとされていますが、創伸館では、1ヶ月に1万5000円をいただいております。フリースクールを利用するまでのハードルを、少しでも下げておくためです。平均的な水準まで引き上げたところで、恐らく、劇的に改善されることはないでしょう。

このページでは、500円と2000円の募金ができるプランを設けています。

喫茶店で嗜むコーヒーを、雑誌や漫画や文庫本を、子どもたちの新しい経験へと換えていただくことはできないでしょうか。

500円があれば、計算ドリルや漢字ドリル等の教材を購入することができます。

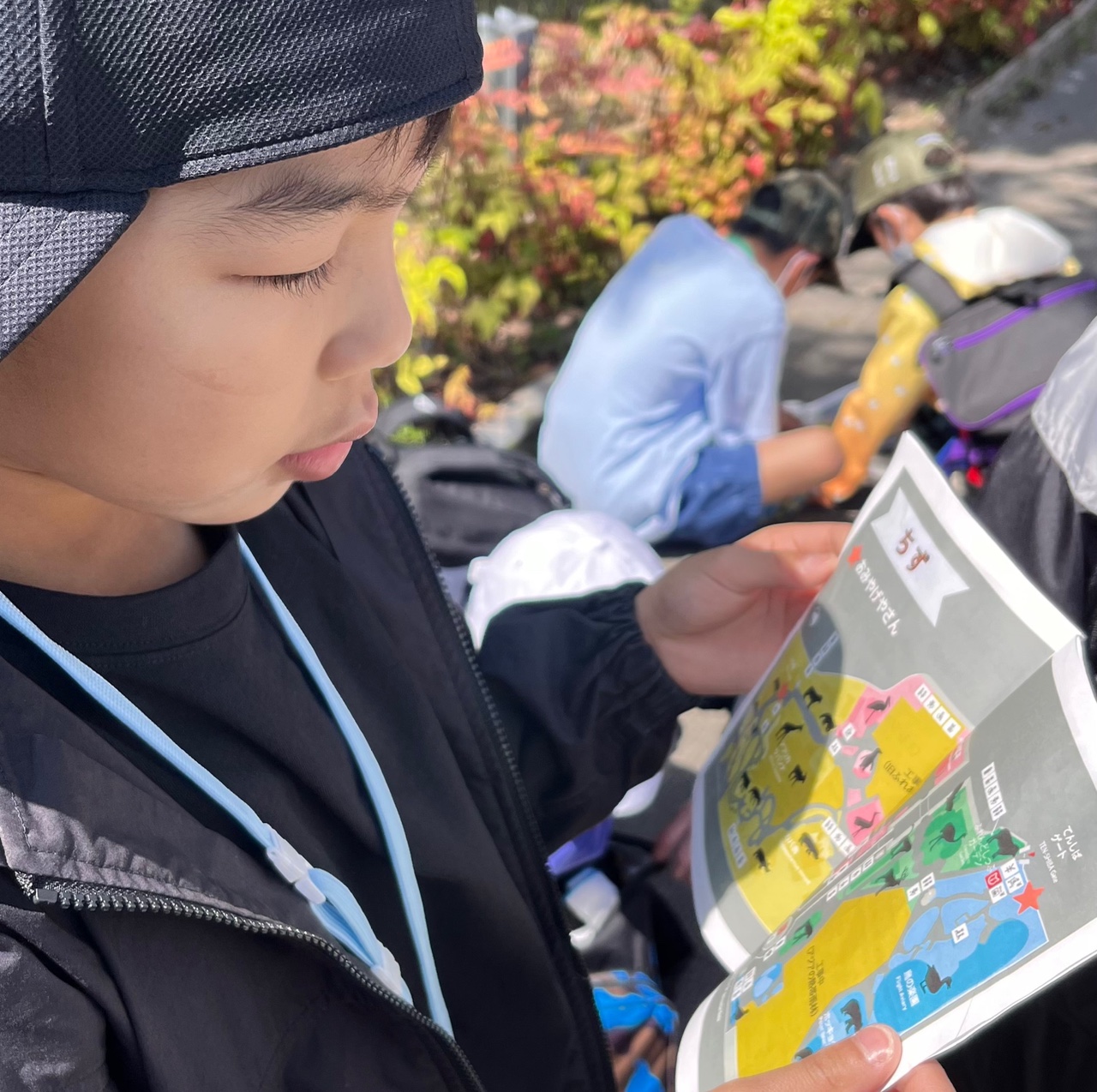

2000円があれば、例えば、2023年の6月に、堺市立ビッグバンへ遠足に行った際に保護者様に負担していただいた参加費(2220円)を捻出でき、経済的な理由によって参加を見合わせた子どもたちも、友人たちと共に楽しむことができます。

さらに多くの資金が得られれば、PCを購入し、ICTを取り入れた教育を進められるかもしれません。職員の給料や研修に掛かる費用に充て、支援の質を高められるかもしれません。新しい地域に教室を設けられるかもしれません。このように、様々な可能性が広がっていきます。

このページをご覧になられた方の中で、我々の取り組みに共鳴していただける方に出会うことができましたら、非常に嬉しく思います。

ご支援のほど、何卒、よろしくお願い申し上げます。