科学技術による破局的な事態を警告してきた高木仁三郎

高木仁三郎は、東京大学で核化学を学び、民間企業で核燃料に関する第一線の開発研究にも従事する中で、原子力は人間の力では制御できないことを痛感し、原発事故がもたらす深刻な被害を警告するとともに、生涯をかけて脱原発を訴えました。残念ながら、2011年の東京電力福島第一原発事故で、仁三郎の警告が現実のものとなり、今年2月には、ロシアによるウクライナ侵攻で、原発が軍事攻撃の標的にされるという事態が発生しています。

原子力に限らず、現代の科学技術は様々な利便性とともに、人々の健康や環境に深刻な被害を及ぼすリスクをはらんでいます。しかし、経済的な利益を優先する企業は、科学技術がもたらすリスクを軽視し、政府はそれらのビジネスの研究開発を補助金等で支援することはあっても、リスクを調査する研究への予算をつけることには消極的です。昨今は、大学等に所属する研究者も業績評価や研究費の獲得に追われ、それぞれの専門分野において、批判的な議論が乏しく、閉鎖的な状況がますます深刻化しています。

高木仁三郎は、実際の被害に直面する一人ひとりの市民と不安を共有しながら科学技術がもたらす負の側面について批判的に検証し、解決を目指す取り組みを「市民科学」と位置づけました。

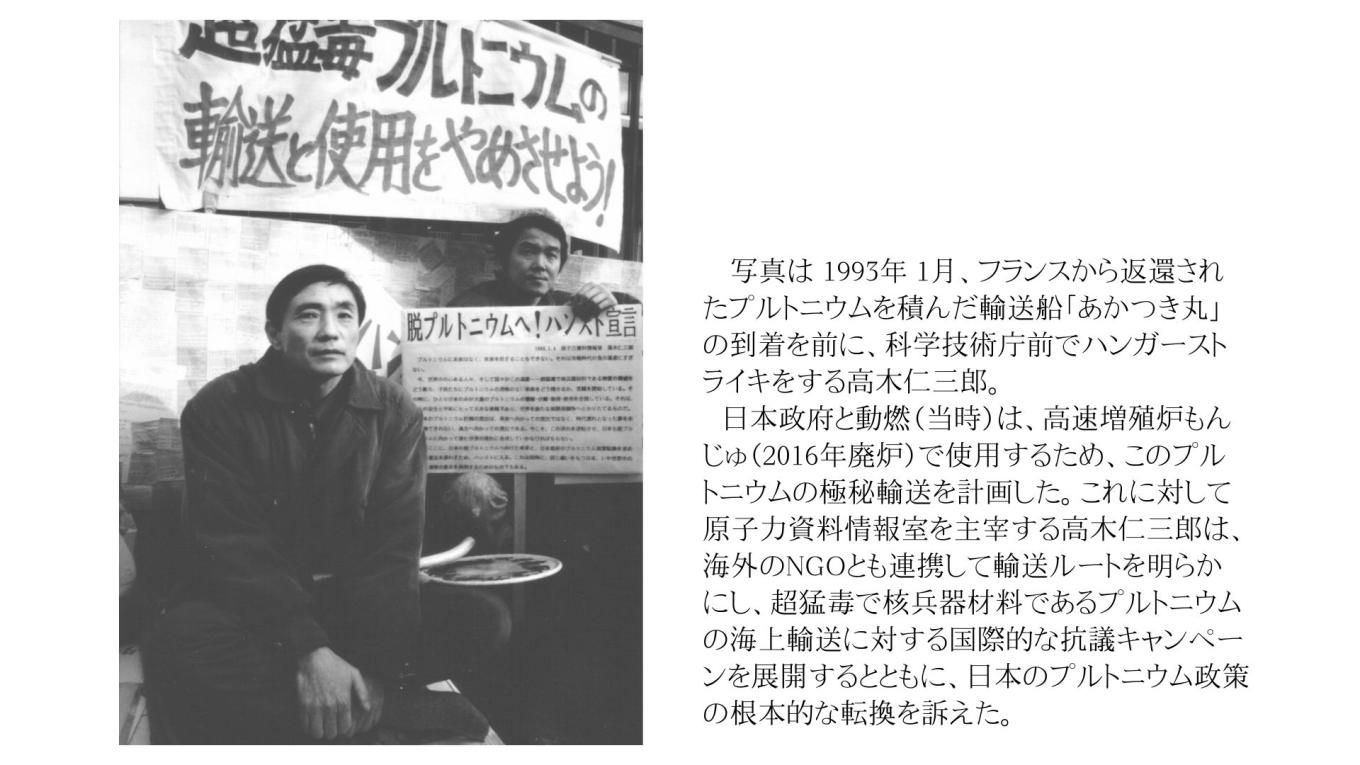

高木仁三郎は、1973年に都立大学助教授の職を辞した後、市民の側から、科学的裏付けに基づいて原子力の危険性をわかりやすく解説し、市民が本当に必要とする情報を提供する非営利組織「原子力資料情報室」の設立・運営に力を尽くすとともに、原子力だけではなく、現在の巨大科学のあり方を根本から批判しました。このような彼の活動に対して、「プルトニウムの危険性を世界の人々に知らしめ、また情報公開を政府に迫って一定の効果を上げるなど、市民の立場にたった科学者として功績があった」として、1997年に「もうひとつのノーベル賞」と呼ばれるライト・ライブリフッド賞が授与されました。その賞金をもとに、1998年に市民科学者を育てる「高木学校」を開校しましたが、その矢先に大腸ガンが発覚しました。2000年夏、高木仁三郎は、自らの遺産を第一のファンドとし、さらに賛同する市民への協力を呼びかけることで、次の世代の「市民科学者」を発掘し、資金的な支援をする基金を設立して欲しいという遺言を残しました。その遺言に基づいて発足したのが高木仁三郎市民科学基金です。

高木基金が助成してきた「市民科学」の実例と成果

高木基金は、高木仁三郎の遺志に基づき、日本国内およびアジアの個人・グループを対象に、公募による調査研究助成を行ってきました。

高木基金が助成してきた調査研究の分野は、核・原子力に関わるものだけでなく、化学物質による健康被害、公共事業による環境破壊の問題、情報公開や民主的な社会の仕組みに関わるものなど、さまざまです。

設立以来の21年間の助成の累計件数は440件、助成総額は2億2306万円となりました。(1件あたりの助成金額は、国内枠は20万円から100万円、アジア枠は5千ドル=約67万円です。)

具体的な助成の事例と、その調査研究がどのような成果をもたらしたのかを紹介します。

■上関の自然を守る会 <2002年度から2016年度にかけて14回、合計1,120万円を助成>

上関の自然を守る会は、中国電力が山口県で計画している上関原発計画の環境アセスメントが極めて不十分なものであると考え、市民と専門の研究者が協力し、計画地周辺の鳥類、植物、底生生物、海藻類などの詳細な調査を行い、上関原発計画の予定地が、瀬戸内海の中でも極めて重要な「生物多様性のホットスポット」であることを明らかにした。この調査活動により、中国電力は、追加の環境調査を余儀なくされ、原発計画が2年以上遅れることにつながった。2011年3月の福島原発事故により、原発建設のための埋立工事も中断しているが、中国電力は上関原発の建設を進める姿勢を変えていない。

■カネミ油症被害者支援センター <2003年度から2013年度にかけて5回、合計360万円を助成>

カネミ油症は1968年に発生した食中毒事件で、食用油に含まれていたダイオキシン類によって深刻な健康被害をもたらした。すでに発生から50年以上が経過しているが、被害は、当時、問題の油を直接摂取した世代だけでなく、次世代にもおよんでいる。カネミ油症被害者支援センターは、ダイオキシン問題に関心を持った東京の一般市民(多くは女性)のボランティアグループで、長崎県などの被害者を訪ね、被害者の切実な声を聞き取り、報告書にまとめたことで、後に政府が被害者への支援策を策定することにも貢献した。なお、政府の支援策も十分なものとは言えず、また、被害の実情には未だにわからないことも多く、同センターは今も調査や被害者の支援活動を継続している。(写真は被害者への聞き取りの様子)

アジア枠助成の事例 ■ラオファン・ブンディテルサクル さん(タイ)

<2016年度に40万円、2017年度に44万円を助成>

タイでは、2014年の軍事クーデター以降、森林の保護が国家安全保障問題に位置づけられ、森林破壊の抑制と同時に森林面積拡大を目的とした国家森林法が制定された結果、伝統的な生活様式による森林使用までもが“森林破壊”とみなされるようになった。

弁護士であるラオファンさんは、高木基金による助成を受け、少数民族よる土地使用の実態を調査し、その正当性を確認すると同時に、タイ社会が少数民族の生活を認識し、高地民族に対する森林法および政策適用の見直しが行われるよう、関連当局への働きかけを行った。(写真は、村人にヒアリングを行う様子。現地レポートは高木基金のウェブサイト「アジアの市民科学者を訪ねて」からご覧いただけます。)

このクラウドファンディングで目指すこと

高木基金の過去21年間の助成事業は行政からの補助金や企業からの寄付に頼ることなく、設立当初から継続的に支援してくださる方や、特に福島原発事故以降は、大口のご寄付なども含めて、すべて市民からの寄付に支えられてきました。高木仁三郎と時代をともにされた設立当初からの支援者には、高齢で退会される方も少なからずおられ、高木基金として、新しい理解者・支援者を拡大していくことが大きな課題となっています。

この間のコロナ禍で、人が集まるようなイベントが開催しにくくなり、支援者の広がりが思うように進んでいませんでした。また、高木基金は、お金がちゃんとあって、うまくいっているだろうと思われていることが少なくないのですが、そうした期待や信頼をいただいていることはありがたい反面、実情は、毎年、その年に支給する助成金の財源を会費や寄付で募集しながら助成を行ってきたのが実情です。そこで、必要な資金の金額と、それに対する寄付の集まり具合を「見える化」するとともに、高木基金や助成先の市民科学者と多くの市民のみなさんのつながりを拡大することをねらいとして、今回のクラウドファンディングを企画しました。

この機会にぜひ、多くのみなさんに高木基金の存在を知っていただき、市民科学を支える基盤を一緒に支えて下さればと思っています。

いただいたご支援の使い道:助成事業の流れ

今回のクラウドファンディングに寄せられた寄付金(目標1,000万円)は、高木基金の2022年度の助成事業の資金として使わせていただきます。

2022年度国内枠助成費用として600万円(550万円は助成決定済み、50万円は若い世代への助成に充当予定)

2023年度アジア枠助成財源として200万円(2022年8月より募集開始、詳しくはこちら)

助成運営経費200万円(助成関連費用、事務局人件費の一部を含む)

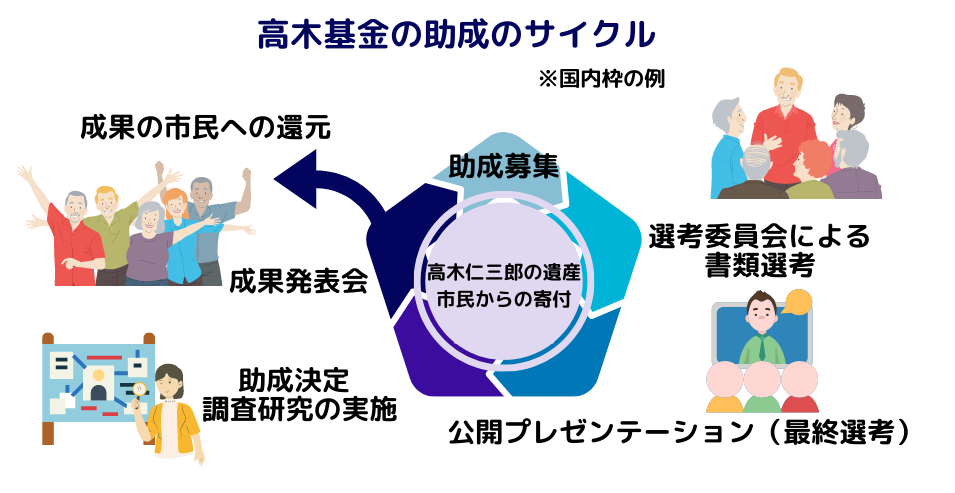

高木基金の助成はみなさまからの寄付金で行われています。助成先は次のような手順で決定します。

1.助成公募(団体ウェブサイトほか、大学やNPOセンターにも情報を送り、広く呼びかけます。)

2.選考委員による書類選考を経て、理事会で決定します。※選考委員、理事はこちらからご確認いただけます。

3.助成期間中は、助成先とのミーティングや必要に応じてアドバイザーを交えた相談や専門家派遣、広報協力など、資金・非資金両面からサポートをしています。

4.助成終了後は、助成先に、報告書の提出とともに、成果発表会での発表をしていただきます。調査研究の成果が論文にまとまればよいということではなく、市民社会に還元され、様々なかたちで活用されていくことが大切だと考えています。

税制上のメリットについて

高木基金は認定NPO法人であり、高木基金へのご支援は、個人の場合所得税の寄附金控除、法人の場合は損金算入、相続財産からのご寄付の場合の非課税など、税制上の優遇措置の対象となります。

高木基金役員の思い

以下は高木基金の発足以来、代表理事を務めている河合弘之弁護士による高木基金のイベントのあいさつ文です。やや長文ですが、高木基金の考え方、活動スタイルについての想いも込められたものですので、ぜひお読みください。

高木仁三郎さんは、2000年10月8日に死去した。これほど多方面かつ多くの人に惜しまれた死は珍しいと思う。それは彼の実績、思想の質の高さのためであると同時に、彼に更なる行動と成果を期待していた人が多かったためであろう。自らが癌にかかっていることを表明してからの2年間の高木さんの活動は目覚ましいものがあった。各地で講演をし、証言し、そして著作した。私は彼の講演についてまわった。これが最後の講演になるかもしれないと、いつも思いながら。原発の廃絶、とりわけ核燃料サイクル政策の廃絶を熱っぽく語る彼を見て、私は「野に叫ぶ聖者」という言葉を何回も思い浮かべた。また市民科学の必要性を説く彼の姿は、良心的で有能な科学者の思想の到達点を示していた。黒板に図を書きながら、彼は言った。「科学や技術は人間の利便性という光のさす部分を追求する。しかしそれには必ず陰の部分、負の部分が伴うことを忘れてはならない。自動車のもたらすスピードと排気ガスによる空気汚染、地球温暖化のように。その最たるものが原発による電気の利便と、過酷原発事故の恐れ、日常的被曝、そして使用済み燃料の後世への押しつけだ。これら現代科学・技術の陰の問題に市民の立場から取り組み、市民のための解決策を提示する科学が必要だ。それを市民科学と呼ぼう」高木さんが晩年に至って明確に打ち出したこの考え方には、多くの者が感銘を受けた。

高木仁三郎さんは、2000年10月8日に死去した。これほど多方面かつ多くの人に惜しまれた死は珍しいと思う。それは彼の実績、思想の質の高さのためであると同時に、彼に更なる行動と成果を期待していた人が多かったためであろう。自らが癌にかかっていることを表明してからの2年間の高木さんの活動は目覚ましいものがあった。各地で講演をし、証言し、そして著作した。私は彼の講演についてまわった。これが最後の講演になるかもしれないと、いつも思いながら。原発の廃絶、とりわけ核燃料サイクル政策の廃絶を熱っぽく語る彼を見て、私は「野に叫ぶ聖者」という言葉を何回も思い浮かべた。また市民科学の必要性を説く彼の姿は、良心的で有能な科学者の思想の到達点を示していた。黒板に図を書きながら、彼は言った。「科学や技術は人間の利便性という光のさす部分を追求する。しかしそれには必ず陰の部分、負の部分が伴うことを忘れてはならない。自動車のもたらすスピードと排気ガスによる空気汚染、地球温暖化のように。その最たるものが原発による電気の利便と、過酷原発事故の恐れ、日常的被曝、そして使用済み燃料の後世への押しつけだ。これら現代科学・技術の陰の問題に市民の立場から取り組み、市民のための解決策を提示する科学が必要だ。それを市民科学と呼ぼう」高木さんが晩年に至って明確に打ち出したこの考え方には、多くの者が感銘を受けた。 高木さんは市民科学という思想を主張するだけでなく、実際に市民科学を奨励し、市民科学者を育てる枠組みを作ろうとした。その一つが高木仁三郎市民科学基金である(もうひとつは高木学校であり、これは彼の生前に発足した)。

彼は弁護士である私に対して、彼の全ての財産を基金の設立に当てるような法律的なスキーム作りを依頼したのだ。私は忠実にそれを実行した。彼の遺産は約3000万円だった。清貧の彼にも多くの支援者がいて、それらの人々からの基金を、彼はしかるべき日のために貯えていたのだ。彼は言った。「私が死んだら月並みな葬式はやめて偲ぶ会をやってほしい。そこでカンパをいっぱい集めて私の遺産とあわせて市民科学基金の基礎となるお金をつくってくれないか」。残される者にとって重い課題だった。

2000年12月10日、日比谷公会堂での偲ぶ会には約3000人の人々が集った。

そこで私は懸命に高木基金の必要性をのべ、基金の要請をした。「皆さん、今、財布の中にあるお金を全部置いていって下さい。それは高木さんと志をともにすることです。」と。スピーチが終わった時の拍手の大きさを私は忘れない。これで基金を発足するに足りるお金は集まる、私はそう確信した。その日の夜、遅くまでかかって千円札、壱万円札と硬貨を皆で勘定した。

3880万5390円あった。これと高木さんの遺産約3000万円の合計約6900万円で高木仁三郎市民科学基金はスタートした。

私たち理事が、この基金の基礎に据えたコンセプトは「市民運動としてのファンド」ということだ。大会社や大金持ちが大金を拠出し、それを審査委員らが良しとする研究に、助成金として出すのが普通のやり方だ。しかし、それでは市民科学助成としての特徴がないし発展性がない。

市民運動体としての基金とは、「市民がお金を出し、応募者は市民に向かってプレゼンテーションをし、市民の意見も入れて助成対象者を決め、対象者は研究が終わったら、その成果を市民に向かって発表し、その発表に感銘した市民がまたお金を出す」というような良い資金循環としての基金である。反原発だけではない広い分野から理事と選考委員を得て、この基金は動き出し、動き続けてきた。

そして2011年3月11日の東京電力福島第一原発事故。

高木さんが、「友へ――高木仁三郎からの最後のメッセージ」(これは偲ぶ会で朗読された)で述べた、「原子力時代の末期症状による大事故の危険と結局は放射性廃棄物がたれ流しになっていくのではないかということに対する危惧の念は、今、先に逝ってしまう人間の心を最も悩ますものです」という言葉のとおりになってしまった。福島第一原発の重大事故の発生を知ったとき、高木さんの危惧が現実になってしまったことに、私は強い怒りと悔しさを覚えた。

そして、もう二度とこんなことを起こしてはいけない、そのためには何でもやろうと決心した。そのように心を動かされた人は多かったと思う。現に、3・11事故後、高木基金に対する寄付は急増した。「原発事故はもうたくさんだ。原発をなくす、安全・安心な社会をつくるための研究や運動に使ってほしい」と。

その中で、2011年の12月に、都内のとある個人の方から、亡くなられたお母様の遺産からとのことで、5千万円もの高額のご寄付をいただいた。その際、「先進的または実験的で、その成果が次の事業に生きるようなプログラムを新たに開発し、概ね10年にわたって実施してほしい」という主旨のご要望をいただいた。難しいご要望ではあったが、高木基金としても大変光栄なことであり、2012年度の一年間をかけて、どのようなプログラムを立ち上げるべきか、検討を重ねた。もともと、ご寄付の際のご希望には、原発問題へのご指定などはいただかなかったが、福島原発事故を受け、高木基金として新たに立ち上げるべき事業としての結論は、脱原発社会の構築のための情報分析、現実的な政策立案と社会的な検討の「場」を構築すること、すなわち、「原子力市民委員会」の立ち上げである。

この大きなご寄付のおかげで「原子力市民委員会」が発足し、さらに多くの方から事業指定寄付によるご支援をいただいたことで、活動を継続することができている。原子力市民委員会が発表する意見は、再稼働一辺倒の政府や原子力ムラの一方的な言い分に対する強力かつ有効な反撃となり、また市民の心のよりどころとなっている。

高木基金の発足以来、20年以上にわたり、多くの方々から大口、小口の寄付をいただいたことに、心から感謝し、ともに喜びたい。また、この様な活動をこれからも粘り強く続けていくために、引き続きのお力添えをぜひともお願い申し上げたい。

地道に市民科学を探究すること、それを支援し続けること。これが私たちにできる最も重要なことだ。時の権力がどんなに無理押ししても、世論調査をすれば、原発再稼働反対の数は、賛成の3倍もあることがわかる。この声は「原発やめろ!! 自然を守れ!! 地球を守れ!! 後世に美しい環境を!!」という声と100%重なっている。そのような声を維持し、強くしていくことがついには政治を変えるのだ。そのための知識と意思を国民に供給し続ける。これが高木基金の役割だと思う。