2011年3月の東日本大震災・福島第一原発事故によって、多くの人が、毎日の食材や水、日常的な生活空間の放射能汚染を自分たちで確認し、何を食べるか・食べないか、どこでどのように生活をするのかを、自分たちで判断せざるを得ない状況となり、各地で、「市民放射能測定室(所)」が立ち上げられました。

「みんなのデータサイト」は、各地の市民放射能測定室が、それぞれの測定結果を集約し、誰でも簡単に閲覧できるようにしたインターネット上のデータベースの名称ですが、同時に、市民放射能測定室のネットワーク(そのもの)の名称でもあります。「みんなのデータサイト」への助成の結果は、こちらのリンクからご覧ください。→ 2016年度 2017年度 2018年度

高木基金は、東日本大震災直後の5月に実施した緊急助成から、市民放射能測定室への助成を行いましたが、直接助成していない測定室も含めた「研究交流会」などにも取り組んできました。一連の「測定支援事業」は、高木基金として、福島原発事故を受けて取り組んだ「市民科学」の実践として、とても重要なものでした。

前置きが長くなりましたが、以下、みんなのデータサイト運営委員の大沼淳一さんからいただいたメッセージです。(事務局長 菅波 完)

高木仁三郎市民科学基金2022クラウドファンディングによせて

大沼淳一(みんなのデータサイト運営委員)

福島原発事故によってばら撒かれた放射能が食品や土壌を深刻に汚染し、政府や地方機関が頼りにならなかった中で、市民自身による放射能測定が始まりました。その時最大の難問は、100~500万円の高価な測定器を買わなければならないことと、測定に関する技術知識の欠落でした。

この二つの難題に敏速に対応してくれたのが高木基金でした。5月には臨時の、11月には例年通りの助成金募集があり、それぞれ複数の市民放射能測定所が測定機を購入することができました。翌年になると、市民放射能測定所のための「研究交流会」が高木基金の呼びかけで開催され、参加者の旅費の補助などの資金面での支援に加えて、技術知識の共有化がはかられました。この「研究交流会」が回を重ねる中で、複数の測定所のデータを誰でもがワンストップで検索できるデータベースの構築が提案され、最大32測定所が参加する「みんなのデータサイト」が誕生したのでした。

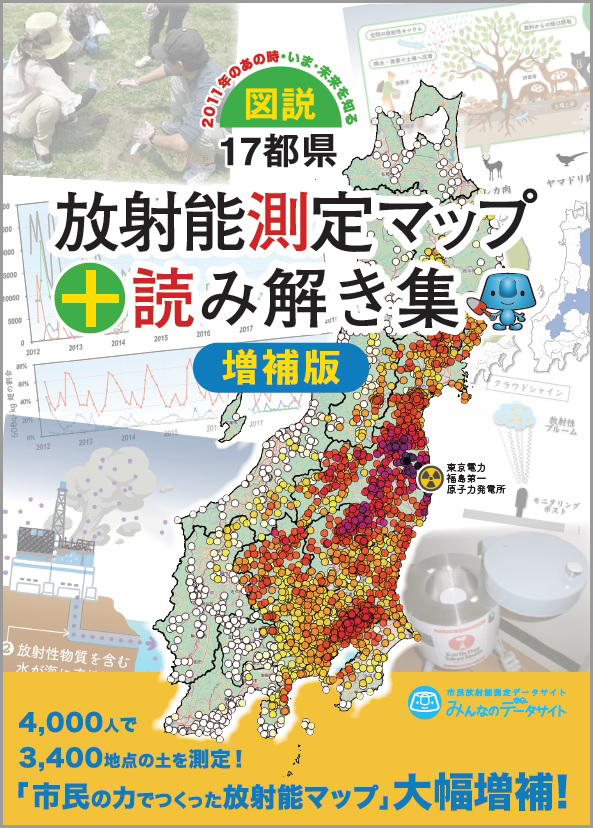

福島事故がもたらした土壌放射能汚染について、政府はちゃんとした調査を避け続けてきました。ヘリコプターに搭載したセンサーから地上300mの空間線量率を測って、地上の放射能濃度を推定する方法をとってきたのです。ならば市民の力で土壌汚染マップを作成しようと、17都県3400余地点で土壌の放射能濃度を測定し、WEBで常時公開をはじめました。我が子とともに出かける公園、通園通学する園庭や校庭の汚染を知りたい多くの親たちなど延べ4000人がサンプリング(土壌の採取)に参加してくれました。そしてこの結果をまとめ 『図説・17都県放射能測定マップ+読み解き集』を刊行しました。初版は3000部でしたが瞬く間に売り切れて増刷を繰り返し、ついには2万部に達しました。

福島事故がもたらした土壌放射能汚染について、政府はちゃんとした調査を避け続けてきました。ヘリコプターに搭載したセンサーから地上300mの空間線量率を測って、地上の放射能濃度を推定する方法をとってきたのです。ならば市民の力で土壌汚染マップを作成しようと、17都県3400余地点で土壌の放射能濃度を測定し、WEBで常時公開をはじめました。我が子とともに出かける公園、通園通学する園庭や校庭の汚染を知りたい多くの親たちなど延べ4000人がサンプリング(土壌の採取)に参加してくれました。そしてこの結果をまとめ 『図説・17都県放射能測定マップ+読み解き集』を刊行しました。初版は3000部でしたが瞬く間に売り切れて増刷を繰り返し、ついには2万部に達しました。

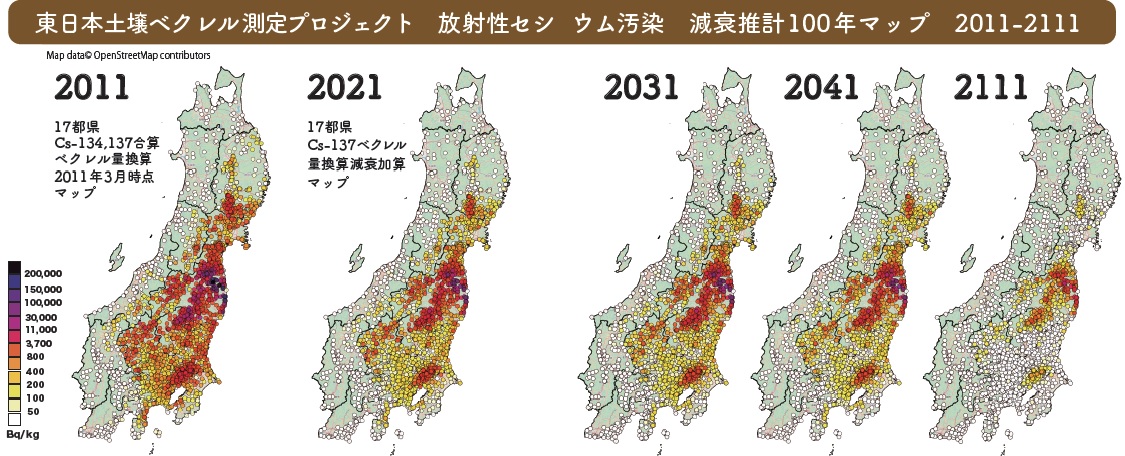

土壌中放射能がいつになったら安心できるレベルまで減衰するのか。この予想をするためには正確な土壌測定が欠かせません。100年マップでは2111年までのセシウム濃度推定地図を示しましたが、任意の未来の予測が可能です。政府は、避難者の皆さんに対してこういう情報を提供するべきなのです。

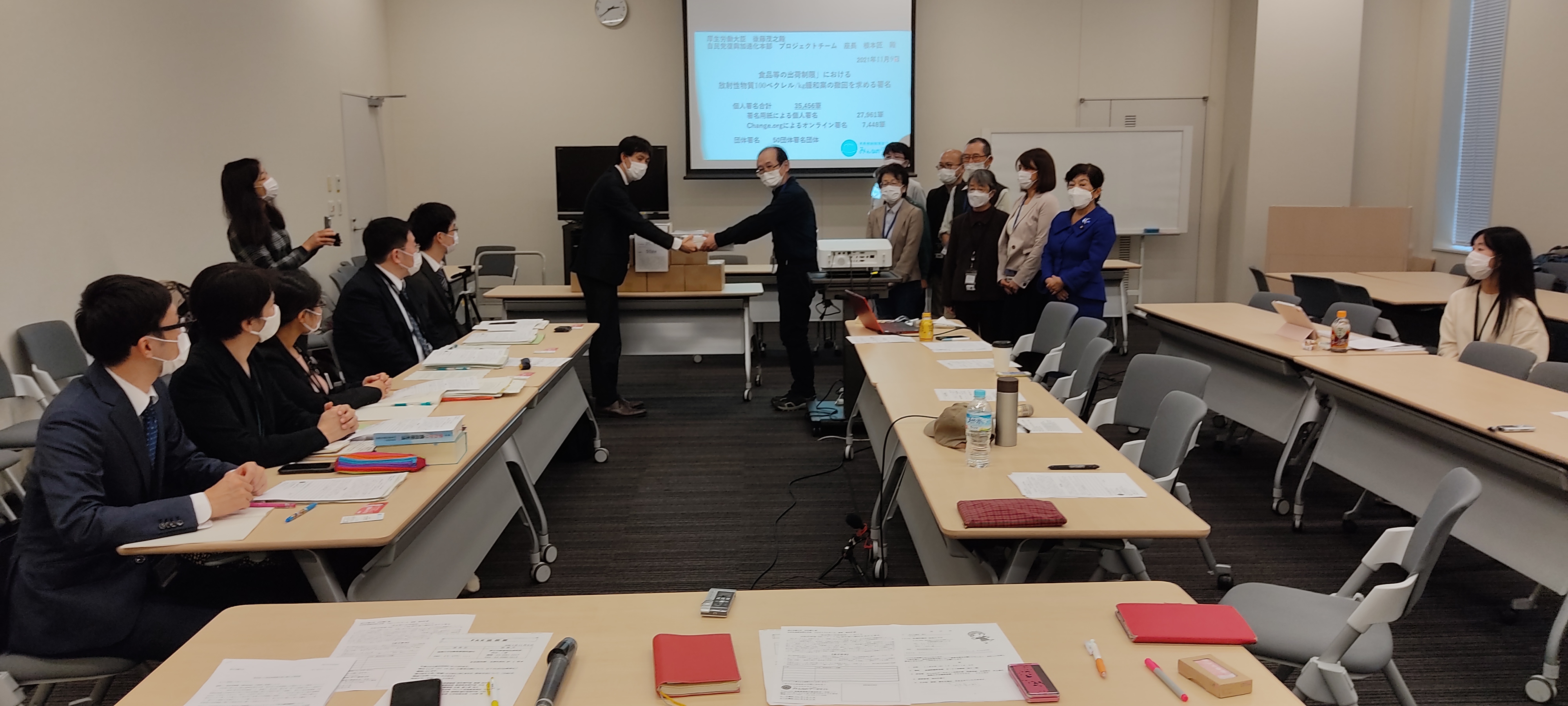

事故直後に定められた食品の基準は500 Bq/kgでしたが、2012年4月からは現行の100 Bq/kgになりました。幸いにも畑で採れる野菜類でこの基準を超えるものはほとんどなくなりましたが、山菜、野生キノコ、ジビエ類では基準超過が続いています。基準超過件数が減ってきたら基準を下げるのが真っ当なやり方のはずですが、なんと基準を10倍以上に改悪しようとする動きが出てきたのです。自民党東日本大震災復興加速化本部のプロジェクトチーム(座長:根本匠元復興相)が2021年3月8日に復興大臣あてに提出した「食品等の出荷制限の合理的なあり方に関する提言書」です。みんなのデータサイトはすぐさま反対の記者会見を参院議員会館で行うとともに、署名運動を展開しました。写真は、2021年11月9日、参院議員会館にて厚労省担当官6名と意見交換するとともに、厚労大臣あての、個人(紙)27,961筆、オンライン 7,448筆、団体50筆、合計35,459筆の署名を提出した時のものです。

肥大化する近代科学技術の陰で、無辜なる民の健康と生命の安全がむしばまれる事例が世界中に満ちています。それと闘う市民と市民科学を支える力強い応援団としての高木基金の存在は欠かせません。