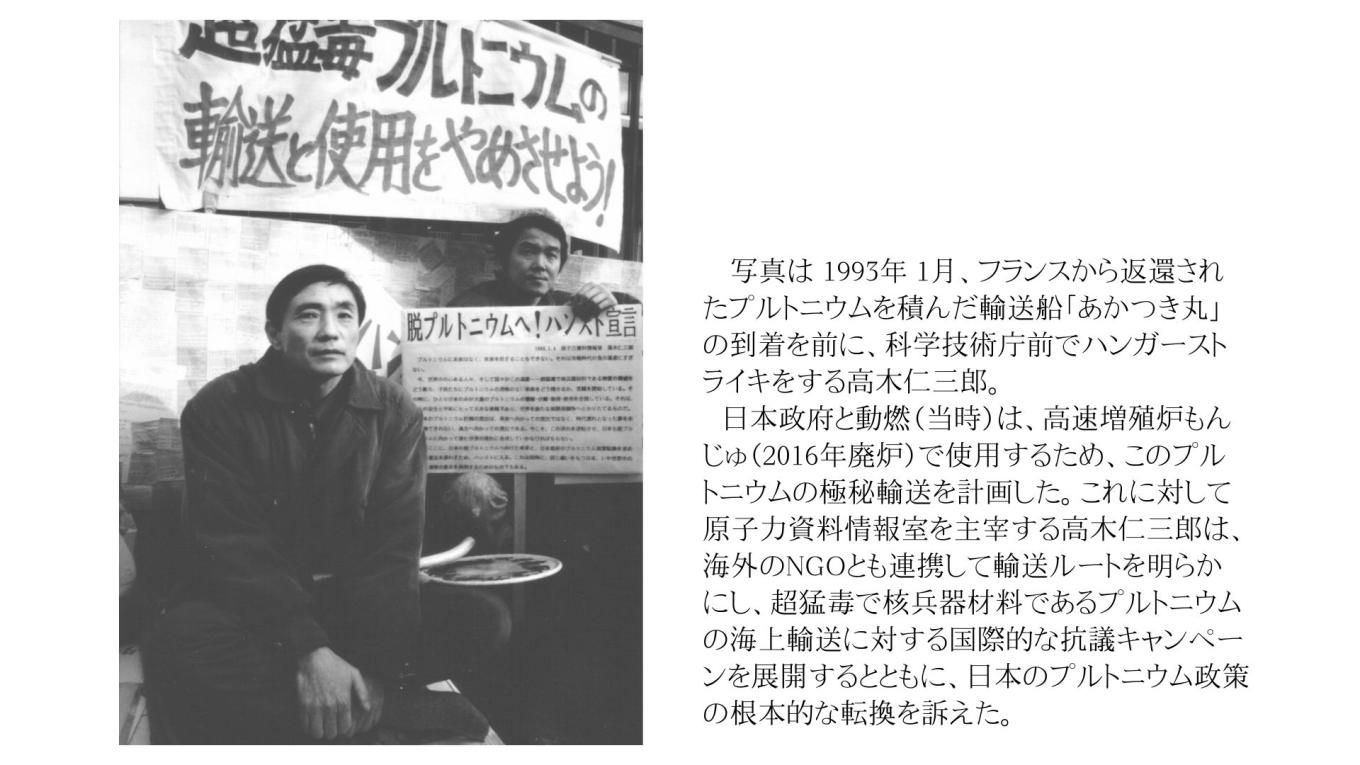

2011年3月の東日本大震災・福島第一原発事故の発生を15年以上前に警告していたとして、事故後にあらためて注目された高木仁三郎の論文を紹介します。岸田政権が原発再稼働・老朽原発の運転延長をなし崩しに進めようとしている今、あらためて読んでいただきたい文章です。

この論文「核施設と非常事態 ーー地震対策の検証を中心に」は、1995年の『日本物理学会誌』50巻10号に掲載されたもので、以下のリンクで公開されています。https://www.jstage.jst.go.jp/article/butsuri1946/50/10/50_10_818/_pdf/-char/ja

ぜひ、全文をお読みいただきたいのですが、ここでは、

「原発が地震に襲われて損傷を受けた場合の対策を考えておくのが現実的」

「国や電力事業者は、「原発は地震で壊れない」ことを前提にしてしまっているため、そこから先に一歩も進まず、地震時の緊急対策を考えようとしない」

「地震時の防災対策にも、原発事故時の緊急対策にも不備が指摘されているから、これらが重なったら対応は不可能になる」

「原子炉容器や一次冷却材の主配管を直撃するような破損が生じなくても、給水配管の破断と緊急炉心冷却系の破壊、非常用ディーゼル発電機の起動失敗といった故障が重なれば、メルトダウンから大量の放射能放出に至る」

「福島県浜通り」などの「集中立地点を大きな地震が直撃した場合など、どう対処したらよいのか、想像を絶する」

といったことが具体的に指摘された、論文の後半の二節を転載しました。

「核施設の他の緊急事態」として「たとえば、原発や核燃料施設が通常兵器などで攻撃されたとき」

についても触れた上で、高木仁三郎は、この論文を、

「公衆はそれらの点も含めて、改めて核エネルギーの選択の妥当性を判断しなくてはならない。」

という言葉で締めくくっています。今こそ、多くの人に読み返していただきたいと思います。

(高木仁三郎市民科学基金 事務局長 菅波 完)

高木仁三郎「核施設と非常事態 ーー地震対策の検証を中心に」から (太字は菅波)

原発の非常時対策は?

以上、耐震設計に関連して私の見方をごく概略的に述べてきたが、原発の地震に対する 安全性について大きな疑問・不安が残る。最大限控えめにみても、「原発は地震に対して 大丈夫」という言い方は、上述のような疑問や不確かさに対して、すべてを楽観的に解釈 した場合にのみ成り立つものだろう。

しかし、そんな楽観論の積み重ねの上に築いてきた砂上の楼閣が音を立てて崩れたのが、 阪神大震災の実際ではなかったか。その教訓に学ぶとすれば、「安全神話は成り立たない」 ことを前提にして、原発が地震に襲われて損傷を受けた場合の対策を考えておくのが現実的ではないだろうか。国や電力事業者は、「原発は地震で壊れない」ことを前提にしてしまっているため、そこから先に一歩も進まず、地震時の緊急対策を考えようとしない。たとえば、静岡県による東海大地震の被害想定に、浜岡原発が事故を起こすことは想定されていない。逆に、浜岡原発の防災対策では、地震で各種の動きや体制がとれなくなるようなことはいっさい前提としていない。ただでさえ、地震時の防災対策にも、原発事故時の緊急対策にも不備が指摘されているから、これらが重なったら対応は不可能になるだろう。

仮に、原子炉容器や一次冷却材の主配管を直撃するような破損が生じなくても、給水配管の破断と緊急炉心冷却系の破壊、非常用ディーゼル発電機の起動失敗といった故障が重なれば、メルトダウンから大量の放射能放出に至るだろう。もっと穏やかな、小さな破断口からの冷却材喪失という事態でも、地震によって長期間外部との連絡や外部からの電力 や水の供給が断たれた場合には、大事故に発展しよう。その場合、住民はきわめて限られ た制約の中で、避難等をしなくてはならなくなる。現行の原子力防災指針では、一定の事故段階でコンクリート製の建物などへの住民避難を前提としているーーそれすら住民参加型の訓練が行われていない状況では実現性に疑問が残る―ーが、地震でそれらの建物が使えなくなることなどは、想定していない。

さらに、原発サイトには使用済み燃料も貯蔵され、また他の核施設も含め日本では少数地点への集中立地が目立つ(福島県浜通り、福井県若狭、新潟県柏崎、青森県六ヶ所など)が、このような集中立地点を大きな地震が直撃した場合など、どう対処したらよいのか、想像を絶するところがある。しかし、もちろん「想像を絶する」などとは言っていられず、ここから先をこれから徹底して議論し、非常時対策を考えていくべきであろう。

この論文は主に原発と地震に関して問題点を指摘し、今後の議論への材料とすることを目的としているが、若干の提案をしておけば、まず一番気になる老朽化原発(東海、敦賀1、 美浜1、福島1が運転開始25年以上になる)に関して、どのような原則で、いつ廃炉にしていくかについて、具体的に議論すべき時に来ていると思う。とくにこのところの東海原発の稼働状況は悪く、いつ廃炉にしてもおかしくないと考えるが、現実には廃炉のための基準といったものもなく、ずるずると故障続きのまま(図4の運転歴25年以上のデータは、この炉の状況を反映している)運転が継続されている。

さらに、防災体制についても、地震を想定した、現実的な原発防災を、今すぐにでも具体的に検討すべきだと思う。その中で、たとえば、事故時の避難場所の確保を建物の耐震性も併せて考えることや、現在地域の保健所に置かれているだけのヨウ素剤を各戸配布することなども検討することを提案したい。

他の緊急事態は?

少し地震の問題に紙数を費やしすぎたが、阪神大震災は、核施設の他の緊急事態への備えのなさについても、大きな警告を発しているように思われる。考えられる事態とは、たとえば、原発や核燃料施設が通常兵器などで攻撃されたとき、核施設に飛行機が墜落した とき、地震とともに津波に襲われたとき、地域をおおうような大火に襲われたときなど、 さまざまなことがあげられる。それらの時には、上に地震に関して議論してきたようなことが、多かれ少なかれ当てはまる。

これまでにもそれらの問題の指摘はあったが、そのような事態を想定して原発の安全や 防災対策を論じることは、「想定不適当」とか「ためにする論議」として避けられてきた。 しかし、最近、阪神大震災だけでなく、世界のさまざまな状況をみるにつけ、考えうるあらゆる想定をして対策を考えていくことが、むしろ冷静で現実的な態度と思われる。

その点からすれば、これまでの原子炉の安全原則とされる多重防護(ないし深層防護=defense in depth)の概念は(それが適切に実施されているかどうかは別として)、あくまで施設内部 の事象が外に広がらないための護りであった。しかし、上に述べた事象は、施設にとってまったく外部的な要因に対する護り、いわば外から内への護りの問題であり、新しい設計 概念や安全評価を要請している。この点が、今、教訓化されるべきことと思う。

そして、そのような外部的事象によって引き起こされる緊急事態がどのようになり、そ れにどのように備えができるかできないかもきちんと、国や事業者の側が議論を提起すべきであろう。公衆はそれらの点も含めて、改めて核エネルギーの選択の妥当性を判断しなくてはならない。