「高木仁三郎セレクション」(岩波現代文庫)は、高木仁三郎について、最近、知った方、もっと知りたい方にお勧めの書籍です。「核施設と非常事態 ーー地震対策の検証を中心に」も掲載されています。

編著者である中里さんの「はじめに」、 佐高さんの「解説」から、思いのこもった部分を紹介させていただきます。

中里英章さんは、高木仁三郎の書籍を多数発行してきた七つ森書館の代表で、『高木仁三郎著作集』(全12巻)を刊行されたことは極めて大きな業績だったと思いますが、残念ながら2019年に亡くなられました。

中里さんの「はじめに」は、高木仁三郎という人を簡潔に紹介したとてもわかりやすい文章だと思いますので全文を紹介しました。

佐高さんの「解説」からは、宮澤賢治とのかかわりに触れた後半部分を紹介します。

(高木仁三郎市民科学基金 事務局長 菅波 完)

『高木仁三郎セレクション』 から 「はじめに」中里英章

高木さんが亡くなったのは20世紀最後の年、2000年10月8日でした。 ウランの核分裂反応が発見された1938年に生まれ、科学の世紀と言われた20世紀を駆け抜けた62年の生涯でした。

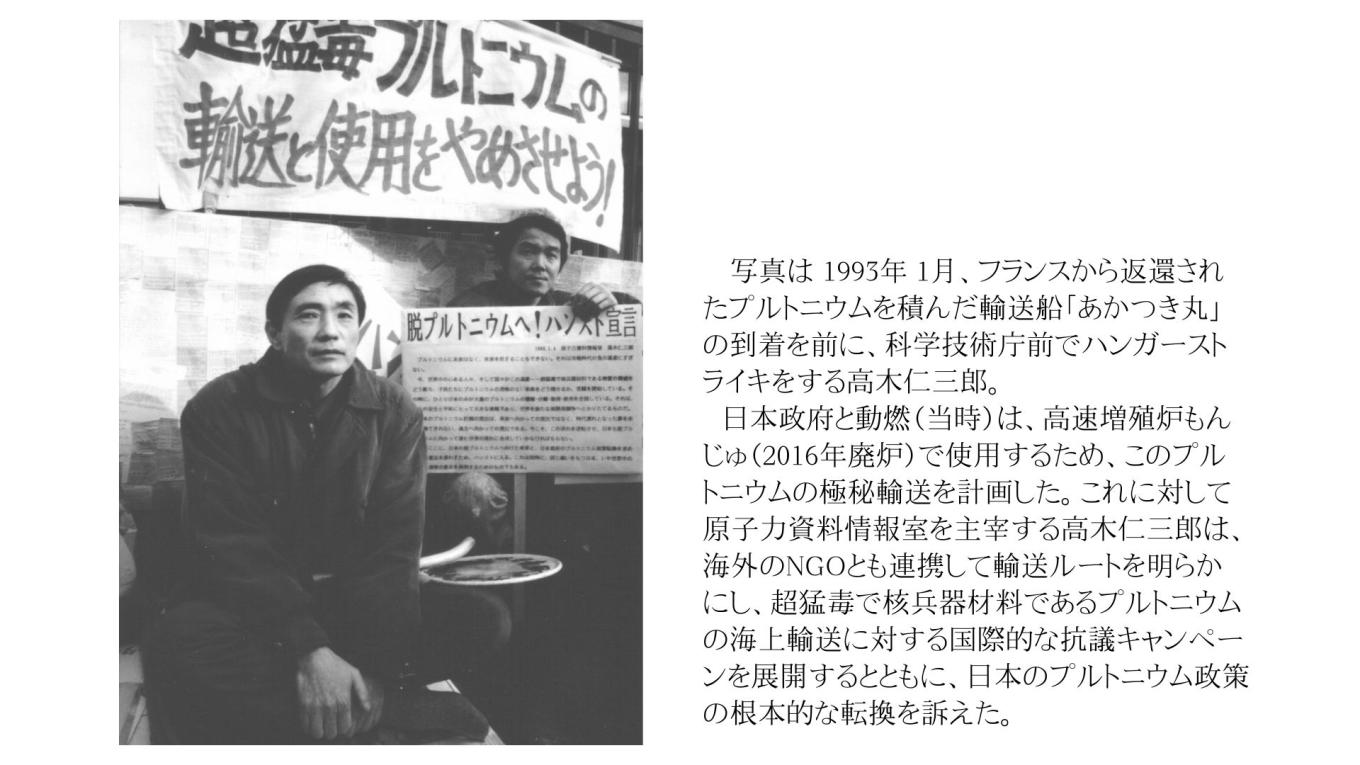

晩年の1997年12月にライト・ライブリフッド賞をマイケル・シュナイダーさんと共同受賞しますが、同賞は「もうひとつのノーベル賞」といわれ、「人類が直面している 問題に解答を提示するべく取り組んでいる」人びとに贈られます。受賞理由は「人間社会 からプルトニウムの脅威を取り除くために協力して闘い、プルトニウム産業による情報の 操作や隠匿に対して抵抗している多くの人びとの力になった」というものでした。

受賞のきっかけとなったのは、日本でいう”プルサーマル計画"を批判的に検討する国際プロジェクト(MOX燃料<ウラン・プルトニウム混合酸化物燃料>の軽水炉利用の社会的影響に関する包括的評価)でした。このレポートを私の七つ森書館から『MOX総合評価』として出版させてもらいましたが、98年7月に出来上がった本を届けた時、高木さんは病院のベッドの上でした。ガンの手術を受けたのです。

それから亡くなるまでの二年余の間に六冊の本を出版します。『市民の科学をめざして』 (朝日選書) 『市民科学者として生きる』(岩波新書)の二書があるように”市民科学"という考えを展開していく”これから”というときに亡くなったのは残念でなりません。

高木さんと出会ったのは1969年のことです。この年、大学闘争が盛んで国立大学2校で入試がなかったので、東京都立大学(現、首都大学東京)の理学部化学科に進んだのですが、そこへ高木さんが新任の助教授として赴任してきたのです。31歳の気鋭の科学者でした。師と呼ぶには若く、兄貴分のようでした。当時の教官と学生は、一緒にデモもすれば集会にも参加し、議論は対等(のつもり)にやっていました。

1971年3月、成田市三里塚では、空港建設のための第一次強制代執行が行われてい て、連日たくさんの逮捕者を出していました。私は、三里塚現地の闘争に参加するのを躊躇していましたが、時機が煮詰まってきたので高木さんの研究室で相談しました。「三里塚へ行きます。逮捕は覚悟です」と、やっとのことで言うと、こうこたえてくれました。「逮捕なんか覚悟すると、だいたい逮捕されるんだよね」。「自分が楽になる方を選んじゃいけないね。苦しくなる方へ進むと道がひらけるんじゃないかな」。ぱっと世界が開けた ような気がしました。後年その言葉通り、高木さんはドイツのマックス・プランク核物理研究所へ客員研究員として留学した後に、都立大学を辞したのです。

大学を去ることは、実験をする化学者にとって、実験の場を失うことです。その意味は大きかったと思います。多数の実験をしてデータを集め、自らの理論を実証していくことは、科学的研究方法であると同時に、生き方そのものでもあるからです。つらかったと思います。

高木さんは原子力資料情報室の世話人となり脱原発の運動に身を投じますが、成田空港に反対する三里塚闘争では、ずっといっしょでした。約30年にわたるお付き合いでした。

私が七つ森書館を始めた翌年1966年にチェルノブイリ原発事故が起きます。当時、千代田区神田司町のビルの屋上にあったペントハウスが原子力資料情報室でしたが、「第一冊目の本は、高木さんの本にしたいな」と頼むと、「光栄だね」とニッコリ笑いました。 その笑顔は多くの人を惹きつけるものでした。

最後に著作をまとめるよう託されたのは、2000年8月の暑い日でした。電話がかかってきて「僕が死んだら、今までのようにいかないよ」と早口でいいます。話が著作のことに及び、翌日高木さんの家へ行きました。一人で書斎にいた高木さんから、本棚に収められた著書や論文を見せてもらい、パソコンから著作一覧をプリントアウトしてもらいました。数カ月で死期を迎えることを知っていましたが、多くのことは語り合えませんでした。夏の日差しが厳しい猛暑でしたが、汗一つかかずに帰ってきました。『高木仁三郎著作集』(全12巻)は、没後一年めから刊行を開始し、実に多くの人びとの力添えを得て2年半で完結しました。

さて、本書は岩波書店発行の『世界』『科学』そして岩波講座に分担執筆した論文を中心にして構成しています。

「序 私の生きてきた道」に収めた「死をみつめながら」は、未発表の手記ですが、著作集に収録されました。「ライオン」の詩を読むくだりが、高木さんと連れ合いの久仁子さんらしいと思います。

「I 原発事故と安全神話」では、『朝日新聞』に発表された「チェルノブイリ事故、汚染値なお新記録も」を収録してあります。チェルノブイリ原発事故から一年を経て、原発を推進する側にも反対する側にもやりきれない気持ちがただよっていました。そうした状況のなかで、原発技術者や体制内に蔓延する「組織されたあきらめ」を批判したあとに、 次のように書いています。「私は、あきらめに対置して、『希望をこそ組織しよう』と言いたい。かのパンドラの箱にひとつだけ残っていたのは希望で、ギリシャ神話によれば、それこそが私たちを生かし続けて来たものだった。かの技術者は『甘い』というだろう。だが、『冷めたあきらめ』より『甘い希望』を選ぶしかあるまい」。高木さんが希望の科学者と言われる所以です。また、福島原発事故後にネット上で話題となった「核施設と非常事態―地震対策の検証を中心に」も収録してあります。

「Ⅱ プルトニウムと市民のはざまで」と同名の文章は、ライト・ライブリフッド賞受賞スピーチです。

「Ⅲ 市民科学者として」に収めた「はびこる〈原子力文化〉」「巨大事故と文明の選択」「市民の不安を共有する」の三本は『科学』の巻頭言です。

「Ⅳ 科学と自然を考える」の中の「現代科学の超克をめざして」は一九七〇年に書かれたものですが、高木さんのデビュー作といえる作品です。

高木さんの文章はわかりやすさに定評があります。岩波書店の出版物は専門の学者がよく読みますからその批判にも耐えられなければなりません。最新の知見と時代認識に裏付 けられた文章には、市民の読者も専門家も「なるほど、その通りだ」と説得する筆力があるのです。

高木さんは、生涯に50冊の本を書きました。地道な仕事として、『科学』のトピックス欄「科学時事」があります。毎月十数本の英文論文を読んで数百字の短信を書くことが猛烈なトレーニングになったと述懐していますが、1973年から98年まで六百余編 を執筆しています。一方、原発反対運動の現場では、「高木先生、あんたの言うことはいいことなんだろうけど、さっぱりわかんねぇ」と言われてしまいます。高木さんは、悩み抜いたことでしょう。何度も現場で語り合うことで、農民にも漁民にも市民にもわかってもらえるように、書いたり話したりしていったのだと思います。

3・11以降、高木さんの本が何冊も復刊され、「再評価」の機運が高まっています。本書をはじまりとして、高木さんの著書が広く読まれることを願います。

最後に、高木さんの志を継いで、

認定NPO法人 原子力資料情報室 ( http://cnic.jp/ )

高木学校 ( http://takasas.main.jp/ )

認定NPO法人 高木仁三郎市民科学基金 ( http://www.talkagifund.org/ )

が、活動を続けています。ご支援いただければ幸いです。

『高木仁三郎セレクション』 から 佐高 信さんの「解説」(菅波注 後半部分です)

2000年12月10日、そんな高木を悼む人々が東京の日比谷公会堂を埋めつくした。その数およそ2000。

午後一時に始まった「高木さんを偲ぶ会」の最前列に私はすわっていた。右隣には澤地久枝、左隣が鎌田慧で、その向こうに土井たか子。日本全国から、いや海外からもこれだけの人々が集まったのは、最期まで希望を捨てなかった高木の姿勢に惹かれたからだろう。

葬式はごく身近な人たちで密葬にし、別に「偲ぶ会」をしてほしいと遺言していた高木は、お願いとして、今日を悲しい日にしないで下さい、とも言い残していた。自分が亡く なっても「平和で持続的な未来に向かって」歩き続けてほしいというメッセージである。

高木には『宮澤賢治をめぐる冒険』(社会思想社)という本がある。高木が賢治について語った二つの講演から成る。

「われわれはどんな方法でわれわれに必要な科学をわれわれのものにできるか」という賢治の言葉に高木は衝撃を受けた。高木も現場で、まさにその問題に悩み続けてきたからである。

「宮澤賢治が花巻農学校を辞めて教職をおり、羅須地人協会を始めたのは、1926年30歳のことでした。私は賢治の刺激も一つとして、ちょっと遅いですけれども、35歳 の時に、1973年になりますが東京都立大学の教職を辞めて、自分なりにいまの原子力 資料情報室―ちょっと準備期間があってから始めたのですがーを始めました。私なり にはその時にやっぱり、羅須地人協会ということがちらっと頭にありました」

前記の講演で高木はこのように「原子力資料情報室はわが羅須地人協会」だと語り、さらに、「私が賢治を語る、とくに科学者としての賢治を語る」ということは「私自身を語る」ことになってしまう、と続けている。

そして高木は、賢治も自分も実験科学者だとして、こう回想しているのである。

「大学を辞めた時なんていうのは本当に突然で、次の日から何をしてメシを食おうかという当てもまったくありませんでした。そういう時でも、自分では、一つの実験だと思ってしまうわけです。うまくいけばいいし、失敗したほうがかえって実りの多いことが出てくるんじゃないか。自分は実験屋なのだから、実験しないうちは何も出てこないだろうと思ってしまう」

そう思うと割合気が楽になったとか。

「高木さんを偲ぶ会」でも、賢治の『農民芸術概論綱要』の次の一節が朗読された。

宗教は疲れて近代科学に置換され然も科学は冷く暗い

芸術はいまわれらを離れ然もわびしく堕落した

いま宗教家芸術家とは真善若くは美を独占し販るものである

われらに購ふべき力もなく又さるものを必要とせぬ

いまやわれらは新たに正しき道を行き われらの美をばらねばならぬ

職業芸術家は一度亡びねばならぬ

誰人もみな芸術家たる感受をなせ

個性の優れる方面に於て各々止むなき表現をなせ

然もめいめいそのときどきの芸術家である

高木の胸に「ずしりと響いた」これらの言葉の、芸術を科学に、職業芸術家を職業科学者に、そして、美を真におきかえ、「わがこととして」高木は読んだのだった。「極端な理想主義と言えばそれまでだが、今、自分もまた、理想主義に徹するしかないのではないか」と高木は「市民科学者として生きる』(岩波新書)に書いている。

専門家として情報を集め、それを分析するだけでなく、脱原発運動の第一線にも立たざるをえなかった高木が大きな挫折感に襲われ、うつ病にかかったというのも、私は「わがこととして」読んだ。

1990年夏には医師の助言もあって3カ月近く休んだというが、最期まで「希望の組織化」を訴えつづけた高木にもこんな時期があったのである。高木の希望は絶望をくぐり ぬけた希望であり、それがある種の澄明感を伴って読者の胸を搏つ。

東大の理学部を出て、日本原子力事業に入るという原子力問題について、反対派どころか「批判派ですらなかった」ころの自分を語る『市民科学者として生きる』の第四章のトビラに、高水は同郷の詩人、萩原恭次郎の次の詩句を引いている。

無言が胸の中を唸ってゐる

行為で語れないならばその胸が張り裂けても黙ってゐろ

腐った勝利に鼻はまがる

東海村JCOの臨界事故に、病軀をおして発言する高木の姿を見て、それこそ「胸が張り裂ける」思いがしたが、そうした場合でも、高木は「それ見たことか」と勝ち誇ったような顔はしなかった。過ちや誤りを人間のものとし、それでもなお前へという高木の姿勢に改めて頭が下がる。高木が警告した福島第一原発の事故の後も、私たちは高木仁三郎という人がいたということを希望とし、このセレクションをわがものとして脱原発へ進まなければならない。 (経済評論家)