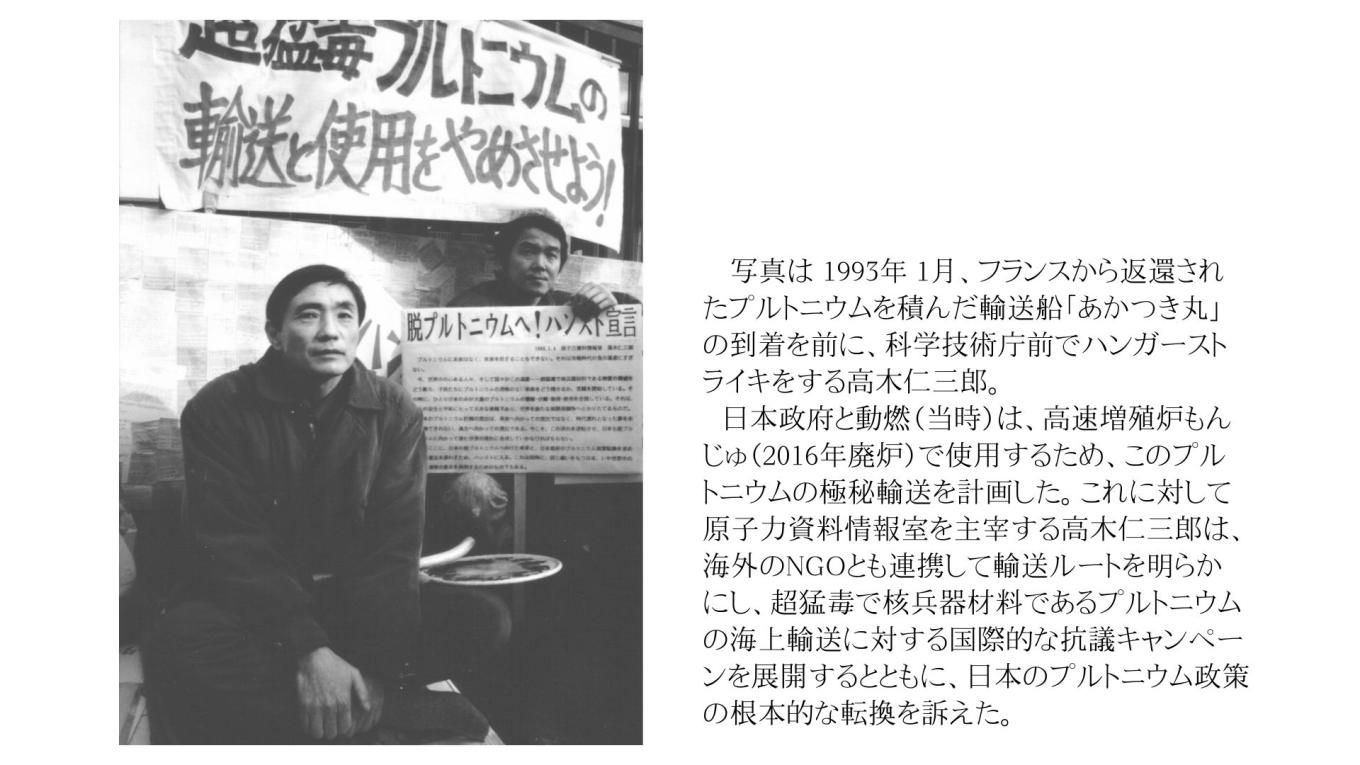

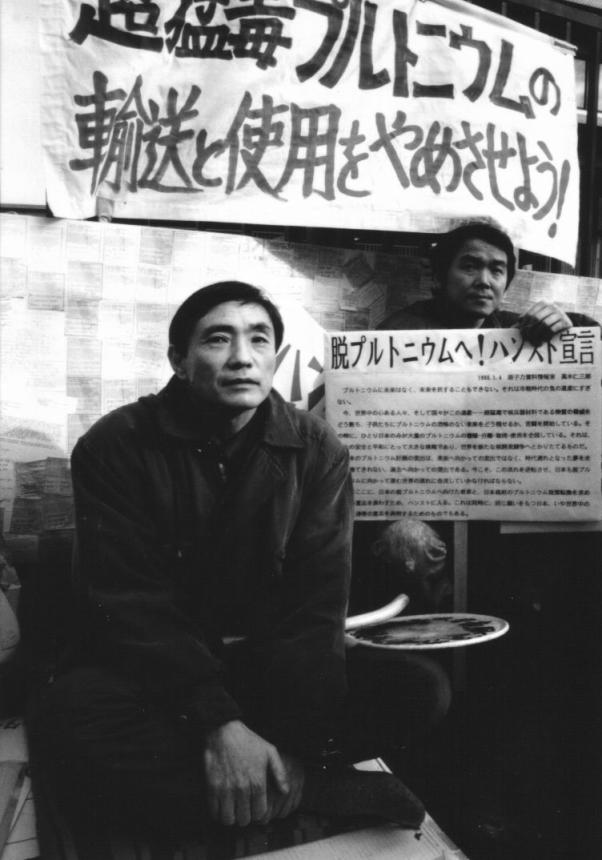

1993年1月に高木仁三郎さんが科学技術庁前でハンガーストライキを決行した際の写真を、このクラウドファンディングのトップ画像でも使っていますが、そこに至る経緯などを、ぜひこの機会に、多くの方に(特に若い世代の人たちに)知っていただきたいと思い、仁三郎さんの半生記『市民科学者として生きる』から、第7章の部分を紹介します。

- 1975年に発足した原子力資料情報室の世話人として、資料室の性格付け(研究者の「サロン」的なものか、反原発のキャンペーン組織なのか)、自分自身が何を目指してどう行動するべきかにかかわる厳しい議論があったこと、

- チェルノブイリ原発事故後の反原発運動の盛り上がりから、1988年に企画した「原発とめよう1万人行動」が、全国から2万人が集結する集会・デモとして実現したこと、

- その流れを受けて「脱原発法」制定を求める運動に展開し、全国から330万人もの署名を集めたが、国会では門前払いにされたこと、

- その大きな挫折感から、鬱になり、休養を取らざるを得なくなったこと、

- その休暇の中でのこれまでを反省し、今後の方向性を考える中で、プルトニウム問題という原点に戻ること、市民の目の高さから「市民の科学」を目指し、六ヶ所村核燃料サイクル施設の徹底的批判こそが自らの課題であると考えたこと、

- そして、「もんじゅ」の燃料として、フランスに再処理を委託したプルトニウムが輸送船で日本に運ばれてくることに対して、国際的なNGOのネットワークによる国際的なキャンペーンを仕掛けたこと、

そのような流れのなかで、写真のハンストに至るのですが、その後、日本のプルトニウム利用政策に関わる国際的な批判的検証をとりまとめ(その研究にはトヨタ財団からの助成を受けていたことも注目)、それが後にライト・ライブリフット賞を受賞することにもつながります。

つまり、ここで紹介する部分に、高木仁三郎さんが、脱原発を目指し、大きな壁にぶつかりながらも、市民科学者としての足場を固めるとともに、核化学者としての自らの原点であったプルトニウムの問題について、シーボーグの『超ウラン元素』に書き加えられるべき1章を書き終えるまでが綴られています。

いま、NGOなどで活動したり、SDGsなどに関心を持つ、若い世代の人たちに、ぜひこの文章を読んでもらいたいと思っています。(高木仁三郎市民科学基金 事務局長 菅波 完)

高木仁三郎 『市民科学者として生きる』(岩波新書)

第7章 専門家と市民のはざまで

時計とかな槌論争

すでにある程度示唆したように、市民の機関としての原子力資料情報室がいかにあるべきか、それとほとんど等しい問題として、私自身が何をめざしてどう行動すべきかについては、色々な議論や私自身の心の揺れもあった。私自身に関して言えば、事柄は、常に、科学者としての専門性とただの一市民としての感性や視点をどう両立させうるのかという、決して容易でない問題をめぐって生じていた。これと関連して、原子力資料情報室には、研究調査の専門機関なのか、反原発のためのキャンペーン組織なのか、という問が常につきつけられていた。

今でも、鮮明に覚えている一コマがある。原子力資料情報室が創設されて間もない頃のことだったと思う。今後、資料室がどのような場であるべきかについて在京の主だった人たちが集って話し合いがもたれた。私の記憶では、武谷三男、小野周、藤本陽一、水戸厳、井上啓(当時原水禁事務局)などの各氏が居たと思う。もう少し、他にも人が居たかもしれない。

その場の大勢の意見としては、資料室は専門家各人が資料をもち寄り、共通に閲覧し、必要に応じて意見交換する、一種のサロン的場であり、それ以上に頑張りすぎない、ゆるやかな場であればよい、というものだった。これが結果として、資料室の性格づけについての一応の合意となったことは、すでに述べた。そして、その限りでは、「世話人」として私が世話焼き役をするとしても、別に専従として四六時中かかわっている必要はない、第一そんな専従の給料などとても出せない、ということが含みとしてあった。とくに、武谷先生が強くこの意見を主張されたと思う。

ところが、それに自分の一生を賭けるつもりでいた私は、明らかに「サロン」には不満で、「全国の住民は日々にさまざまな情報を求めているのであり、また政府・電力会社の計画や原発の安全性を独立の立場から日々解析・批判していくことが社会的にも求められているのではないか。これに対応するには、きちんとした専従スタッフの体制を敷くと共に、われわれ研究者自身がいわば自分たちの運動として資料室にかかわるべきではないか」と主張した。これに対して武谷先生は、次のように言われた。

「科学者には科学者の役割があり、(住民)運動には運動の果すべき役割がある。君、時計をかな槌代りにしたら壊れるだけで、時計にもかな槌にもなりはしないよ」

もちろん、ここでは、科学者・専門家が精密機械としての時計に、大衆的な行動の力である住民運動がかな槌にたとえられていた。かなり強い調子で言われたので一瞬皆が固唾を呑んだ。私も少したじろいだが、恐いもの知らずの“遅れて来た人間”だった私は、

「資料室はともかく、私個人はそういう役割人間であることを拒否したいと思います。少なくともかな槌の心をも併せもった時計を目指したいのです。時計は駄目でもせめて、釘の役割でもよいです」。

正確にこの通りではないが、そんな風に言った。なんとも生意気な発言だった。その場はまわりの人がとりなして終ったが、後から水戸巌さんに、「武谷先生に対しては、誰もあんな風には反論しないものだよ。ま、君は古いことを知らないから、はっきりものを言って、それそれでよかったと思うけど」と言われた。水戸さんは武谷先生の一番若い弟子とも言える立場で、その世代以前の人にとっては、学問的にも思想的にも輝かしい業績があり指導的地位にあった武谷先生は、深い尊敬の対象であり、軽々に反論などできない存在だった。

武谷先生の名誉のためにも、誤解を招かないためにも付け加えて置きたいのだが、先生が私に言ったことの中には、「運動をやっているという自己満足で、専門性を鈍らせたり精進を怠ったりするなよ」という、貴重な忠言が含まれていた。その時の私にはそのように受けとめるだけのゆとりがなく、世代間の思想的違いとのみとらえて、がんばったのである。

しかし、その後、私は常にこの時のことを頭に入れ、大見得を切った手前、ぜったいに「壊れた時計」にはなるまいと、常に心に誓って来た。その意味で、武谷先生の言葉は現実によい-忠言になったと思う。

なお、武谷先生はこのやりとりからしばらくあって後、資料室の代表を辞任したが、私との間に対立関係が生じたわけではなかった。先生は、現在に至る私の活動を評価してくれ、頻繁な行き来はないが、よい関係が続いていると私は思っている。

反原発運動の盛り上がり

実際、ある時期、私は「かな槌」の側に振れすぎたと思う。

チェルノブイリ事故の後、世界各国で反原発運動が盛り上がり、イタリアなどでは国民投票で原発が全廃になるまでに至った。日本ではその流れはやや遅れてやって来て、1988年2月の伊方原発の出力調整試験反対運動を大きな契機として、全国的な運動のうねりが起こった。

この状況のなかで、反原発運動全国集会の第3回が、「原発とめよう1万人行動」と称して東京日比谷で持たれることになった。それはいわば草の根の人々によって自然な潮の伝播のように全国に波及し、成立していったが、中心的に企画したのは反原発運動全国連絡会であった。

話をやや遡らせて、この組織について少しく触れて置かなくてはなるまい。1975年の全国集会の後、全国の運動状況を知らせ合うことを主な目的として、「反原発新聞」(後に「はんげんぱつ新聞」)を発行しようということになった。そしてその発行母体として「反原発運動全国連絡会」(以下全国連絡会)が結成され、その委託によって、私と西尾漠氏が「反原発新聞」の編集(当初は私が編集長、後に西尾氏に代わる)にあたることになった。

これは文字通りの運動の機関誌であり、その編集部(特に西尾氏)は実質的に諸連絡の事務局的役割を担うことになり、原子力資料情報室とはまったく別個の組織として、事務所も別個に新橋に設けた。これによって、私はまさに時計とかな槌の両方に関わることに否応なしになった。私たちの積りとしては、資料室が月刊で出していた「原子力資料情報室通信」(当初の名は「原発斗争情報」)で専門技術的なものをカバーし、「反原発新聞」で運動に関する情報を追うという一種の「棲み分け」が了解されていた。

しかし、実際の私の力量は、豪語したような「時計もかな槌も」担うには程遠く、いわば無理して二足のわらじを履いた感じとなった。そして、この矛盾は次第に私を苦しめ、最後にはずたずたに引き裂かれる寸前にまでなったのだが、それについては後述する。

横道にそれた話を元に戻すと、右のようないきさつから、1988年4月の全国集会には、企画段階から中心的に関わり、事務局長を引き受けることになった。そして、その時までには資料室の規模の拡大、私自身の「二足のわらじ」の効率を考えたことなどもあって、上野にやや大きな事務所を構えて、資料室と全国連絡会(反原発新聞)が同居することになった。それで、全国集会の事務局も、資料室(プラス反原発新聞)の事務所が担うことになった。

1988年4月24日の「原発とめよう1万人行動」は、日本の市民運動の歴史に残ってもよい、画期的な集会となった。主催者としては、「1万人行動」とうたったが、当初は5000人くらいは何とか集まるだろうかと案じていた。ところが、集会が近づくにつれ、自主的にそれぞれの工夫をこらして集まろうという人々の声が全国の隅々から寄せられ、「これはいけそうだ」と思うようになった。

実際には集会途中から、「1万人行動」の名称が「2万人行動」に書きかえられたように、二万人を上まわる人々が集まり、日比谷公園を埋めつくした。組織動員などまったくない自主参加の市民の集まりとしては、数のうえでも画期的なものだったが、数よりも、音楽や踊り、さまざまな衣裳や創意などをもちよって集まった人々の多様性と華やいだ雰囲気において、従来の集会のイメージを塗りかえるものとなった。集会後に行われた呉服橋(東京駅の近く)までのデモの列も、いつ果てるともない感じで、正直なところ私自身もある種の夢をみているような陶酔を感じた(余談ながら、責任者の私は事前の申請に反して人を集めすぎ日比谷公園を占拠し尽したとして、管理者の東京都と警察から事後にかなり詰問された)。

このような盛り上がりを背景に、テレビ・新聞などでも、原発賛否をめぐる大きな討論が企画され、ほとんどその度ごとに私は出席を要請された。とくに印象に残っているものとしては、テレビ朝日の徹夜討論(「朝まで生テレビ」)、NHKの三時間の特別討論(NHKスペシャル「シリーズ21世紀」)、朝日新聞紙上の討論がある。いずれも1988年から89年にかけてのことである(『朝まで生テレビ!原発2 繁栄か? 破滅か?』テレビ朝日 1989、『いま原子力を問う』日本放送出版協会 1989、参照)。

否応なしに、「反原発のリーダー」的役割を担わされることになり、またそう自覚せざるを得なくなった。こう書くと不本意にある役割を押しつけられたようにも、受けとられるだろう。実際には「一刻も早い脱原発」というのが、この時には私の生きる目標そのもののようにもなっていたから、私は与えられた役割を積極的につとめる決意ではあった。しかし、いかにも荷が重かった。また、想像を絶するような忙しさの中にたたきこまれた。そのうえに、運動のあり方をめぐって色々な議論があり、私への厳しい批判も少なくなかった。

それらが重なったのだろう。前から腰痛の気のあった私は、ひどい腰痛に悩まされるようになった。激痛が走ってどうにも動けない中を、人に支えられながら全国をそして海外にと動きまわる日々が続いた。今だから言える話だが、NHKの討論の時には、ほとんど動けず、鎮痛剤の座薬を挿入して、近くのホテルからNHK入りして、辛うじて番組の時間(1989年4月15日(土)の夜7時半からの3時間生放送)を消化したという具合だった。

これは、つまるところ、私が無自覚的に責任意識ばかりを先行させ、それに気負いも手伝って“強いかな槌”を志向しすぎた結果だろう。実際には私はとてもかな槌にはなれず、せいぜいが「曲った釘」だったのである。その事に気付くのは大分後からだ。

「反原発出前のお店」

なお、この時期に東京の市民運動の人たちと始めた運動に、「反原発出前のお店」というのがある。これはヨーロッパの「科学のお店」にヒントを受けて、東京の市民運動の人たちが準備して始めたもので、市民が自分で原発について「出前講義」をできるよう、私が講師となって市民向けの講座を行うというものだった。

運動が盛り上がっていたため、原発の話を聞きたいという注文は多く、また自分も詳しく勉強して人に伝えたいという市民活動家も多かったので、この「出前のお店」は一時、かなり志望者も多く、人気があった。東京で二期、北海道で二期、他に青森、奈良、神奈川でもこの講師養成講座を行ったと思う。同種の試みは、桐生市などでも行われた。

受講生は東京だけで140人に達し、この受講生たちが行った出前は300回を超えた。これは市民と専門という観点からも、市民運動のすすめ方という面でも面白い運動で、後の高木学校にもこの時の経験は生きてくると考えている。

残念ながら、この点についても紙数の関係で詳述できないが、興味のある人は、『反原発出前します!|高木仁三郎講義録』(七つ森書館、1993)を参照していただきたい。

これは、私にとっても、市民に原発のことをどう語りかけるべきかという点で、たいへんよい勉強となったが、同時にこの養成講座(週1回で10~12回を1コースとする)は、その準備も含めて、私に新たな忙しさをもたらしたことも事実である。

ついにダウン

さて、盛り上がった運動は、さらに具体的に原発をとめる手だてを求めて、「脱原発法」制定を求める運動へと発展していった。これは、右に述べた一連の流れを受けたもので、国民投票制度のない日本で、オーストリア、スウェーデン、イタリアのような国民投票を実質的に可能にするために、国会請願をして「脱原発法」を議員立法により成立させることを目指そうというもので、かりに立法が不可能でも、これまでまったく国会で行われて来なかった、原発をめぐる本格的な政策論争を促す効果はもつのではないかと判断された。

避けられない流れで、この運動でも私は事務局長を担い、リーダー的な役割を果すことを使命づけられた。まず国会議員たちを動かすだけの署名を集める必要があったが、政党組織でも大労組でもない私たちには、これは想像を上まわる難作業だった。

88年4月の日比谷行動に至る中で全国に沸き起こった脱原発の流れの中心にいたのは、これまでどのような運動とも、イデオロギーとも関係なかったような諸個人、とりわけ女性たち(とくに主婦)だった。運動は、彼らが、従来の組織や家庭の枠組から解放されていくプロセスでもあった。そういう運動にとっては、実際にやってみると、政党組織や労組が得意とするような署名集め(組織に“下ろし”たり個別訪問したりする)は、想像を超える難しさがあったのだ。そのうえに、運動の盛り上がりのエネルギーを、署名運動に転換してしまうことについては、運動內部でも批判があった。さらに、この運動がいったい国会にどれだけのインパクトを与えられるかについても不安が多かった。

結果として、この運動は、合計約330万人の署名を集め、第一次、第二次の国会請願を、1990年、91年に行った。しかし、国会では、社会党を中心に一部議員が取り組んだだけに終わり、330万人の署名はまったく無視され、議論もされずに門前払いされてしまった。

最近の一連の地方自治体での住民投票条例や住民投票そのものの成立、NPO法、情報公開法などの議員立法の成立などを見ていると、当時の私たちのやり方の未熟さと時代そのものの未成熟について、考えさせられるところは大きい。私としても、この運動の総括をやり切れていないので、何らかの形でいずれ整理しなくてはと思っている。

しかし、国会とか国・政治という大きな壁にぶつかってこの運動が挫折したことは否定しようもなく、私は大きな挫折感に襲われた。さらに一時緩和の方向にあった腰痛も再び悪化したうえに、私はうつ病にかかってしまった。年齢的にも50を過ぎたところで、うつ病になりやすい年齢だと言われた。

精神医学的なことは私には分らないが、個人的に考えると、私が鬱になった原因は、先述の「二足のワラジ」の両側に私が引き裂かれてしまって、時計としてもかな槌としても自分が機能していないことに、ほとんど絶望的に悩まされたことにあった。そのうえに、私のこの問題意識は、まわりの誰にもうまく共有してもらえなかった。

むしろ、原子力資料情報室の運営委員会内にも、資料室が運動の側に傾斜しすぎていることに関係して、私への至極当然の批判も生まれ、それに端を発して、スタッフの役割、専門家の位置づけなど、蓄積していた意見の相違なども顕在化し、議論が錯綜した。私はついに行き詰まり、医師の助言もあって、三カ月近くの休暇をとった。1990年の夏頃のことだった。

新たな気持で

ほとんどワンマン体制でやって来た資料室を私が休んだらどうなるのか、という不安だらけの休暇だったが、後のことは当時事務局長だった大東断氏やスタッフの人々が賢明かつ熱心にやってくれて、案ずるほどのことはなかった。

休暇をとったのは、結果的には正解だった。なにせ、中小企業の社長さんといった感じで、一五年間、ほとんど土曜も日曜も、夜も昼もなく働いて来た。その生活にポッカリ穴があいたのだ。「ただぶらぶらしてろ」というのが精神科医の長兄の忠告だった。

最初の数日間は、家で料理をつくったり、もっぱらモーツァルトを聴いて過した。実際、モーツァルトによって救われた部分は大きいだろう。これと思う曲は、次々とCDを買って来た。一つの曲でもいくつかの演奏があるから、結構な数にのぼった。モーツァルトを入口に他の古典派(ハイドン、ベートーベン)、それ以前のバッハとバロック、またシューベルトやロマン派など、クラシック音楽への耳はその後多少ひろがった。

どうも話が横道にそれる。実はぼうっとして時を過していたのは、一週間程度で、その間に自分のこれまでの反省や今後の方向性が自ら心に浮かんできた。

プルトニウムという原点に戻ろうと思った。それまでの反省として、自分の専門の間口をひろげ過ぎ、「時計」の精度が悪くなって来たことが、自分自身でよく分って自分を悩ませていたということがひとつにあった。もうひとつの反省としては、柄にもない「運動のリーダー」役を担いすぎ、しかもそれを内発的な動機というよりは、押しつけられた責任として実行しようとしすぎた。それはもう断ちきらねばならない。

といって、もちろん、「専門家」に徹し切るつもりはなかった。一人の人間として、一市民活動家の立場は、すでに自分から取り除くことのできない身体の一部のようなものになっていた。それなら、専門家と市民、時計とかな槌という二足のわらじをはくのでなく、やることの範囲を絞ったうえで科学者=活動家といった地平で仕事をすることも可能ではないか。いや、そこにしか自分が今後生きていく道はないのではないか。それまでは、ディレンマとしかとらえられなかった問題も、妙な肩の力みを除いてみると、案外止揚できるかもしれない。それだけの失敗の経験と苦しみは味わってきたのではないか。

そう思うと、妙に気が楽になって、立ち直れるのではないかと思えて来た。

そして、自分の営みが、基本的には市民の目の高さからの科学、すなわち「市民の科学」を目指すことであり、資料室は、市民の科学の機関であると位置づけることが、ごく自然のように思えて来た。(なお、「市民の科学」については、拙著『市民の科学をめざして』前掲、参照。)

六ヶ所村核燃料サイクル施設批判

プルトニウムという自分としての原点に戻るとき、まず気になるのは、青森県六ヶ所村で建設が進行していた核燃料サイクル基地であった。これは、むつ小川原石油コンビナート計画挫折した後をうけて、六ヶ所村のぼう大な敷地を使って、電気事業連合会が日本の原発の廃棄物を集中的に貯蔵・処理・埋設処分しようという計画で、いわば六ケ所村を日本中の原発のゴミ捨て場ないしトイレにしようという巨大な計画だった。

この計画の中心は、なんといっても原発の使用済み燃料を再処理(化学処理)してプルトニウムを取り出し、他の廃棄物と分ける再処理工場計画で、西の「もんじゅ」と並ぶ日本のプルトニウム計画の中心であった。

前からの宿題になっていたこの計画の徹底的批判を、この”休暇”の間にやろうと思いたった。六ヶ所村の計画の申請書のぼう大な添付書類と、参考文献などを、大船のマンション(当時の自宅)の自室の一面にひろげ、腰痛の私はそれらの書類のすき間に寝っころがって、検討を始めた。あらましについては、すでに何十回も青森通いをして検討をしていたことではあった。しかし、あらためてこう計画全体を見渡すと、何ともずさんで危険性に満ちた事業計画であると再認識した。さらに六ヶ所村と辺境”に全国の核のゴミを押しつける差別主義が、原子力産業の基底にあることも痛感した。このまま、この計画が全面的に進行すれば、いずれは大きな悲劇を呼ぶだろう。心底そう思った私は、半分寝ながら原稿を書き、無理な部分はテープに口述して、600枚ほどの本を一気に書き上げた(『下北半島六ヶ所村核燃料サイクル施設批判』七つ森書館、1991)。今では古くなった事柄、訂正すべき数字、補足すべき新事態などは多々あるが、身心の困難な状況下でとにかく長年の宿題を書き上げたという意味で、この本には今でも愛着が強い。

六ヶ所村の施設批判という形をとったが、私の中心的意識は、国家のプルトニウム計画への批判にあった。個々の原発計画はそれぞれの電力会社が進めていて、国家=通産省は後方支援をしているかの如く(実際は必ずしもそうではない)だったが、再処理計画にせよ高速増殖炉計画にせよ、プルトニウムないし核燃料サイクル計画は、国家=科学技術庁+通産省と全電力会社の総力=電気事業連合会をあげて押し進められていた。

巨大な権力と資本に対する無力な辺境の漁民や農民、三里塚で出会い、私の第二の原風景となった対峙の構造が再びここにあった。これと立ち向かわないわけにはいかない。それは専門家と市民という対峙の構図でもあった。すでに述べたような形で私の中に存在したこの矛盾は、ここではより鮮明な対立の構造の中にあった。

××大学名誉教授などの肩書きをもった専門家やそれに権威づけを与えられた官僚たちは、専門用語をちりばめながら、しかし論理そのものはいたって単純に「使用済み核燃料からプルトニウムを回収増殖すれば燃料は60倍に使える。資源小国日本のエネルギーはこれで解決」と説いた。30年以上も前のシーボーグのバラ色の錬金術論そのものだ。その後、世界中でプルトニウム計画は無惨ともいえる挫折を繰り返しているというのに。

こういうこともある。日本では、「原子炉の使用済み燃料の中から取り出したプルトニウムは、その組成上、核兵器にはならないから、本来平和的なものだ」という議論が、権威者たちの口を通じてまかり通っている。しかし、「あらゆる組成のプルトニウムが核兵器になるし、プルトニウムはそういう軍事的物質として管理されなくてはならない」ことは、今や国際的には常識化し、科学的にも確証されていることである。だからこそ、各国ともプルトニウム計画には慎重にならざるを得ない。

日本はそういった世界的な共通認識から遮断され、鎖国状態の中で軍人たちの進軍ラッパのみが鳴り響いているようだ。これはいつか来た道ではないのか。これにきちんと立ち向かえないとしたら、いったい自分は今まで何を学んで来たのか。まず、この鎖国状態を解く必要がある。そこから始めよう、と思った。折から、「黒船」の来訪が告げられようとしていた。

アムステルダム90年11月

そんな風に、復帰に向けて、気持の整理がつき、やる気が出て来たところに、ちょうどよい話が舞いこんで来た。天の恵みかもしれない。二年前に「科学評議員」を引き受けたウィーンの国際環境保護協会(ISEP)から、10月にウィーンで開かれる環境保護の国際会議への招待状が届いたのだ。原発の事故論についての基調報告をするとともに、ひとつの分科会の座長をしてくれということだった。会議そのものはそれ程重要にも思えなかったが、渡りに舟とばかり私はこの招待に乗ることにした。

ひとつには、少しヨーロッパで気分転換したいと思ったのだ。それともうひとつ、ある計画を思いついたのだ。その下準備をし、私たちは1990年の10月20日頃に日本を飛立った。私たちとは、私と連れ合いのハリ、それに脱原発の運動で親しくなった桐生市の遠藤京子さん(陶器デザイナー)である。後には何回かハリと仕事をかねてヨーロッパに行ったが、この時が彼女にとっては初めてのヨーロッパだったと思う。私の腰痛が心配だったこともあるが、この組み合わせは最初から半分遊びの気分を意味していた。-ウィーンの国際会議での役割を無事済ませ、私たちは列車で、ザルツブルクービュルツブルクーアムステルダムと旅をし、これらの都市ごとに、コンサート(主にモーツァルトの)や美術館(とくにウィーン美術史博物館のブリューゲルやアムステルダム国立美術館のルーベンスなど)を楽しんだ。至福の一時だったと言うべきか。

さて、いよいよアムステルダムで、前に「ある計画」と述べた最大の仕事が残っていた。既述したように、プルトニウム情報に関する鎖国状態を解くためには、私はどうしても国際的共同戦線が必要だと感じていた。しかも先に『黒船』と示唆したように、1992~93年頃には、日本の原発の使用済み燃料をフランスのラアーグ再処理工場で処理して取り出したプルトニウムートン余りが、「もんじゅ」の燃料としてフランスから日本へ船で運ばれてくることになっていた。これはプルトニウム量や航海の長さからしても、国際的に大きな出来事だ。

しかし、この輸送の具体的内容については、“プルトニウムという物質の防護上の機密性”を理由に、この計画にからんでいた日本、フランス、イギリス、アメリカのどの国からもいっさい公表されていなかった。いつ、どこの港からどこの港へ、どんな船で、どんな警護をつけて、どんな防災態勢をとって......等、いっさいが霧の中であった。プルトニウムの量、輸送の容器、どんなルートを通るのか(パナマ運河経由、南米ホーン岬経由、南アフリカ喜望峰経由の二基本ルートが考えられ、そのうえに太平洋に入ってからもいろいろな航路のバリエーションがあり得た)といった基本的な事柄すら明らかにされず、予想されるルートの沿岸諸国に対しても何の事前の協議の予定もなかった。

これらを日本と全世界の人々に明らかにして日本の情報鎖国状態を解くこと、また、それによって人々にプルトニウムという物質やさらに日本のプルトニウム計画について判断する材料を与えることこそ、まさに「市民の科学」ではないかと思えた。ようやくこのあたりで私は、言葉と思いだけが先行していた「市民の科学」の具体性について少し確信をもったのだった。

さて、実はアムステルダムでは、この国際キャンペーンをどうするかのブレーンストーミングをやろうというのが、私の計画だった。アムステルダムは、グリーンピース・インターナショナル(GPI)の本部のある所であり、アメリカのNCI(核管理研究所)のポール・レーベール、グリーンピース・ジャパンの鈴木真奈美さん(当時)、そして当のGPIの何人かには事前に声をかけて、このブレーンストーミング会議への出席の了解を得ていた。もう二、三の団体に声をかけた気もするが、この時集まり得たのは、これらの六、七人であった。しかし、その後の国際的な反プルトニウム行動の大きな展開の原点はこの時の会議にあったと考えている。

団体の規模も性格も違う人々の少人数の会議だったが、GPIの本部の会議室で二日間にわたって行われたブレーンストーミングで、来るべき輸送の重要性、それにどのような側面からどういう光をあてるべきか、それぞれの団体がどう取り組むべきか、そしていかなる共同行動があり得るかについて、行きつ戻りつしながら、徹底的な議論が行われた。ある程度の合意も得られた。まず、翌年1991年に日本でプルトニウム問題を総点検する国際会議を各国の専門家、活動家を招いて行うこと(GPIとCNIC(原子力資料情報室の英文略称)とで共催する)、船のルートの追跡など最大限の情報公開の努力を協力して行うこと、などである。

こうして、これまでとは次元の違う国際行動に私と原子力資料情報室は踏み出すことになり、これが活動の質を決定的に変えたと思う。

あかつき丸

このようにして、1991年の「国際プルトニウム会議」はCNIC(資料室)とGPIの共催で、大宮市のソニックシティで開かれ大きな収穫が得られた。そしてこれを契機としたさらに大きな国際的連携(マイケル・シュナイダーの主宰するWISE-PARIS、ミヒャエル・ザイラーらのエコ研究所・ダルムシュタット、イギリスの放射能汚染環境に反対するカンブリアの人々=COREなど)も生まれた。次いで一九九二年に東京でNCI(本部ワシントン)と共催して行ったプルトニウム輸送に関するフォーラムでは、ナウル共和国大統領の出席まで得られるようになった。この後者の会議では、連携の幅がPCRC(フィジーに本部のある太平洋資料センター)、フィリピン、インドネシア、韓国、オーストラリアなどの運動体や研究者へとひろがった。こうして、私たちは、状況対処主義的に○○反対の運動を組んでいくのでなく、ある程度の長期的構想のもとに運動や専門作業を進め、そのための支援を得ていくやり方を次第に修得した。ここに来て、ようやくCNICは、国際的にもNGOとしての一定の信頼を確保することができた。

これ以降1993年1月5日に日本の東海村に1.5トンのプルトニウム(酸化プルトニウムにして1.7トン)を「あかつき丸」が運んで来た経過、およびそれに対する諸行動の連続については、細々と述べるまでもないだろう。結局プルトニウムの輸送は強行されたが、情報の公開、問題の焦点化、日本の官僚主義の問題点を浮彫りにできたことなど成果は大きかった。

二つのことだけ特に記して、この章を終ろう。一つは、この種の問題における情報の入手と活用に関する国際連携の大切さについてである。あかつき丸によるプルトニウム輸送をめぐっては、日本の官僚機構による情報の非公開と政策決定過程の非民主性が国際的な関心に曝され、後日動燃の石渡理事長をして「国際的な関心の盛り上がりは予想を越えるものがあり、対応に不十分さがあった」旨の発言をなさしめるに至った。

情報の問題を国際関心事化したのには、GPIによるあかつき丸追跡が大きく寄与したが、その他に国際的チームワークということがあった。たとえば、運ばれるプルトニウムの同位体組成については、フランスの市民運動が追及して、政府に一定のデータを公表させた。このデータは、パリのマイケル・シュナイダーからすぐに私たちのもとにファックスで送られ、その組成が日本の使用済み燃料からのプルトニウムとは違うことを私たちはすぐに読みとって、日本政府に認めさせた。これはまた、即刻フランスにフィードバックされ、フランスの軍事計画のプルトニウムが混在しているのではないかという疑惑に発展した。

また、フランスでの内部告発によって、日本政府がひそかに、輸送船が沈没した場合の被害のシミュレーションをやっていたことも明らかになり、その事実を私たちがつきつけて日本政で府から報告書の全文を出させ、すぐに全世界にその内容を知らせる、などということもあった。

述べておきたいもう一つのことは、あかつき丸が日本海域に到着し、プルトニウムが東海港から陸揚げされるまでの93年1月3日から5日までの3日間、科学技術庁前にすわりこんで、抗議のハンガーストライキをやったことである。政府の秘密主義と独善的プルトニウム政策に抗議し、「脱プルトニウム宣言」を発してのハンストで、多くの人がつきあってくれたが、基本的には高木個人としての資格で、またその判断でやった。これは専門家というより、一市民としての人間的意志表示を、この段階で何らかの形でやるべきだと判断したからである。

運動側の一部の人からは効果の期待できないスタンドプレーだと批判されたが、これはあたっている面はあった。私には、個人的スタンドプレーに走る欠点がある。科学技術庁とか原子力産業側からは、「あの様な直接行動に訴える人と対話をするのはいかがなものか」と、その後討論の申入れを行ったときなどに、皮肉っぽく言われた。科学技術庁に原子力資料情報室の社団法人化の申入れに行った時にも、同趣旨のことを言われた。これについて弁解する積りはない。しかし、彼らがそのように市民の平和的な直接行動による意志表示に嫌悪感を露にすることに対抗することこそが、一市民活動家として自分のなすべきことだと思っているから、むしろ彼らの反応への予期こそ、私をこの行動に走らせたものであった。もっともそういう計算ずくで行ったというよりも、止むに止まれぬ衝動で行動した部分が大きかったが。

私個人の内的動機としては、私がシーボーグに刺激されて書きたかった、プルトニウムに関する終わりの(?)一節を行動によって表現したかったということになる。その宣言的なものが「脫プルトニウム宣言」である。なお、プルトニウムに関する終りの一章は、更にその後、国際研究によって実現することになった。

| 脫プルトニウム宣言 1993年1月3日 プルトニウムに未来はなく、未来を託することもできない。それは冷戦時代の負の遺産にすぎない。いま、世界中の心ある人々、そして国々がこの遺産――超猛毒で核兵器材料である物質の脅威をどう断ち、子供たちにプルトニウムの恐怖のない未来をどう残せるか、苦闘を開始している。その時に、ひとり日本のみが大量のプルトニウムの増殖・分離・取得・使用を企図している。それは、地上の安全と平和にとって大きな挑戦であり、世界を新たな核開発競争へとかりたてるものだ。 日本のプルトニウム計画の突出は、未来へ向かっての突出ではなく、時代遅れとなった夢を未だに捨てきれない、過去へ向かっての突出である。今こそ、この流れを逆転させ、日本も脱プルトニウムに向かって進む世界の流れに合流していかなければならない。 私はここに、日本の脱プルトニウムへ向けた希求と、日本政府のプルトニウム政策転換を求める強い意志を表わすため、ハンストに入る。これは同時に、同じ願いをもつ日本いや世界中の人々に連帯の意志を表明するためのものでもある。 「プルトニウム増殖」の夢は潰えた かつてプルトニウムは「夢の燃料」として期待された。しかし、世界の歴史はそれがあくまで見果てぬ夢であったことを立証した。最近の各国のプルトニウム離れは顕著である。昨年(1992年)6月、フランスは高速増殖炉スーパーフェニックスの運転再開中止を決め、11月には同炉を今後とも増殖炉とはしないことを正式に決めた。昨年7月、イギリスは高速増殖炉PFRの来年(1994年)打ち切りを決定し、さらに11月、EFR(ヨーロッパ高速炉計画)からの撤退を決めた。そして12月、ドイツの大手電力二社は大胆な脱原発・脱プルトニウム構想を明らかにした。ドイツは今年中に、いっさいのプルトニウム利用から手を引くことを決定するであろう。 このような各国の歴史から明らかになったことは、プルトニウムは核兵器になることはあってもエネルギーとして利用され得る展望はまったくないということである。 動燃の石渡理事長は、最近、プルトニウム余剰対策として、高速増殖原型炉「もんじゅ」を近い将来に増殖炉でなくプルトニウム専焼炉として使用する考えを表明している。しかし、そうだとすれば「もんじゅ」で燃焼するためにプルトニウムをわざわざフランスから輸送することの意味も、増殖炉「もんじゅ」を今年稼動させなくてはならない理由も存在しない。「もんじゅ」の稼動を取り止めるべきである。フランスの高速増殖炉のトラブル続きの歴史が示すように、高速増殖炉はいつ爆発するかもしれない時限爆弾である。 再処理を中止せよ 国際社会の中で、いま日本に求められる決断は、再処理方針を放棄することである。英仏への委託再処理、東海工場での再処理、そして将来六ケ所工場での再処理が計画通りに実現すれば、日本は今後290年間で120トンを超えるプルトニウムを取得する。高速増殖炉や軽水炉"でのMOX燃焼などのプルトニウム需要計画は、経済性の悪化で停滞するであろうから、日本の取得するプルトニウムの大半が余剰となる可能性が大きい。 ドイツが委託再処理からも撤退することが明らかとなった現在、セラフィールド、ラアーグの英仏の再処理工場を存続せしめるカギを握るのは唯一日本である。再処理は環境にクリプトンやトリチウムをはじめ大量の放射能をたれ流す環境汚染源であり、地球環境の保全のためにも再処理の世界的操業停止が今強く望まれる。それは、日本が再処理方針を放棄することによって達成されるのである。 日本から海外への使用済み燃料の輸送も、プルトニウム輸送と同様に危険であり、中止されるべきである。委託再処理を止めることによってそれは達成される。 「第二のむつ」は許されない 経済的、技術的困難は明白であり、得るものは何も期待できないから、日本政府がこのままプルトニウム計画の深みにはまっていけば、「むつ」の二の舞を踏むことになるのは明らかだ。しかし、プルトニウムで第二、第三の「むつ」をつくりだしてはならない。なぜなら、プルトニウム計画が挫折するとき、その後には大量のプルトニウムが残り、それは何十、何百世代にわたって、核汚染と核兵器の脅威をもたらし続けるからである。しかも、仮にこの計画に何兆、何十兆円という国費を投入する以外に有効なエネルギー政策を実施せず、「むつ」のように何十年も経た後にその投資が無に帰したとわかったとき、日本のエネルギー政策には大きな空白が生じてしまうだろう。 いったいその責任を誰がとるというのだろうか。そうなる前に決断するとしたら、今をおいてない。今こそ、広範な市民の声が日本全国に沸き起こり、それを受けた政治家諸氏が、つまらない党派次元の思惑を超えて、将来に禍根を残さないための賢明な決断に踏み切ることを期待したい。 現在の日本のプルトニウム政策は、官僚とそれをとりまく一部の学者・技術者たちの手に委ねられているが、彼らは自己の利害のかかった巨大プロジェクトを自ら断つことはできないであろう。彼ら「専門家」や「識者」に判断を委ねるのは、自分の命や子供たちの将来を委ねてしまうにも等しい。プルトニウムのように猛毒で、核兵器になりやすく、また秘密の壁をひたすら厚くしなくては守れない物質と、安全で民主的な社会がいったいどう相容れるのか、日本のすべての人々が、真剣に考え、決断すべきときだと信じる。

|

産業側との討論

「ハンスト」という直接行動に訴えたことで、政府や産業側からは警戒されたようだったが、もともとの私のねらいは、情報の公開ということを訴えることにあった。そして、その一環として、原子力産業側とプルトニウム問題をめぐってきちんとした討論を交わしたいという気持は常にもっていた。

プルトニウム問題がホットになってくるなかで、新聞や雑誌の紙上での討論は、ある程度行れていたが、それはあくまで、各種のメディアがその関心に基づいて主催した、専門家個人同士の論争だった。それも必要だが、私としては、市民運動側と政府や産業側がそれぞれの主体性において、対等な立場で自由に行うような討論がどうしても必要だと思った。それも一回限りでなく、常に必要に応じて議論をし合えるような作風が双方に必要で、これまでのやり方・はあまりにもその点で努力を欠いていたという反省もあった。

そこで、その年(1992)4月に開かれた原子力産業会議(以下原産)の年次大会に一般参加者として参加した。その時の討論テーマは折しも、プルトニウムの利用是か非か、というようなものだった。

質疑討論の時間に移った最初に、会場で手を上げたら、運よく司会の鳥井弘之氏(日経新聞論説委員)が私を指してくれた(これはまったくの偶然で、鳥井氏は私と知ってのことではなかったらしい)。

「ここでプルトニウム是非論とか情報公開について議論されているが、演壇に反対運動側の人間は誰もいない。こういうことこそ問題なのだ。私は反対運動をやっている高木だが、できたら私たちと原子力産業会議が対等に議論する場を持とうではないか」と発言した。

これがきっかけで、その後、原産副議長の森一久氏と何回か会って話をつめ、原子力資料情報室と原子力産業会議がまったく対等の共催でのシンポジウム「今、なぜプルトニウムか」が、その年の秋(9月25日)に大阪で実現した。この会場には、科学技術庁の担当課長も出席して、フロアからではあったが、情報公開について前向きの発言をする場面もあった。

その後、この種の市民運動側と原子力産業側あるいは政府との討論は決してめずらしいものではなくなったが、右の会は、その端緒を開くものにはなり得たと思っている。

IMA研究

ハンストに至る一連の反輸送キャンペーンでは、たしかに私は市民活動家として国際的なキャンペーンに集中したが、その時期を過ぎると、また、専門作業に集中する時期が訪れた。

トヨタ財団に研究助成の申請をしていた、「MOX燃料(ウラン・プルトニウム混合酸化物燃料)の軽水炉利用の社会的影響に関する包括的評価」(通称国際MOX燃料評価=IMAプロジェクト)の申請が認められて、1995年11月初めから97年10月末までの2年間、かなり大がかりの国際研究を行うことになった。

これは主に日本のプルサーマル計画の批判的検討を意図していて、私自身にとっては自分のプルトニウム研究の集大成のような積りもあった。イギリス、フランス、ドイツなどの核燃料処理|MOX利用の“先進国”の、主としてNGO的な研究者と日本の研究者をまじえ、プルサーマルについてあらゆる側面からその影響を分析し、社会に提示しようというもので、図に示したように、そのカバーした範囲はきわめて広範囲で、包括的なものだった。

私が代表者、フランスの友人のマイケル・シュナイダー(WISE-PARIS主宰)を副代表として、9人の独立的立場にある国際的専門家を組織した国際研究だったが、当初予定した規模をはるかに超える本格的なものとなり、代表者としては苦労が多かった。

まず第一に、自分が研究の中心だったから、研究に集中しなければならず、数多くの専門の文献をあたったり、計算をしたり、30代の研究者時代と同じ位に勉強した。と、同時に、研究全体を組織しなければならず、他の8人の共同研究者の了解をとりつけるとともに、各個の研究テーマや経費、謝礼などについて突っこんだ打ち合わせをしなくてはならなかった。共同研究者以外にも、アドバイザー、レフェリー(研究結果のレビューをしてくれる人)の依頼などを行わなくてはならず、欧米の各地を訪れて、交渉した。学問的な内容から、ざっくばらんな金の交渉まで、割切った自己主張する西欧人たちとぎりぎりの交渉をするのに疲れ果て、何回も「この仕事の全体は自分の能力を超えている」と思った程だった。

財政的にも当初トヨタ財団に申請した枠をはるかに越えたが、W・オルトン・ジョーンズ、ジョンマーク、プラウシェアなどのアメリカの財団や、日本の諸個人、団体(とくに「IMA京都会議を支える会」)などの広範囲な支えによって可能となった。

論文をまとめるのがまた大変な苦労で、世界十数カ国に散在する共同研究者、アドバイザー、レフェリーなどと、電子メールで日夜連絡をとり合い、修正を重ねながら、やっと期限の1997年10月末に英文225頁の報告書を仕上げた時には、私は過労と脱力感のあまり、ぼうっとして半ば夢遊病状態だった。この作業の完成に向けてはとくに、マイケル・シュナイダーと密に作業し、一層親密な関係になった。その彼と共同でライト・ライブリフッド賞を受賞できたのは幸せなことだった。

IMA研究の結論を一言で言えば、

「プルトニウム分離とMOXの軽水炉利用という路線のデメリットは、核燃料の直接処分の選択肢に比べて圧倒的であり、それは、産業としての面、経済性、安全保障、安全性、廃棄物管理、そして社会的な影響のすべてにわたって言える。換言すれば、プルトニウム分離の継続とMOXの軽水炉利用の推進には、今や何の合理的な理由もなく、社会的な利点も見い出すことができない」(IMA報告の日本語版全文は、『MOX総合評価』IMAプロジェクト最終報告、高木仁三郎、マイケル・シュナイダー、フランク・バーナビー、保木本一郎、細川弘明、上沢千尋、西尾漠、アレキサンダー・ロスナーゲル、ミヒャエル・ザイラー共著、七つ森書館、1998)。

結論は右のように、MOX―再処理路線への反対であるが、包括的な検討を行ったことで、人々がこの問題を考えるための数多くの材料を提起し得たと思う。幸い、報告書はおおむね好評で、英語版、日本語版についで、ロシア語全訳版、フランス語要約版も出された。

私としてはこれによって、シーボーグに刺激された、「プルトニウムに関する一章」を長い一章として書き終えたという満足感があったが、同時に無理が続いて肉体的にズタズタになったのも確かだった。翌年の発がんはこのことに関係していると思えてならない。