高木基金の選考委員は現在4名で、すべての選考委員が高木基金の助成先というわけではありませんが、玉山さん、安藤さんには、助成を受けて、自ら取り組んだご経験をいかして助成選考に関わっていただいています。

なお、安藤さんの助成研究の概要は、高木基金のウェブサイトに掲載しています。

→「アトピー性皮膚炎の成人患者支援スキームづくりのための基礎研究;患者の「困難」の構造的・歴史的理解と支援方針の検討のために」

「市民科学」の課題は、核・原子力などに限定されるものではなく、医療のあり方を患者の立場から検証することも重要な課題だと考えます。安藤さんの研究はまさに、当事者が、当事者がかかえる悩みや苦しさを調査し、浮き彫りにしたものであり、高木基金が助成してきた研究の中でも、深い意味のある研究の一つだったと思っています。

(高木基金事務局長 菅波完)

高木仁三郎市民科学基金の助成を受けて 安藤直子

私は長年のアトピー性皮膚炎の患者です。子どもの時からアトピーはありましたが、酷くなったのは、思春期以降でした。その際、顔面にステロイド外用剤を乱用してしまったことが、症状を非常に複雑にしてしまったように思っています。

私が高木基金の助成を受けたのは、2006年度のことでした。第5期という高木基金の助成が始まって間もない頃だったようです。その頃の私はそれを知るよしもありませんでした。

その頃、私はステロイド外用剤からの離脱を試み、ほぼ社会からドロップアウトした状況にありました。使い続けていた薬剤を中止しただけで、これほど酷いことが起こるとは思ってもみませんでした(言ってみれば、「因幡の白ウサギ状態」でした)。

当時、このステロイド外用剤の問題は、社会問題化して数年が経った時期でした。日本皮膚科学会のような専門家の医師達は、「ステロイドを止めるからいけない。炎症が完全に止まったら、少しずつ減薬すればよい。」と言っていたのですが、自分の体に起こってきたことを見てきた自分としては、それはあくまで理論上のことであり、とてもそれを実行できないことをよくわかっていました。何とか職業だけはつなぎ止めていたものの、ほぼ寝たきりに近い状況でした。まだ症状が治まっていない、そんな時期に、高木基金のことを夫から聞き、このままでは自分がダメになってしまうと思いもあり、ダメ元で応募したところ、審査に通ってしまいました。

私は典型的な理系の人間で、こういった社会的な問いについては全く向き合ったことがありませんでした。ただ、その時、とても印象的だったのは、事務局や選考委員の方達に、たくさん励ましていただけたことです。当時の高木基金の課題は環境系の話しが中心で、私のテーマは一風変わったものでした。そこに価値を見出していただいたことに、自分は奮い立たされるような思いでした。そして、それと同じくらい、私と突き動かしたのは、自分の辛さ故に、「他の患者の方が、この苦難をどう乗り越えているのかを知りたい」という思いでした。テーマは、”患者の抱える困難”。それも症状だけではなく、「社会」「家族」「医療」における困難にテーマを分け、患者さん達の抱える困難に向き合おうとしました。

それからはとにかく必死でした。患者の支援グループの仲間を巻き込み、アンケートを作成し、2000通以上を医師や患者会、アトピー患者が集まる温泉に配布し、その半分を回収して、調査を行いました。何十項目もあったので、アンケートの集約は本当に大変でした。同時にインタビューやフォーラムを開催しました。その調査を通じて、患者達が非常に重層的な困難を抱えていることを目の当たりにしました。自分だけが辛い、という話ではなかったことを改めて気づかされたのです。

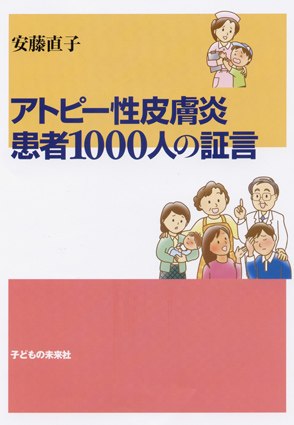

この調査内容はずっしりと重く、このままにしておいてはいけないと思いました。そこで、「アトピー性皮膚炎 患者1000人の証言」という本にまとめました。この本の出版は、高木基金の事務局の方に持ちかけられたお話で、新しい職場に移ったばかりの時に本の執筆をしたため、大変なことになりました。しかし、自分が聞いた患者さんの困難を届けることができたと思い、出版できたときには本当に安堵しました。

実はこの問題は、まだ余り解決していません。むしろ、ちまたでは「医師の処方する薬を止めるなんて」と非難の対象になってしまっています。しかし、私はたくさんの患者さん達の声を聞き続け、そんな単純な話しではなく、患者さん達の中である割合でステロイド外用剤に依存してしまうグループがあり、その人達にはこの薬は大きなリスクを伴う、と感じています。それを明らかにできたのは、高木基金の助成のおかげでした。あの状況であのアンケート調査をよくまとめられたと思いますが、高木基金の皆さんのサポートも大きなものでした。成果発表会の時に、私の夫も含めて皆さんでお食事をし、非常に楽しいひとときを過ごさせていただきました。あの時から、私は社会と自分の間が何か変わったように感じました。私と社会の間には無機質な空間があるのではなく、有機的な人のつながりがあるのだということを改めて感じたのです。

ネット上を少し探ってみましたら、以下のところにPDFの報告書がアップされていました。拙い文章ですが、こんなトライをした人間もいたのだ、と思っていただければ幸いです。特に若い人には高木基金のようなプロジェクトにチャレンジしていただければと願っています。 http://www.takagifund.org/admin/img/sup/rpt_file10060.pdf

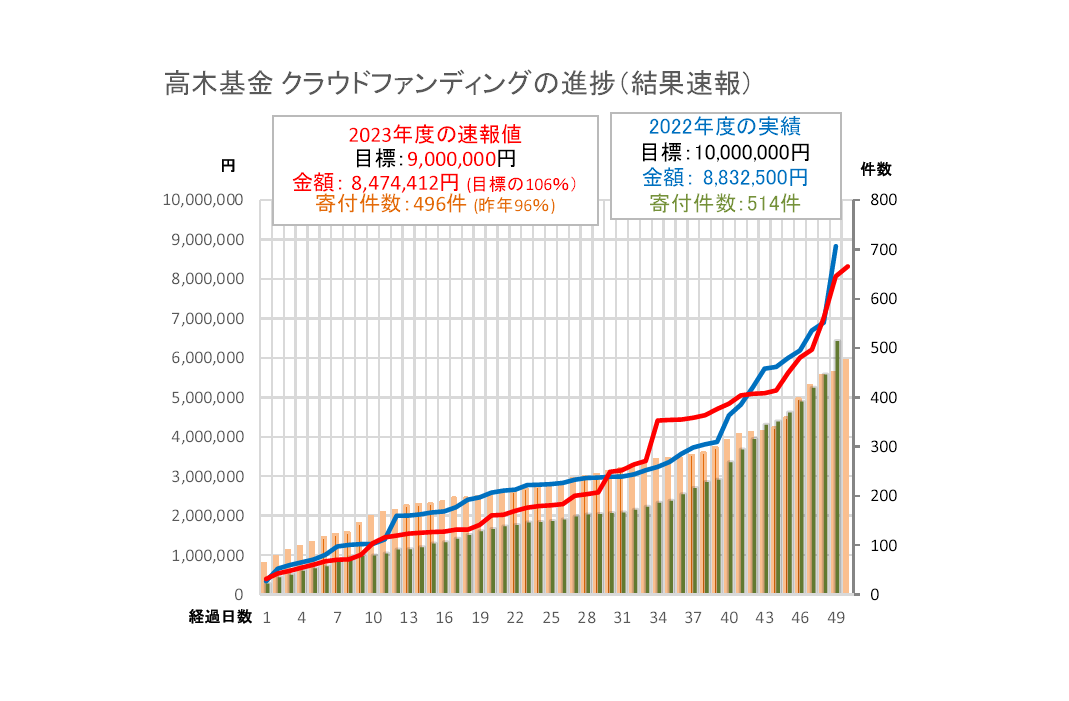

今、私の高木基金との関わりは大きく変わり、選考委員として参加させていただいています。そして、いかに社会にとって「市民科学」が重要なのか、改めて知ることになりました。こういった基金を支えて行くには、皆さんの関心とサポートがとても大切なのです。そして、実質的にこういった助成を支えているのは、皆さんの善意の寄付です。今、高木基金ではクラウドファンディングを実施していますので、皆さん是非、ご協力いただければと思います。よろしくお願い致します。