助成研究テーマ:「策定プロセスの公文書開示による原発避難計画の実態解明」

助成金額:50万円

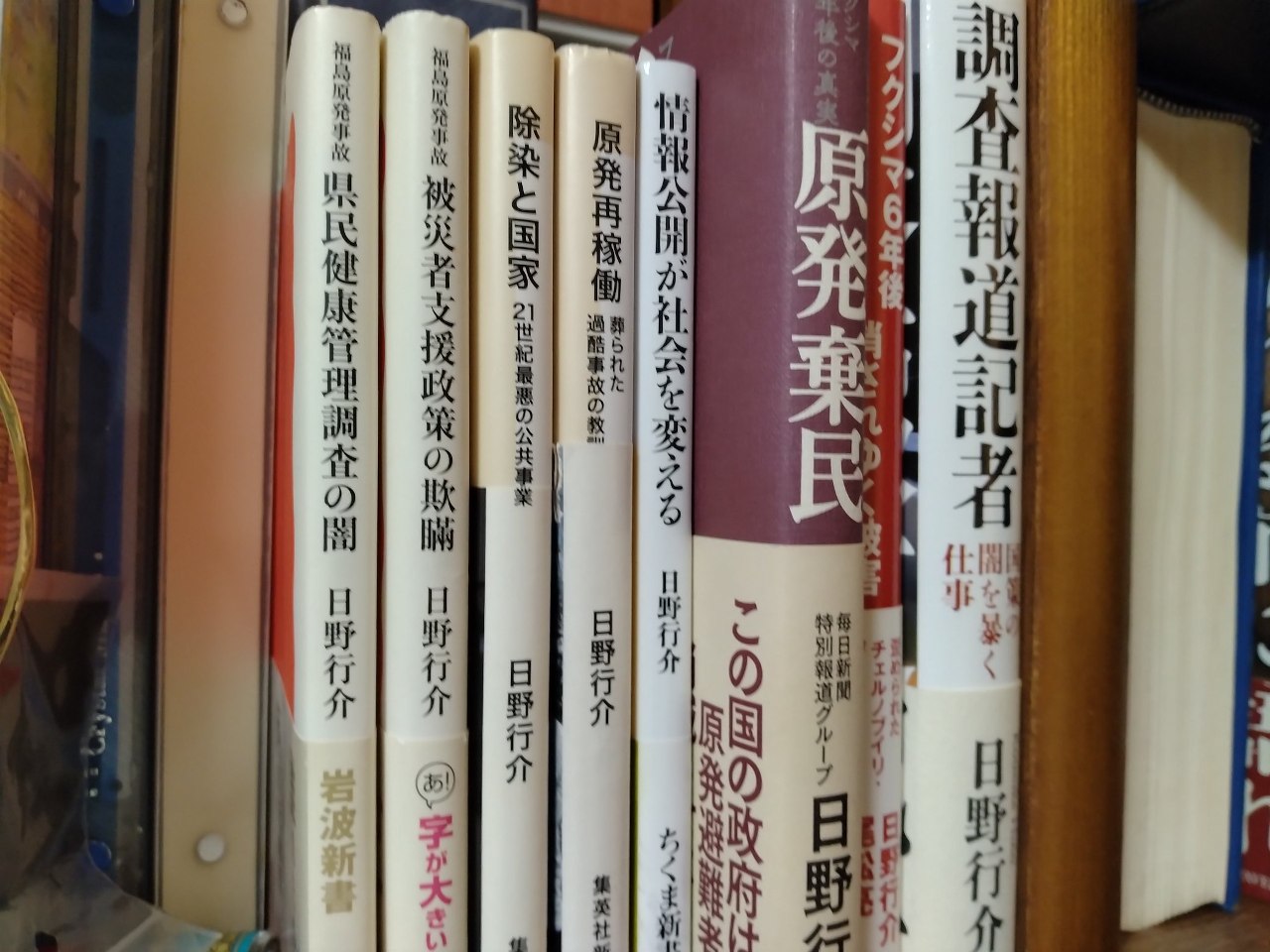

日野行介さんは、毎日新聞の記者時代から、福島第一原発事故後の被災者対応や原発の安全規制・防災対策等の欺瞞を暴く調査報道に取り組んできた方で、独立した現在も、ジャーナリストとしてひき続き原発問題について精力的に取材し、雑誌や書籍などで発表しています。

今回の助成研究は、主に東海第二原発の事故を想定して、周辺自治体が作成している避難計画について、国と自治体の協議資料など意思決定過程を記録した公文書を情報公開請求などで入手し、行政が公表している内容と齟齬がないかを検証するというものです。調査のねらいについて、高木基金に提出された助成申込書の中で日野さんは次のように書かれています。

「東京電力福島原発事故の反省から原発30キロ圏内の自治体に避難計画の策定が求められることになった。1か所あたりの対象人口は数十万人に上り、計画の実効性の有無には国民・住民から高い関心が寄せられているが、避難計画は安全審査の対象外で、策定の基礎資料さえ公表されておらず、外部からの検証が困難な状態になっている。

調査報道で培った情報公開請求の技術を使って基礎資料を入手し、原発再稼働を正当化するため実効性を度外視して策定されている実態を解明する。今回は30キロ圏内の人口が全国最多の約92万人で、避難計画の不備を理由にした初めての運転差し止め判決が出された東海第二原発を調査対象とする。

解明した避難計画策定プロセスの全貌は書籍化して一般に広く伝えると共に、同原発の運転差し止めを求める訴訟の原告団や、再稼働の可否を問う住民投票の実施を目指す市民団体などにも共有する。また、入手した公文書はすべて電子ファイル(PDF)にして公開する。」

このテーマで調査することの緊急性について、同じく助成申込書の中で日野さんは、

「避難計画の策定に関する公文書は保存期間が5年とされるものが多いことや、東海第二原発の運転差し止めなどを求める民事訴訟の控訴審が昨年始まったことなどから、情報公開請求の緊急性が高いと判断し、すでに多くの関係文書を情報公開請求している」

と述べていますが、実際に、これまでの調査に基づいて、つい最近、ちくま新書から、『情報公開が社会を変える――調査報道記者の公文書道』を出版されています。

(写真は日野さんのFacebookから)

日野さんは、高木基金からの助成を受けたことについて、ご自身のFacebookで次のように書かれています。

「原発避難計画の実態を解明するための情報公開請求にかかる費用の助成を受けました。ガチで意思決定過程を暴くためには、膨大な調査報告書や非公開会議の議事録、配布資料を入手する必要があり、手数料(国の場合)やコピー代(CD代)が結構かかります。助成を受けたおかげで心配なく請求できるのは大きいです。私のプロジェクトが助成に値するか少し不安でしたが、7月のプレゼンの後、審査員の一人から「あなた、もっと請求してもいいと思うわよ」と声をかけて頂き、勇気が湧きました。感謝です。」

高木基金としても、日野さんの研究の成果に大いに期待しています。ぜひ、多くのみなさんに注目し、応援していただきたいと思っています。(高木基金事務局長 菅波 完)