研究テーマ:「水道水から摂取するネオニコチノイドが総摂取量に与える影響」

助成金額:100万円

山室真澄さんは、東京大学大学院新領域創成科学研究科教授で、農薬が水環境に与える影響について20 年以上にわたり研究している方です。2001 年に公表した論文で、当時問題になっていた猛毒のダイオキシンの水圏での蓄積について、燃焼起源よりはるかに水田用除草剤(CNP・PCP)起源が多く、それらの除草剤が禁止になっても環境に放出され続けていることを明らかにしました。また2019 年には、宍道湖ではネオニコによって節足動物が減少することで、それらを餌とする有用魚類(ワカサギ・ウナギ)の漁獲量が激減したことを発表したことで、世界的に評価されました。ネオニコ問題をとりあげたTBS報道特集「ネオニコ系農薬人への影響は」にも出演し、そのYouTube 動画はすでに300万回以上、再生されています。

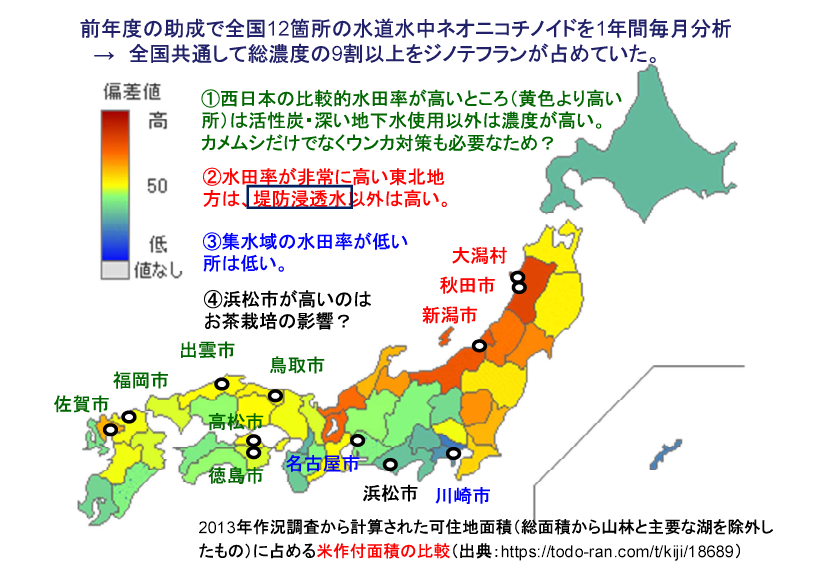

山室さんには、2022年度も「水道水のネオニコチノイド濃度の全国調査」をテーマに助成しており、これに続いての研究です。(下記は、2023度助成の「公開プレゼンテーション」での山室さんの資料から、2022年度の研究成果を示したものです。)

2023年度の助成研究のねらいについて、高木基金に提出された助成申込書の中で山室さんは次のように書かれています。

「日本では水道水源となっている河川や湖沼などに、水田に散布された農薬が混入している。ネオニコチノイド系殺虫剤(以下、ネオニコ)の1 種であるジノテフランの日本の水道水の基準値は600,000ng/L だが、予防原則をとるEU では個々の農薬の濃度は100ng/L を超えてはならず、全農薬の合計濃度は500 ng/L を超えてはならない。EU と比べて基準値が桁違いに高い日本では、過去には基準値未満の除草剤が癌を引き起こしていた。

水溶性のネオニコは作物に浸透し表面を洗っても除去できないことから、農作物からの摂取がほとんどであるとされ、水道水からの寄与は調べられていない。高木基金の助成をうけ2022 年度に行った研究で、秋田市水道水はジノテフラン濃度が常時50ng/L を超え、ピーク時に800ng/L を超えた。一方、隣接する大潟村の水道水では5ng/L 未満で推移した。

ネオニコは神経毒なので脳に与える影響が懸念されるが、人の尿中ネオニコ濃度は脳中ネオニコ濃度と関係があるとして注目されている。本研究では気候条件や風土・慣習などが類似する秋田市と大潟村で尿中ネオニコとその代謝物の濃度を比較することで、水道水起源ネオニコの寄与を推定し、また総摂取量を海外の健康被害が疑われる事例と比較する。

具体的には秋田市と大潟村で、できる限り有機栽培作物を摂取している住民10名程度に協力いただき、秋田市水道水でジノフラン濃度が最も高くなる8 月に尿を採取し、ネオニコとその代謝物濃度を分析する、また尿採取日の3 日前からの水道水中ネオニコ濃度も分析して比較・検討を行う。」

山室さんには、高木基金が10月15日に実施した「「市民科学」公開フォーラム いま水の安全をどう守るか」に参加していただき、2022年度助成の成果などについて報告していただきました。山室さんの発表は、高木基金のYouTubeチャンネルでご覧いただくことができます。

山室さんは、ネオニコチノイド農薬の問題に関する第一線の研究者ですが、この問題のリスクを検証しようとする山室さんの研究は、文部科学省の科学技術研究費(科研費)を申請しても、なかなか採用されないのが現実だそうです。高木基金では、大学教授などの立場の方より、研究資金の確保が難しい一般市民などを助成することを優先していますが、ネオニコチノイド農薬の問題は、私たちの食の安全や健康に関わる重要かつ緊急性の高い課題であり、高木基金としても、山室さんに、ぜひこの研究を進めていただきたいと考え、助成を決定しました。

(高木基金事務局長 菅波 完)