花とミツバチの盃 漆芸界と職人たちをつなげたい

——復興祈念作品について教えてください。

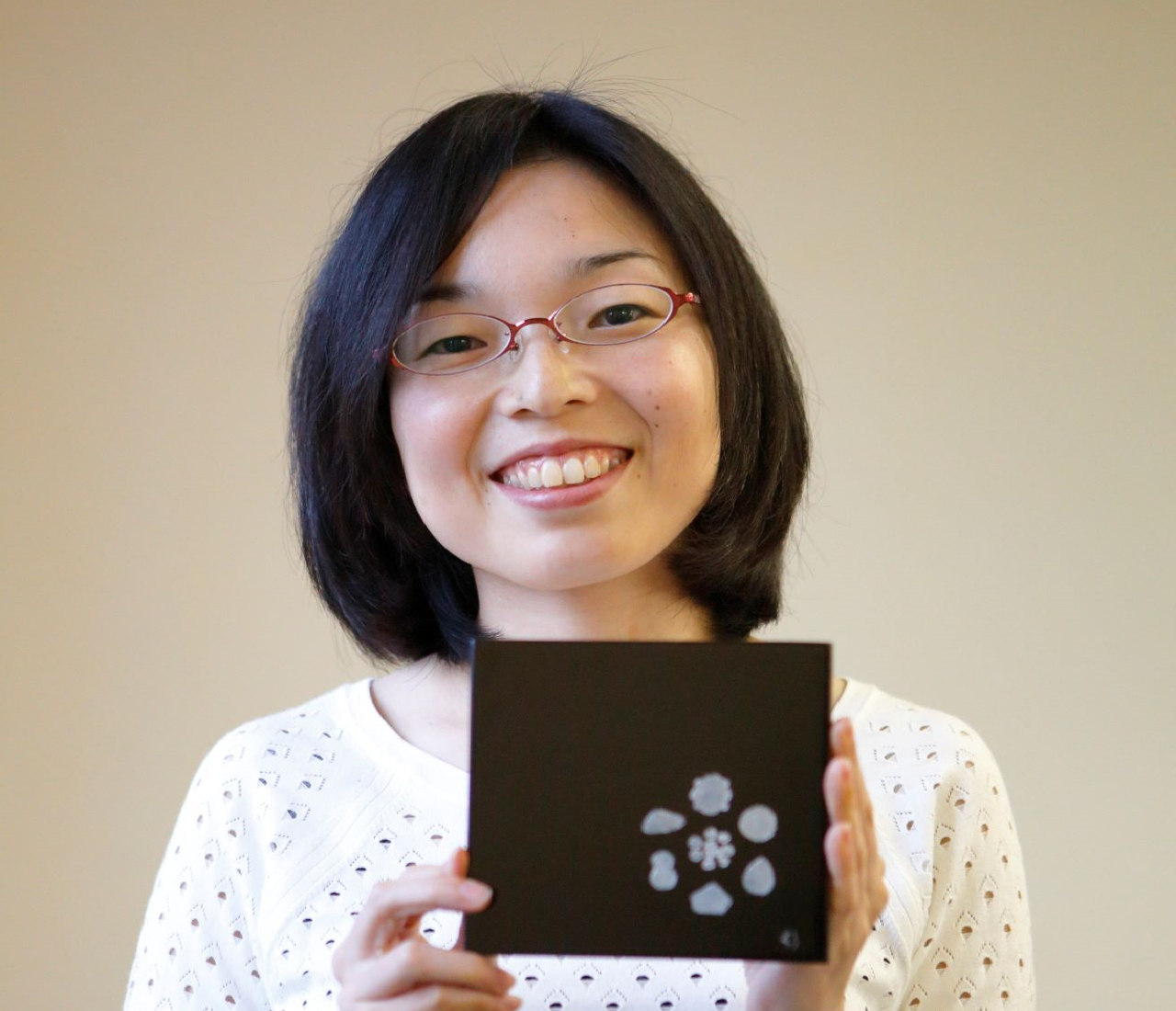

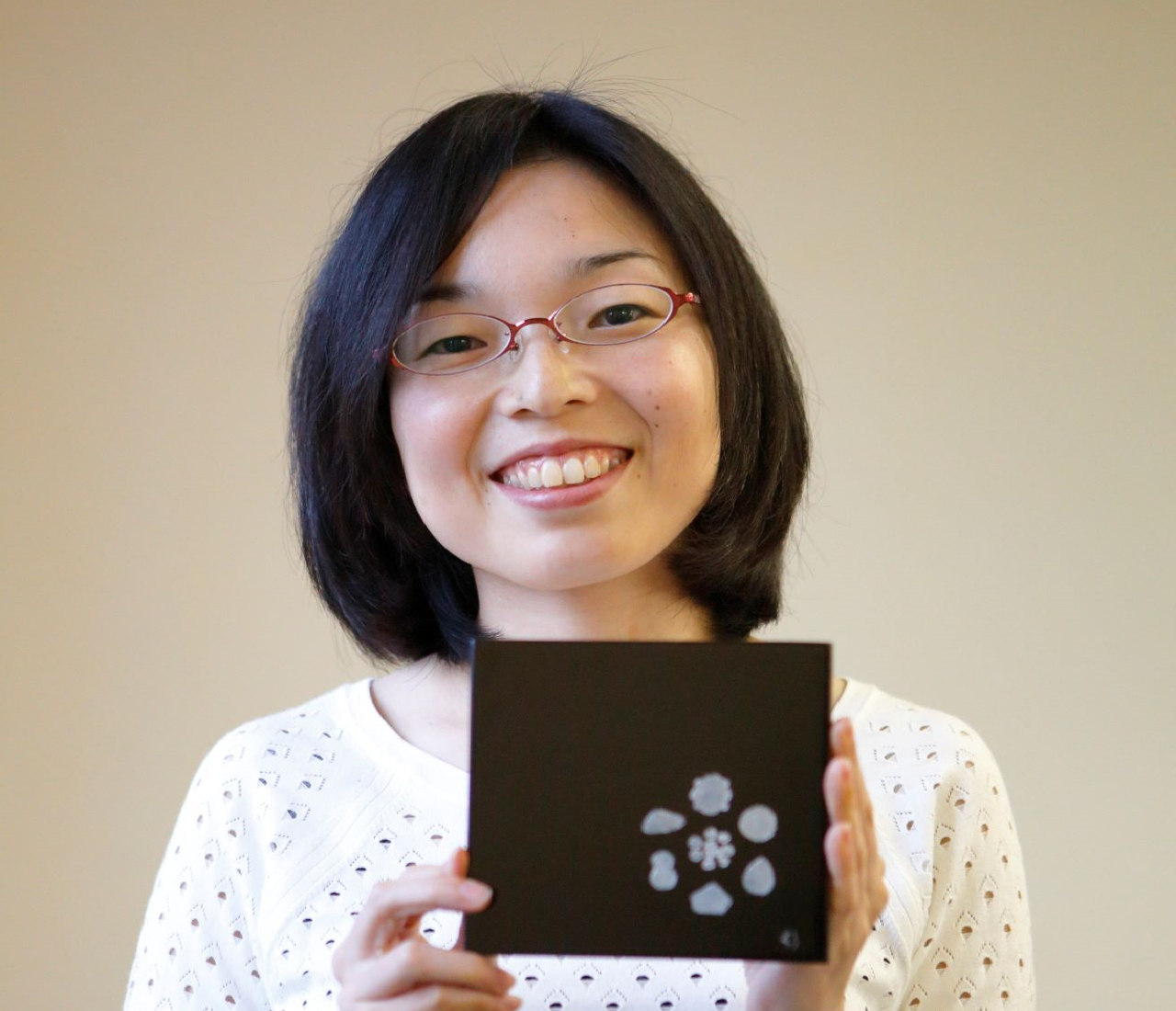

中川:復興祈念作品は盃で、上塗りまで施された状態で渡していただき、私は加飾を担当して花とミツバチを表現しました。花々は全て異なる種類なのですが、実際に存在する蜜源植物(ミツバチが花の蜜を採取する植物)をモチーフにしています。

——花はモチーフとしてよく目にしますが、ミツバチが特徴的です。

中川:ミツバチは、植物の花粉を運んで受粉させるポリネーター(花粉媒介者)として働き、生態系の維持や農業生産に貢献し、未来につなげています。私もいろいろな人、特にこれから芽が出るであろう新人や若手作家、職人を世の中とつなげ、より広げていく役割を担いたいと思っているので取り入れました。ですので花々は職人や漆芸界、ミツバチは自分自身を象徴しています。

——今回の作品で使った技法を教えていただけますか。

中川:研ぎ出しの変わり塗り(漆の特徴や技術を応用した技法の総称)と石目塗り(いしめぬり:炭粉や乾漆粉を使って石のような質感を表す技法)です。

花の部分の変わり塗りは、それぞれの花の雰囲気に合わせて絞漆(しぼうるし:漆にタンパク質を加え、立体感のある模様を描く)で仕掛けを作り、上から何層も色漆を塗り重ねて研ぎ出して磨いています。その周りは乾漆粉(かんしつふん)を蒔き、粉固めをして研いで石目調にしました。最後に、ミツバチの部分をベンガラ漆で高上げをして、金粉を蒔いて磨いています。

——現代のライフスタイルにも合いそうな、おしゃれなデザインです。花とミツバチのイメージは、今回の依頼の前からお持ちだったのでしょうか?

中川:盃のデザインは始めてでしたし、事前に明確なイメージはありませんでした。ただ、輪島漆芸技術研修所で学んでいた時から、変わり塗りの技法を使った作品を作りたいと考えていたのと、若い方たちにも響くようなおしゃれな感じにしたいと思い、今回のデザインになりました。

ファッションから漆芸に 研修所で学んだ日々

——漆芸の世界に足を踏み入れたきっかけを教えてください。

中川:もともとファッション業界で働いていて、パタンナーやデザイナーなど企画や生産に携わることを広く手掛けており、流行や生産のサイクルが早い中で、忙しなく働いていました。やりがいはあったのですが、長く携わってきてアパレルはやりきった感じがあり、第2の人生として、自分が得意なことを生かして長く続けていけることを模索するようになりました。

そんな時、お気に入りの陶器が割れてしまって金継ぎという修復技法と出会い、当時働いていた会社に近い漆工芸教室に通って金継ぎや漆芸について学び始めました。そして金継ぎ教室で講師として教えていたのですが、もっと漆芸を極めたいと思ったのと、産地に行って地域に溶け込んで学びたいという気持ちが強くなり、輪島漆芸技術研修所に入ったのです。

——思い切ったキャリアチェンジですね。研修所はいかがでしたか。

中川:月曜日から金曜日、朝の8時半から16時半までみっちり学ぶことができます。基礎を2年間学ぶ特別研修課程の後に、人間国宝の先生からも教えていただける3年間の普通研修課程コースがあります。私は2年間在籍し、乾漆の制作、器物の下地から上塗り、蒔絵、沈金など、一通り教えていただきました。とても貴重な時間でしたね。

研修所には、曲げ輪や指物などの木地の先生、蒔絵、沈金などの加飾の先生、髹漆(きゅうしつ)の先生や呂色の先生など、各分野のエキスパートの先生がたくさんいらっしゃいます。輪島に住んでいる先生だけではなく、他県で活躍されている先生や人間国宝の先生からもお話を聞いたり、技を見せていただいたり、漆芸に特化した環境で学ぶことができるのです。研修所以外でも漆器業界の方がたくさんいるので、いろいろと交流させていただきました。

——輪島での暮らしを教えてください。

中川:研修所の授業以外では、産地のことをたくさん学びたいと思い、いろいろなアルバイトをしていました。輪島の中でも山の方にある古民家の飲食店で働いていたのですが、その地域で採れた旬の野菜などを使ったお料理や自家製の発酵食を提供していて、一緒に働くその地域のお母さんに能登の食文化や暮らしの知恵を聞くことができて、とても楽しかったです。

あとは、街の規模からすると福祉の事業所も多いのですが、そこでいろいろな人が混ざり合って一緒に働いている環境が面白いと感じました。漆器だけではなく、福祉や里山里海の食文化、地形を生かしたアクティビティなど、とても魅力のある場所です。東京では体験できないこともたくさんあり、楽しんで生活していました。

——2024年の能登半島地震の際には、どうなさっていましたか。

中川:東京の自宅に帰っていまして、2月上旬にライフラインが復旧してきたタイミングで輪島の家に行きました。借りていた家はリノベーションされており、倒壊や損害はほとんどなかったのですが、家財や漆の道具はありえないところに散乱していました。同級生や知り合いで家をなくされた方もいましたし、亡くなられた方もいらして胸が痛みました。

研修所は被災してしまって開講できず、1月末から富山大学の高岡キャンパスで卒業作品の制作を行う場所をお借りし、同年の5月に卒業することができました。

漆の奥深さ 手のかかる点がむしろ魅力

——漆芸の世界はいかがでしょうか。

中川:輪島漆芸技術研修所では漆芸の真髄を教えていただき、漆の奥深さにのめり込みました。漆はちゃんと世話をしてあげないと乾かなくなってしまったりと、扱いが難しいのですが、手間がかかって簡単には扱えない性質が、むしろ魅力のように感じています。漆芸にはさまざまな技術や技法があり、やればやるほど手ごたえがありますので、ずっと漆の世界に居続けたいですね。漆芸は産地によってやり方も異なっていて多様ですので、それらをミックスしてもいいなと思っています。

——今回の制作はいかがだったでしょうか。

中川:私自身は、作家活動というよりは、漆を知らない方に向けて漆芸教室で教えたり、伝える活動などがメインだったので、まず「なぜ私に話をいただけたのだろう」と思いました。今後、作品の制作にも携わっていきたいと思っていたので、このお話をいただけてとてもありがたかったです。私が今回制作をする姿を見て、これから作家として、職人としてやっていこうと思っている人が『私も漆の業界で頑張ろう』という気持ちになってくれたらうれしいですね。

制作の過程はとても楽しかったです。ただ、漆芸の加飾においては職人の技のピークが30代後半と言われています。歳を重ねることで細かいものが見えにくくなってきますし、時間との闘いだとも感じています。

——盃に描かれたミツバチも媒介者だったように、「tsunagu.ooo」を屋号にしてらっしゃる中川さんご自身も、他者をつなげる役割を担っていくのだろうなと思います。

中川:作品をどのように世の中に出すかが重要ですが、作り手の方はアピールを苦手とすることが多いという印象を持っているのと、作家個人で制作をし、営業して販売するのは限界があると感じています。

ですので、私が作り手のサポートをして、新しい層の方に興味を持ってもらうことや、海外へ向けた発信など、これまでになかった新しいことをやっていきたいですね。

——若手職人の良さを生かしたディレクションをしたい、ということですね。

中川:はい、できれば新しいかたちの塗師屋(ぬしや:輪島において、漆器の製造から販売までを総合的に行う商社またはプロデュサーのような存在)のような存在になりたいと思っています。

研修所は技術を学ぶ場であり、その先の職人や作家としてやっていく方法は教えていないので、自分でつかみ取らなければなりません。できれば私は、そういったことが苦手な若手も漆芸界につなげて広げる役割を担いたいのです。

漆芸の世界は職人だけを育てればいいわけではなく、支える人が必要ですが、支える側も技を学ぶ必要がありますので、現地で学んだことを生かしながら、職人や作家の方々を支えていければと願っています。

***

中川 あやこ(Ayako Nakagawa)

ファッション業界にて活動の後、お気に入りの器が割れたことで金継ぎに出会い、漆に魅了されて石川県立輪島漆芸技術研修所にて学び直す。現在は東京の工房にてワークショップや出張金継ぎ教室、工芸を広めるために活動中。工芸を通して日本の伝統技術や文化に触れるきっかけを作っていきたいと願っている。

2003年 文化服装学院卒業

2018年 独学で金継ぎ修理開始

2021年 東京の金継ぎ教室にて講師・修理師として活動

2024年 石川県立輪島漆芸技術研修所卒業

***

取材・撮影:中野昭子

金額3,000円 |

金額10,000円 | 在庫51 |

金額10,000円 |

金額30,000円 | 在庫43 |

金額30,000円 |

金額100,000円 |

金額300,000円 |

金額500,000円 |

金額1,000,000円 |

金額10,000円 |

金額3,000円 |

金額10,000円 | 在庫51 |

金額10,000円 |

金額30,000円 | 在庫43 |

金額30,000円 |

金額100,000円 |

金額300,000円 |

金額500,000円 |

金額1,000,000円 |

金額10,000円 |