山形国際ドキュメンタリー映画祭(以下、YIDFF)の1回目から3回目まで、私は「デイリー・ニュース」の編集デスクや校閲責任者として、その発行をお手伝いした。今ではもう記憶の彼方であるが、勅使河原宏監督やマルセリーヌ・ロリダン監督ほかにインタビューしたし、1993年(3回目)に審査員を務められた田壮壮(ティエン・チュアンチュアン)監督にもお話を伺ったと思う。その際、下手な英語で「Nice to meet you.」とご挨拶したら、「私は英語は話せないので」と(もちろん中国語で)ピシャリと言われたことが印象深い。「しまった!」と思うと同時に、なんて潔い態度なのだろう、と感嘆もした。つまり、インタビューは一期一会なのだ。

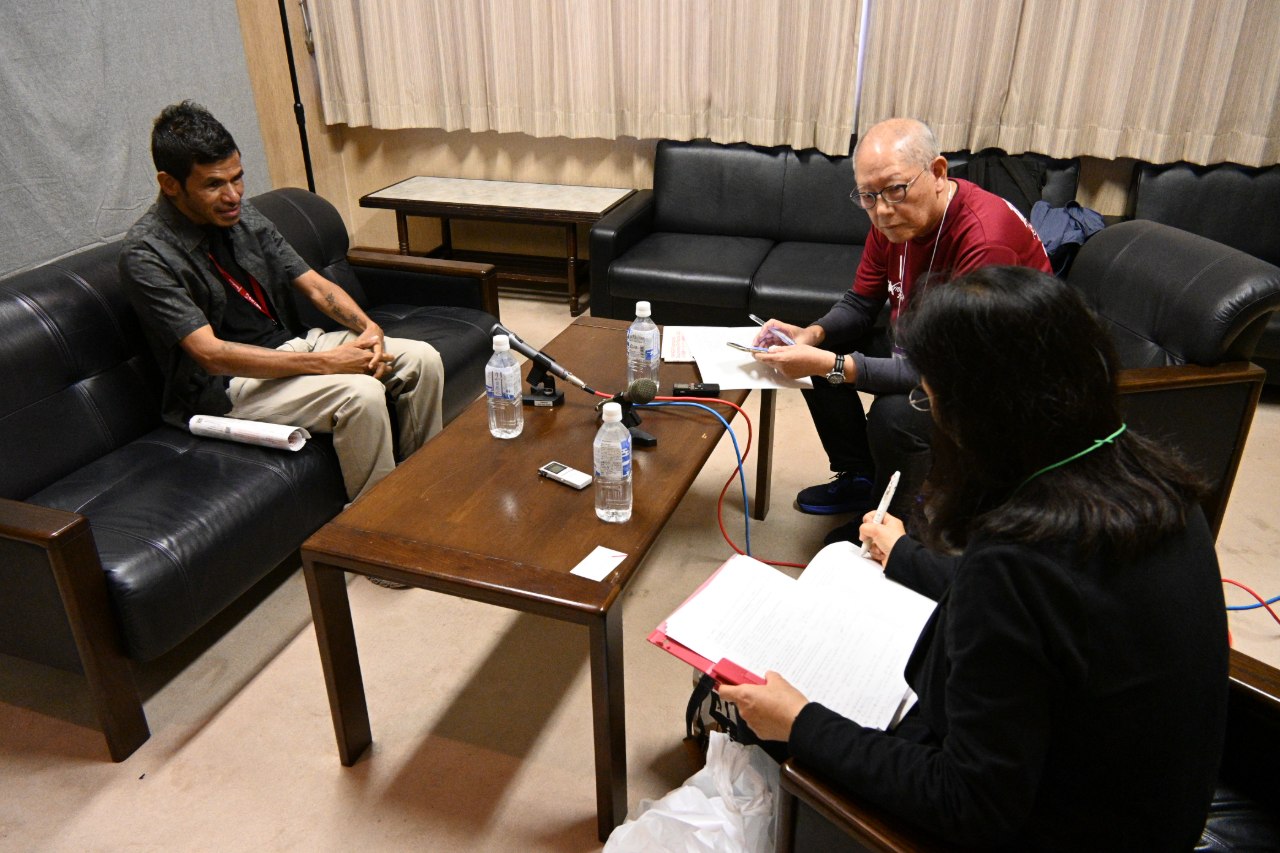

2023年、2025年にも監督にインタビューする機会をいただいた。2023年は『ベイルートの失われた心と夢』のマーヤ・アブドゥル=マラク監督、『GAMA』の小田香監督、『列車が消えた日』の沈蕊蘭(シェン・ルイラン)監督のお三方に。2025年は『シエ...』のヨセフ・レヴィ監督と『対話のゆくえ 京都大学吉田寮』の藤川佳三監督のお二人に。

作品を何度も観て、関連事項を調べ、質問内容を考えてインタビューに臨むのだが、うまくいくときもあれば、そうはいかないときもある。例えば、『シエ...』のヨセフ・レヴィ監督はとても控えめかつ謙虚な方で、どのシーンを賞賛しても「ありがとうございます」と返ってくるばかり。作品の解釈について「私はこんなふうに受け取りましたが」と水を向けても、「観る人の判断にお任せします」という言葉・姿勢で一貫していて、いささか困った。

そんなこともあるのだが、常に映画制作者へのリスペクトの気持ちを忘れず、しかし怖気づかないことをモットーに、私はインタビューにあたっている。

さて、YIDFF2025の映画祭公式ガイド「SPUTNIK(スプートニク)」No.1の編集後記に、中村大吾さんが次のように書いておられる。

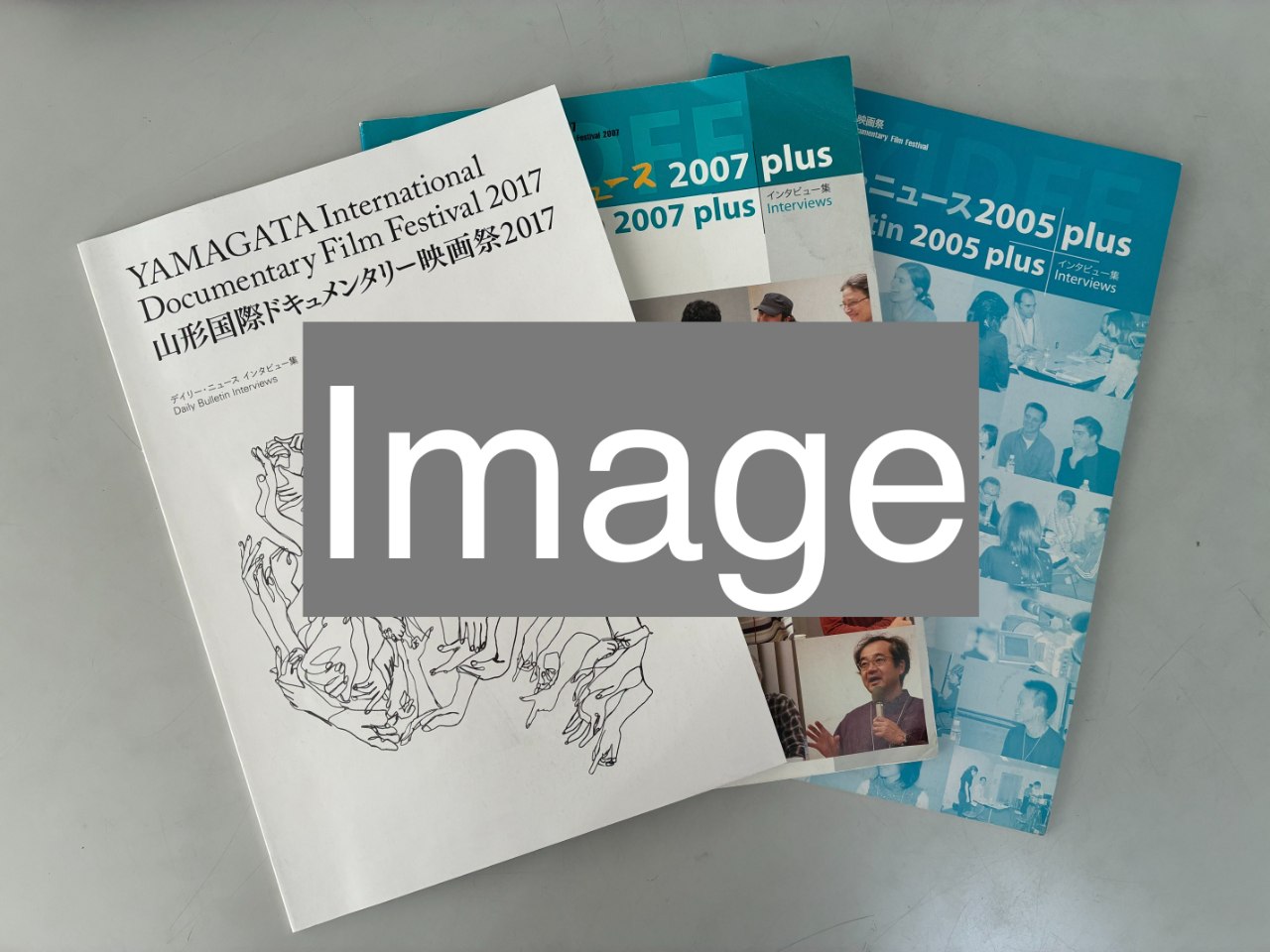

《山形国際ドキュメンタリー映画祭がちょっと変わったところがあるとしたら、その一つは出版物の多さであろう。公式カタログはもちろん、特集ごとのカタログも毎回資料性の高いものが用意され、2019年までは『デイリー・ニュース』が日々の映画祭をライヴに伝えてきたし、もっと前には『Documentary Box』という機関誌が15年にわたって発行されていた(中略)。今回は会期終了後に監督インタビュー集の刊行も予定されている(中略)。さながら「読む映画祭」の観もあるが、上映作をすべて見ることが物理的に不可能なのとどこか似て、それらの出版物を会期中に読み切ろうとしてもまず難しかろう。むしろ後々まで確と残るということこそ、印刷物の命脈にして、パブリッシングのパブリックネスにちがいない。》

この最後の文章に、大いに共感した。また、私は編集者なので「物」としての本や冊子に愛着がある。表紙や扉のデザイン、見返しの処理、本文の組み方、写真の配置、使われている活字などに興味が尽きないのだ。そして、それに触れられることの喜びがある。

引用文中に言及されている監督インタビュー集は、YIDFF2025の「インターナショナル・コンペティション」「アジア千波万波」「日本プログラム」の部門から、35人の監督にインタビューした貴重な記録集になるという。その製作費に充てるため、クラウドファンディングが展開されている(12月末まで)。後世に残る「物」としてのインタビュー集を、ぜひ完成させたい。皆さまのご協力を切にお願いする次第です。 江利川 憲(フリー編集者)

※ 江利川憲さんにご協力いただいたYIDFF 2023 のインタビュー記事は、こちらからお読み

いただけます。

『ベイルートの失われた心と夢』マーヤ・アブドゥル=マラク 監督インタビュー

https://www.yidff.jp/interview...

『列車が消えた日』沈蕊蘭(シェン・ルイラン) 監督インタビュー

https://www.yidff.jp/interview...

『GAMA』小田香 監督インタビュー

https://www.yidff.jp/interview...

金額3,000円 |

金額5,000円 |

金額5,000円 |

金額10,000円 |

金額20,000円 | 在庫18 |

金額35,000円 | 在庫26 |

金額3,000円 |

金額5,000円 |

金額5,000円 |

金額10,000円 |

金額20,000円 | 在庫18 |

金額35,000円 | 在庫26 |