目次

- ミッション

- 社会背景:増加する発達障害と支援制度の課題

- 社会背景:保護者の声(全国調査)

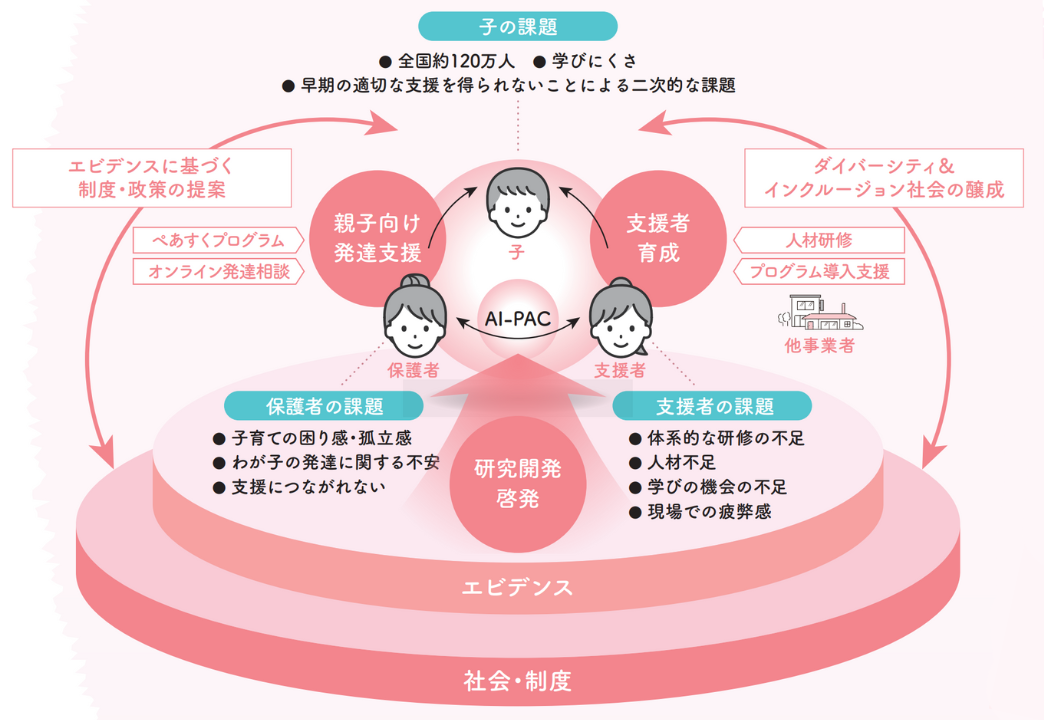

- 基本情報:活動概要

- 基本情報:3つの主な事業

- 寄付事業:「なかま」あつめの軌跡

- 寄付事業:「なかま」たちの声(寄付者、研修受講者)

- 私たちの思い:「発達障害」の概念が必要ない社会の実現に向け

- プログラムと認定制度:インクルーシブになる「手段」としての、エビデンス

- コアコンピテンス:研究と現場を繋げる「架け橋」としてのADDS

- 広がるADDSの知見:発達支援現場以外のニーズ

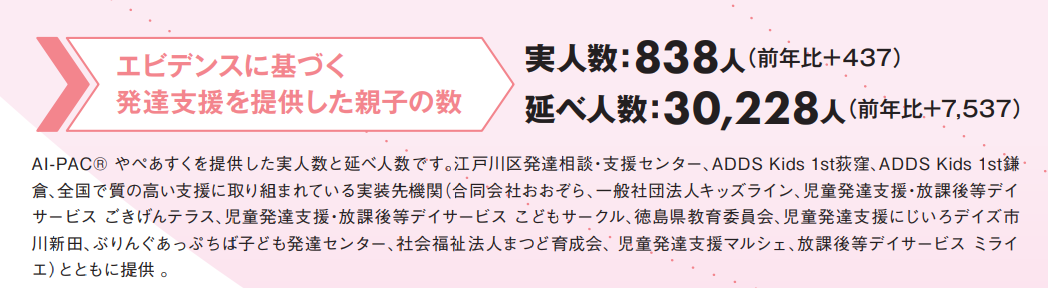

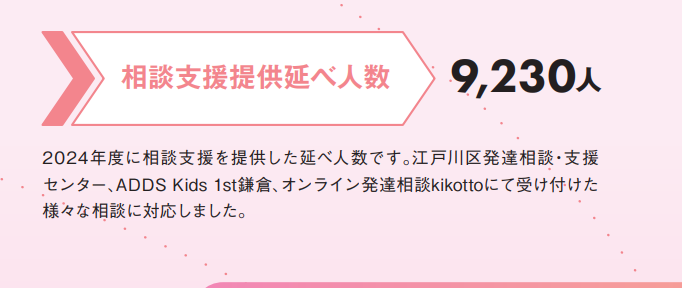

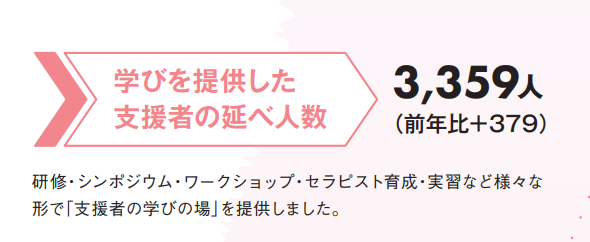

- 2024年度の実績:数字で見るADDS

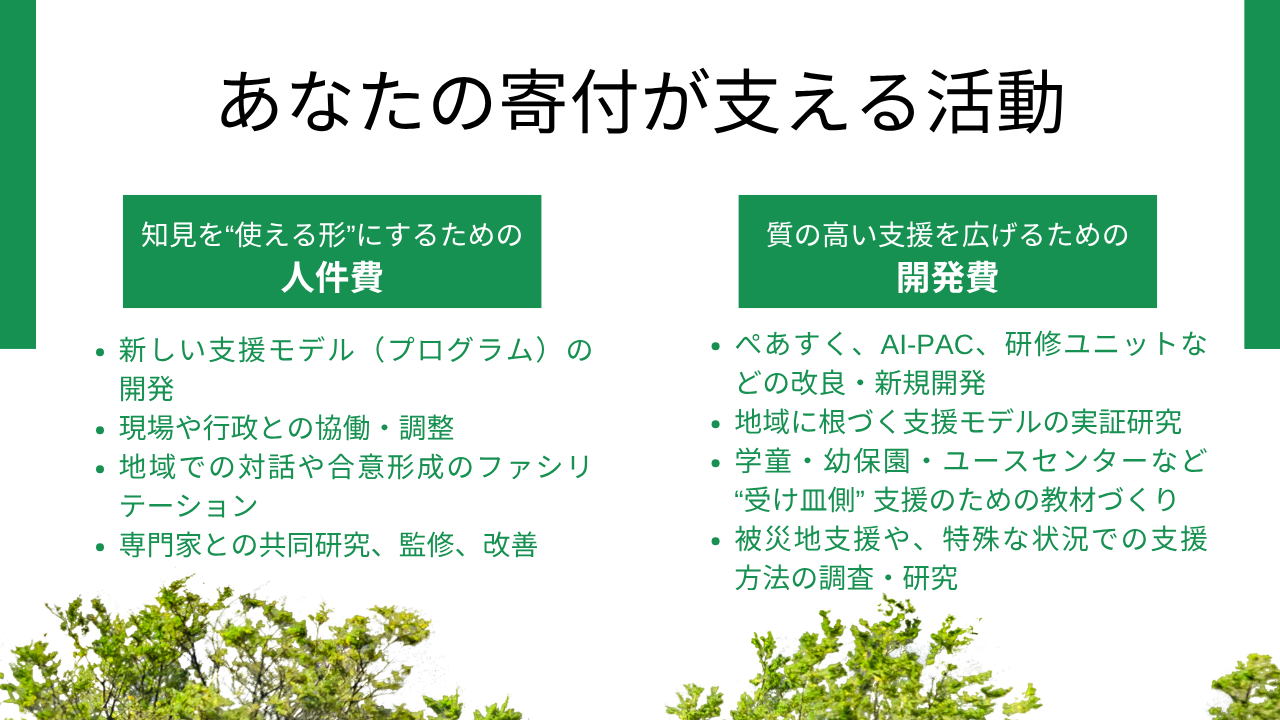

- サポーター向け情報:寄附金の使途

ミッション

発達支援が必要なすべての人が自分らしく学び

希望を持って生きていける社会を共に実現します

障害の有無や生まれた環境にかかわらず、誰もが⾃⾝の発達特性に合った学びを保障される社会になれば、「発達障害」という概念は必要なくなり、すべての人がよりよく生きられるはずです。

私たちは、エビデンスに基づく実践を通じて、あらゆる⽴場の⽅と⼿を取り合い、ともに希望ある社会の実現を⽬指します。

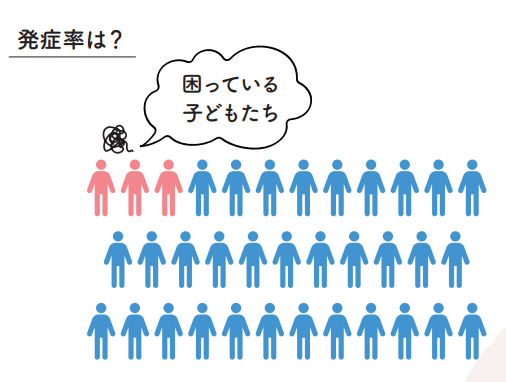

増加する発達障害と支援制度の課題

2022年の文科省の調査(注1)では、公立の小中学校の通常学級に、実に8.8%の割合で発達障害やその傾向のある児童が存在すると報告されています。また、2025年4月に発表されたアメリカ疾病予防管理センターの最新調査(注2)では、2022年時点で8歳児における自閉スペクトラム症(ASD)の発症率は31人に1人であると報告されており、2012年の同調査(注3)から2倍以上に増加しています。増加の理由には、診断基準の整備や早期発見の強化などが挙げられます。

支援を必要とする児童は非常に多く、その需要に対して制度改正も進み、この10年間で支援機関の数は右肩上がりに増加し、2024年度には全国約3万箇所を数えます。受け皿や利用児童数は

増えたものの、現場で提供される支援の質の保証は難しく、質のばらつきや低下が大きな問題となっています。

(注1)通常の学級に在籍する特別な教育的支援を必要とする児童生徒に関する調査結果に

ついて:文部科学省

(注2)U.S. Centers for Disease Control and Prevention. Prevalence and Early Identification of Autism Spectrum Disorder Among Children Aged 4 and 8 Years ̶ Autism and Developmental Disabilities Monitoring Network, 16 Sites, United States, 2022.

(注3)U.S. Centers for Disease Control and Prevention. Prevalence and Characteristics of Autism Spectrum Disorder Among Children Aged 8 Years ̶ Autism and Developmental Disabilities Monitoring Network, 11 Sites, United States, 2012.

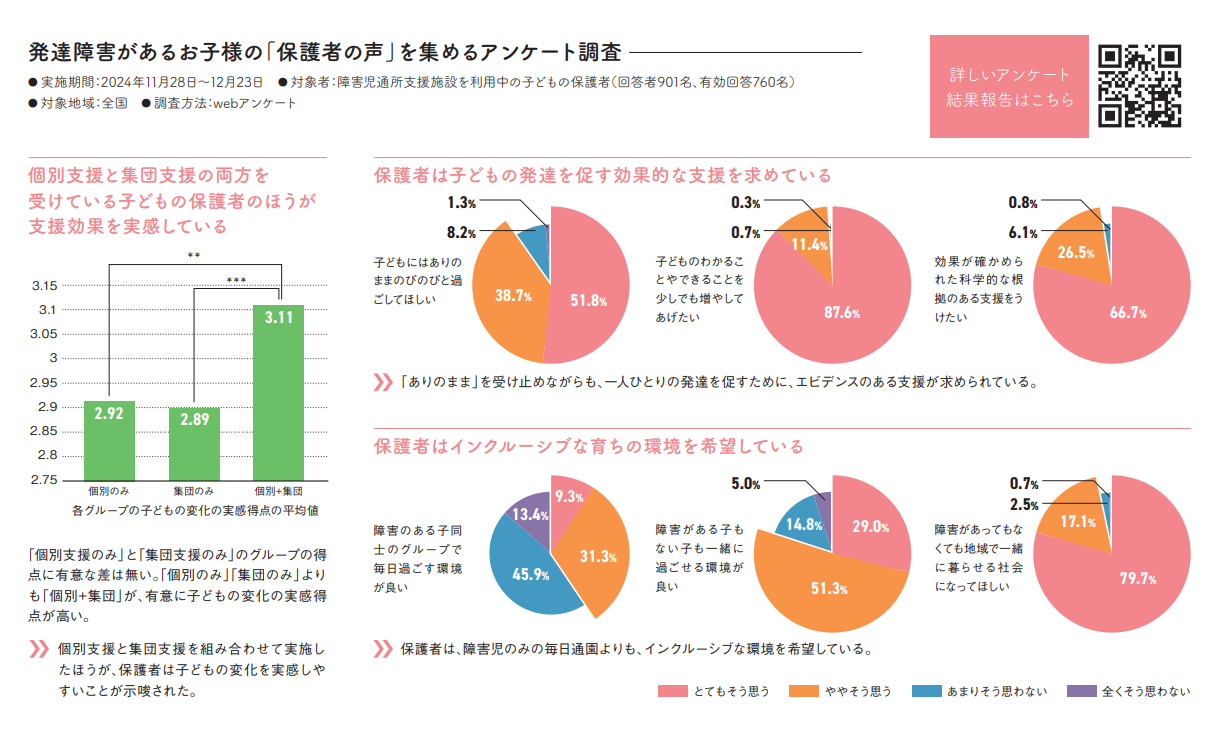

保護者の声

保護者は、支援に対しどのようなことを望んでいるのか?

私たちが実施した全国調査では、901名(有効回答者数760名)の保護者から貴重なご意見を集めることが出来ました。

全国3万箇所にのぼる障害児通所支援施設(児童発達支援事業所・放課後等デイサービス事業所)を利用する、発達障害がある児童の保護者の方を対象に、支援に望むことに関するアンケー

ト調査を実施しました。

調査の結果、保護者の多くは、「障害のある子もない子も一緒に過ごせる環境(インクルーシブな環境)が良い」という思いと、「子どものできることを一つでも増やしてあげたい」という願いを強くもっていることが示されました。

これを実現するには、地域の幼保園や学校などで適切な配慮を受けながら過ごせるインクルーシブな環境づくりと、それだけでは補えない一人ひとりの特性に合わせた育ちと学びの機会の充実の両方が必要です。

活動概要

3つの主な事業

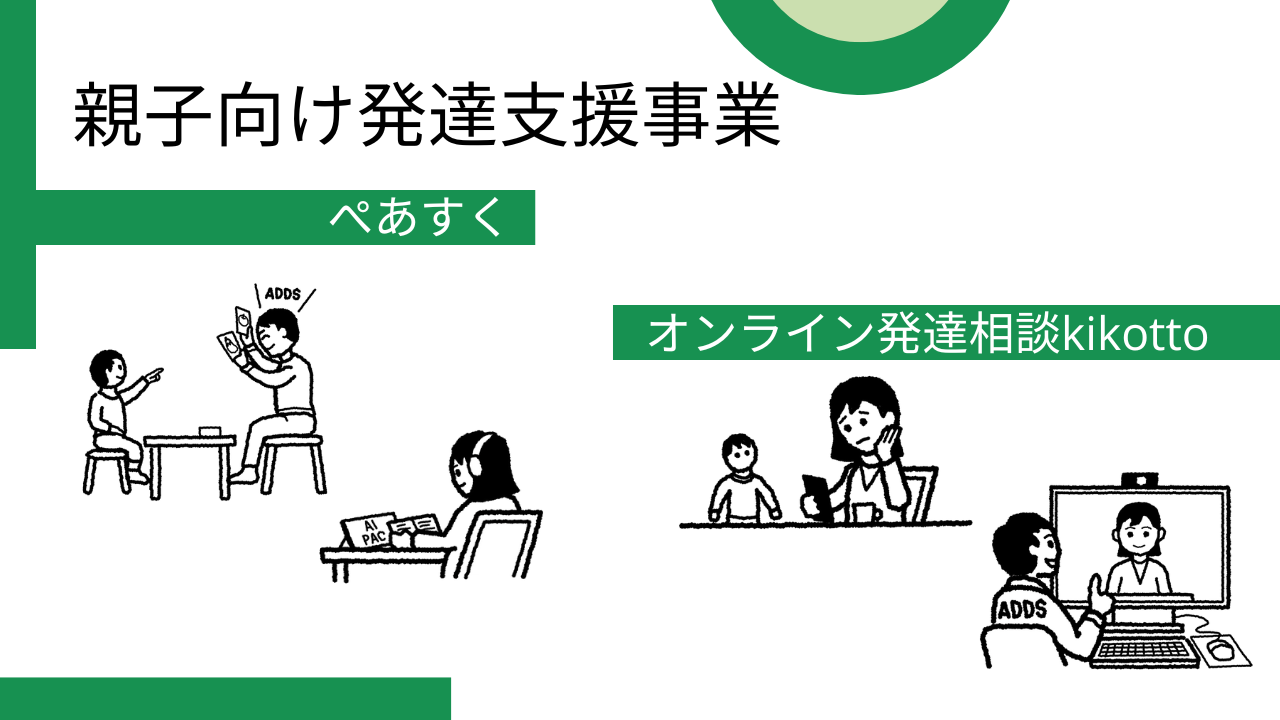

① ~家族が知る、子どもが変わる。

◎ 親子で学ぶ発達支援プログラム「ぺあすく」

セラピストがお子さんへの個別支援を行う間、別室で保護者の方も応用行動分析(ABA)について学べるプログラムで、ご家庭でも療育に取り組むことができます。

詳しくはこちら→https://adds.or.jp/service/

◎ オンライン発達相談サービスkikotto(キコット)

お子様の発達に関する不安やお困りごとについて、マンツーマンでLINEチャットやZOOMビデオ通話で相談できるサービスです。発達心理学とABAを長年学び実践を積んできたスタッフが、実際のお子様とご家族の状況に合わせたアドバイスや伴走支援を行います。

詳しくはこちら→https://adds.or.jp/sodan/

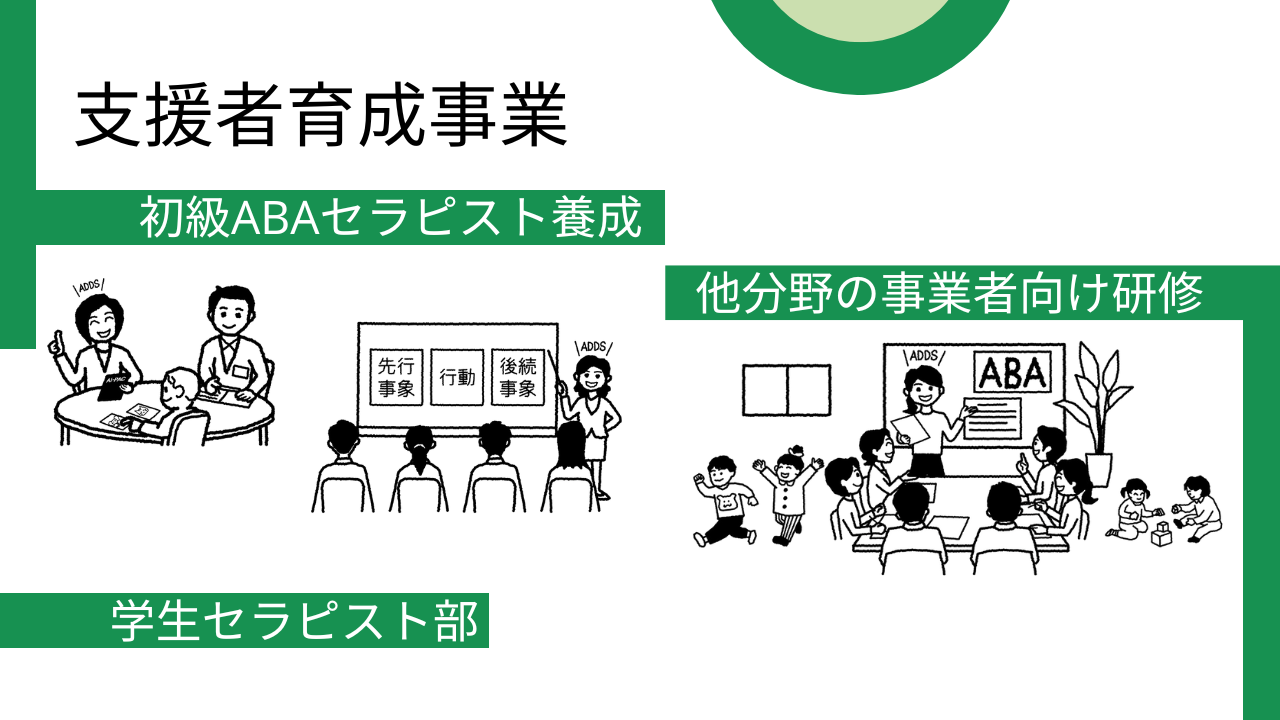

② ~当事者を取り巻く全ての人がよき理解者・支援者へ。

◎ 初級ABAセラピスト養成

約40単位の研修を通じ、1対1の指導を中心とした発達支援について、座学と実践を交え学びます。認定テストとフォローアップ研修を修了すると、ADDSの認定資格である初級ABAセラピストの認定を受けられます。

詳しくはこちら→https://adds.or.jp/therapists/

◎ 他分野の事業者向け研修

ADDSでは、専門的な知識と実践経験を活かし、保育園や学童、スポーツクラブなど多様な現場に合わせたオーダーメイド研修を通して子ども一人ひとりに合った支援が、もっといろんな場所で当たり前になることを目指しています。

詳しくはこちら→https://adds.or.jp/post-6383/

◎ 学生セラピスト部

学生が主体となり企画と運営を行う「ボランティアコース」と、発達支援の現場を学ぶ「インターンコース」の2種類があります。どちらも発達支援の専門家が活動をサポートします。

詳しくはこちら→https://adds.or.jp/post-4104/

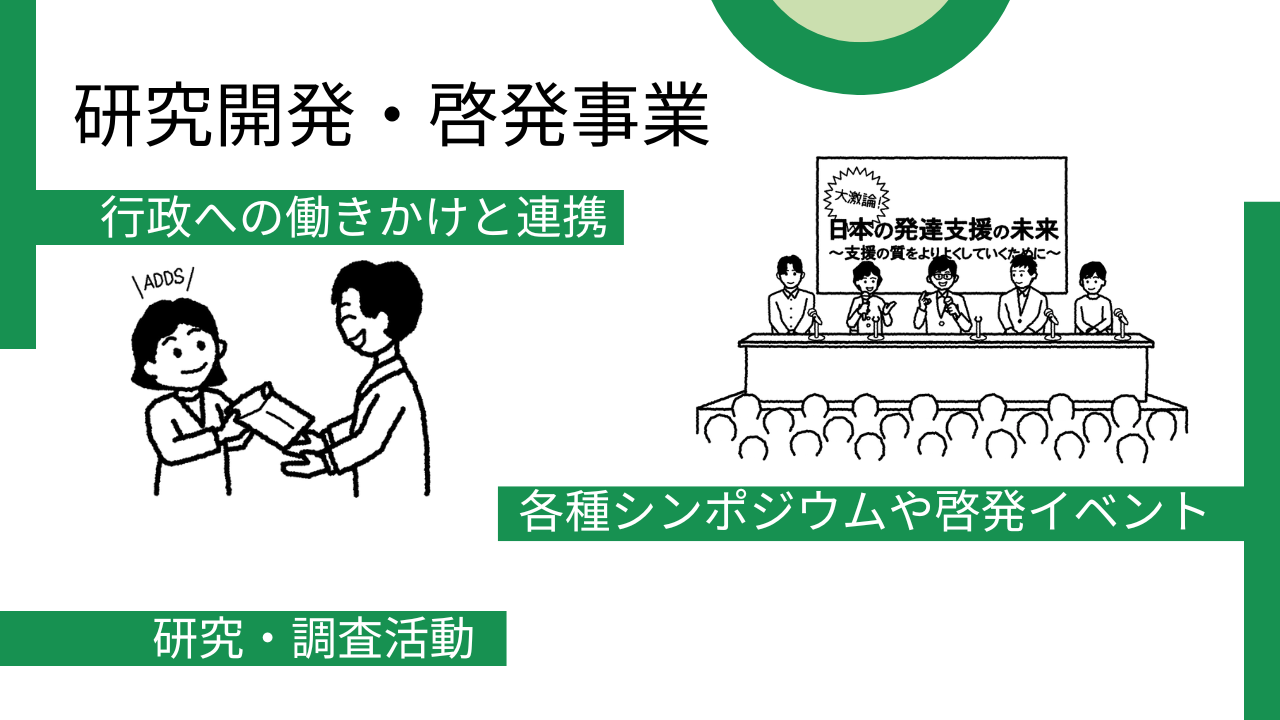

③ ~エビデンスに基づく支援があたりまえの社会に。

◎ 行政への働きかけと連携

エビデンスに基づく支援が広がり、質の高い発達支援がより多くの子どもたちと親子に届く社会になるよう、実践と研究に基づく提言を行なっています。また、江戸川区や鎌倉市では、行政と連携し、地域の支援力向上に向けた取り組みを進めています。

◎ 各種シンポジウムや啓発イベント

学会やシンポジウムなどで、現場実践から得た研究成果や新たな取り組みについて発信しています。また、さまざまなイベントやSNSでの発信を通して、発達障害への理解を促し、インクルーシブな社会の実現を目指しています。

◎ 研究・調査活動

プログラムの効果検証や、保護者の声を集める調査活動などを行なっています。また、全国各地の団体と協働し、発達支援の質の評価の仕組みの開発や、エビデンスに基づく発達支援に取り組むネットワークの構築にも取り組んでいます。

「なかま」あつめの軌跡

◎最初は5名の継続寄付者から始まった

学生時代を含めると活動開始から20年を超えましたが、ADDSの「なかま」あつめの歴史は、実はそう長くはありません。2021年度末の時点での継続寄付者数は5名でした。2023年度末までには13名に増え、そういった大切なサポーターさまの存在が、「誰かに応援していただける活動をしているんだ!」と法人スタッフ一人一人が感じ、寄付事業立ち上げ以降数年間の心の支えになっていました。

◎初めての継続寄付者募集キャンペーン

そして訪れた転換期。

2024年に私たちは設立15周年を迎えました。それまで沢山の方々のご協力を受けながら歩みを止めずに取り組みを推進してきた結果、研究と現場をつなぐ制度事業も軌道にのり、非営利セクターの一員としてより広い社会に目を向ける余力が出てきました。発達支援単体ではなくその他の要因も複雑に絡み合った結果、制度から抜け落ちてしまい困難な生活に直面してるご家族の存在にも気が付くことが出来ました。そういったご家族の支援を進めたり、支援現場ではない幼保園や学童、スポーツクラブなど、子どもがいるすべての場所においても私たちの知見を届けることで解決する課題が沢山あることに気付き、社会自体に働きかけていく必要性があると強く感じました。これらの全ては、

発達「支援」の、その先へ。

の中で私たちが思い描いている社会の解像度が上がる要因になっています。

制度事業以外の場でも、ADDSにしかできない、ADDSだからこそ出来る取り組みを加速させていかなければいけないという思いから、2024年の8月から12月にかけて、制度に捉われない、使途が自由な「寄付金」のために本気で「なかまあつめ」=マンスリーサポーター募集キャンペーンを実施しました。

◎予想を上回る数のなかまが集まる

手探りで進めた5カ月。初めてのインスタライブ、初めてのシェアで応援デー、初めてのカウントダウン。初めて尽くしでてんやわんやしながらも、出来るアクションは全てしようという気持ちでADDSらしくキャンペーンを乗り切りました。その結果、当初は難しいと思われていた目標人数の100名を大幅に超える125名の個人の寄付者様が新しく私たちのマンスリーサポーターになってくださいました。⇒ 実際の募集ページはこちら

NPOは、制度の狭間で支援の届いていない方への新しい支援を生み出し、社会実験を行い、良いソリューションの再現性を高めて社会へ広げていくことが一つの重要な役割です。まだないものをつくるときには資金が必要ですが、制度からも受益者からも資金を得ることは難しい場合が多い。

そんな中で、皆様からお寄せいただく寄付金があることで、「小さくても目の前の課題に対する取り組みを始める」ことが可能となります。そこで得た成果をもとに、もっと多くの方へ届く仕組みへと昇華させていくことができます。

常に取り組みを改良し、10年後20年後を見据えた息の長い活動に繋げていくこともあります。

当事者のニーズを丁寧に掬い上げ、

創造的に試行錯誤し続ける活動には、

継続的な寄付金が本当に大切な支えとなります。

そういったチャレンジのたびに「なかま」のお顔やお名前が脳裏をよぎり、サポーターさまお一人おひとりに背中を押し続けていただけるという心の保証にもつながっています。

今の私たちは、こうした「なかま」のみなさまとともに社会全体に働きかける活動を進めていく体制づくりの最中にいます。

◎28名の所以

現在122名の継続寄付者様がいらっしゃるので、合計150名を目指すため、新規で28名の「なかま」を募集する運びとなりました。

わたしたちは2026年から、150名のサポーター様と一緒に引き続き取り組みを加速させていきたいと思っています。

どうぞ温かいご支援をお寄せいただけますと幸いです。

「なかま」たちの声(寄付者、研修受講者)

私たちの活動を応援してくださっている寄付者さまや、発達支援現場ではなく学童の現場においてインクルーシブな環境を備えるため継続的に研修相談会を受講してくださっている方々のお声をご紹介します。

前職で発達障害に関わることがあり、ADDS様のことを知りました。前職の事業にも多大なご協力・ご支援を頂いたことを感謝しております。

発達支援の現場に足を運んだり、行政の担当者と話をする中で、発達支援の質・内容も様々であることを知りました。ADDS様が掲げておられる「科学的根拠に基づいた支援」は福祉の現場では、まだまだ導入が遅れていることを感じたことが継続支援をさせて頂いている主な理由です。

是非、科学的根拠に基づいた支援を必要としている、一人でも多くのお子さん及びそのご家族に支援が届けばと思います。これからも、応援しております。

息子 はーくんが2歳で障害(発達の遅れ)が分かり不安でいっぱいだった頃、ADDSさんのエビデンスに基づく療育が親子の羅針盤となり、成長の一つ一つを共に喜び合う事ができました。 いま前向きな毎日を送れているのはADDSさんが早期療育で伴走し就学に向けての離陸を力強く後押しして下さったおかげです。ささやかながら継続寄付にて恩返しをさせていただきます。 現場から社会全体にまで根付くエビデンスに基づく支援を拡げる活動をこれからも心から応援しています。

(XアカウントでもいつもADDSを応援してくださっています!励みになっています!!)

・発達障害は周囲からも分かりづらく、本人がつらい思いや、不便を感じていると思います。 身近で支援する家族や先生、クラスメイトなどにも理解されづらい現状に、皆様の活動がどれだけたくさんの救いになるだろうと感じました。 世の中の理解がもっともっと進んで、みんなが分かり合える、遠慮や我慢しなくていい世の中になって欲しいと願っています。 応援してます。

・ 児童発達支援事業所としてはもちろんですが、 私のような保護者が児童発達について どのような質問をしても(個人の経験ではなく) 学術的に、論理的に、分かりやすく 説明してくれます。 指導員の方お一人お一人が 児童発達について日々しっかり勉強なさっている からだと思います。

・小さい頃からの土台があると生活していても違うなあと感じています〇〇(お子様のお名前)は、大人になったら車の運転をしたいから勉強も頑張るそうです。スモールステップは、今でもとても重要だと感じています。今じゃないけど少し未来の夢を持てるのもスモールステップのおかげかなと思います。時間はかかるけど、〇〇なりにコツコツ頑張っています!

・子供が長い間お世話になっています。今まで数々の児童発達支援所に通いましたが、支援が必要な子供に対して、いちばん真摯に向き合い、理解がある施設だと思っております。子供は来年ADDSさん卒業ですが、今後も長く続いていってほしいと思っています。出来れば放課後デイサービスをつくってほしいです笑

・場当たり的な対応や、CFA 内のみでの知識ではなく、専門的な知識に基づいて対応ができるようになったため、引き出しが増えました。また、その次の対策も考えやすくなったり、困った時の相談先があることで、心強いです。

・相談内容に対して、見立てからより専門的かつ具体的な方法を提示してくれるため。(「満足」を選択した理由)

・該当児童に対する接し方などを具体例を交えて提案してくださったことは、保育の考え方として大変参考になりました。

・各校舎の相談に対して、どのようなアプローチをしていったらいいか具体的に教えていただけることで、こどもたちとの関わりに変化が見えています

無関係な人はいない。「発達障害」の概念が必要ない社会の実現は、すべての人の生きやすさにつながる

■「発達障害という概念が必要ない社会」を、本気で目指しています。

私たちADDSが目指すのは、

“発達障害”という言葉が個人の生きづらさを示すラベルではなくなる未来。

それは、特別な「支援」が必要だと線を引かずとも、

誰もが自然に、生きやすい環境を選べる社会です。

しかし、現状はそこからほど遠く、

まだ「支援が特別扱いされる社会」にとどまっています。

発達「支援」を必要としているという時点で、

まだ社会の側がインクルーシブになれていません。

■ 優しさだけでは、支援は届かない。

私たちは、長年支援の現場を見てきました。

どの支援者も、どの家庭も、優しさと努力で子どもの成長を支えています。

けれど――

● 優しさだけでは成果に限界がある

● 曖昧な支援では、子どもにとっても支援者にとっても負担が大きい

● 人的資源・経済的資源は限られている

● だから「効率的で再現可能なノウハウ」がどうしても必要

これが現実です。

■ インクルーシブになるための「手段」としての、エビデンス。

「エビデンスに基づいた支援」が広がれば社会がインクルーシブになるわけではありません。

私たちは、エビデンスを

インクルージョンの実現のための手段

と捉えています。

限られた人手、予算、時間の中で、インクルージョンを実現するには、確かな成果を生む方法がどうしても必要です。

私たちは、エビデンスを地域の現場が実際に使える形に変換し、丁寧に根づかせる取り組みを続けています。

ADDSはそのために、

親⼦で学ぶ療育プログラム「ぺあすく」

海外ではスタンダードな早期⽀援モデルとなっている応用行動分析(ABA)をベースに、保護者自身が子どもの専⾨家になり、早期発達支援を家庭で実践していけるようサポート。セラピストが子どもへの個別指導を行う間、別室で保護者もABAについて学ぶ他、自宅からも受講できるelearning形式の療育プログラムも提供。

支援プログラム「AI-PAC©」

行動的・発達的な観点による5領域600課題からなるカリキュラムを軸に、一人ひとりの子どもに合わせた進捗管理や、記録を通じた家庭との連携、支援計画の作成や、教材や動画の活用などができる弊法人が慶應義塾大学の発達心理学研究室において研究開発した科学的根拠に基づいた早期療育プログラム。

認定制度「初級ABAセラピスト養成」

約40単位の研修を通じ、1対1の指導を中心とした応用行動分析(ABA)に基づいた発達支援について、座学と実践を交え学べる。研修終了後は認定テストを行い、合格者はその後12回分のフォローアップ研修を終了すると、ADDSの認定資格である初級ABAセラピスト養成の認定申請を行える。

などを通して、科学的根拠に基づいたノウハウを「現場で使える形」に翻訳し続けています。

まだまだ開発の余地は大きく、取り組みは進行中です。

■ 研究と現場をつなぐ「架け橋」=「実装」は、もっとも難しい専門性です。

最新の支援の知見は研究領域から生まれます。

しかし、研究成果を地域の実践現場に取り入れることは、簡単ではありません。

このギャップを埋める “実装” こそが、ADDSの専門性です。

- 地域の特性に合わせて支援モデルを変換する

- 必要な時にノウハウを出せるよう育成する

- 行政や制度に合う形へと調整する

- 地域の担い手(行政、市民、民間、当事者)が自走できるよう支える

これらは単に「研修をすること」ではなく、

複雑な社会構造の中に支援を“根づかせる”専門的な仕事です。

◎ 地域ごとに違うからこそ、「つなぐ」「育てる」力が必要。

日本の地域には、それぞれ歴史や文化、資源といった背景があります。

それを無視して“全国一律の方法”を導入してもうまくいきません。

だからこそ、

- どの地域に何が足りていて何が足りないのか

- どんな仕組みや人材を育てれば“自走する地域”になるのか

- 誰がどの役割を担うべきか

これらを一緒に整理し、仕組みをつくり、担い手をつなげていく必要があります。

◎ 被災地・難民支援:イレギュラーな状況だからこそ見えてくる課題。

2024年度に実施した難民支援は緊急対応でした。

被災地での支援も、十分な資源が揃わない状況で、「限られた条件の中でノウハウをどう適応させるか」という研究と実践の場になっており、取り組みは進行中です。

これらは日本の発達支援にとっても重要な学びとなり、

いざという時に「誰も取り残さない社会」をつくる基盤になります。

■ インクルーシブな社会には、「受け皿側のノウハウ」も必要。

学童やユースセンター、幼保園、第3の居場所…。

これらの場所は本来、専門的な支援機関ではありません。

しかし、現場からはこうした声が溢れています。

「多様性を受け入れたい。でもどう支えたらいいかわからない。」

「善意で対応しても、うまくいかずにみんなが苦しくなる…。」

「啓発」だけでは、インクルーシブは実現しません。

理解はあっても、現場で困るケースはなくなりません。

だからこそ、

“受け皿側のインクルーシブ実践”のノウハウも必要なのです。

◎事例 学童保育の現場 (特定非営利活動法人 Chance For All様)

月に1回、オンラインにて研修・相談会を実施。各校舎における発達の気になる子どもへの対応や全体で共有しておきたいマインドセットに関し、エビデンスに基づいた実践的なアドバイスで継続的サポート。

対面での特別研修についてのご報告はこちらから⇒ 【オフライン研修会】学童保育事業者Chance For All校舎にて実践研修を開催

受講されたスタッフさまたちの声はこちらから⇒ なかまたちの声

ADDSは、必要なときに必要なノウハウを提供しつつ、

ゆくゆくは地域の専門家との“つなぎ役”に回る未来も見据えています。

数字で見るADDS

2024年度の実績

2024年度年次報告書より抜粋

寄付金の使い道

あなたの継続的なご支援は、

発達支援が“あたりまえに届く社会”をつくるための、

土台づくりの力になります。

ADDSが取り組んでいるのは、目の前の支援だけではありません。

研究で生まれた知見を、地域の現場に“使える形”で届けること。

行政・支援者・家庭をつないで、現場に根づく仕組みをつくること。

この“社会を変える下ごしらえ”には、つぎのような費用が必要です。

◎ あなたの寄付が支える活動(主な使途)

◎ 継続的なご支援が生み出すもの

各種の取り組みを推進するための持続可能な体制づくりのためには、継続的に伴走してくださる皆様のお力添えが大きな追い風となります。

そういった地道な取り組みこそが、

「必要な支援が、必要なときに届く社会」へ向けた準備を加速させます。

それは、支援が “特別” ではなく

誰にとっても自然に届く“あたりまえ”

になる未来を早めることにつながります。

◎ 上記以外のご寄付の使途について

ADDSでは寄付金額の15%未満を、一般管理費(ご寄付の入金管理や領収証の発行、活動のご報告等)として大切に活用させていただいております。

寄付者様へ

ささやかではありますが、継続寄付者様には以下の様な御礼をご用意しております。

最後に

私たちにできることは、エビデンスに基づいた専門性の高い支援を、それを必要としているお子様やそのご家族に届けること、未来の発達支援を担う人材を育てること、そして障害の有無にかかわらず、個の違いを互いに認め合い、活かしあい、すべてのひとが自分らしく、豊かに、幸せに暮らせる社会の実現に向けて全力で取り組んでいくことです。

これからも発達支援に関する多様な社会課題を解決する活動を続けていくために、わたしたちの「なかま」として毎月ご支援していただける方を心よりお待ちしております。