よく20年も続いたなあ、というのが「落選」の知らせを聞いての正直な感想だ。もちろん残念という思いもあるけれど、行政の考える芸術文化の活性化事業なんてせいぜい5、6年か、持って10年くらいのところが多いからだ。その点さすが横浜市、20年の長きにわたってかなり自由に冒険させてくれたのだから感謝しなければならない。もっともそれはBankARTの創意と努力の賜物であり、とりわけ前代表の池田修氏の剛腕なくしてありえなかったことだが、逆にその過剰なエネルギー注入が祟って寿命を縮めたといえなくもない(BankARTも、本人も)。もっと大人しく、無難にやり過ごしていたらずっと長く続いたかもしれないが、それじゃやってる意味がねーだろって話だ。

オルタナティブとは「代案」「別の選択肢」といった意味だが、美術でオルタナティブスペースというと、評価の定まった作品しか扱わない権威主義的な美術館でもなければ、売れる作家しか相手にしない商業主義的な画廊でもなく、新たな可能性を秘めたアーティストに制作と発表の場を提供するアートスペースといった意味で使われる。ところが横浜市は人口370万人を抱える巨大都市であるにもかかわらず、肝心の美術館がひとつしかないし、画廊に至っては壊滅的だ(国際的アートフェアが開かれる都市なのに、そこに出店する画廊が1軒もないってどういうことだ?)。要するにオルタナティブが対抗すべき仮想敵に乏しいのだ。思い出すのは2009年、BankARTが美術館でまともに紹介されてこなかった原口典之(当時63歳)の回顧展を開いたとき、横浜美術館はデビューまもない金氏徹平(当時31歳)の個展を開催していたこと。これって逆じゃねえか?

美術館が50年、100年先まで見越して美的価値を普遍化していくものだとすれば、それに対抗すべきオルタナティブは時代によって変わっていかなければならない宿命にある。オルタナティブが50年も100年も続けば、それはもはや「代案」ではなく権威そのものになってしまうからだ。これがオルタナティブの持続不可能性である。なこというとだれも寄付してくれなくなるから、こう言い換えよう。オルタナティブは常に生まれ変わらなければならないのだと。BankARTはすでに何度も変転を重ねてきたが、ようやく本格的に生まれ変わるときが来たようだ(池田氏は生まれ変わらなくてもいいです)。みなさま、ご支援、ご協力をよろしくお願いします。

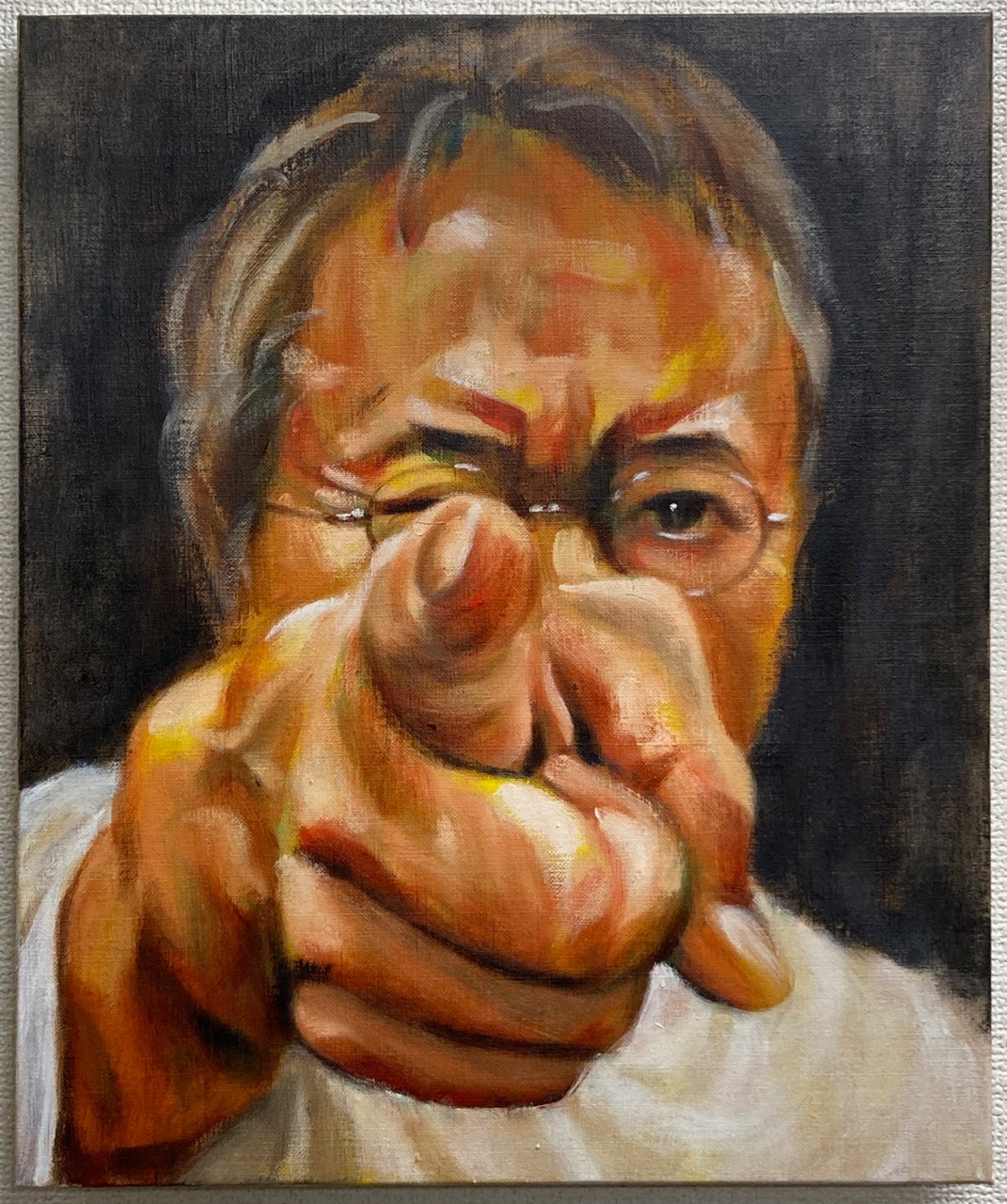

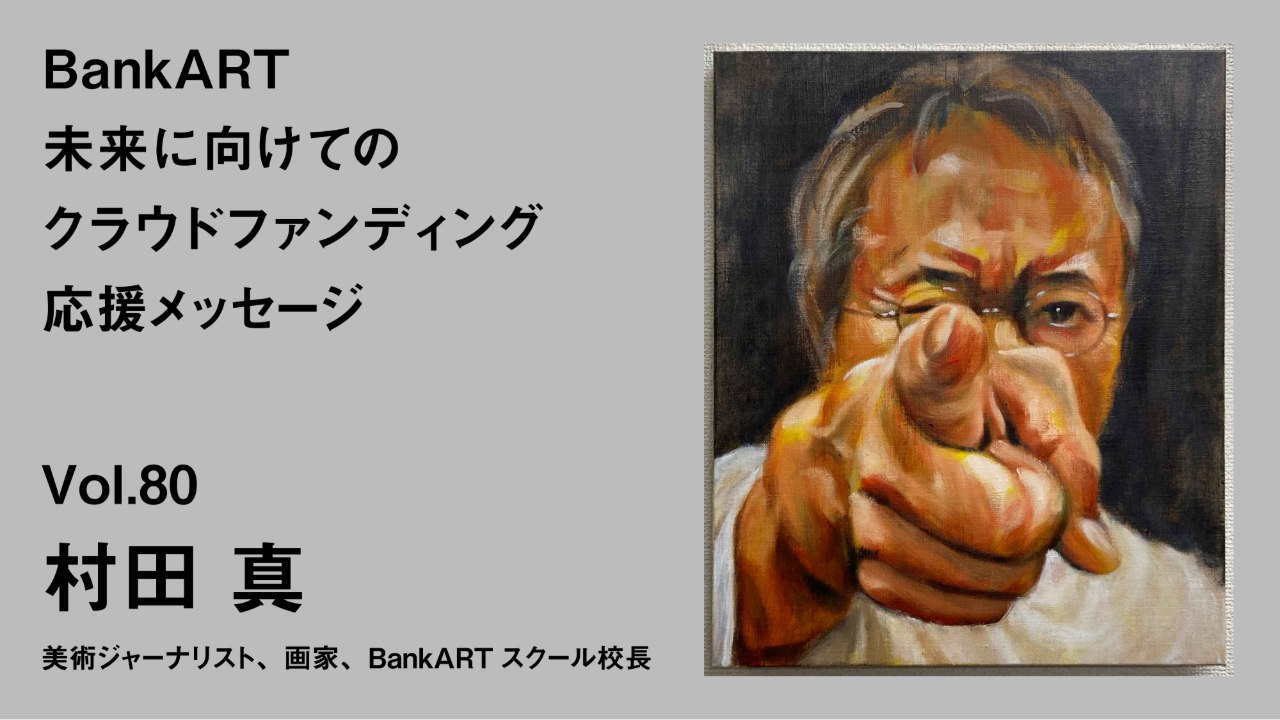

村田 真