2004年に新聞で、BankART1929ができたという記事を見た。銀行跡地をアートスペースに再利用するという発想、そして何より「BankART」という抜群のネーミングに飛びついた。RICEGARALLY(旧佐賀町エキジビット・スペース)も2002年に閉鎖され、気がつくと東京近郊には魅力的なオルタナティヴスペースがなくなっていた。

私たちは、そのBankARTに即座に売り込みに行った。迎えてくれたのは主宰者の池田修さんで、私たちのあり余る熱意(笑)を受け止めてくれた。

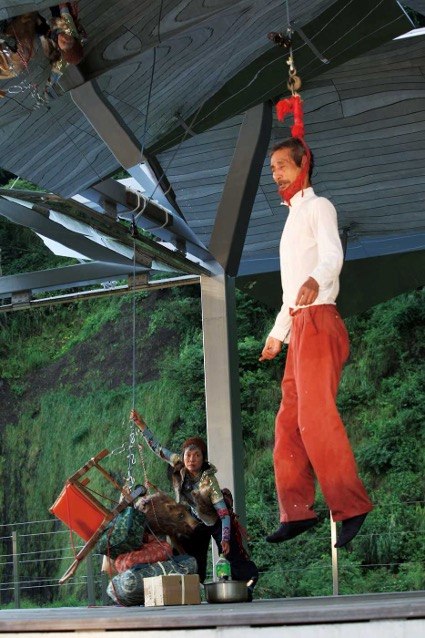

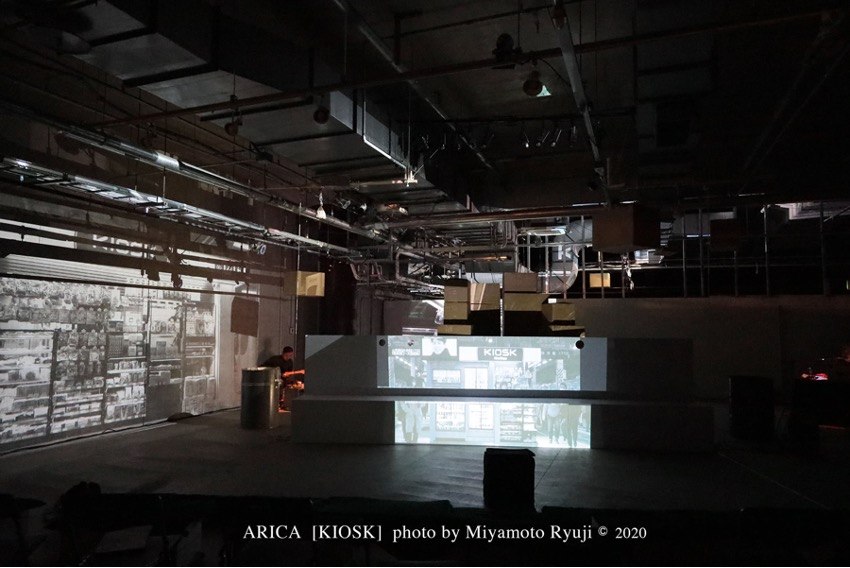

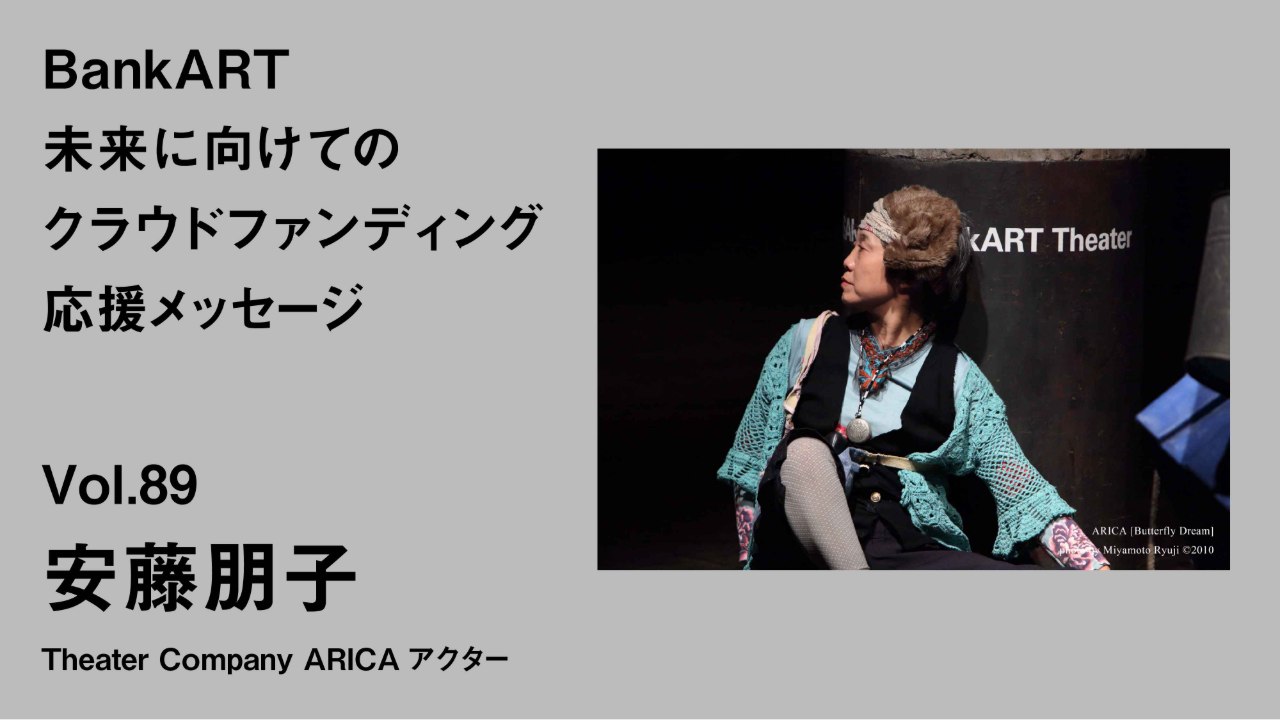

以後、BnakARTとTheater Company ARICAの長い付き合いが始まった。2004年から2022年まで、なんと7作品26ステージをBankARTと名のつく至る場所で上演した。横浜以外でも、彼らの企画した越後妻有公演に2度参加した。

その間、BankARTは目まぐるしく移転することになる。BankART 1929 Yokohama(旧第一銀行)、BankART 1929馬車道(旧富士銀行)から始まり、Studio NYK、高島町のR16スタジオ、Station、KAIKO、その隙間をぬって、新港ピア、Home、SILKなどなど。

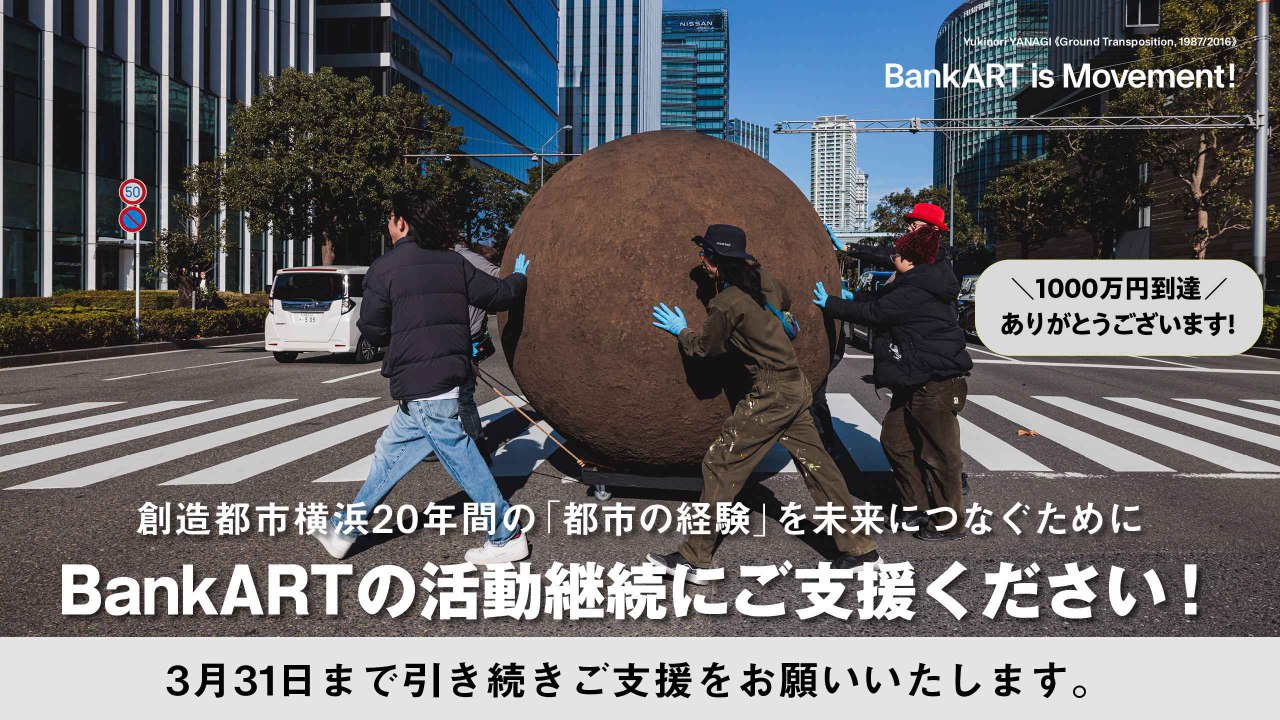

新しい場所をやっとリノベーションしたと思いきや、また閉鎖、また新たに、を繰り返してきた。私はその全部の場所に足繁く通い、ほとんどのスペースで公演をし、その再生ぶりを目撃してきたが、その様は驚異としか言いようがない。何度も何度も、眠っていた空間が目を見張るアートスペースとして息を吹き返し、とたんに躍動し始めるのだ。原動力は池田さんの狂気のエネルギーとそれを支えるスタッフだろう。いついかなる時も、どのスペースを訪ねて行っても、池田さんが不在だったことはなく、BankARTに住んでいるのかと思うほど、朝から晩まで全身全霊の仕事ぶりだった。

BankARTはスペースを提供するだけでなく、作家たちにも大きな影響を与えた。斬新な企画をしたり、アーティストとアーティストをつないだり、時にはクリエーションに加わり、作品の成果だけでなくプロセスも重視した。そして芸術がウチに閉じることなく、外へ外へと広がっていったように思う。

馬車道の駅を降りて劇場に向かうとき、私はどれほど心踊ったことか。横浜の街がBankARTによって芸術の息を吹き込まれたように感じた。また新高島の駅構内に誕生したBankART Stationによって、そこを行き交う人々の中にアートへの関心が芽生える兆しを感じた。

これは池田さんをはじめ細淵太麻紀さん、中川達彦さんらが1980年代から活動し続けている美術集団PHスタジオの「都市と建築と美術の共生」という、しっかりとした理念に根ざしているのだろう。

BankARTは、その理念と高い志しによって、何度でも蘇る不死鳥だと信じている。

安藤朋子