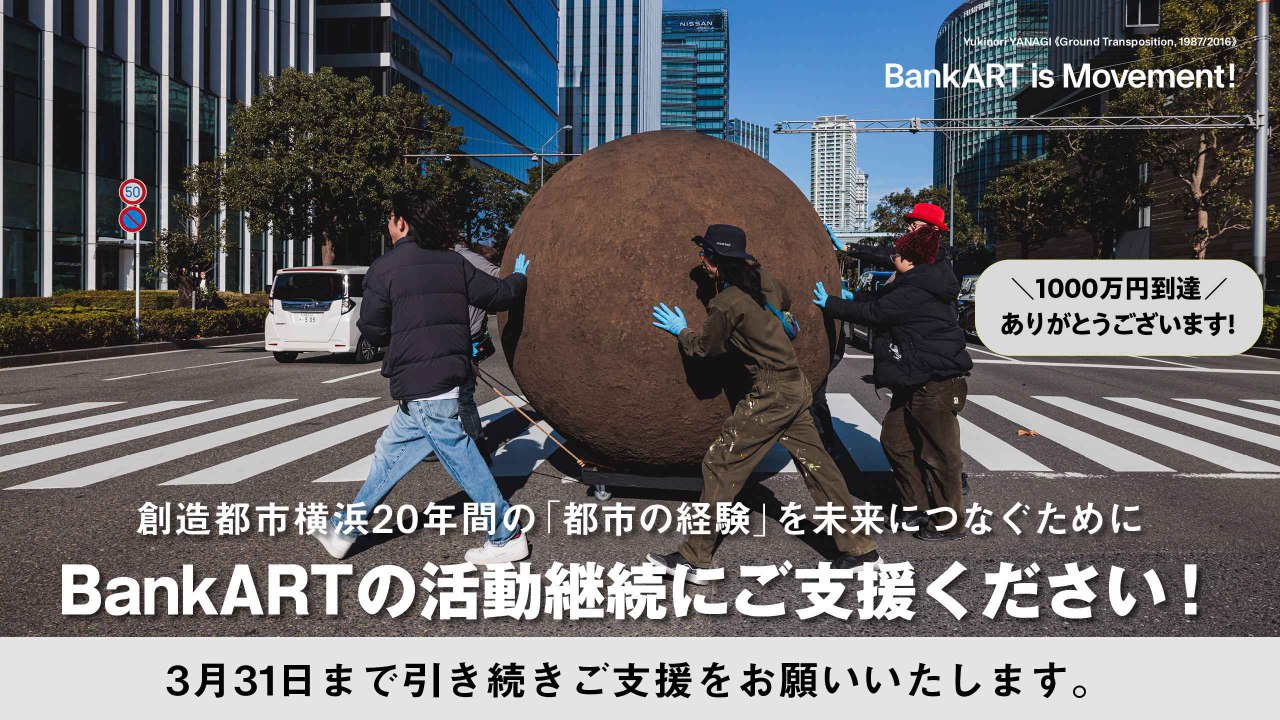

2004年、横浜市の創造都市構想のリーディング事業として始まったBankART1929は、歴史的建造物や港湾倉庫等を文化芸術活動の拠点として活用し、移転を繰り返しつつも、都市とアートを開く活動を継続してきました。しかし2024年11月に横浜市から発表された、2025年度以降のBankART Stationの場所(新高島駅B1F)の運営者公募にBankART1929は採択されず、来年度から市の補助金が打ち切られることが決定、BankART Station 及びKAIKOは今年度末をもって終了することになりました。 20年にわたる横浜市との関係性を変えざるを得なくなった現在の課題として、3月末までに既に決まっている事業を展開しながら2施設を完全撤収するために荷物の移動先と資金を自前で調達しなければならないこと、同時に来年度以降の活動拠点と経済構造を急ピッチで再構築しなければならない、という差し迫った状況があります。

現在のBankARTはこれまで活動を共にしてくれたアーティストやクリエイター、関係者や観客の皆様方とともにつくってきた運動体です。その蓄積を未来につなぎ、さらに自由に拡がっていくため、芸術活動やまちづくりを大切にしている多くの方々と共に活動継続していくために、初のクラウドファンディングに挑戦します。このピンチをチャンスに変えるべく、ご支援の程よろしくお願い致します。

2025-03-25 22:00

長谷見雄二さんから応援メッセージをいただきました!

応援メッセージ Vol.91

長谷見雄二(早稲田大学名誉教授、建築防災学)

本文はこちら→

アートを通じて、世界とつながり、歴史を掘り起こして地域に浸透する官でもなければ資本でもないBankARTの取り組みに希望を感じてきました。

BankARTを旧知の池田修さんが立ち上げた2004年、私の研究室が関わった取り組みを元に建築基準法が改正された。京町家等に使われる伝統木造の防火・準耐火構造仕様の告示である。

伝統木造は法適合性がずっと曖昧で、市街地では増改築も難しかったが、阪神淡路大震災で更に逆風が吹いた。法的に曖昧なのは実験データがないからだったが、これにブチ切れた京都の棟梁に「試験体はいくらでも作るから実験しろ」と凄まれて、2000年から職人たちと知恵を出し合って実験を始めた。すると、最初から見通しの良い結果が出て、最後は国からも資金を提供されて法改正に至ったのだった。法改正には何度も関わったが、草の根で取り組んだのはこれが最初。しかも、これほどスムーズで金がかからなかったことはない。首里城再建も、この技術を利用しているのである。

BankARTの意義については、もう大勢の方が記されている。それに一言、付け加えるとすれば、何であれ、生活や生業のあり方を変えるようなことは、その当事者の現場を拠点にしなければ成就しない。少し乱暴だが、現代アートが生まれて独り立ちしていく場も、都心の大美術館等ではなく、街角の怪しげな建物や市井のギャラリーという点では、そう変わらない。アートを逞しく育てていく拠点として、BankARTを応援しています。

長谷見雄二