人知れず孤独を抱えた人が増えています

日本は人口減少時代を迎え、高齢世帯の孤立、ヤングケアラー、ひきこもりなどの対策として、地域ではつながり・支え合いのある地域共生社会の構築が叫ばれています。

しかし、単身世帯の増加など、地域における交流意識も弱まり、人知れず苦しむ人はますます増えていくことでしょう。従来の社会保障制度で解決できることには限界があります。また近年、SNSの普及により、本音の言いづらさ、コミュニケーションの希薄化もあいまって、より一層、第三者には見えづらい、気づかれにくい苦しみが増えていることが見受けられます。

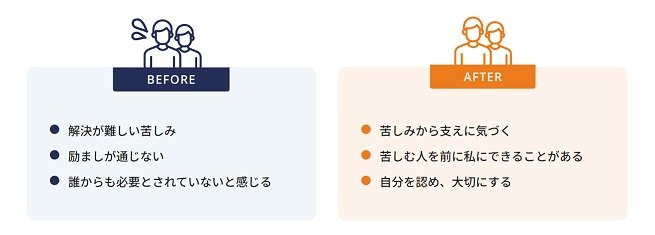

そして、その人たちの苦しみは、地域の人からはなかなか見えません。さらにこの問題をいっそう困難にしていることは、たとえ苦しむ人に気づいたとしても、「みんなに迷惑をかけたくない」「自分なんて誰にも必要とされていない」「誰にもわかってもらえない」と、解決が難しい苦しみを抱えた人を前に、どのように関わってよいのかわからず、足が遠のく人が少なくないということです。

私たちが目指すのは、「半径5mの苦しむ誰かに気づき、支え合うことができる」社会

様々な苦しみの大きさから、周囲と心の壁を作り、孤立している人への介入は、専門職でも困難です。しかし、苦しみが小さなうちに、その苦しみに気づき関われる担い手が、近くにいたならば、その人の人生は異なるものになるかもしれません。

限られたいのちと関わるホスピスの現場で、解決が難しい苦しみを抱えながら、なお穏やかに過ごす人たちから学んできたこと。それは、「自分が誰からも必要とされていない」と感じていた人が、たった一人でも、自分の苦しみをわかってくれる人がいると感じたときに、自分を認め、穏やかさを取り戻す可能性があるということ。たとえ苦しみを解決できなくても、苦しみを通して自分にとって大切な支えに気づくとき、たとえ弱い自分であっても、これからを生きる確かな力になるということ。そして、自分にもできることがある、今度は自分の番だ、と誰かに手を差し伸べる可能性があるということ。

半径5mの苦しむ誰かに気づき、関わることができる担い手が、学校、職場など、それぞれのコミュニティに増え、また、お互いを思いやり行動するコミュニティ(Compassionate Community)が広がることが、地域共生社会の実現につながると考えます。

ホスピス・緩和ケアで培われた対人援助の本質を、子どもがわかる言葉で(専門用語を使わず、わかりやすい言葉で)誰もがマネしたくなる内容で、誰もが実践できる形で伝えることができれば、誰1人取り残されない地域に近づくことができるのではないでしょうか。ホスピスのマインドは、本来、誰もが誰にでも実践できるユニバーサルなものであるとして、私たちはこれをユニバーサル・ホスピスマインドと呼び、具体的な方法を学ぶ教育研修プログラムを提供しています。

だれもが「生きてきてよかった」と思えるように。人生の最期までウェルビーイング(well-being)を。

看取りの現場で学んできたことは、「なんで自分だけ」「私の気持ち、誰にもわからない」と絶望や孤独を感じていた人が、たった一人でも、自分の苦しみをわかってくれる人の存在により世の中が違って見える可能性があること、そしてその苦しみから自分の支えに気づいたとき、たとえ苦しみは残り続けたとしても、穏やかさを取り戻す可能性があるということです。苦しみを通して自分にとって大切な支えに気づくとき、たとえ弱い自分であっても、これからを生きる確かな力になることを、多くの患者さん・ご家族・援助者のみなさんとの関わりを通して学んできました。

これまでの10年間、地域コミュニティでこれを実践できる人材の育成に取り組んできました(エンドオブライフ・ケア援助者養成基礎講座:211回養成講座開催、8,887人が受講)。

いまでは、この研修を受講した、主に医療・福祉従事者や地域関係者が、継続的に学び合う、自助的な地域コミュニティが全国で自発的に生まれ(全国56か所)、学んだ人が職場や家庭や友人などの身近な関係性を含め、実践し広がっています。

誰もが人生の最期までウェルビーイングを実感することができ、また誰もが苦しむ人に自分にもできることがあると行動するコミュニティがそこかしこに生まれていきますように、より一層多くの方々に講座を届けていきます。

日本医学教育学会「医学教育」第55巻第5号(2024年10月25日)

医学部低学年を対象とした病状回復が見通せない苦しさをもつ患者とのコミュニケーション・ロールプレイ演習ースピリチュアルケアの概念をプロフェッショナリズム教育へ転換する可能性ー

折れない心を育てる いのちの授業 - OKプロジェクト -

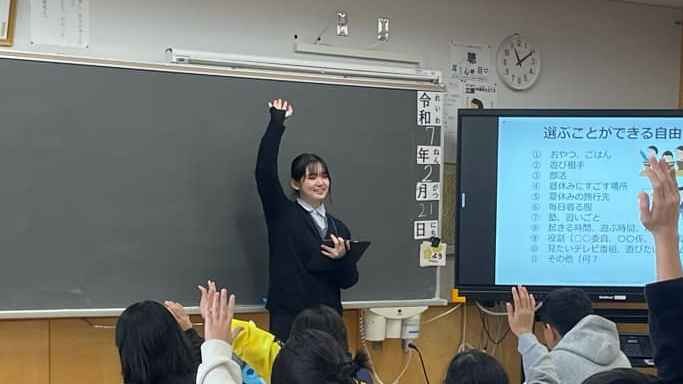

解決が難しい苦しみは、決して病気を抱えた人だけのものではなく、生きていくなかで誰しもが経験する困難です。これからを生きていく子どもたちにもわかりやすく、真似しやすく、自分ごととして学べるように、2018年「折れない心を育てるいのちの授業」プロジェクトを開始しました。

主に小・中学校へ外部講師として出前授業をお届けするほか、地域にすでにある活動と連携しながら子ども若者やその育ちに関わる大人たちに届けています。

大人にも見えづらい子どもの苦しみは、そばにいる子どもだからこそ、気づき、声をかけ、話を聴ける可能性があります。このプロジェクトは、ただ大人が子どもに知識を伝えるのではなく、子どもが自身の「苦しみ」を通して一人ひとり異なる「支え」に気づき、「問題解決」ではない実践的な関わりを自分ごととして、授業や日常生活で学んでいきます。

緩和医療学会「Palliative Care Research」Vol.18 No.4 12月公開論文(2023年12月)

スピリチュアルケアのエッセンスを学校に届ける「折れない心を育てるいのちの授業プロジェクト」:コンパッション・コミュニティの実現に向けて

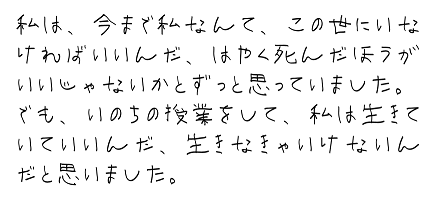

授業後の感想文には、自分の苦しみと向き合い、自分の支えに気づき、困難と向き合う力や困っている誰かを思いやる気持ちを表したものが多くあります。

●私は、今まで、私なんて、この世にいなければいいんだ、はやく死んだほうがいいんじゃないかとずっと思っていました。でも、いのちの授業をして、私は生きていていいんだ、生きなきゃいけないんだと思いました。これからは、自分は生きるという言葉を自分の支えとしてこれからの人生をたのしくすごします。(小学5年生)

●友だちや親、先生に話をしてもなにもかわりませんでした。でも一つだけ、少し楽にしてくれるものがありました。推しや友だちとの楽しいおしゃべりでした。ほんのささいな支えでも、とってもおだやかになれました。わたしも、こんなそんざいになれたらいいなと思いました。(小学5年生)

●私もよく苦しくなったりして、お母さんに相談するのですが、同意がほしいのに、お母さんは、同意より先に、解決策を提案してくれたり、最悪の場合、完全に否定されてしまうので、人に相談するのがこわくなってしまったのですが、今日の授業の内容をお母さんにつたえて、お母さんが私の相談をきいてくれるようになったらうれしいです。(中学生)

●私は中学生の時に私なんか必要ないかと考えて、自分を傷つけてしまっている時期があり、その時、親が話を聴いてくれて私のことを認めてくれているとわかったときに、やっと自分を傷つける行為をやめることができたという経験をしたことがあります。今回話をきいて理解することができました。(高校生)

●今、教室にこられるのは、母が、僕のことを分かってくれて、聴いてくれる人だったからです。僕にとって一筋の光だったと思います。今度は僕の番です。(中3)

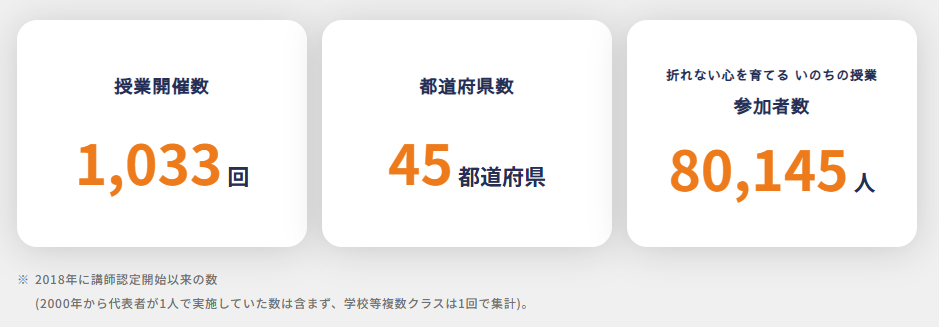

これまで80,145人が授業に参加、認定講師は268人に

2019年からは全国的に講師育成を開始。以来、学校や地域の様々な場で、1,033回実施し、80,145名の方に届けてきました(2025年10月現在)。

そして、自分の支えに気づいた子どもが、「私もそんな存在になりたい」と他者に手を差し伸べる姿にたくさん出会ってきました。講座を修了し認定された全国268名(2025年10月現在)の講師のうち、認定時最年少・小学5年生のMさんも、いのちの授業で変わった一人です。

このような循環がそこかしこに広がることで、専門家だけに頼るのではなく、子どもも大人も半径5mの人をお互いにケアし合える社会を実現しようと取り組んでいます。

「ウェルビーイング・アワード2025」において「活動・アクション部門」でGOLDを受賞

現在、折れない心を育てる いのちの授業は、教育関係者や自治体関係者からの口コミを通して、依頼を受けた学校などへ、全国にいる弊協会認定講師が出前授業として、対面またはオンラインで届けています。

日本全国の子どもたちにこの授業を届けるには、まだまだ多くの講師とお届け先が必要です。

みなさまからのご支援が必要な理由

現在、弊協会の講座を受講し、認定を受けたファシリテーターや「折れない心を育てるいのちの授業」の認定講師は、地域コミュニティにこのユニバーサル・ホスピスマインドをお届けし、実践できるような活動をすべてボランティアで行っています。これからも安定的に活動を継続していくために、経済的な負担も少なくしていきたいと思います。

また「折れない心を育てるいのちの授業」を受けたいと願いながらも経済的な理由により、お届けできていない学校やコミュニティもあります。みなさまからのご支援で全国の子どもたちへ授業をお届けできるようにもなります。

半径5m以内の誰かの苦しみに気づき、お互いを思いやり行動するコミュニティを増やしていくには、私たちは引き続き、このユニバーサル・ホスピスマインドをお届けし、実践する人材の育成が必要不可欠と感じています。

講師の育成(トレーニング、認定評価、継続学習)、講師のコーディネートに関わる運営業務、ホームページの改訂等、このプロジェクトを継続的にお届けしていくためにも、サポートを必要としております。

ご寄付は一度のご寄付と、毎月継続のご寄付(マンスリーサポーター)があり、いずれも弊協会の活動をより社会にインパクトのあるものとしていくうえで大切に活用させていただければ幸いです。みなさまのご支援はやさしさの連鎖となり、全国に広がっていきます。

ぜひあなたも、寄付というかたちで仲間になっていただけるとうれしいです。

代表理事・小澤 竹俊からのメッセージ

火は小さければ誰にでも消すことができます。しかし、部屋一杯に広がった火はバケツ一杯の水でも消すことは困難です。人間も同じです。苦しみが大きく、心に壁をつくり、学校や職場や地域に出て行くことが難しいと感じている人のケアは、専門家でも容易ではありません。しかし、苦しみが小さなうちに、その人の苦しみに気づき、関わってくれる人がそばにいたら、どうでしょう?きっとその人の人生は明るい方向に変わったかもしれません。

私は30年以上にわたり、ホスピス・緩和医療という医療現場で、限られたいのちの人とその家族の支援に関わってきました。励ましも慰めも通じない絶望に思える苦しみの中でも、そばにいて苦しみをわかってくれる人がいることや、たとえ解決が難しい苦しみでも、その人にとって大切な支えに気づいた人は、穏やかさを取り戻していきます。そして、ホスピスで培ったマインド(ホスピスマインド)を、多くの人に伝えるために2015年よりエンドオブライフ・ケア協会を設立して活動を続けてきました。

この関わり方を、子どもにもわかる言葉で伝えることを目的に、折れない心を育てるいのちの授業(OKプロジェクト)を全国で展開しています。2025年3月までに認定講師は249名となり、この7年間で954回、のべ72,554名にとどけてきました。小学校5年生の感想文の一部を紹介します。

小学5年生感想文より (フォントは変えています) ホスピスで培った苦しむ人への関わり方は、決していのちの限られた人とその家族のためだけではありません。たとえどんな人生を歩んでいたとしても、自分を認め、誰かに優しくなれる可能性です。ホスピスマインドは、看取りのケアとしてではなく、人生の様々な危機の中で、生きていくための予防医学として、これからの時代に求められています。

人口減少時代にあって、地域で支援にあたる専門職は不足していくかもしれません。しかし、半径5mの苦しむ誰かに気づき、関わる担い手がそれぞれのクラス、職場、地域にいたならば、社会は変わっていくことでしょう。よろしければ認定講師になり、地域で伝えていきませんか?もし講師になることが難しかったとしても、活動費を応援していただけませんか?皆様のあたたかな善意がこれからの時代に必要です。

ユニバーサル・ホスピスマインドをすべての人生のそばに!