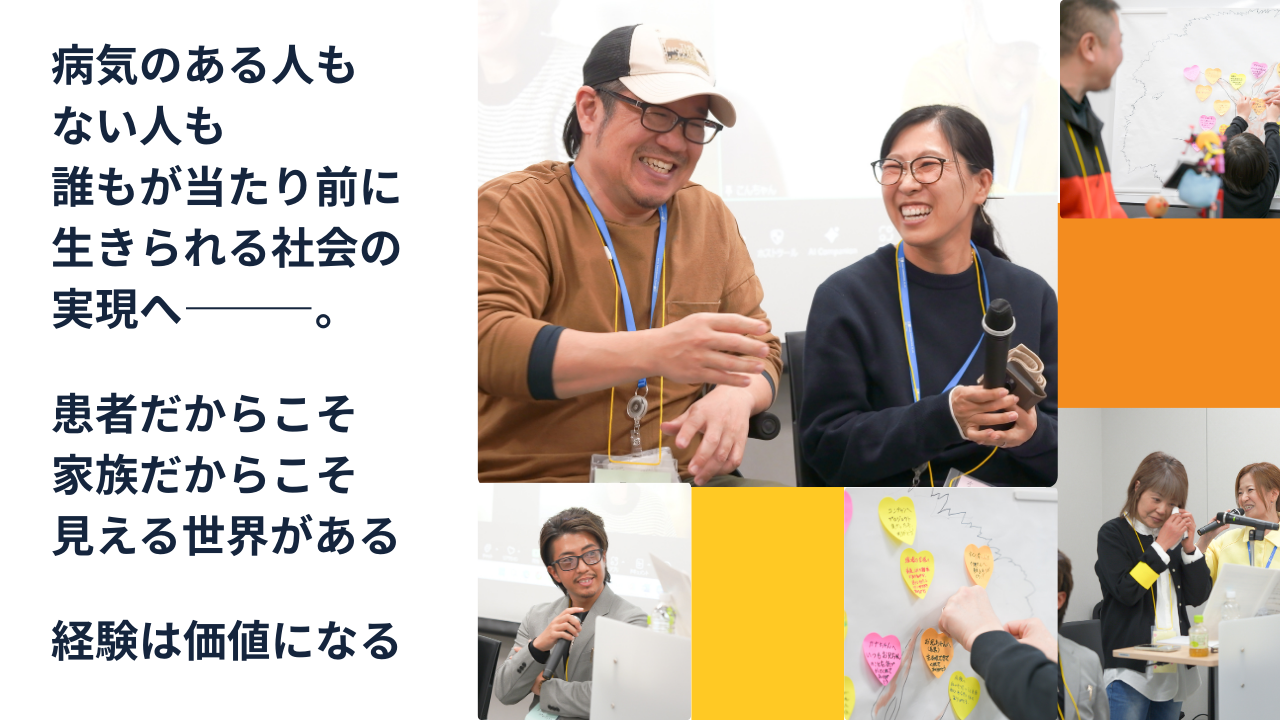

※ページ内の写真は、掲載許可をいただいた方のみ掲載しています。

難病や障がいを抱える方と社会をつなげる【ON-OKURI(恩送り)サポーター】として、ぜひご支援をお願いいたします。

あなたのご支援によって「ON-OKURI(恩送り)」の精神を広げ、より多くの患者さんとご家族に希望とつながりを届けることができます。

誰もが共に支え合い、励まし合う社会の実現へ、恩送りのバトンを繋ぎ、笑顔溢れる未来をつくりましょう!

難病や障がいを抱える人を見て「可哀想」と思ったことはありませんか?

それは間違いです。そんなことは決してありません。

実はその「可哀想」という気持ちの中には、知らず知らずのうちに、“自分の方が上”“支える側”という無意識の視点が含まれていることがあります。

もちろん、それは悪意ではありません。

ただ「誰もが、人生の中で大変な時期も、そうでない時期もある」という前提で見つめ直すと、“特別な誰か”ではなく、「お互いさま」として自然に寄り添える社会が見えてきます。

誰もが、助けが必要なときもあれば、誰かを支えられる時もある。

だからこそ、「お互いさま」の心を持ち合いながら、受け取った優しさや支えを、次の誰かへ“送る”――そんな 恩送りの社会 が、これからの希望だと私たちは信じています。

エニワンプロジェクトは、この「お互いさま」と「恩送り」の心を軸に、人と人とが自然につながり、共に生きやすい未来を目指しています。

決して他人事じゃない!難病や障がいは、いつどこで、誰がなるか、誰にも分かりません。だからこそ、難病や障がいを抱えていても笑顔で生きられる世の中にするために、あなたの力を貸してください!

難病や障がいと共に生きることは、不幸なことではありません。

どんな経験でも価値があります。

その価値を〈共有する場を提供すること〉〈アイデアとして形にすること〉がエニワンプロジェクトのミッションです。

自分が大変な時には助けてくれる人の手を借り、少しでも余裕のある時には困っている人に手を差し伸べることこそが「病気のある人もない人も当たり前に生きられる世の中」を実現する第一歩だと、私たちは確信しています。

難病や障がいを抱えている方の中には「助けられてばかりだから」「迷惑をかけちゃうから」と、助けてもらうことを躊躇してしまう方も多くいます。

ですが、視野を広げて見ると、

・生きているだけで家族や友人の支えになっている

・病気に向き合った経験が今苦しんでいる方の支えになる

・当事者の声を発信することで誰かの生きる勇気になる

うれしいことも、つらいことも、どんな経験も誰かの役に立つかもしれない。

どんな立場でも、どんな小さな応援でも未来を変えられます!

あなたも「ON-OKURI(恩送り)サポーター」になって、誰もが当たり前に生きられる社会を共に目指しましょう!

ご支援の使い道

エニワンプロジェクトは、交流会の開催・当事者の声を取り入れた製品の開発・学校や企業へ難病や障がいを抱える方々への理解を広げる活動を行うことで、社会課題を解決していきます。

誰もが参加しやすい環境を提供するために、以下の活動を無償で開催しています。

特に2025年度は③を中心に活動を進めていきます。

①経験を共有する3つの 交流会の開催

毎月順番に3つの交流会を開催し、経験を共有出来る場を提供しています。

【COMMU(コミュ)】当事者同士の交流会

【SUPPO(サポ)】支える側(家族・友人など)の交流会

【SHARE(シェア)】当事者・支える側、双方が参加する交流会

それぞれの立場での悩みや経験を共有することで、孤立感を減らし共に支え合える場となっています。

| プライバシーと体調に配慮した交流会 ニックネームでの参加OK!画面オフで横になっていてもOK!チャットを利用した発言で入院中でもOK!1人1人が参加しやすい形でご参加いただいています。 |

② 当事者目線で作る「あったらいいな」プロジェクト

企業や杖メーカーとのコラボによる、おしゃれで実用的な杖や、雨の日でも使いやすいグッズの共同開発。ユーザーの意見を取り入れた商品企画やテストを実施し、日常生活の利便性向上を目指します。(企業の返事次第で進行します)患者の視点から課題を提案し、自身の意見が取り入れられた製品が実現されることで、患者の生きる自信にもつながります。

③病気や障がいの 偏見や無知をなくすボードゲーム作成とイベントの開催

※2025年度はこの活動を重点的に進めていきます!

難病や障がいを抱える方々の理解を深めるためのボードゲームを作成。

小学校や中学校の授業、企業の社内イベントなどに導入し、社会全体の意識改革を促進します。また、当事者の意識を変える活動にも力を入れます。難病や障がいを抱えていても活躍できる場を作ることで、当事者自身も積極的に社会に貢献できるようになります。

④ 当事者の経験を誰かの勇気につなげるYouTube配信での情報発信

YouTubeチャンネル「つながる声、つながる笑顔 − エニワンプロジェクト」

https://www.youtube.com/channe...

〈チャンネル登録お願いします!〉

病気や障がいを抱える患者、そのご家族・ご友人・支援者の「声」がつながり、「笑顔」が広がる!前向きに生きるきっかけとなる動画コンテンツの制作・配信を行います。

体験談や思いを届けることで、誰かの力や希望になることを願い 「OTAGAISAMA(お互い様)」と「ON-OKURI(恩送り)」の気持ちを大切に、病気のある人もない人も、誰もが当たり前に生きられる世の中を目指して発信しています。

継続的な寄付が大きな力となります!

あったらいいなを実現させるためには、継続的な取り組みが必要

「あったらいいな」に協力いただける企業を探すところからスタートさせるため、実現までは何年もかかり、その期間に収益を得ることもありません。そんな地道な取り組みには、継続的な寄付がなければ続けられません。

| 〈患者の声〉 若い人が杖を使って歩いていると恥ずかしい。オシャレでかっこいい杖があったら良いのに。 〈企業の声〉 「誰か」のあったらいいなは、「みんな」のあったらいいなだと思ってます。ですが、当事者の声を集めるのは容易ではなく、患者さんやご家族とのつながりが広いエニワンプロジェクトさんの協力が必要不可欠です。 |

交流会が、患者・患者家族(友人・支援者)の居場所であり続ける

エニワンプロジェクトの交流会は、オンラインで全国どこからでも無料で参加できます。

また、リアルでも患者・患者家族・友人・支援者(医療従事者や製薬企業の方々など)誰もが参加できる交流会も不定期で実施しています。

無料で開催するのは、病気により仕事を失ったり、転職して収入が減ってしまった患者や患者家族が多くいらっしゃるからです。どなたでも気軽に参加できる仕組みを作り、お互いに寄り添える居場所を維持していく必要があります。

| 〈患者の声〉 自分の疾患に合わせた患者会に参加したかったが、「話せる人はダメ」「子供だけ」「大人だけ」と条件が厳しく参加できなかった。居場所がなく孤独を感じた。エニワンプロジェクトは条件なく参加できるので安心。 〈患者家族の声〉 なかなか本人抜きでお話しする機会はないので、介助者にしか分からない気持ちだったり本人には聞かれたくない話だったりを同じ立場の方々の前でお話できて、お話が聞けて 自分的にはスッキリ。これからもこういう場は必要です! |

偏見や無知をなくす活動を日本全体に広げる

難病や障がいへの理解は、一部の地域だけで取り組んでも意味がありません。

難病や障がいを抱えている方は、日本全国にいらっしゃいます。活動を日本全体へ広げていくためには、長い年月が必要です。

ですが、教材の制作やイベント準備に掛かる時間と労力に対しては、収益を得られません。

また、イベントには患者や患者家族の方々にも登壇いただく予定です。難病や障がいを抱えて生きる貴重な経験に対し報酬を支払うことで、生きていく意味につなげられます。

病気や障がいがあることで、当たり前の生活が送れなくなることがあるのをご存知ですか?

実は、病気や障がいが原因で当たり前の生活が送れなくなるのではなく、偏見や社会の無理解、そして不十分な支援体制がその壁を作っていることが多々あります。これらの要因が、働くことや学ぶこと、外出することさえも難しくさせ、「できる」と思われることができない現実を生んでいるのです。

例えば、以下のような現実があります。

-

時間勤務が当たり前

体調に合わせて働くことができず、定められた時間内に勤務することが当たり前とされる現実。病気や障がいを抱えている人々にとって、柔軟な働き方ができないことが大きな壁となります。 -

出社して当たり前

自宅でのリモートワークが進む中でも、病気や障がいを抱える人々には、出社することが必須とされる場合があります。身体的な制約があるため、出社自体が困難になり、結果として職場での扱いが不利になることもあります。 -

体育が出来ないと単位が取れない

学生時代、病気や障がいが原因で体育の授業が受けられない場合、単位が取れず、卒業に支障をきたすことがありました。理解や配慮があれば免除などの対応が可能ですが、それが整っていない現実が存在します。 -

難病と伝えたら、部署移動となった。任されていた仕事から外された。クビになった。

難病や障がいを公にしたことで、突然部署移動を命じられ、担当していた仕事から外されることがあります。病気や障がいがあることで、能力や信頼が疑われることがあるのです。 -

通院で有給休暇は全て消える

病気の治療や通院のために、定期的に休む必要がある場合、有給休暇を使い果たしてしまうことが多いです。そうした休暇を取ることが生活の一部になってしまい、働くことへの制約を感じます。 -

車椅子だと階段しかない飲食店やお店には行けない

車椅子を使用していると、階段しかない飲食店や店舗に入れないことがよくあります。こうした物理的な制約が、日常生活を送りにくくしてしまうのです。 -

電車に乗るのに駅員さんにお願いするので、思った通りの電車に乗れず、余計に時間が必要

病気や障がいのために、電車に乗る際には駅員さんに手助けをお願いしなければならず、思った通りの電車に乗れないことがあります。余分な時間が必要で、予定通りに移動できないことが多く、日常的な不便さを感じます。 -

飲み会に誘われなくなった

病気や障がいを理由に、社交的なイベントや飲み会に誘われなくなることもあります。体調や参加のハードルを考慮してもらえず、孤立感を感じることがあります。 - 仕事は早くて当たり前

手が、指が動かせなくなり、パソコンも一文字ずつしか打てない。

目が見えにくく、文字を読むのに時間がかかる。拡大しないと見えない。

声が出せないのでMTGで発言が出来ない。

もしも自分がそうなったら。それでも仕事をしなければいけない状況だったら。

どのような理解があると嬉しいですか?

孤立を生む社会の壁と当事者の思い込み

支援があればもっと自由に、もっと自分らしく生きられるはずなのに、そうしたサポートが不足しているために、病気や障がいのある人々はしばしば孤立し、制限された生活を強いられています。それが日常の一部として、当たり前になっているのです。

当事者が抱える不安と思い込み

また、当事者自身が「病気を職場で伝えたら今の仕事を外されるかもしれない」「給料が下がるかもしれない」と不安を抱えたり、杖や車いすを使っていることで「邪魔だと思われているのではないか」「仲間外れにされているのではないか」と感じたりすることもあります。実際にはそうでない場合もあるのに、思い込みによって自ら行動を制限してしまうことが少なくありません。

病気や障がいだけが原因ではないことも

さらに、原因が必ずしも病気や障がいだけではないこともあります。例えば、「自分の知識や努力が足りない」「コミュニケーションが不足している」といった課題を、無意識のうちに病気のせいにしてしまうこともあるかもしれません。

社会の理解と当事者の意識改革の両方が必要

だからこそ、社会の理解を広げるだけでなく、当事者自身の意識を変えていくことも重要だと考えています。

当事者として生きているからこそ見える課題がある

エニワンプロジェクトは、難病を抱える3人の理事が運営しています。さらに、そのうち1人はパートナーも難病患者であり、当事者としてだけでなく、支える家族の視点からもさまざまな課題に向き合っています。

日本には、病気や障がいを抱えながら過ごしている方がたくさんいます。

| 指定難病だけでも341疾病(2024年度) 特定受給者証を所持する人は104万人(2022年度) |

希少疾患により指定難病に分類されず、つながりが持てない方がいます。

病気や事故で障がいを抱え、孤独を感じている方がいます。

けれど、大変なのは病気や障がいを抱える患者だけではありません。

患者と共に生きる家族や友人、支援者(医療従事者・介護従事者・患者を支える企業)の方々にも、身体的負担や精神的葛藤があります。

〈患者の声〉

強皮症患者

仕事と親の介護で忙しい時期に病気になり、相談場所が分からず不安だった。

皮膚筋炎患者

介助がないと子育てができないもどかしさがある。

〈患者家族の声〉

ALS患者の妻

発症してすぐの頃は、何でも自分でやっていたが、人工呼吸器になってから、食べれない・しゃべれないでストレスがかかり荒れはじめ、気持ちの波も酷く、受け止めきれない。

難病の子どもを持つ母

娘が病気になって仕事を辞めたので、金銭面の不安も大きい。交通費のサポートもあれば助かるのに…。

難病や障がいへの偏見や差別による生きづらさ

あなたの隣にも難病や障がいを抱えた人がいるかもしれないと考えたことはありますか?

杖や車いすが恥ずかしいと、家から出られない人がいる。

しびれや疲れやすさなど、目に見えない症状と共に生きている人がいる。

心の病に向き合い続けている人がいる。

必要なのは、健常者に対する難病や障がいへの理解を広げるだけではありません。

患者や患者家族である当事者自身も、「難病や障がいがあると社会の弱者、必要のない人間、恥ずかしい」という偏見を抱いているのが実情です。

〈患者の声〉

てんかん患者

脳に障害があるのに、ヘルパーさんから精神的におかしいと言われてしまったのが悲しい。

皮膚筋・間質性肺炎患者

病気になる前から長年依頼を受けていた仕事が、連絡もなしに外されていてショックだった。

病気だから仕方ないけれど、一度相談してくれればよかったのに…。

〈患者家族の声〉

難病の子どもを持つ母

「病気だから」という理由だけで、学校の授業や部活を「できない」と決めつけられるのが悲しい。難しくても、子供の「やってみたい」という気持ちに寄り添ってほしかった。

「お互いさま」の心で支え合う社会があれば、誰もが笑顔で暮らせるのではないでしょうか?

エニワンプロジェクトは、病気や障がいがある人もない人も、共に生きやすい社会を目指し、理解を深める活動を続けています。あなたの寄付が、この活動を支え、より多くの人々に支援を届ける力になります。

あなたも、この課題について一緒に考えてみませんか?

一般社団法人エニワンプロジェクトとは

エニワンプロジェクトは、難病当事者3名により「病気のある人もない人も当たり前に生きられる世の中に」をスローガンに掲げ2024年11月に設立した非営利型の一般社団法人です。

難病やそれ以外の病気、障がいを抱えた方に関わる社会課題と、患者と患者の家族、友人、支援者のQOL向上を目指し活動しています。

お互いの立場を理解し、それぞれの役割を尊重しながら、共に支え合う関係を築いていくために、「OTAGAISAMA(お互いさま)」の精神を広め、「ON-OKURI(恩送り)」の輪を広げてまいります。

※「病気のない人」とは、病気を抱える人を支えるご家族やご友人、そして病気以外の困難を抱えている方々を指しています。大変なのは病気のある方だけじゃない。生きていく上で、誰もがそれぞれの大変さを抱えていると私たちは考えています。

■エニワンプロジェクトHP

https://eniwanproject.org/

■公式LINE 友だち追加募集中!

https://lin.ee/gKKqskY

■公式Instagram フォロー大歓迎!

https://www.instagram.com/eniw...

■公式X フォロー大歓迎!

https://x.com/Mi0vvJTSiB21326

一般社団法人エニワンプロジェクト代表理事 狐崎友希

困難があっても前を向いて明るく精力的に行動できたのは、辛い時に手を差し伸べてくれた人たちがいたからです。

私を救ってくれた人たちへの感謝が原動力になりエニワンプロジェクトの活動へと繋がっています。

| 多発性硬化症、視神経脊髄炎患者会 【M-N Smile】代表 多発性硬化症と視神経脊髄炎の患者さんとそのご家族のみが入れる患者会を2015年に立ち上げ現在全国に653名(2024/11/7現在)のメンバーが参加。 患者当事者としての活動 多発性硬化症当事者として5年間で11回の講演会に登壇し、6回のメディア取材を受け難病当事者としての声を発信。(2025.4月現在) ヨガインストラクターとしての活動 2022年メディカルヨガインストラクター・ryt500を修了。病気がある人もない人もできるオンラインヨガ教室【エニワンヨガ】をオープン。2022年3月から3年間で約810レッスン 延べ4,000人を指導 |

活動実績

◆エニワンプロジェクト設立記念イベント【ありがとうを伝える会】開催

病気や障がいを抱えた患者と患者家族、友人、支援者のQOL向上を目指す目的で行われた当イベントは、法人・個人あわせて〈122〉のクラウドファンディングサポーター支援により目標金額100万円を達成し、参加費無料で開催されました。

イベントには、リアルとオンラインにより総勢91名が参加。

特定の疾患に限らず、計24疾患の患者と患者家族はもちろん、患者の友人、医療従事者、製薬企業の社員、支援団体の方々など幅広く参加し、お互いに相手を尊重するインクルーシブな社会のお手本とも言える世界が実現されました。

| 【ありがとうを伝える会】の開催レポートを公開しています! https://eniwanproject.org/arig... |

◆交流会の開催

一般社団法人として設立する以前から、毎月順番に3つの交流会を開催し、これまで合計6回の交流会を実施いたしました。(2025年3月現在)

【COMMU(コミュ)】患者同士の交流会

【SUPPO(サポ)】支える側(家族・友人・支援者)の交流会

【SHARE(シェア)】両者が交わる交流会

特定の疾患や障がいの種類を限定せず、患者だけでなく患者の家族や友人、支援者にも焦点を当て、悲しかったことや辛かった経験を本音で語り、また同じ気持ちを繰り返さないためにはどうすれば良いかまでを考えるのが、エニワンプロジェクトが実施する交流会の特徴です。

それぞれの立場から自身や相手のことを考え、気持ち新たに生活を送るきっかけの場として親しまれています。

◆個人の活動実績

代表理事 狐崎友希、月刊PHP3月号に、8ページにわたるインタビュー記事が掲載されました。https://www.php.co.jp/magazine/php/?unique_issue_id=11922

理事 田積幸、3月29日テレビ東京「生きるを伝える」に出演しました。https://www.youtube.com/watch?v=Fe58eWeJj9Q&t=1s