活動・団体の紹介

焼津市と近隣に暮らす、外国籍および外国にルーツを持つ人々と交流を図り、お互いに暮らしやすい街にしていくことを目的としています。日頃の活動として、外国にルーツを持つこどもたちへの日本語指導、学習支援を行っています。

活動の背景、社会課題について

日本においては、子どもの「教育を受ける権利」が憲法 26 条 1 項により保障されています。この権利は日本国民に限定されるものではなく、国籍を問わず国内に居住するすべての子どもを対象とするものであり、これは、「子どもの権利条約」に批准した国の責務でもあります。しかし、現実には「外国につながる子ども」の「教育を受ける権利」が実質的に保障されていないのが現実です。

学校に通うこのような子供たちと話をすると、多くの方が「日本語ペラペラでビックリした」「子供は遊んでいるうちに言葉を覚えるんだね」という感想を持たれますが、実際はそのようなものではありません。多くの子供たちが、先生の授業を理解できず、分からないところも恥ずかしくて質問できず、授業の妨げにならないよう、おとなしく、授業が終わるまで耐えているのです。

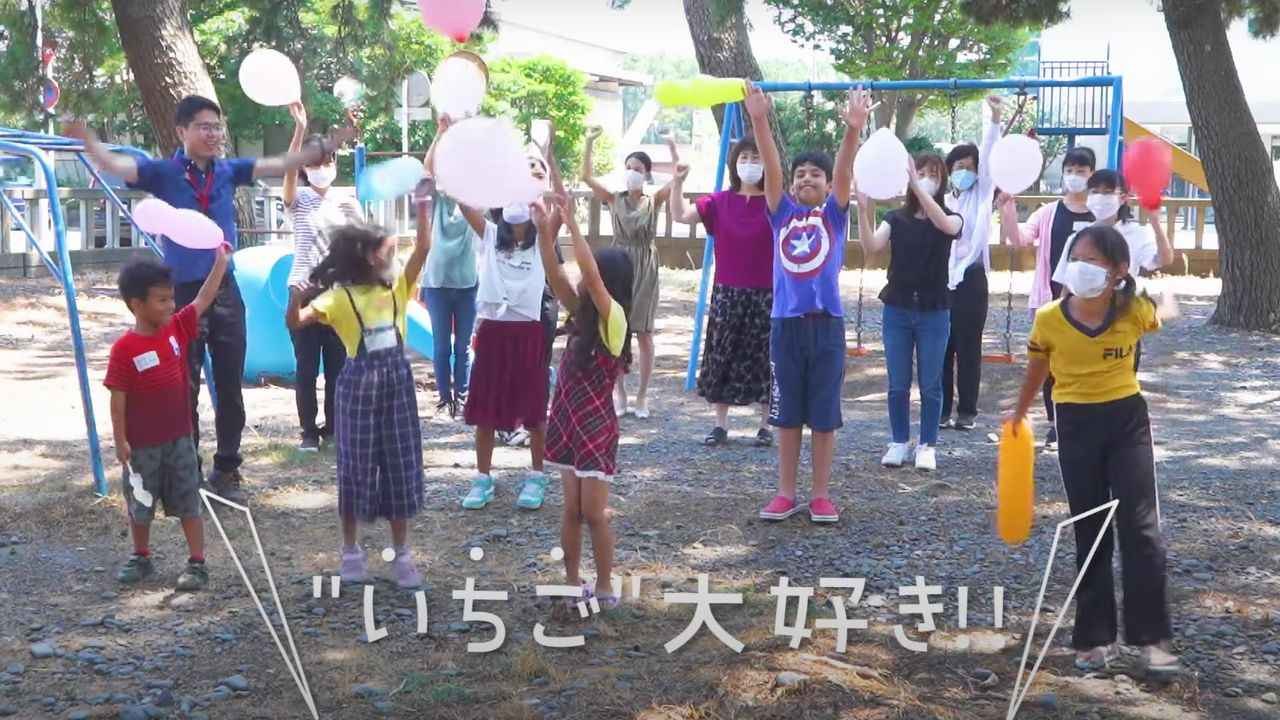

「いちご」の活動に参加している子供たちの様子を見た、学校の支援員の先生方は、「学校にいるときと表情が全然違う!生き生きしてる!」とおっしゃいます。学校生活における『マイノリティ』としてではなく、「いちご」では『マジョリティ』になって、素の自分を出すことができるようです。

活動内容の詳細、実績について

10年間活動してきて、高校や専門学校を卒業し、社会人として働くようになった子たちが、「いちご」のお手伝いに来てくれるようになりました。自分たちが受けてうれしかった「応援」を、後輩たちにも「してあげたい」という思いのようです。困難な環境の中、他人を思いやる大人になってくれたことを、本当にうれしく思います。

また紹介文でも書いたように、子供たちの指導には地域の中学生・高校生・大学生が多く参加してくれています。現代では一人っ子が多く、コミュニケーションが得意でないという学生も多くいます。天真爛漫な子供たちと関わることで、学生たちがどんどん表情豊かになり、元気になっていきます。どちらが支援者なのか、分からなくなる時もあります。

この活動をきっかけとして、国際関係学部や教育学部に進学する生徒も増えています。自分が不自由なく学習できる環境にあることが、どれだけ恵まれていることか実感し、学業への取り組み姿勢が変化する生徒もいます。大学の卒業研究として取り組んでくれる学生もおります。

焼津市に「外国にルーツを持った人たち」が住んでいること。これは決して『デメリット』ではなく、日本人の子供たちにとっても、多くのことを学べる、身近に「留学体験」できる、国際的な感覚を持った大人になれる、とても大きな『メリット』だと思っています。

【表彰実績】

・2019年 静岡県国際交流協会 30周年記念賞

・2019年より 静岡県立大学 地域みらいづくりフェロー認定

・2020年 企業経営研究所「国際交流功労賞」

・2020年 静岡県社会福祉協議会 地域共生大賞「多文化共生賞」

代表者メッセージ

私には3人の息子がおり、彼らが小学生の時に母(私の妻)を亡くしました。その後、息子たちが不登校になり、「学びたくても学べない」ことに苦しみました。そんなとき、外国にルーツを持つ子供たちに出会い、同じように学ぶことができない彼らに共感し、他人事と思えなくなり、これまで活動を続けてきました。「自分の家庭がとんでもない状況なのに、赤の他人の世話までしてる場合か!」と私の親には怒られました。確かにおかしな精神状態だったのかもしれません。

現在も技術職として会社勤めをしながら、この活動をしております。補助金なども検討したのですが、申請や報告に平日昼間の参加が必須だったり、書類作成や報告に時間も取れないため、活動にかかる費用は自分の資金で賄っています。

日本を支え、世界に羽ばたく子供たちのため、もしこの活動に共感してくれるようでしたら、少しでも結構ですので応援していただければ、嬉しいです。

寄付金の使い道について

支援イベント「しゅくだいひろば」にかかる、教材・食材・印刷・通信費用、および講師謝礼などに利用させていただきます。