自然の中で生きる力を育むオルタナティブスクール「竹林のスコレー」

竹林のスコレーを運営するNPO法人こうのさとの代表の片岡です。

私たちの活動で大切にしている「子どもが自然の中で遊び学べる環境を保つ」を実現させたのが、令和5年4月に開校した竹林のスコレーです。

豊かな自然の中で子どもたちが体験を基にして伸び伸びと学べるオルタナティブスクール、竹林のスコレーは、令和4年10月に行ったクラウドファンディングで348名の方から679万円のご支援をいただいて開校することができました。本当にありがとうございます。

「自然の中で生きる力を育む」をコンセプトに30,000㎡の広い敷地を活用し、田んぼや畑、鶏の飼育、竹を使った工作、ピザ窯づくりなど、子どもたちの多様な自然体験から主体性や、それぞれの学びを引き出すようにしています。

そして2年目を迎えた現在、20名の子どもたちが利用してくれています。

下の写真は、令和6年12月に、農林水産省が主催する「農村漁村(むら)の宝アワード」にて、地方奨励賞に選定いただいたときの写真です。

耕作放棄地を田畑に戻してお米や野菜作り、鶏の飼育などを子どもたちと一緒に行っていることを評価していただきました。どうもありがとうございます。

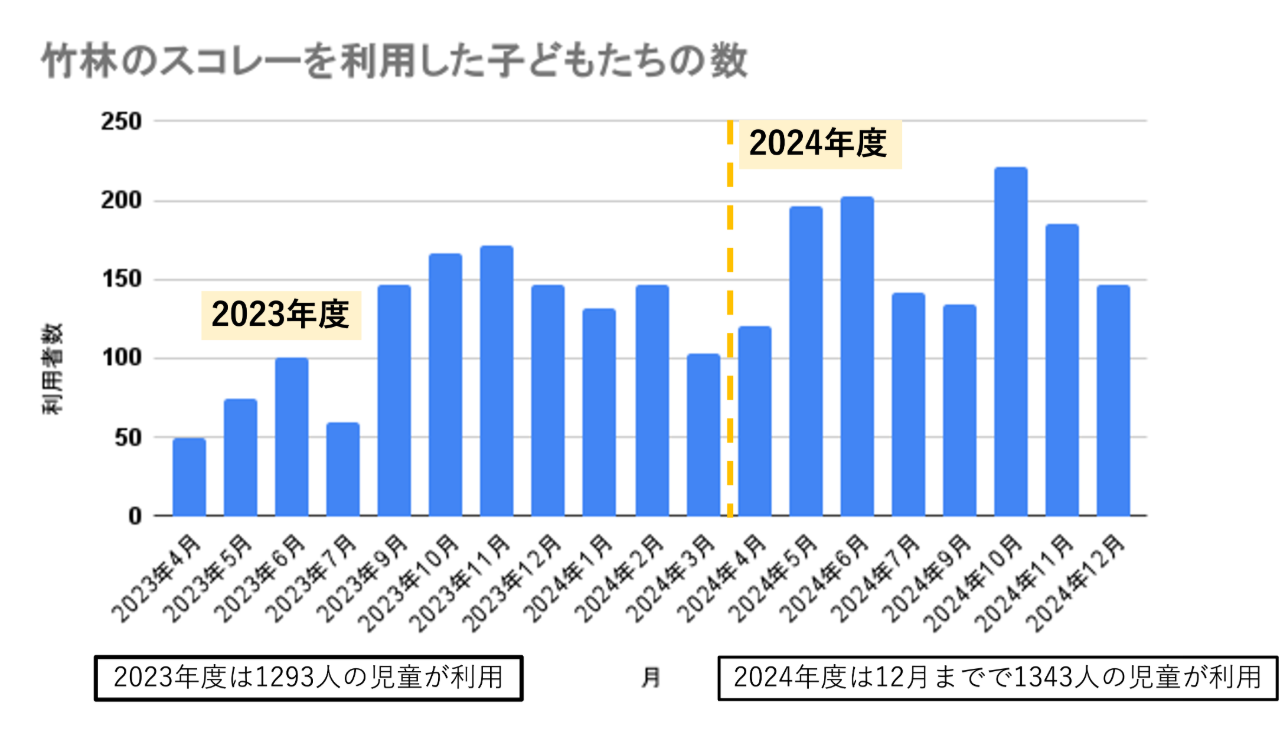

こちらのグラフは、竹林のスコレー開校からの令和6年12月末までの利用した子どもたちの延べ人数です。

少しずつ、利用してくれる子どもたちが増えていることからも、その必要性がよくわかります。

竹林のスコレー運営メンバー紹介

竹林のスコレーを運営している主なメンバーです。

2021年に、私(てっちゃん=片岡徹也)とあきらさんで設立したNPO法人こうのさと、教育のことはまったく現場のことがわからない。

ということで、小学校の教員を18年続けたのちに辞めて自然栽培農家となった「そがっち」に白羽の矢が刺さりました。

そがっちは、ベテラン教員として教務主任も務め、不登校の子どもたち、別室登校の子どもたちとも関わっていた経験もあります。

フリースクールではなくオルタナティブスクールなのはなぜ?

そんなそがっちから、「フリースクール」ではなく「オルタナティブスクール」にしようという提案がありました。

今の日本では、フリースクールというと、「不登校の子どもたちが行く場所」というイメージが先に来てしまいます。

学校に行かない子はダメな子だ、そして、そんな子を育てた自分もダメだ、と親が自分のことを責めてしまうこともありますよね。

学校に行っているか行っていないかが、子どもたちを評価する物差しになってしまう状況を変えていきたい。純粋に子どもたちが望む学びの受け皿をつくっていきたい。

そんな想いから竹林のスコレーはオルタナティブスクールと呼ぶようにしています。

食育ガチ勢、自分達の田んぼで作ったお米を給食に

竹林のスコレーでは、子どもたちと一緒にお米づくりもやっています。

今年で田植えも2回目、子どもたちも慣れてきて、昨年は泥の中に入るのが嫌だった子もいましたが、今年はみんなで田植えを行えました。

スコレーの田んぼで、子どもたち自身が田植えから関わってできたお米、稲刈り、脱穀を経て保管し、毎日の給食のご飯になっています。

青い小さな苗が大きくなり、夏には背が高くなり、秋が近づくにつれて黄金色になり、お米の粒ができていく。

季節を感じながら、育つ様子を見ながら自分達でつくったお米が給食になる。

食育をそのまま地でいく竹林のスコレーです。

何度も失敗したピザ窯づくり、1年をかけてついに完成

2024年の12月、スコレーに記念すべきことが起こりました。

それは、ピザ窯の完成。

この日は、子どもたちが予算を確保し、材料の調達から設計まで行ったピザ窯でピザパーティを行いました。

このピザ窯ができるまで、なんと1年がかかっています。

最初は、昨年の9月に行ったお泊まり会。

スタッフが持参してきた持ち運びできるピザ窯で、焼き立てピザを堪能した子どもたち。

そこから、ピザ作りへの情熱に目覚めた子がいました。

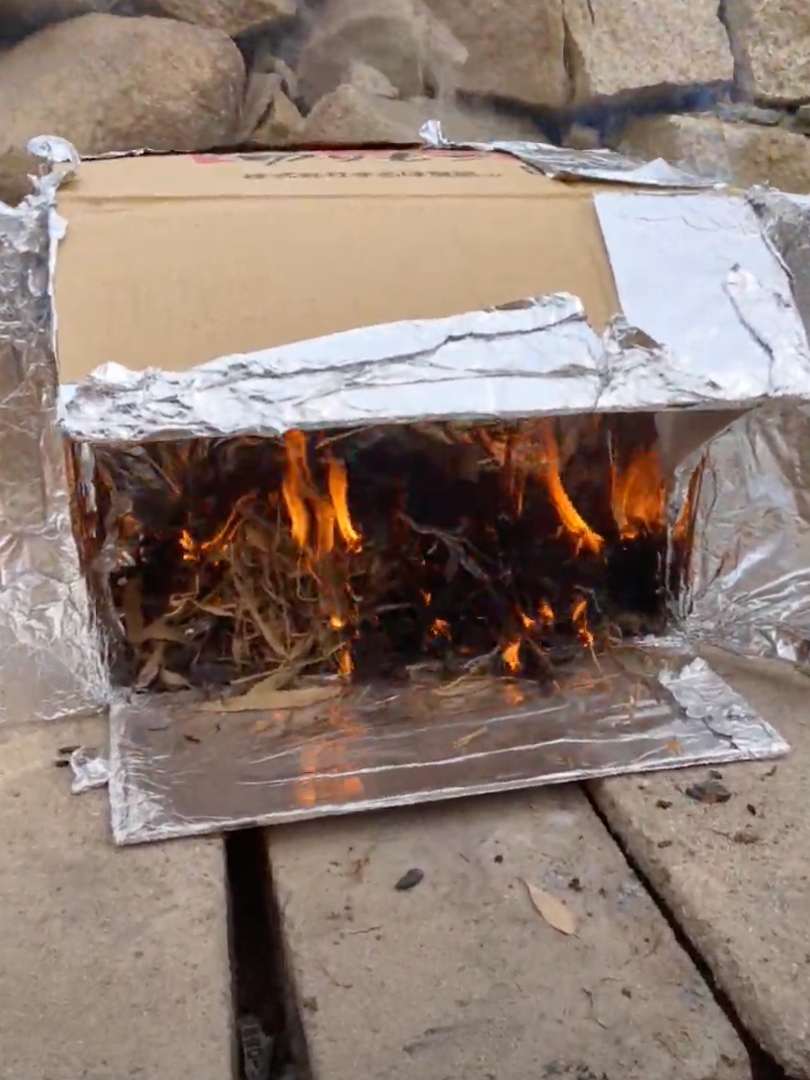

段ボールピザ窯、まさかの炎上

レンガのピザ窯を作ろうとしたけど、予算がなくあまりお金を使えないため、段ボールで作ることに。

アルミホイルを段ボールの内側に貼って、耐火性を上げていましたが、隙間から火が本体に燃え移り炎上。

その後も、試行錯誤を繰り返し、丸い形状のピザ窯を作ることに成功。

炎上はしなかったのですが、上のチーズが溶けるまでに火が当たることがなく、最終的にガスバーナーを使って上のチーズを溶かしたのでした。

そこから半年が経ち、子どもの挑戦を応援する基金ができて、ピザ窯づくりの予算を獲得。

植木鉢とレンガ、セメントを購入して、ピザ窯を作りました。

およそ1年越しに作り上げたピザ窯を使ってできたのがこのピザです。

何度も失敗し、試行錯誤を繰り返した体験が学びにつながっています。

一般的な学校では、決まったカリキュラムがあるため、時間がかかる工程を行うことができません。

先生たちが、できない子に手をかける時間的なゆとりもなくなって来てるため、子どもたちみんなができるように、工作の教材なども簡便化が図られています。

そのため、「失敗する経験」をしづらいともそがっちが言っていました。

スコレーでは、失敗こそ学びのチャンスだと考えていて、挑戦を大切にしています。

2022年コロナ禍の中、「竹林のスコレー」立ち上げのきっかけ

竹林のスコレーは、2022年のコロナ禍の中で、開校を決めました。

当時は、コロナの感染対策一色で、運動会や修学旅行といった学校行事も中止になり、マスクでお互いの表情も分からない。

子ども同士で触れ合うことすら、感染の原因になるとして、ソーシャルディスタンスを求められる状況。

学校生活の中で、大切な団欒の時間である給食でさえ、時間を決められ、友達と会話することもできない黙食を強いられていました。

もっと子どもたちに伸び伸びとした環境で過ごしてもらいたい。

大人からの押し付けではなく、その子自身がやりたいことを決めて、体験する中で学んでいく場所をつくりたい。

そう考えて、「竹林のスコレー」の開校を決意しました。

小学校教員、コロナで「教育の怖さ」を知る

コロナが始まったころを覚えているでしょうか?

岡山県で初めてのコロナ感染者が出たとき、その人が悪いことをしたように、家に石を投げられたり、落書きをされたりしたことがありました。

その家の人は、その地域に住めなくなり引っ越しをされたそうです。

少し考えれば、病気になった人を悪人として追い立てるようなことは、人としてできることではない、と分かりますよね。

しかし、テレビのニュースのイメージを鵜呑みにして、感染した人を悪いと考えて、心ない仕打ちをしている人がいたわけです。

当時、その状況を知ったそがっちは、自分が関わってきた子どもたちも20歳を超えていて大人になっている中で、

「今の学校教育が、自分の頭で考えられないこういった大人をつくっているんではないか?」

と、教育の怖さを感じたそうです。

そこから、教員を辞めることを決意し、自然栽培農家を始め、竹林のスコレーの立ち上げに関わってくれました。

「スコレー」とは?不登校の子どもの居場所ではなく子どもたちが望む学びの形を目指して

スコレーという言葉、馴染みがないと思うので、少し説明させてください。

「スコレー」は、実はギリシャ語でスクールの語源となった言葉です。

調べてみてビックリ、スクールの語源であるスコレーの意味は、なんと「余暇」だったのです。特に、精神的な活動や自分を充足させるために使う積極的な余暇の時間、と言われています。

今の学校は、教わる内容が決まっている詰め込み型の授業であり、子どもたちは、宿題も含めてやらされることばかりです。

しかし、元々の学校は、余暇から始まったものであり、好きなもの、得意なことが違う人たちが集まって刺激し合い学び合う。

それぞれが精神的に充実する時間を持つための活動だったのです。

竹林のスコレーでは、学校を本来の形に戻したいと思っています。

精神的に充実する時間を得るための学校です。

自然体験をベースにして、その子自身が興味関心のあることをしながら大人と子どもが学び合える場にしていきたいと日々活動を続けています。

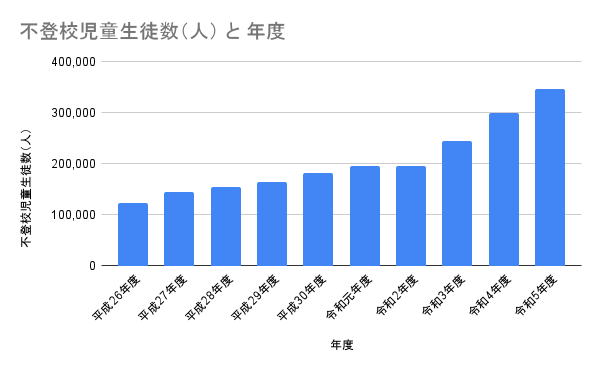

不登校の子どもたちが34万6千人と過去最多

令和6年度、文部科学省は不登校児童生徒数が34万6千人と過去最多であると発表されました。

これは、今の学校教育に対しての、子どもたちからの無言のメッセージだと思います。

2024年、子どもの自殺も過去最多に

また、非常に悲しいことですが、2025年1月の厚生労働省の発表では、小中高生の自殺者が527人(前年から14人増加)で、過去最多になっている状況があります。

10代までの原因では、学業不振や進路の悩み、友人との不和といった「学校問題」が44%で最も多いと報告があります。

公立学校では、決められた「やるべきこと」が多く、子どもたちも先生たちも「余白の時間」を持つことができません。

子ども自身が自分で考えて行動する機会が減り、主体性が育ちにくくなっているのではないでしょうか?

また、ぎゅうぎゅうのカリキュラムの中、成績だけで、周りの子どもたちと比べられる環境は、子どもの自尊心を傷つけてしまうこともあります。

「竹林のスコレー」では、自然の中で体験を通じた学びから、子どもたちが自ら考え、行動する力を育む場を提供しています。

先生が生徒に教えるだけではなく、子どもたちがそれぞれ主体的にやりたいことを発表し、異年齢との協働を大切にして行っています。

自分がやりたいことだからこそ、その成功の喜びを味わえたり、失敗から学ぶことができます。そういった体験を通じて、生きる力を育んでいきます。

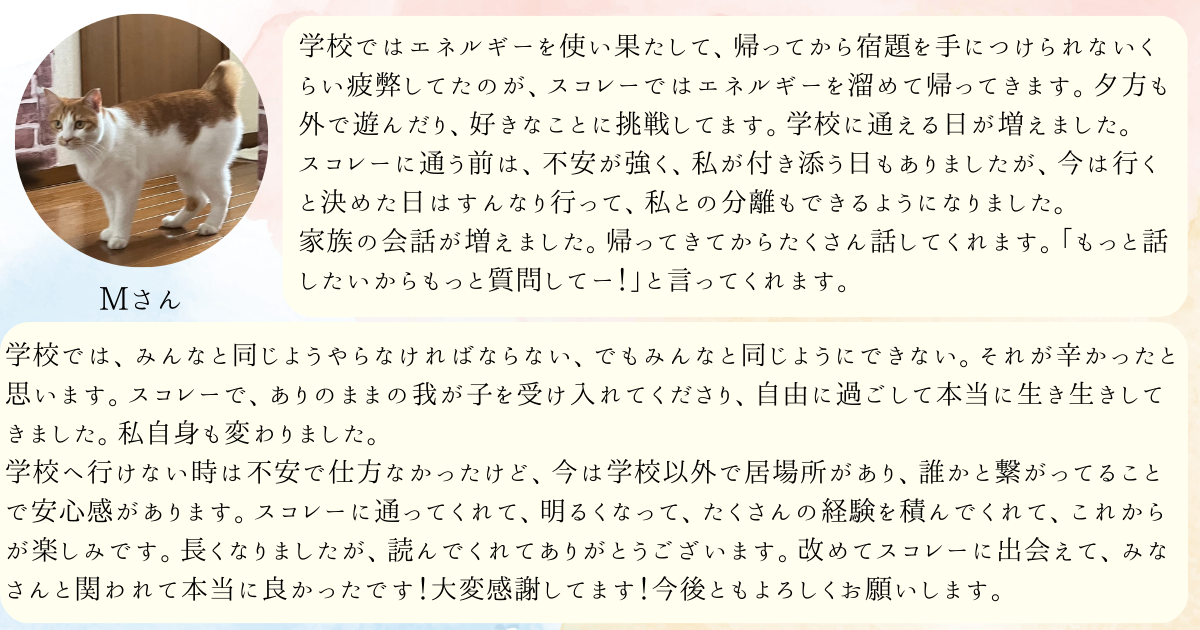

保護者の方の喜びの声

スコレーを利用して、お子さんの大きな変化があり、喜ばれている保護者の声をお読みください。

生まれてくる子どもたちが祝福される社会へ

私は以前、看護師として小児科の病棟で勤めていました。その後、青年海外協力隊に参加して、発展途上国で母子保健活動を行いました。

私が赴任していたグアテマラ共和国の村落部では、電気やガス、水道が完全に使える家は少なく、衛生環境や栄養状態も悪かったんです。

そういった環境では、生まれてきた子どもが亡くなる割合が日本より高く、子どもの死にも関わることがありました。

その後、日本に帰ってきて思ったのは、経済が発展し食べ物もあり、便利になった社会なのに、子どもたちが幸せそうじゃないということです。

日本は、子どもや若者の死因の1位が自死となっていて、他の国と比較しても高くなっています。

これには、様々な要因があって、1つに決めることはできません。

学校の成績で判断されるだけではなく、両親も共働きでいそがしく、友達にも本音で悩みを話すことができない。

そして、学校が終われば、学童に行き、塾や習い事に通う。

日本では、大人だけではなく子どもたちも「やるべきこと」、「やらなければならないこと」でいっぱいになってしまっている。

そういった厳しい環境があるのではないでしょうか?

私たちは、子どもたちが望む自由な学びの場である竹林のスコレーを通じて、たくさんの大人が子どもたちに関わり、その子の成長と幸せを願う眼差しが注がれるようにしていきたいと思っています。

それが、NPO法人こうのさとの理念でもある「生まれてくる子どもたちが地域のみんなに祝福されて迎えられる社会」をつくっていくことにつながると思っています。

寄付金の使い道について

皆様からいただいた寄付は、以下3つの目的で利用させていただきます。

- 竹林のスコレーの継続した運営、スタッフの雇用

- 子どもたちに提供する教育内容の充実

- 多様な学びを支援する環境の充実

竹林のスコレーの継続した運営

現在、利用してくれる子どもたちは増えていますが、まだ損益ラインを超えられておらず、クラウドファンディングでいただいた寄付金を使いながら、運営費を捻出しています。

2022年に設立のためのクラウドファンディングを行い、2023年には、子どもたちが多様な活動を行えるようにスコレーパーク建設のためのクラウドファンディングに挑戦しました。

2つのプロジェクト合わせて、合計680名の方から総額1,2126,000円のご支援をいただくことができました。

皆様の貴重なご支援のおかげで、竹林のスコレーを開校でき、今現在もその環境を整備・拡張しながら、運営を続けられています。

フリースクール(オルタナティブスクール)は、ほとんどの自治体で補助がなく、岡山県、倉敷市でも同様です。

自主財源のみで経営しなければならないのも、運営が厳しくなっている要因の1つです。

また、実際に運営を始めて分かったことですが、子どもたちの主体性を尊重しながら、活動していくのに予想以上に人手がかかるということ。

自然豊かな環境の中で、子どもたちの自由な活動を支援するためのスタッフの人数はギリギリ。

ご厚意で手伝っていただいているサポートスタッフさん、ボランティアの皆さんのおかげで運営できている状況です。

子どもたちに提供する教育内容の充実

竹林のスコレーでは、スペシャルクラスとして、その道のプロフェッショナルの方を外部講師としてお招きし、子どもたちにクラスを行っています。

下の写真は、ピアニストのユリさんにお願いしている音楽のワ。

こちらは、物作りや大工仕事がとても上手な金子さんと一緒に竹から竹とんぼを作っている様子と、硬筆と書道を教えられている中浦先生の書道のワ、です。

大人が見守る活動が子どもたちの成長につながる

スコレーでは、竹灯籠の製作や工作などの活動で、ノコギリやカナヅチだけでなく電動の工具を使うこともあります。

電動工具は、危険なところがありますが、「危ないから子どもには使わせない」のではなく、大人付き添いの元で子どもたちも使っています。

そういった体験を通じて、その危険性を理解して、上手に使用できるように子どもたちも学んでいきます。

スコレー開校前後の古民家ビフォーアフター

さらに、明治時代に建築された古民家を利用しているため、屋根や外壁の修繕、電気工事、浄化槽の整備など、施設の維持管理にも資金が必要です。

その後も、残置物の撤去、配電盤の増設、浄化槽や水道の整備、屋根瓦の修繕なども行いました。

経年で劣化していくところもありますし、利用する子どもたちの人数が増えたり、その成長に伴って施設の維持管理や拡張にも費用がかかっています。

そういった点からも、皆様からのご支援が必要です。

いただいた寄付は、スタッフの雇用やボランティアの拡充によるプログラムの充実、施設の拡張や維持管理、必要な備品の購入に使わせていただきます。

教育の新たな可能性をともに広げ、子どもたちが貴重な子ども時代に幸福を感じながら成長していける場が発展しながら継続できるように、使わせていただきます。

ご支援どうぞよろしくお願いします。