黒潮生物研究所は海に関するあれこれを研究しています

公益財団法人黒潮生物研究所は、高知県の足摺岬よりさらに西にある大月町で海洋生物の調査研究をしています。大学の臨海実験場ではなく、独立した研究機関で皆さまからのご寄附やご支援などで成り立っています。

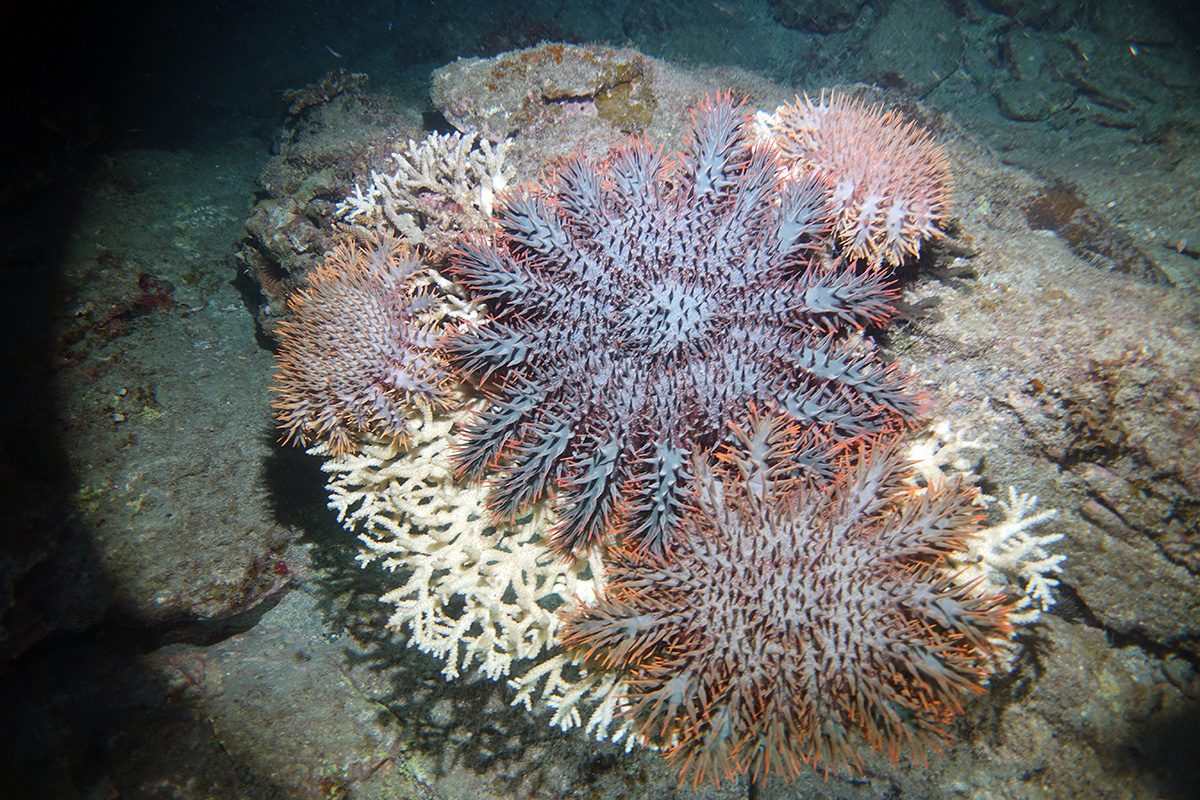

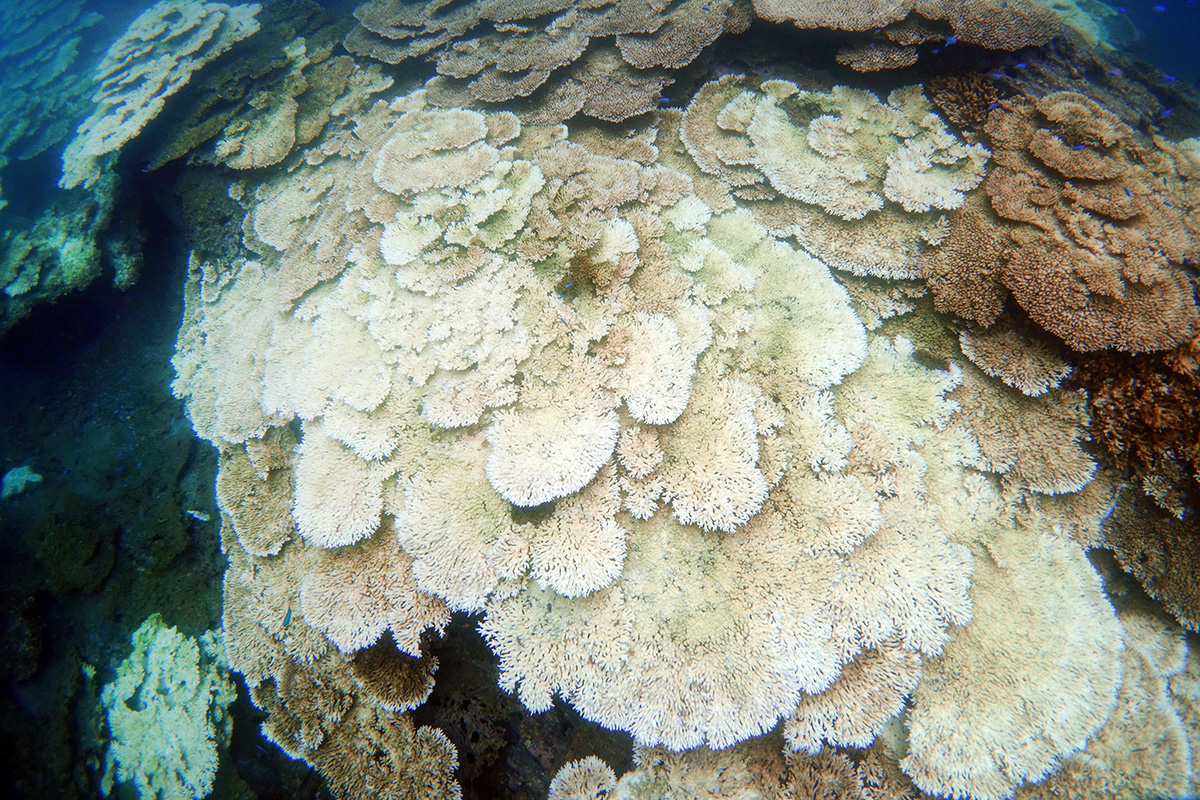

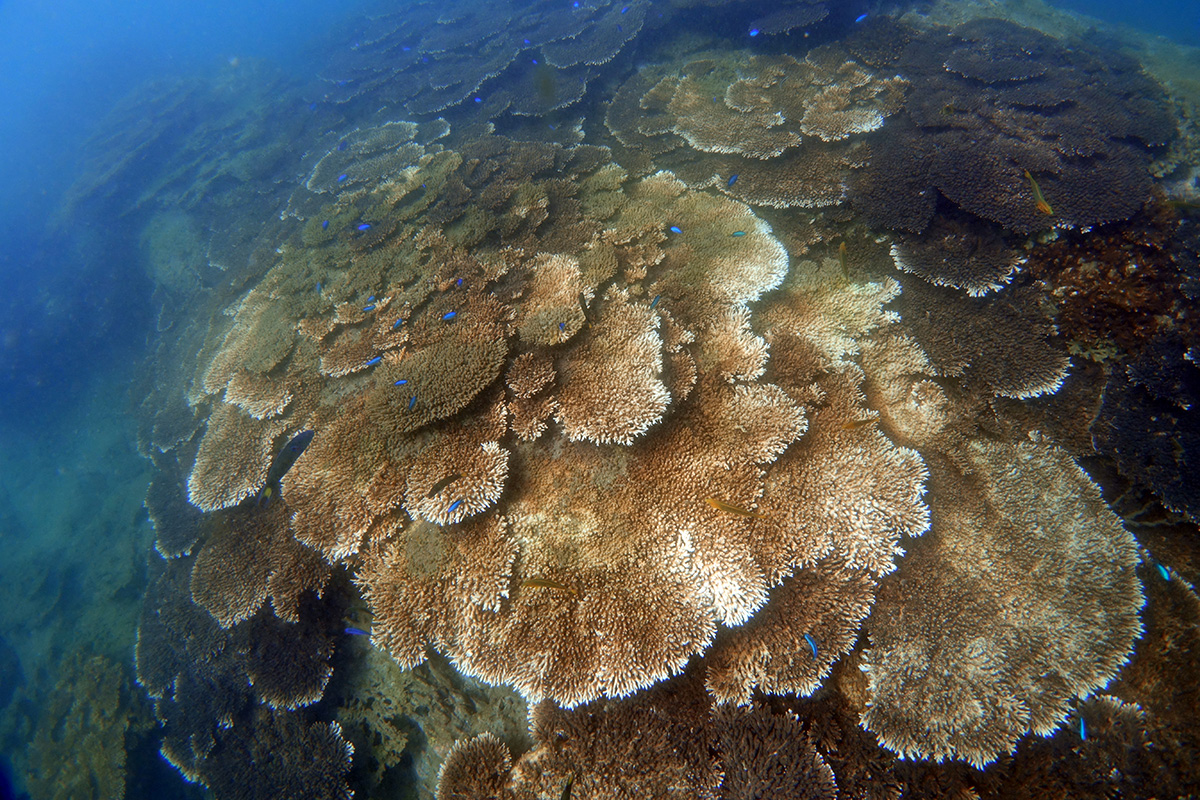

黒潮生物研究所のある四国西南部の海域は温暖な黒潮の影響を受けており、造礁サンゴ類を中心とした高緯度サンゴ群集生態系があります。サンゴ以外にも魚類やクラゲ類など研究所が開所以来、海のモニタリングを続けていますが、集中豪雨による土砂の大量流入をはじめ、台風、高水温や低水温によるサンゴの死滅、オニヒトデの大量発生によるサンゴ群集の食害など生態系を変化させてしまうほどのかく乱がたびたび観察されています。

黒潮生物研究所では海でも特に人の暮らしと関係の深い沿岸域の生態系に注目して活動をしています。

活動開始から20年以上が経過し、四国内で沿岸域を調べた地点は200地点以上。毎年1回行う定期モニタリングは、40地点以上になります。

↑研究棟は無料で見学することができます。

↑研究所前のサンゴの様子。夏には海水浴客で賑わいます。

海をモニタリングすることの重要性

皆さん、最近いつ海に行きましたか? 1年以内に海で磯採取やシュノーケリングをした経験はありますか?魚介類を口にする機会に比べて、実際の海を知る機会は非常に少ないと思います。

今後起こりうる気候変動によって沿岸生態系は変化することが予想され、子どもの頃、磯で採れていた貝や海藻、堤防で釣れていた魚が釣れなくなり、これまで見たことものないような生き物に出会うかもしれません。

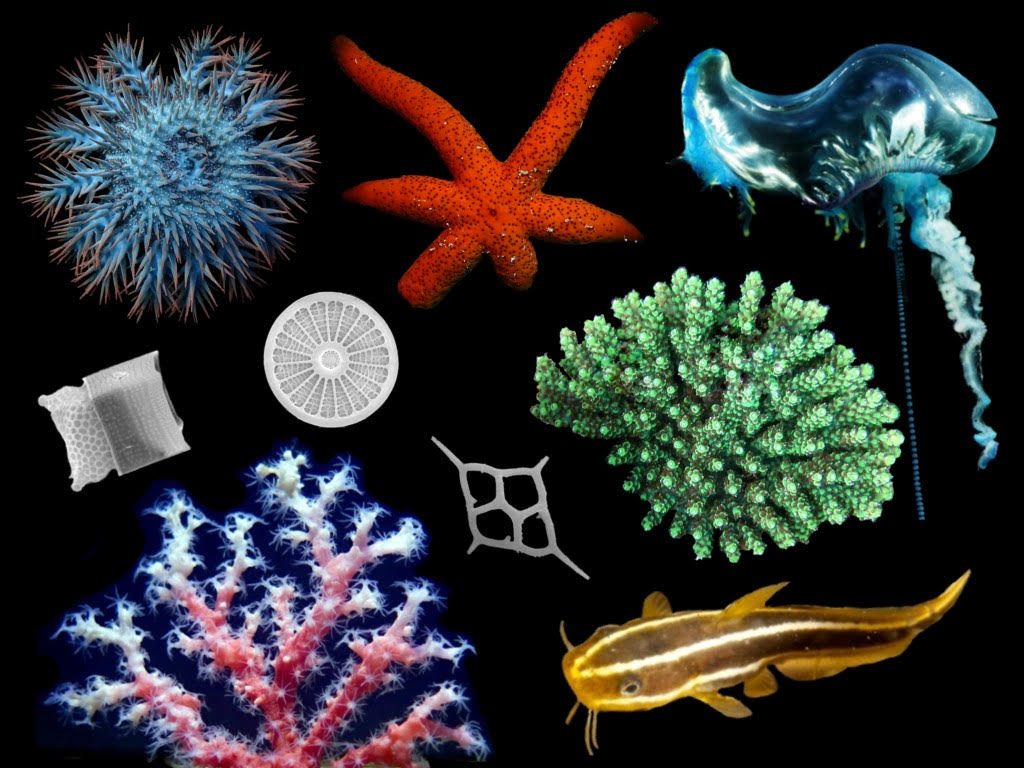

そのような変化を私たち黒潮生物研究所はモニタリングをして、わからない生き物や在来の生き物の消長を記録しています。研究所にはサンゴ、クラゲ、カイメン、植物プランクトン、ソフトコーラルなどさまざまな生き物の専門家がおり、また研究者のネットワークを利用して私たちでは対応できない不明な生き物も記録しています。記録した生物の一部は研究所のホームページにあるWeb図鑑にて無料で公開しています。ぜひご活用ください!

モニタリングは沿岸生態系の短期的な変化を知れるだけでなく、長期的な変化の予測をする上でも重要になります。また、いち早く環境の変化に適応して、さまざまな適応オプションを実施することができます。気候変動による環境の変化は危機だけでなく、チャンスにつながることもあります。

↑黒潮生物研究所の職員一同

この海を次世代に引き継いでいくために……

海、特に沿岸生態系を生業にする人はあまり多くありません。今後は漁師さんの高齢化もあり、ますます海と人との距離が遠くなるかもしれません。私たち黒潮生物研究所は、一人でも多くの人に、沿岸生態系の現状を知ってもらい、この素晴らしい海を次世代へと引き継いでいきたいと考えています。そのためにも、海に関わる人材育成はかかせません。磯観察やモニタリングイベント、高校生、大学生、社会人のインターンシップ、小学生や中学生への出前授業などを通じて、今後も海へ関心を高める活動をしていきます。そして、海で活動をする人たちで広域のネットワークを構築して、関係者や関連団体の少ない状況を補っていきたいと考えています。現在は、高知県内の海に面した一部の自治体や水族館などとこうちサンゴ沿岸生態系適応ネットワークを設立し、研究所は事務局の運営を行っています。ネットワークでは、年数回のイベントと年1回のサンゴの白化状況やオニヒトデの駆除状況などの情報共有の機会をつくっています。

まだ、研究所の活動は道半ばですが、これからも海と人との関りを広げるために、日々研究活動を行っていきたいと考えています。皆さまからの温かいご支援をお待ちしています。

↑高知県の南西部や愛媛県南部ではオニヒトデによるサンゴの食害が継続しています。黒潮生物研究所では、公的な助成を受けて地域の方と協力して駆除活動を行っています。

↑海水温が例年より高い状態や低い状態が続くと、サンゴは白くなり白化してしまいます。状況が改善されると元にもどりますが、改善されないとやがて死滅する。

ご支援の使い道

黒潮生物研究所は公益財団法人として、皆さまからのご支援で成り立っています。

これまで毎年行うモニタリング地点は40地点ですが、今後は気候変動の影響を受け沿岸生態系の変化が予想される、四国の北側の海域に調査地点を広げていきたいです。

皆さまからのご寄附は、主にモニタリングのボンベ代や交通費、モニタリングをする次世代の育成費用として使用させて頂きます。

また、3,000円以上のご寄附をいただければ、私たちの活動報告をまとめたカレント(1年以上経過したバックナンバーは無料でお読みいただけます。)という機関誌を年4回お届けいたします。皆さまのご支援よろしくお願いいたします。

今後は緊急性の高い研究や保全に関するプロジェクトなどのご支援も募集する予定です。応援よろしくお願いいたします。