団体について

認定NPO法人 日本障害者協議会/Japan Council on Disability(略称:JD)は、障害のある当事者による団体や、障害のある人の家族、支援施設の職員、社会福祉・教育・医学・リハビリテーション関連の専門職や研究者など、さまざまな団体が集まって構成されている協議会です。多種多様な障害団体とのつながりを活かし、個々の団体だけではハードルが高い国や行政への要請活動や、社会啓発活動を日々行なっています。

設立背景

1981年、国連は障害のある人の社会参加と社会生活の保障を実現するため「国際障害者年」を定めました。

これを受け日本では、それまで個々で活動をしていた100を超える障害分野の民間団体が大同団結。「国際障害者年」の成功をめざし1980年に「国際障害者年日本推進協議会」を発足しました。

その後、「国際障害者年日本推進協議会」は「日本障害者協議会」と名前を変え、認定NPO法人格を取得。障害の種別や立場、考えの違いをのりこえ、ゆるやかなつながりのもと、障害のある人が真に社会に参加し、平等を実現することを目標に活動を続けています。

活動内容について

障害のある人に関わる課題について、意見や要望を国や行政に届けたり、学習会の開催などの啓発活動、調査・研究を行なっています。

意見書・要望書の発表

JDでは、社会情勢に応じて声明・意見書・要望書を発表しています。意見書や要望書、声明書は、各団体から選出された役員を中心に、さまざまな分野の専門的な視点を盛り込み作成しています。

〇以下は、2024年度に発表した声明などの一覧です。以下の青い文字をクリック/タップするとページ内の該当項目へ移動します。

〇一覧はこちらからご覧になれます。

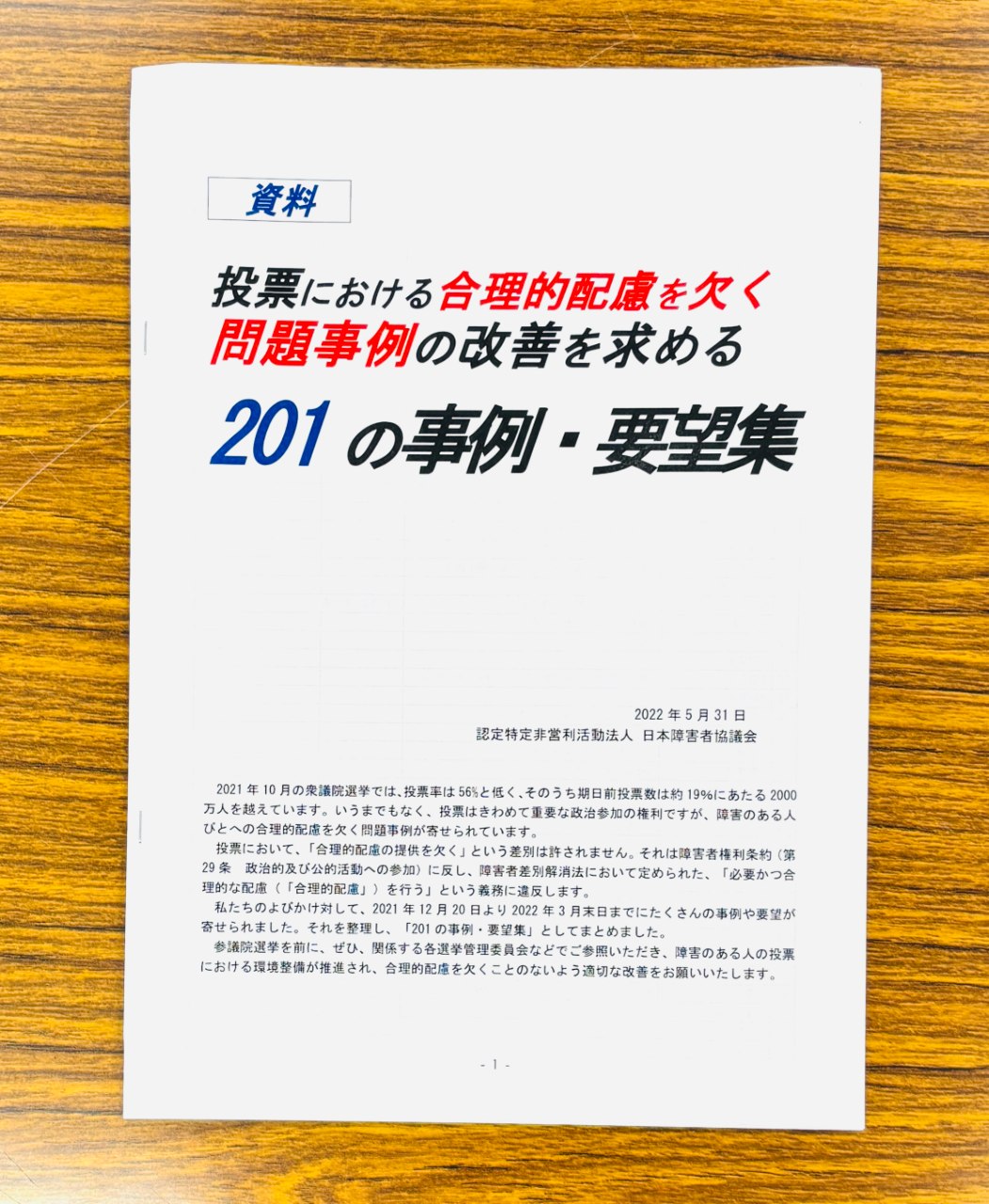

選挙におけるバリアフリーに関する活動

障害のある人は投票する上でさまざまな困難を抱えています。例えば、視覚に障害があり印刷された文字が見えない人は、立候補者の情報や、投票所がどこにあるのかを確認することに困難があります。車いすを使っている人は、投票所に行くまでの道に段差があると移動ができません。病気で外出することが難しい人もいます。投票に行き政治に参加することは、とても重要な権利のひとつです。それにもかかわらず、さまざまな障壁(バリア)を理由に投票を諦める人は少なくありません。

しかし、障壁(バリア)は工夫することで改善できます。例えば、視覚障害がある人でも情報ががキャッチできるように点字版や拡大文字版を用意する、車いすの人が通れるようにスロープを設置して段差をなくす、投票所に行くことが困難な人でも投票できるよう「巡回投票」や「郵便投票」を行なうなど、方策はいくつもあります。

ですが、障害のある人が一人で困っていることや改善してほしいことを効果的に社会に伝えることは簡単ではありません。地域の選挙管理委員会に対応をお願いしたけれど、理解を得られなかったという声も届いています。

そこでJDは、障害のある人が投票をする上でどのような障壁(バリア)があるのか、当事者のみなさんに困りごとや要望事項をお伺いしました。そうして集まった201件の要望を、総務省に伝えて改善を呼びかける運動を行ないました。

こうした活動の積み重ねと、NHK「みんなの選挙プロジェクト」をはじめとするメディアの協力も大きな後押しとなり、少しずつではありますが、選挙管理委員会の対応に変化がみられる自治体がでてきています。総務省や厚労省も、マニュアルの作成や各自治体への通知など、改善に向けて動き出しています。今後も運動を続け、一人でも多くの方が障壁(バリア)を受けることなく政治に参加できるよう尽力していきます。

〇集計した要望と、総務省への要請内容は以下からご覧になれます。

・第一回はこちらから

・第二回はこちらから

障害者権利条約に関する活動

2014年1月20日、日本は国連の障害者権利条約を批准しました。この条約は、障害のある人も障害のない人も同じ権利を持つということを認め、障害のある人が社会の一員として平等に参加し尊厳のある生活を行なえるようにすることを目的に2006年に採択されました。

条約の制定過程で登場した合言葉「(障害のある)私たち抜きに私たちのことを決めないで/Nothing about us without us」をモットーに、権利条約の実現に向けた啓発や研究を行なっています。

- 国連との関わり 内閣府との関わり

JDは、日本障害フォーラム(略称:JDF)の構成団体として、権利条約の作成過程や、日本が権利条約を批准するために行なった国内の制度改革に関わりました。この時に、障害者基本法や障害者総合支援法、障害者虐待防止法、障害者差別解消法、障害者雇用促進法などの策定・改正が行われました。法整備のために内閣府に設けられた障害者制度改革推進会議では、障害のある人の参加が全体の半数を占めていました。

2014年に障害者権利条約を批准した日本は、2022年に国連による審査を受けました。審査では、権利条約で定められたことをきちんと実行できているのか確認されます。審査の際には、JDFと協力しながらパラレルレポートとよばれる日本の状況を民間団体が国連に伝える資料を作成しました。また国連本部があるスイスのジュネーブにも出向き、ロビー活動を行ない日本の現状と課題世界に訴えました。

- 障害者権利条約に関する文書の日本語訳の作成

JDでは、権利条約に関する文書の日本語訳を作成し、ホームぺージで無料公開しています(随時更新中)。各国の取り組みを参考にしたり、国連の考え方や会議や審査などの活動を理解するのにぜひお役立てください。

〇以下の青い文字をクリック/タップするとページ内の該当項目へ移動します。

- 障害者権利条約の普及活動

権利条約はとても素晴らしい条約ですが、障害のある人ご本人や支援者として働いている人たちにもその存在を知られていないことが多く、まだまだ認知度が低いことが大きな課題です。条約をもっと多くの人に知ってもらうため、下記の啓発活動でも積極的に条約をテーマとして取り上げています。

関連団体との意見交換・交流

障害分野の団体は、決して人員や財政に余裕がある団体ばかりではありません。例えば難病患者による団体などは、患者数が少ないこと、普通に生活することに困難があることなどから、活動を継続することに苦心しています。団体を支える次世代の後継者が見つからずに高齢化が進み、やむを得ず会を縮小したり解散するところも増えています。

とても重要な活動をしているにもかかわらず、活動の意義や内容が十分に社会に知られていない団体とつながり、かれらの声を広げていくことも、当会が重視していることの一つです。

JDでは加盟している団体向けの学習会や意見交流会を随時開催し、それぞれの団体がどのような問題意識や課題を抱えているか、ともに学び合っています。

学習会・セミナーの開催

毎年11月と3月にセミナーを開催しているほか、不定期で学習会を企画しています。登壇者には障害分野に詳しい専門家や研究者だけでなく、障害のある人や、優生保護法裁判などの訴訟の原告にもご発言をお願いし、当事者の声を発信しています。

2025年3月には、障害のある人の所得の保障をテーマにしたセミナーを開催しました。障害年金の課題を ①精神障害 ②難病 ③内部障害 ④無年金者 という異なる4つの側面から、それぞれの当事者のお話をお聞きしました。

〇詳細はこちらからご覧になれます。

情報誌「すべての人の社会」の発行

障害のある人、障害のある人の家族、支援者、専門職、研究者等に執筆をお願いし、障害分野の重要課題をタイムリーかつ幅広く分析・解説しています。

薄くて軽い冊子ですが、内容はぎっしり。読むだけで障害分野の「今」が分かる情報誌です。

※「すべての人の社会」は賛助会員にご入会いただいた方に毎月お送りしているほか、各号一部300円での販売もおこなっておりますので、ご関心がある方はお気軽にご連絡ください。

啓発冊子や書籍の発行

社会啓発を目的に、障害者権利条約や優生思想など、障害分野の重要トピックを取り扱った冊子や書籍の販売を行なっています。2023年には幅広い団体や研究者とのつながりを活かし、障害分野に関する全般を解説する「障害と人権の総合事典」を編纂しました。

〇冊子・書籍一覧はこちらからご覧になれます。

ご寄附のお願い

JDでは国の補助金等に一切頼らず、ご寄附や会費が主な財源となっています。今後も制約を受けることなく要請活動等を継続していくためには、みなさまからのご支援が必要不可欠です。ぜひご協力をお願いいたします。

いただいたご寄附は、要請活動や、学習会の開催・情報誌の発行などの社会啓発に関する活動の経費や、職員の人件費に充てさせていただきます。

JDは「認定NPO法人」であるため、JDにいただいたご寄附は税制優遇の対象となります(対象となるのは、所得税・住民税・相続税・法人税です。詳細はこちらをご覧ください)。

広報へのご協力のお願い

当会の活動をご家族やご友人、職場の方などに広めていただくことも、とても大きな支援となります。

FacebookとX(旧Twitter)も随時更新しておりますので、フォローや「いいね」など、拡散にご協力ください!