この活動の原点は、2015年に起きた出来事でした。

ある日、私の幼なじみから「娘が1年間ずっと電車で痴漢に遭っていた」と聞かされました。

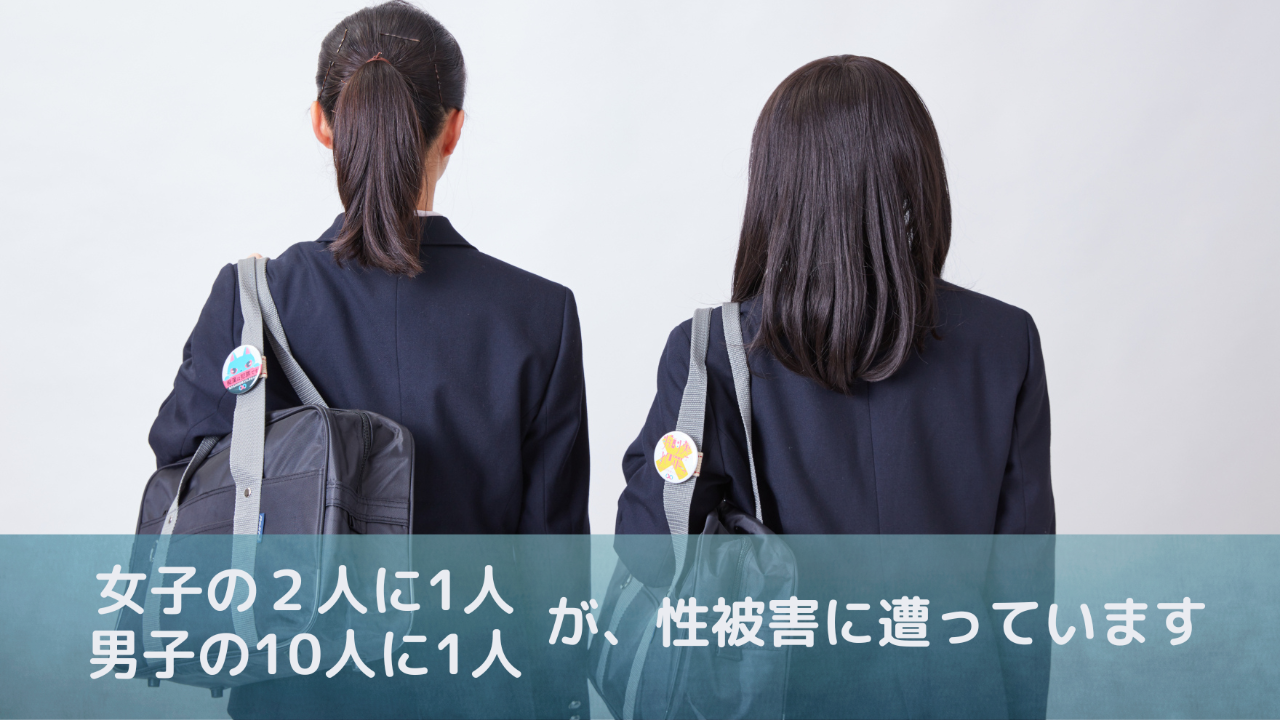

その子――殿岡たか子さん(活動名)は、高校に入学したその日から、毎日のように帰宅中の電車で痴漢被害を受けていたそうです。

お母さんは「娘を守りたい」という一心で、警察や鉄道会社に相談し、できる限りのことをしていましたが、それでも痴漢は止まりませんでした。

そんな中、たか子さん自身が考えたのが、

「痴漢は犯罪です」「私は泣き寝入りしません」と書いたカードを自分のバッグにつけて通学することでした。

これはお母さんの手作りのカードでしたが、それを身につけてから、痴漢に遭わなくなったそうです。

私はこのエピソードを聞いて、「これはたか子さんだけのアイデアにとどめるのではなく、同じように困っている人たちの助けにもなるのでは」と思いました。

そこで考えたのが、誰もがつけやすく、日常に馴染む「痴漢抑止バッジ」の制作です。

そして、そのデザインを広く公募するかたちで、2015年11月に第1回痴漢抑止バッジデザインコンテストを開催しました。

開催にあたっては記者会見を行い、たか子さんの手記を記者の方に配布しました。

その結果、Yahoo!ニュースのトップに掲載され、X(旧Twitter)でもトレンド入りし、大きな反響がありました。

賛否は分かれましたが、ヤフコメには自分が痴漢被害をうけた経験を訴える声や、子どもを心配する親御さんたちの声が多数寄せられ、

「これは社会に必要な取り組みなのだ」と確信するできごとになりました。

一方で、「痴漢被害者に自衛を促しているのでは?」という誤解や批判の声もありました。

しかし私たちは、バッジを「自己防衛のツール」としてではなく、

電車内痴漢という見えにくい被害を“見える化”するための防犯ツールとして位置づけています。

批判や誤解があるからこそ、活動の背景や目的を丁寧に説明し続けることが重要だと考えています。

なぜデザインの公募をコンテスト形式にしたのかというと、

このバッジのデザインが誰にでも親しみやすいものであることが大切だと思ったからです。

そして第2回以降は、応募対象を学生に絞りました。理由は3つあります。

1つ目は、バッジの主な利用者と同世代の10代・20代の感性に合ったデザインが生まれやすいこと。

2つ目は、学校の授業などでこのテーマを扱うことで、性犯罪やジェンダー問題について考える機会を広げたいこと。

3つ目は、学生が参加することで、保護者や周囲の大人にも関心が広がり、世代を超えて話題になることを期待しているからです。

特に私が伝えたいのは、「これは自分には関係ない」と思っている人にこそ、参加してほしいということです。

「俺は男だから」「私は自転車通学だから」と他人事にするのではなく、

自分と同じ年頃の友達が、毎日のように怖い思いをしているという現実に目を向けてほしい。

そして、デザインを学ぶみなさんには、こう伝えたい。

「あなたが学んでいるデザインには、社会を変える力がある」と。

10代のうちに、痴漢問題に真剣に向き合った経験は、将来、被害にあっている人を見過ごさずに声をかけられる大人になる土台になると、私は信じています。

このコンテストを続けてきた中で、うれしい報告もありました。

最近の調査では、第2回・3回・4回の最優秀賞を受賞した方々が、現在はプロのデザイナーとして活躍していることがわかりました。

また、ある企業で出会ったデザイナーさんが「学生時代にこのコンテストに応募しました」と話してくれたこともありました。

ジェンダー意識を持ったデザイナーが社会に増えることは、キャラクター、広告、商品のデザインといった表現のあり方を変え、やがては社会全体の価値観にも影響を与えていく――そう信じています。

この小さなバッジには、たくさんの思いが込められています。

最初は、たった一人の女子高校生の「もう、痴漢に遭いたくない」という願いでした。

その願いが、家族や友人を動かし、やがて社会を巻き込む力となってきました。

これからもこのコンテストを通して、痴漢という社会課題を「自分ごと」として考える人を、一人でも増やしていけたら。そう願って、この活動を続けています。

当センターの活動に共感してくださったら、ぜひサポーターとして活動の仲間になってください。よろしくお願いいたします。