「治したい」と言いながら、ニヤニヤと語る加害者

番組の中で、加害行為を繰り返してきた男性が「治したい」と語っていました。

けれど、自分の加害行為を語る口調はニヤニヤしてたんです。その映像を見た瞬間、私はなんとも言えない嫌悪感を感じました。

本人にはおそらく自覚がない。でも見ているこちらには、その「無自覚の残酷さ」が露骨に伝わってくる。

あの「ニヤニヤ」とした口調に、性加害者特融の闇が凝縮されているように感じました。

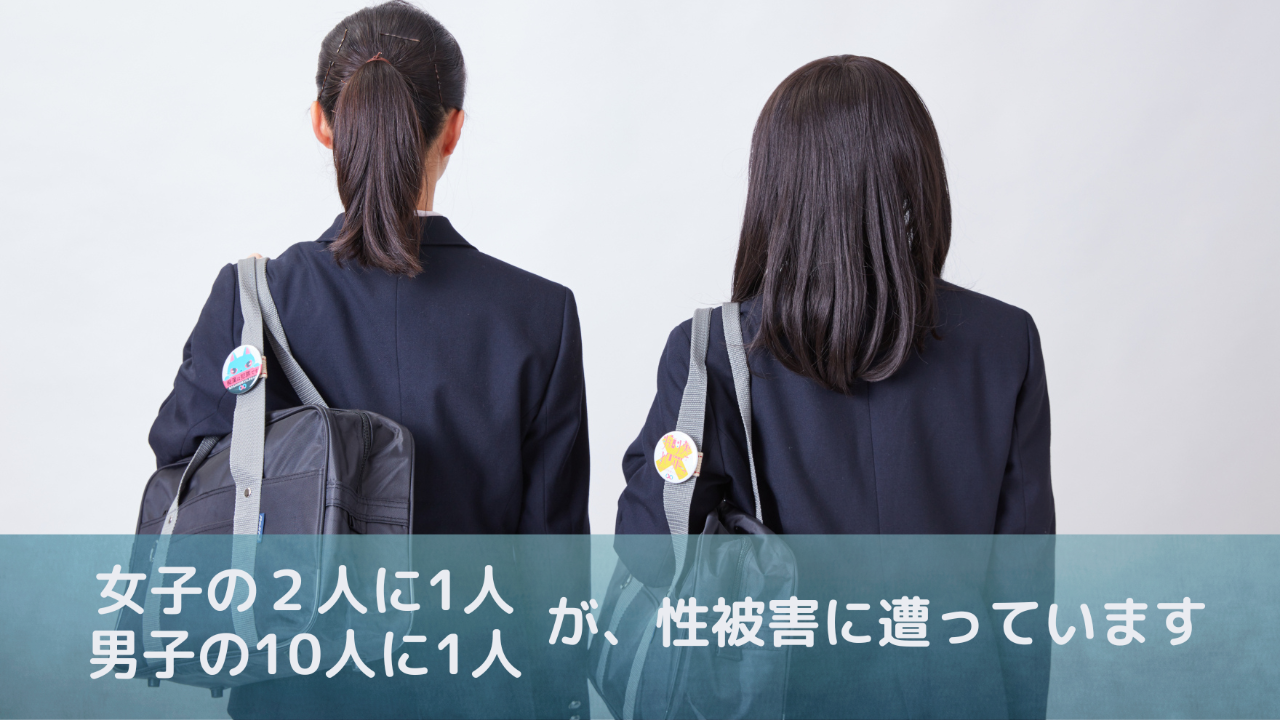

10代以下が7割──「やっぱり」と思った理由

NHKの調査によると、性加害を行った人のうち、約7割が「10代以下」で最初の問題行動を起こしていると報告されていました。最も多かったのは「9歳以下」と「10代前半」。

10代を合わせると70%近くになっている。この事実を番組ではセンセーショナルに扱っていました。

私はその数字を聞いて、半分は驚き、もう半分は「やっぱりな」と思いました。

なぜなら、2020年3月に私がTwitter(当時)で立ち上げた「#私が初めて性被害にあったのは」というタグには、幼いころの被害体験がたくさん寄せられたからです。

「保育園のお昼寝の時間、隣の男の子に触られた」

「小学校低学年のとき、同級生の男の子にスカートをめくられた」

そんな体験を、大人になった今ようやく言葉にできた人たちが、勇気を出して語ってくれました。

私自身、水泳の授業の際、水着に着替えるために身体を覆っていたラップタオルをまくり上げられ、しゃがみこんで泣いた覚えがあります。あれは、明らかに性暴力でした。当時は、そんな言葉も概念もなかったけれど。

そうしたTwitterの声や自分の経験から、私は「性加害は子どもの世界の中にも確かに存在する」と痛感していました。

だからこそ、子どもたちが“性的なノイズ”にさらされる前に、プライベートパーツの大切さを伝える性教育が必要だと、ずっと思い続けています。

「早すぎることのない性教育」を

子どもに対する性教育は、まだまだタブー視されがちです。

でも本当に必要なのは、「早すぎることのない性教育」だと思います。年齢に応じて少しずつ伝えていくことで、自分も他人も大切にできる感覚が育ちます。

性教育は「恥ずかしい話」ではなく「命の話」です。私たち大人がその視点をもてば、子どもたちはもっと安全な社会の中で育っていけるはずです。

「被害者の気持ちを知る」ことが抑止になる

今回のNHK調査では、加害者の半数近くが「被害者の気持ちを正しく知ることができていれば、犯罪を繰り返さなかった」と答えていました。

私はこの回答を読んで、胸が痛くなりました。

なぜなら、まさにそれこそが、私たちの活動が目指していることだからです。

痴漢抑止バッジデザインコンテストは、10代の学生たちに「痴漢は犯罪」「被害者は一生苦しむ」という現実を考えてもらうための場です。

デザインを考える過程で、被害者の声や実態を知り、「加害とは何か」「人を傷つけるとはどういうことか」を、自分ごととして考える機会になります。

まだ加害者になっていない世代に、「加害の芽を摘む教育」を届けたい。それが、コンテストを続けている理由のひとつです。

「どうしたら防げるのか」を考え続ける

子どもを守るために、私たちができることはまだまだあります。

被害者を支えるだけでなく、加害の芽を摘むこと。

「どうしたら防げるのか」を真正面から考え続けること。

私は、痴漢抑止活動を通して、たくさんの人の「気づき」と「変化」を見てきました。

たとえ一人でも、誰かが行動を変えたなら、それは確かに防止の一歩になる。社会はそうやって少しずつ変わっていくと信じています。

「最初の1回」を防ぐ力を

痴漢抑止活動センターのアドバイザーである斉藤章佳先生に、初めてお会いした時に言われた言葉を今でも覚えています。

「性加害行為は、最初の1回の“成功体験”があると常習者になってしまう。だけど、その“最初の1回”を防ぐのは難しい。この痴漢抑止バッジには、その最初の1回を防ぐ力があると思う」

初めて先生にお会いして、痴漢抑止バッジをご覧いただいた時の言葉です。

私はこの言葉を、今も胸に刻んでいます。

痴漢抑止バッジプロジェクトは、「加害を起こす前の抑止」という意義をもち、性犯罪を防ぐための「加害者になってしまった後の治療」と両輪になっていると私は思っています。

社会の中で「加害者を責める」だけでは、再犯を防ぐことはできません。“最初の一線を越えさせない”ための仕組みが必要です。

この番組を見たあと、私は改めて「防ぐことの難しさ」と「防ぐことの可能性」の両方を感じました。

そして思います。

この国で、子どもたちが“加害にも被害にもならずに生きられる社会”をつくるために、私たち大人が、もっと真剣に、現実と向き合わなければならない。