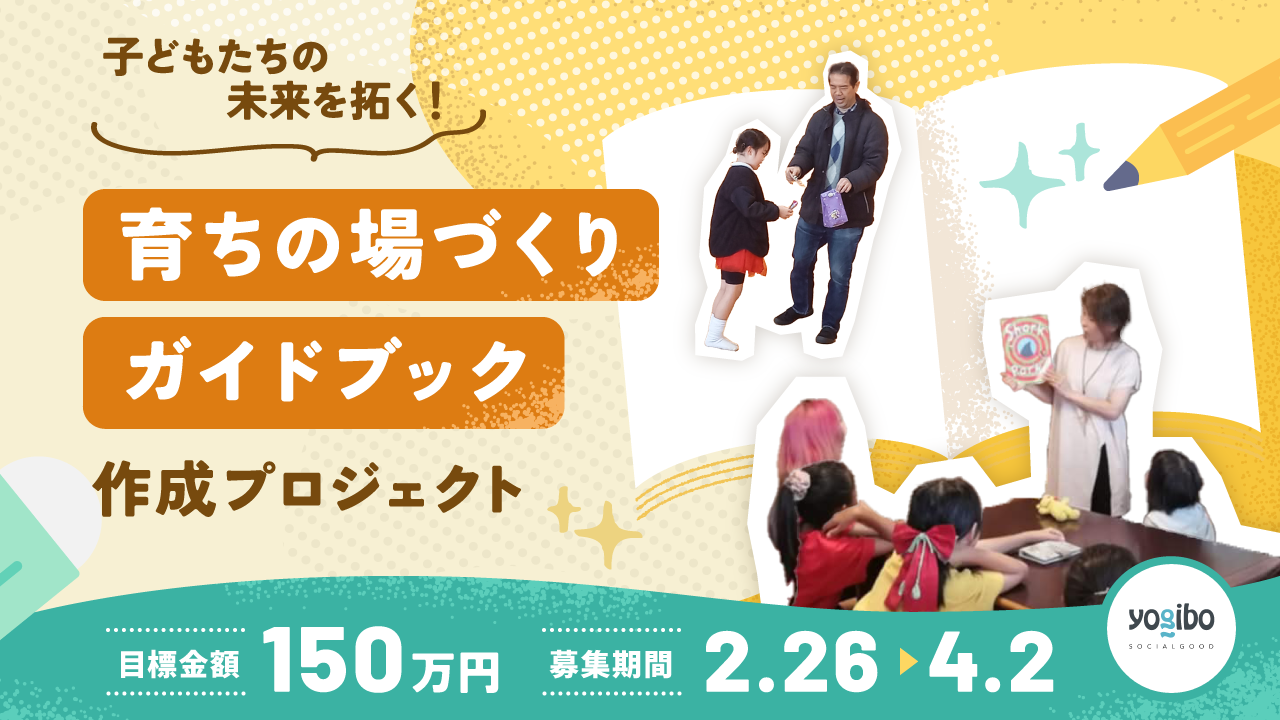

◆子どもたちの未来を拓く「育ちの場づくりガイドブック作成

現代社会は子どもたちを取り巻く環境が大きく変化し、多様な能力を身につけ未来を切り拓く力が求められています。しかし、不登校児童数は増加傾向にあり、従来の教育システムだけでは子どもたちの多様なニーズに応えきれていません。

◆「育ちの場」が子どもたちにもたらすもの

子どもたちが安心して成長するためには、様々な「育ちの場」が必要です。「育ちの場」は、子どもたちに多様な経験、主体性、社会性を育む力を与えてくれます。

◆「育ちの場づくりガイドブック」

本ガイドブックは、「育ちの場」をつくろうとする人を支援し、すべての人にとってよりよい場所をつくる手引きとなることを目指しています。現場の日々の活動に基づいたエビデンスベースの情報と段階に合わせた実践的なノウハウが特徴です。

◆クラウドファンディング

日々の活動を理解するためには長期的な観察と研究が不可欠です。研究費捻出のため、クラウドファンディングに挑戦しています。

◆研究対象校

瀬戸ツクルスクールと瀬戸プラクティカルカレッジを研究対象とします。

◆おわりに

子どもたちの未来のために、「育ちの場」づくりが重要です。本ガイドブック完成にはみなさんの協力が必要です。ご支援いただいた資金は研究費として活用します。

2025-03-10 10:46

やってみて考える

「焼きあがったよ~」というと低学年はうれしそうに見に行きました。

それぞれの作品を観ながら、いろいろ話しています。

どんな話をしていたのでしょうか。

どんなやりとりにも子どもたちの学びがあるな~と思っています。

「え~思ったよりもうまくいかなかった~」

「焼きあがったよ~」というと低学年はうれしそうに見に行きました。

それぞれの作品を観ながら、いろいろ話しています。

どんな話をしていたのでしょうか。

どんなやりとりにも子どもたちの学びがあるな~と思っています。

「え~思ったよりもうまくいかなかった~」

周りに友達はいますが、特にそのコメントを聞いてるわけではない感じです。よくあるシーンですが、実はあとで話すと、ちゃんと聞いていたりします。

大人だったら、つい一言いってしまいそうですが、それが他者の評価に頼ってしまうことにつながることもあるだろうなと思ってみています。

「来年は絶対黒色にしよ~」

チャレンジの保障。

これも大事な環境だと思います。特に低学年は感覚で動いている部分も大きいので、思った通りに行かないことも多々あります。そのときに「次はどうしようかな」と考えられる機会を示しておくことは大事だと思っています。

作品が来たよ!と伝えたら、低学年、中学年の子たちはすぐに作品があるところまで走っていきました。高学年や中学生は特に動きはなくいつもと同じ生活。

それでもゆっくりと自分たちのペースであとから見に来ることが多いです。

そして何も言いませんが、翌年はまたいろいろ考えて取り組んでいるようです。

やってみたあとの行動や思考はそれぞれが違います。

こうやって目の前で小1~中3まで見ていると、ある程度の年齢の特徴というものが感じられます。

その特徴を知っておくことで、運営者側の捉え方や行動も変わってきます。

究極的には一人ひとりは違いますが、子どもとある程度定期的、継続的に関わるならばそれぞれの段階の特徴や流れを知っておくことは重要だと感じています。

今回のガイドブックでは連続性を踏まえたそれぞれの学年の特徴なども書こうと思っています。

育ちの場づくり応援コース(3,000円)

金額3,000円 |

シンプルに応援したいと思ってくださる皆様へ

感謝の気持ちを込めて、メールでのお礼と研究論文を送付させていただきます。

育ちの場づくり応援コース(5,000円)

金額5,000円 |

シンプルに応援したいと思ってくださる皆様へ

感謝の気持ちを込めて、メールでのお礼と研究論文を送付させていただきます。

育ちの場づくり応援コース(10,000円)

金額10,000円 |

シンプルに応援したいと思ってくださる皆様へ

感謝の気持ちを込めて、メールでのお礼と研究論文を送付させていただきます。

育ちの場づくり応援コース(30,000円)

金額30,000円 |

シンプルに応援したいと思ってくださる皆様へ

感謝の気持ちを込めて、メールでのお礼と研究論文を送付させていただきます。

育ちの場づくり応援コース(50,000円)

金額50,000円 |

シンプルに応援したいと思ってくださる皆様へ

感謝の気持ちを込めて、メールでのお礼と研究論文を送付させていただきます。

育ちの場づくり応援コース(100,000円)

金額100,000円 |

シンプルに応援したいと思ってくださる皆様へ

感謝の気持ちを込めて、メールでのお礼と研究論文を送付させていただきます。

育ちの場づくり応援コース(3,000円)

金額3,000円 |

シンプルに応援したいと思ってくださる皆様へ

感謝の気持ちを込めて、メールでのお礼と研究論文を送付させていただきます。

育ちの場づくり応援コース(5,000円)

金額5,000円 |

シンプルに応援したいと思ってくださる皆様へ

感謝の気持ちを込めて、メールでのお礼と研究論文を送付させていただきます。

育ちの場づくり応援コース(10,000円)

金額10,000円 |

シンプルに応援したいと思ってくださる皆様へ

感謝の気持ちを込めて、メールでのお礼と研究論文を送付させていただきます。

育ちの場づくり応援コース(30,000円)

金額30,000円 |

シンプルに応援したいと思ってくださる皆様へ

感謝の気持ちを込めて、メールでのお礼と研究論文を送付させていただきます。

育ちの場づくり応援コース(50,000円)

金額50,000円 |

シンプルに応援したいと思ってくださる皆様へ

感謝の気持ちを込めて、メールでのお礼と研究論文を送付させていただきます。

育ちの場づくり応援コース(100,000円)

金額100,000円 |

シンプルに応援したいと思ってくださる皆様へ

感謝の気持ちを込めて、メールでのお礼と研究論文を送付させていただきます。