一般社団法人SINKaとは

私たち一般社団法人SINKaは、九州の社会的起業家、ソーシャルビジネス(地域・社会課題解決事業)、ソーシャルセクター(組織)を創出支援、伴走支援して世の中をよりよく変えていくネットワークです。

社会的起業家になりたい、社会的起業家を応援したい、社会的企業を経営したい人々の集まりとして2006年に任意団体として設立し、2010年より一般社団法人として活動を続けてきました。

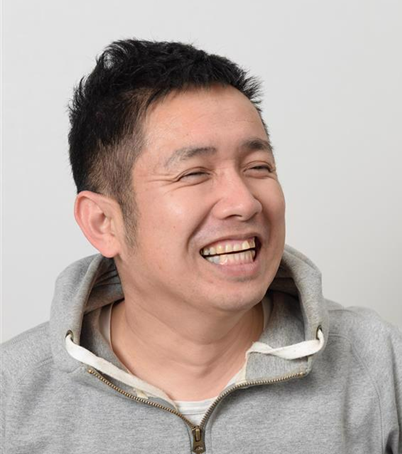

代表・濱砂 清からのメッセージ

こんにちは。一般社団法人SINKa代表理事の濱砂(はますな)です。

活動を始めて19年になります。これまで、200を超える社会的企業・事業・組織をつくってきました。

さてSINKaは2021年より、「休眠預金等活用制度(※)」に基づくソーシャルビジネス形成支援事業の資金分配団体として採択され、3年にわたり九州で社会課題解決に取り組む5団体のサポートを続けてきました。

各団体では続々と地域の課題解決の成果が生まれてきており、そのサポートを続けてこれたことを大変嬉しく感じています。

しかし一方で、私にはずっと気になっていることがあります。

実はこちらの採択事業、2021年当時の応募は31団体ありました。そのうち私たちがサポートしてくることができたのは31団体中、5団体のみ。他の26団体の方々は、課題解決に取り組む志がありながら、チャンスをつかめずにもどかしい思いをしているのではないか……、ということです。

もしかすると審査を通らなかった26団体にも、企画書や時間の限られたプレゼンテーションで伝わりきらなかっただけで、ものすごく光るプロジェクトがあったかもしれない。そう思っています。

地域の社会課題解決にチャレンジしたいけれど、チャレンジできずにいる若い世代がいる。しかもいまの20〜30代は、ITを前提とした世界で育ち、私たちの世代にはなかった新しい視点や切り口を持っている。こうした状況から私は、彼らがどんどん活躍する世界にシフトしていくようにしたい、と考えているのです。それが、今の私のミッションだと。

実際、私自身も離島や中山間地域などで活躍する若手リーダーに出会い、その可能性を確信するとともに、自分が果たすべきミッションへの思いも強めてきました。

私のミッションは、いわば「ソーシャルビジネス第3世代」であるいまの20代、30代の方々に、資金や人材、知恵、実務面まであらゆる面で有機的に伴走支援を行うための拠点や仕組みをつくり、その方々が活躍する世界をつくっていくことです。

そのために考えているのが、これからお話する「チャレンジセンター」構想です。

「センター」と言っても、施設など「ハード」ありきの構想ではありません。「人は人に集まる」という私の信念から、もっとも大事だと考えているのは「人」です。そのうえで、人が集いやすくなるために、ハード面もできるかぎりは伴っていければと考えています。

濱砂とこれまでお会いした皆さまも、偶然こちらの記事に目を留めてくださった皆さんも、なにかのご縁です。どうぞ、もう少しだけ話を聞いていってください。

「民間公益活動を促進するための休眠預金等に係る資金の活用に関する法律」(休眠預金等活用法)に基づき、2009年1月1日以降の取引から10年以上、その後の取引のない預金等(休眠預金等)を社会課題の解決や民間公益活動の促進のために活用する制度が2019年度から始まった制度。[日本民間公益活動連携機構(JANPIA)HPより]

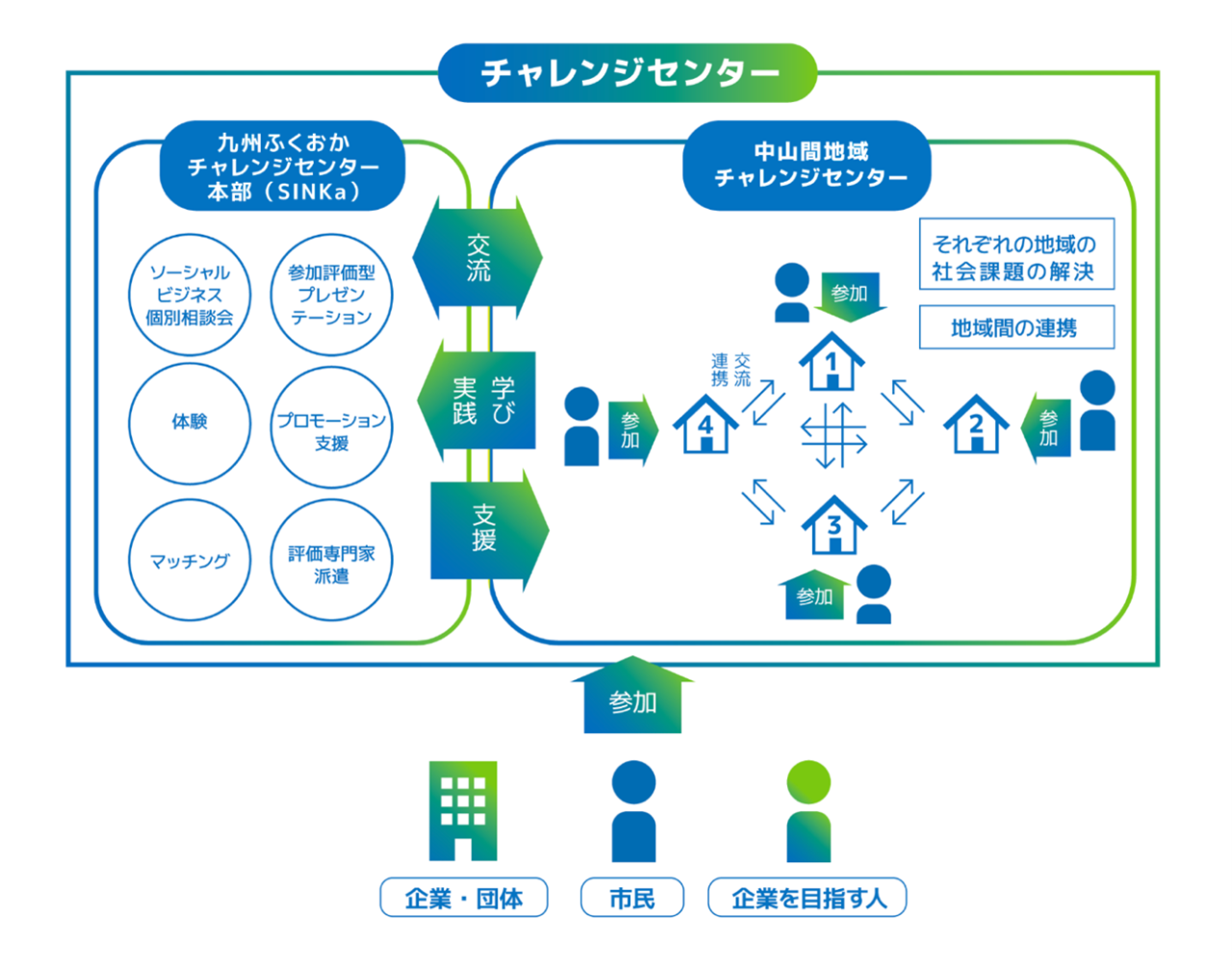

「チャレンジセンター」構想とは?

九州では、福岡市等都市部への一極集中、地域コミュニティの担い手不足の深刻化により、地域コミュニティの維持が難しくなりつつあります。

そこで私たちは、20代、30代の方々が課題解決へのチャレンジをしやすくなるよう、福岡都市圏と中山間地域の各地にチャレンジセンターを設立し、相互に連携することで、点ではなく「面」として九州のソーシャルビジネスをバックアップする体制をつくります。

チャレンジセンターでは、資金面や事業計画など実務の面から、人材のマッチング、モチベーション維持まで、多方面から伴走できる体制を目指します。

たとえば、下記のような取り組みです。(例)

・相談:地域で何かをやってみたいが、何から始めたらいいかわからない人の相談にのる

・仲間づくり:Uターン、Iターンの人々を含め、本気で事業に取り組む同志とのつながりをつくる

・組織の基盤整備:人材育成や資金調達を通じて、チャレンジできる組織をつくる

・マッチング:地域住民や企業・団体とのマッチングで、事業の幅を広げ、事業性を高める

・プロモーション:中山間地域のサービス・商品を都市部でプロモーション、販売する など

先にも触れましたが、チャレンジセンターは必ずしも、建物などハードありきではありません。人が集いやすい拠点があるのは望ましいものの、拠点がなくとも、インターネット上のネットワークなど、ソフト面だけで動き出すケースもあります。ときには、活動家である「人」自体がチャレンジセンター的な存在となるようなケースもあるでしょう。

目指すのは、走り出したい人が走り出せること。かつ、持続的に走り続けられるような後方支援を行っていくこと。そのための、人々のネットワークをつくること。ただその前提のもと、より人々が集いやすくなるために、できるだけ拠点を設ける形でデザインすることが多いのは事実です。

ソーシャル・ビジネスでの起業を考えている人はもちろん、地域で活躍する社会起業家と接して「ちょっと私も、こんなことをやってみようかな?」と考え始めたばかりの人も、「一歩を踏み出すチャレンジがしやすくなる場」を思い描いています。

【ピックアップ事例】各地で動き始めた、チャレンジセンター

現在SINKaでサポートを続けてきた5団体では、実際に各地で、地域の課題解決に挑むソーシャルビジネスを運営しながら、新たにチャレンジしたい人々の拠点にもなる、チャレンジセンターとしての取り組みが始まっています。

取り組んでいる課題やテーマにより、内容はさまざまです。誰もチャレンジしたことのない内容なので、時には失敗もあります。そんなときもあきらめず、課題解決のビジョンに向かって日々走り続けている姿が、そこにはあります。

ここでは抜粋して、2つの事例をご紹介します。そしてこうした取り組みを、私たちは、もっと九州の各地域で起こしていきたいのです。

■1. 空き店舗をDIYした、マルシェのお店「gosenfu」(福岡県大牟田市)

大牟田市は、令和2年の豪雨によって大きな被害がありました。その際に明らかになった課題はいくつもありますが、災害時に情報を収集、発信、共有して連携する団体や拠点が少なかったこともそのひとつです。また今後、多発する自然災害に対しても、災害後の早期復旧や、事業継続による雇用の維持、働く場の確保が社会課題と考えられています。

こうした課題のもと、大牟田ビンテージのまち株式会社の富山さんは、市民発で広げていける防災・減災の取り組みのあり方を思案。高い減災意識をもって起業にチャレンジできる基盤と、企業間、行政、地域が連携した災害時のコミュニティ機能を持つネットワークをつくるべく、チャレンジセンター「gosenfu」を誕生させました。

gosenfuの建物は、地域の空き店舗を、地域の人々とともにDIYでリノベーションしたもの。DIYに参加したことから、いまも足を運んでくれる人が多いといいます。

チャレンジセンターの取り組みとしては、

・週1回のみのカフェ営業などもできる「レンタルキッチン」

・店内のシェア棚を借り、自分の商品を販売できる「小商いシェルフ」

・マルシェなど短期間の出店チャレンジ

・イベントスペースとしての活用

・避難所運営ゲーム(HUG)の定期開催

など、起業への一歩や防災意識の向上につながる仕組みを用意。

実際にレンタルキッチンや小商いシェルフでは、いきなり店舗を構えることはできない人が気軽にチャレンジでき、地元の起業家予備軍の発掘につながってきています。

また、富山さんがグリーンバード(街のゴミ拾いなどを行う認定NPO法人)大牟田チームのリーダーとしても活動していたことから、大雨時の浸水対策として側溝付近のゴミを拾い、水はけをよくしておく「防災ゴミ拾い」が生まれました。その延長で、自らも防災士である富山さんを筆頭に6名の防災士が誕生。 地域で高い防災・減災意識を持つ人々のネットワークが広がりつつあります。

写真:防災グリーンバードの活動の様子

さらに、こうした仕組みに魅力を感じて集まる人同士のコミュニティで会話が生まれることで、「自分もやってみよう」とよりチャレンジしやすい土壌が生まれています。

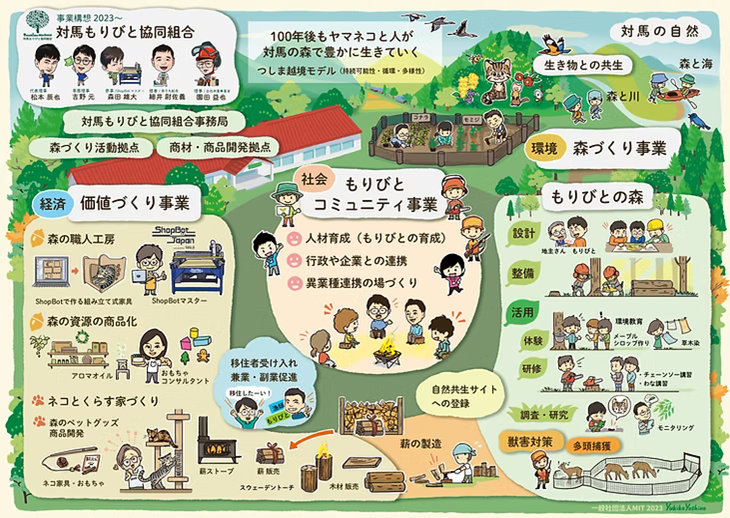

■2.廃校を活用した、もりびとチャレンジセンター(長崎県対馬市)

2つ目の事例の舞台は、長崎県対馬市です。

89%が森林の自然豊かな離島、対馬では、若者を中心に人材が島外へ流出しつづけています。また森林の所有者は多くが管理を放棄し、シカの増加による鳥獣被害もあいまって、森林生態系が著しく劣化していることが課題に。

環境や社会的な豊かさのバランスを考える若い世代とともに、対馬らしい自然資源を活用した働き方、生き方を実践できるしくみやソーシャルビジネスを生み出していくことが求められています。

こうした背景より、一般社団法人MITの吉野さんを含む4社が「対馬もりびと協同組合」を立ち上げ、多様な担い手が森林資源を活用したソーシャルビジネス等を実践していく場として、「もりびとチャレンジセンター」を整備しました。

もりびとチャレンジセンターは、昭和63年に閉校になった旧舟志小学校の建物を活用。

センター内には木工機材やオイル製造機材を揃え、高性能の機材を使いこなす木工職人もこの3年間で育ててきました。すでに「対馬もりびと協同組合」では、木工品や家具、エッセンシャルオイル等、森林資源を活用した商品や体験を開発し、販売する事業も展開中です。

空き教室もあるため、視察や研修の受け入れ拠点としても活用されはじめています。

森の整備や環境教育などを行う「森づくり事業」(環境)、また森林資源を活用した商品化を行う「価値づくり事業」(経済)、人材育成や行政・企業とのネットワークづくりを行う「コミュニティ事業」(社会)、と、多角的な視点での場づくりを行うことで、多様な人が集い、新しい取り組みや異業種間のコラボレーションが生まれるような拠点を目指しています。

以上はほんの一例ですが、このように、中山間地域において、それぞれの地域の社会課題に対応した形で「チャレンジセンター」が活動を始めつつあります。

しかし、現状では、まだ「点在する」状態。「面」として連携し、九州のソーシャルビジネス全体をバックアップしていくためには、もっと多くの地域で、こうしたチャレンジセンターをつくっていきたい。

地域人だれもが主役になれる、チャレンジできる拠点とネットワークをつくりあげることで、チャレンジ精神旺盛な人々が互いにつながり、高め合い、世の中はよりよく変わっていくでしょう。

寄付金の使い道について

今回のクラウドファンディングでは、以下の用途として300万円を目標とします。

1)本気の社会的起業家(ひと)を発掘するために、チャレンジセンター開設候補者の公募、および説明会の開催資金に充当します。また応募内容を精査したうえで、現場を視察・ヒアリングするための諸経費として使用いたします(候補:2か所)。[予算:50万円]

2)今後の候補者の方々に現状に即した学びを共有するため、ソーシャルビジネス基礎講座、社会的インパクト評価とロジックモデルなどを体系的に学べる集合研修を開催します(開催箇所:2か所)。[予算:50万円)

3)世の中や周囲の人々に広く想いを伝えるソーシャルビジネスプランコンテスト、「ソーシャルビジネス次世代フォーラム」の開催費に充当します(ご支援いただいた方のリターンの一部として無料ご招待枠あり)。こちらは次のチャレンジセンター選考のためのプレゼンテーション大会です。[予算:50万円]

4)チャレンジセンター開設予備費用[予算:50万円]

5)クラウドファンディング実施後1年間の事務局運営費用A〜D[予算:100万円]

A:企画・営業・活動(本クラウドファンディングの支援者の皆さまへの返礼対応)

B:通信運搬費、旅費交通費、会議費、人件費などの諸費用

C:チャレンジセンターネットワーク運営・広報を強化するための費用

D:自立可能な組織運営委員会の開催費用

目標金額を達成した場合は、ネクストゴールとして500万円を目指します。超過分は、上記(5)の事務局運用費用の不足分に充てさせていただきます。

リターンの紹介

【お気持ち応援コース】5,000円 リターンの中身[①]

【全力応援コース】10,000円 リターンの中身[①+②]

【全身全霊応援コース】30,000円 リターンの中身[①+②+③]

【チャレンジセンター候補生コースA】50,000円 リターンの中身[①+②+③+④]

【チャレンジセンター候補生コースB】100,000円 リターンの中身[①+②+③+④+⑤+⑥]

※リターンの中身:

①御礼メッセージ

②SB第3世代成果報告書(冊子、2025年3月末発行予定)をお届け

③「チャレンジセンター次世代フォーラム」無料ご招待

④SINkaメンバー(濱砂含む)のチャレンジセンター設立までの伴走支援(1回1時間、最大3回)

※休眠預金活用事業の申請に向けた相談も可能

⑤既存のチャレンジセンター視察+起業家からの説明、意見交換の機会(交通費・宿泊費は別途)

⑥団体・社員向けに対して、ソーシャルビジネス、休眠預金事業の概要、実例、評価、申請内容などのセミナーを無料開催(交通費・宿泊費は別途)

応援メッセージ

株式会社イノP 代表 宮川将人さん

私が代表を務める株式会社イノPも3年間、SINKaさんに熱烈伴走いただき、多くの学びを得ました。今回のプロジェクトでは、地域で社会課題解決に挑戦する若者を支えるために、「チャレンジセンター」を九州各地に設立し、都市圏と中山間地域をつなぐ新たなネットワークを構築しようとされています。 ここから志ある人々が資金・人材・知恵を得て、一歩を踏み出しやすくなる環境が生まれます。一緒にこのワクワクするプロジェクトを盛り上げていきましょう!

大牟田ビンテージのまち株式会社 代表取締役 冨山 博史さん

初めまして。大牟田ビンテージのまち株式会社の冨山博史と申します。

SINKa濱砂さんたちからご支援をいただいたのは、令和2年7月大牟田市豪雨災害の際でした。未曽有の豪雨は、人的被害のほか、2,700戸を超える家屋浸水をはじめ、田・畑・山林等に大きな被害をもたらしました。

私たちも何か行動しなければと思い、全国から支援物資を募り、必要な方へお渡しするボタンティア活動をスタートした際、いろいろと相談に乗っていただいたり、人をつないでもらったり、物資を届けてくれてサポートしてくれたりしたのがSINKa濱砂さんたちでした。

それから数年が経ち、災害を経験したからこそ、平時のつながりや災害コミュニティづくりが地域に必要だと強く感じ、今回の休眠預金活用事業に応募をしました。ここでもSINKa濱砂さんが伴走してくれます。SINKa濱砂さんたちの活動は、僕らソーシャルビジネスで起業し、地域をよくしていこうと志す会社にとって必要不可欠です。今回のクラウドファンディングが、よりよい社会づくりの起点になることを応援します。

一般社団法人MIT 代表理事 吉野 元さん

SINKaさんがこの3年間、休眠預金活用事業の資金分配団体として、しっかり伴走してくれたことで、事業基盤が一気に安定しました。チャレンジセンターの取り組みも大いに期待しています。これから若い世代の方々が九州各地にチャレンジセンターをつくっていった際には、ぜひ連携して、一緒に九州の社会課題を楽しく解決していきましょう!

最後に

ここまでお読みいただき、ありがとうございました。

社会的起業家支援が生業なこともあり、これまで数多くのクラウドファンディング企画を支援させていただいてきましたが、自分自身がクラウドファンディングに挑戦するのは初めてのことです。

このチャレンジセンター構想に私がかけている長年の思いが、少しでも伝わることを願っています。

社会課題の解決に挑む若者が、適切なバックアップを受けて走り出せる環境を、九州各地へ。

よりよい未来をつくっていく挑戦に、ぜひお力添えをお願いします。

(一般社団法人SINKa代表理事 濱砂 清)

金額5,000円 |

金額10,000円 |

金額30,000円 | 在庫195 |

金額50,000円 | 在庫28 |

金額100,000円 | 在庫17 |

金額5,000円 |

金額10,000円 |

金額30,000円 | 在庫195 |

金額50,000円 | 在庫28 |

金額100,000円 | 在庫17 |