活動・団体の紹介

本法人は2004年に特定非営利活動法人言論責任保証協会として発足しました。2025年度より、学際的な研究交流を推進する事業を新たな事業内容として取り込むことを決定し、名称を特定非営利活動法人学際相互検証機構に改めました。

活動の背景、社会課題について

2020年より本法人は代表理事を中心に新型コロナウイルスの起源の調査を開始しました。当初、代表理事は日本で研究所起源の可能性が高いことを公言する唯一の科学者でしたが、海外の科学者たちと協力して追究を続けた結果、2025年4月には米国ホワイトハウスが公式ページにて研究所起源説を公認するに至りました。しかし、武漢株起源の詳細、変異株の起源、コロナワクチンの有効性と副反応の実態など、今も不明な点は多く残されています。

活動内容の詳細、実績について

本法人代表理事は、異分野の研究者と協力して、日本分子生物学会のフォーラム(2023年、2024年、2025年)、日本リスク学会の企画セッション(2023年、2024年)、日本数理生物学会の企画セッション(2024年)を企画・開催してきました。さらに、2024年からCOVID Reviewというコロナ禍の総括を行う約35人の現役研究者(分子生物学者、免疫学者、ウイルス学者、薬学者、医師、情報工学者、数学者、経済学者、心理学者などを含む)よりなる研究会を立ち上げ、2025年10月時点までで計14回の研究会を開催しています。また、COVID Reviewのメンバーは一般向けの講演会にも多数登壇し、一部のメンバーは今年10月10日に全国公開された映画「ヒポクラテスの盲点」にも出演しています。

寄付金の使い道について

【プロジェクト概要と使途(総額800万円)】

論文掲載費 研究成果を国際誌でオープンアクセス公開 200万円

国際交流費 海外学会発表・国外研究者招聘・文献翻訳 200万円

国内学会発表費 国内学会参加費・旅費 80万円

研究費 コロナワクチンの安全性評価(核局在化シグナル等) 200万円

研究補助費 データ整理・プログラミング等の学生雇用 120万円

以下に、それぞれの項目における具体的使途について説明いたします。

• 論文掲載費(APC)

COVID Reviewのメンバーは、①新型コロナウイルスとその変異株の起源追究、②超過死亡とコロナワクチンのリスクに関する解析、③感染症数理モデルの検証のいずれのテーマにおいても、これまで多数の論文を執筆してきました。その一部は既に学術誌に掲載されていますが、残りの多くはプレプリントのままです。その大きな理由は、論文掲載に非常に多額の資金を要することです。現在、大手学術誌の論文掲載費は高騰しています。そこで、これまで執筆したプレプリント論文および今後執筆する論文を大手学術誌に掲載するための費用を募りたいと考えています。

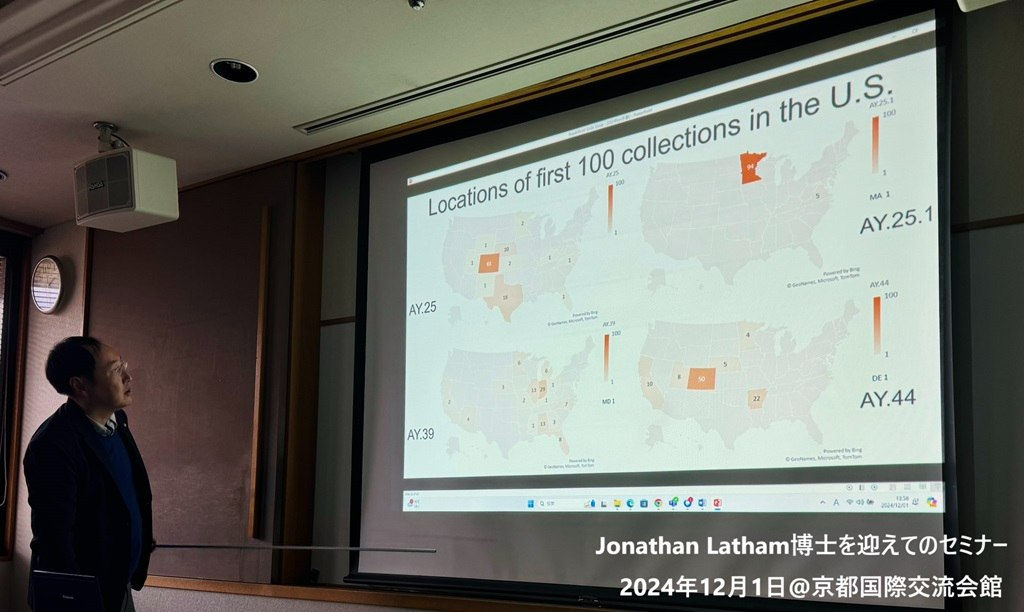

• 国際交流費

残念ながら、日本の科学界には自主性がなく、海外の科学界の動向に強く左右されます。幸い、欧米の科学界では日本と違ってコロナ禍を総括する動きが進んでいます。COVID Reviewの一部のメンバーは、これまでもそうした海外の科学者と交流してきましたが、今後はその関係を深め、日本の学会にも変化を促すような環境作りが必要であると考えています。そのための資金を募集させていただきたいと思います。

• 国内学会発表費

COVID Reviewには、これまで国内の学会で研究成果を発表するため、学会参加費と旅費をポケットマネーで自己負担しているメンバーがいます。彼らが自腹を切らずに学会に参加・発表できるような金銭的支援をしたいと考えています。

• 研究費

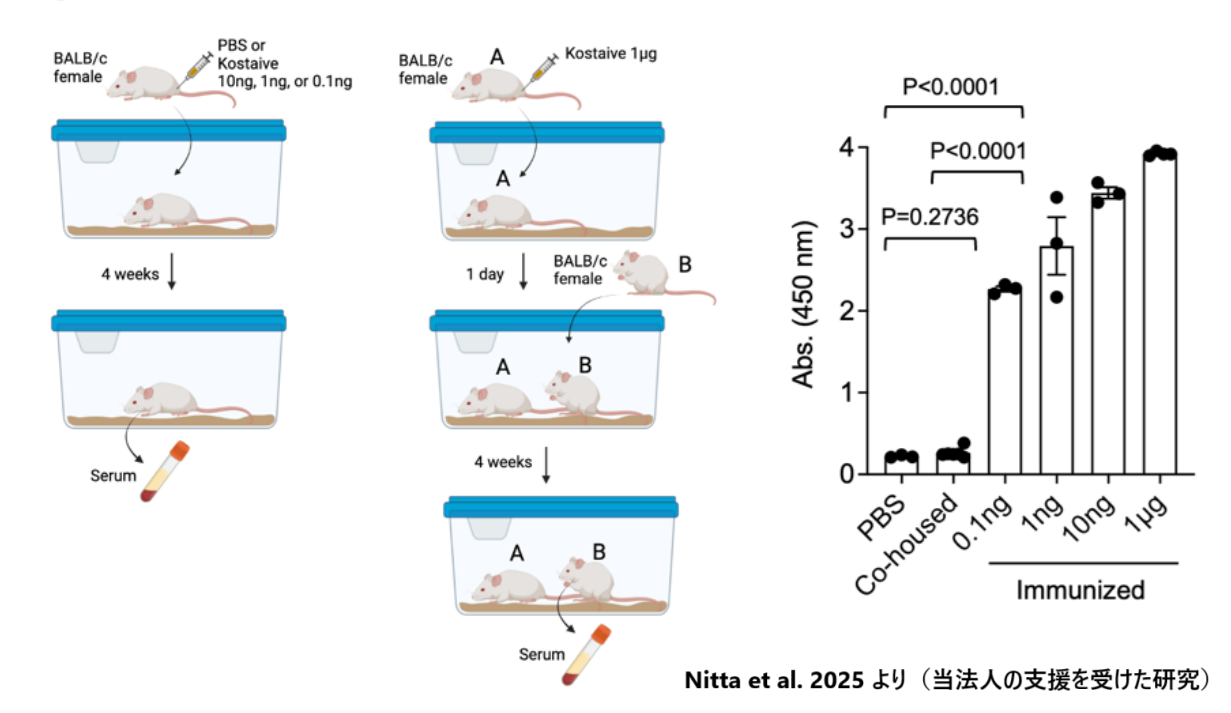

コロナワクチンの副反応の機序にはさまざまな可能性が考えられています。それらについて分子生物学的に検証することを目指します。特にフーリン切断部位(フリン開裂部位)の核局在化シグナルの役割に注目した実験を行うことを考えています。この実験は京都生命科学研究所の宮沢孝幸代表理事を中心に進める計画です。

• 研究補助費

COVID Reviewの一部のメンバーは、ワクチン接種記録と死亡の記録を突合したデータに基づき、ワクチン接種と超過死亡の関係について統計的調査を行っています。浜松市と松戸市のデータの解析結果は、NHKの番組「ザ・ライフ」でも紹介されました。今後、より大規模な調査を行うためには、データ整理のための学生アルバイトの雇用が必要になると見込まれており、その費用を募りたいと考えています。