「興味があることはやってみよう年間」から始まった

Q:12年前の受賞後、しばらくご無沙汰してしまいました。数年前から国際協力NGOで働かれることになって、またご縁ができたのを嬉しく思います。

まずは、田丸さんと海外、国際協力に関わるようになった経緯からおうかがいしたいです。

A:僕は生まれつき目が見えなくて、日本の大学を卒業した後にカナダに留学し、ソーシャルワークを学びました。帰国後、障がい者の当事者団体であるDPI日本会議(以下、DPI)で活動したり、企業で働いていました。今は、難民を助ける会(以下、AAR)で働いています。

カナダに行く前は、歴史を勉強していました。日本史ですね。当時は英語が得意じゃなくて、それを使った仕事に就くとは思っていませんでした。高校時代の友人は、僕が英語を使って仕事をしていることを信じられない、と言うくらいです。

英語に目覚めたのは、大学に入っていろいろな人がいることを実感してからです。大学2年の時だったかな、「興味があることはやってみよう年間」にしたんです。友人がアイルランドの提携校への留学を申し込むと言っていて、その期間が6週間。外国に行ってみたい気持ちはあったので、6週間ならと思って僕も行きました。

アイルランド人は、隣に座った人に気楽に話かけてきたりするような、田舎の人っぽく親しみのある人たち。それが楽しくて、会話から入っていきました。ただ、話すのは楽しいのですが、語学は得意ではないので、カナダに留学した時は読み書きで苦労しました。

Q:カナダではソーシャルワークを勉強されたそうですね。

A:最初は1年の語学留学のつもりでした。ただ、福祉に関心があったのと、いろいろな人の話を聞くことに興味があり、それができるのがソーシャルワークでした。経済的な面も含めてカナダに残るか悩みましたが、資格を取るまで頑張ることにしました。

カナダの大学のソーシャルワーク学科は、マイノリティの学生が受け入れられやすいという考え方で、留学生で障がい者なんだからあなたは入れるよと言われました。障がいのある留学生として必要な配慮を受けるうえで、障がい者の窓口の人は留学生のことがわからず、留学生の窓口の人は障がい者のことがわからない。なので、ソーシャルワークを勉強するにあたっても、障がいをもった難民など、複数の困りごとを持っている人に関心が出ました。でも先行研究はあまりなかったんです。

DPI日本会議で幅広い活動を経験

Q:カナダは福祉面で進んでいるイメージですが、田丸さんが先陣を切ったのですね。その後は日本に?

A:僕は日本の福祉をそんなに知らなかったし、カナダでも障がいに特化した勉強はしていませんでした。日本に帰ると決めたとき、たまたま知人がDPIはいろいろなことをやっている団体で、インターンもできると教えてくれました。障がいの種類も問わず、教育、雇用、年金や所得補償、海外支援まで、障がい者に関する様々な活動を幅広くやっている。これなら、日本の全体像が見えると思ってインターンをさせてもらいました。

DPIは世界的なNGOですが、日本は当時、常勤が当時8名くらいの小さな団体でした。インターンを受け入れたのも初めてだと言われました。2006年の帰国後に半年インターンをして、でもお金がないからすぐに雇ってはもらえず、インターン終了後もボランティアなどで関わり続けて、2009年に正式に入職しました。

Q:少ないスタッフで多くの活動をされているんですね。主に何を担当されましたか。

A:ロビイングは見えづらい事業で、お金集めが難しい。できることは何でもやるパターンでしたが、英語ができたので国際協力関係や、海外ゲストが来た時の対応や、海外出張のコーディネートも。権利擁護センターの相談窓口があって相談員もやっていましたし、アクセシビリティ※1 など様々なことをやっていました。

その後、一般企業への就職活動をした際に気づいたのですが、多くの視覚障がい者は研修の企画・運営、国際会議への参加コーディネートといった業務経験はないため、NGOで働いたことで一般就労の業務履歴書に書けることが増えて、結果よかったと思うことは多いです。

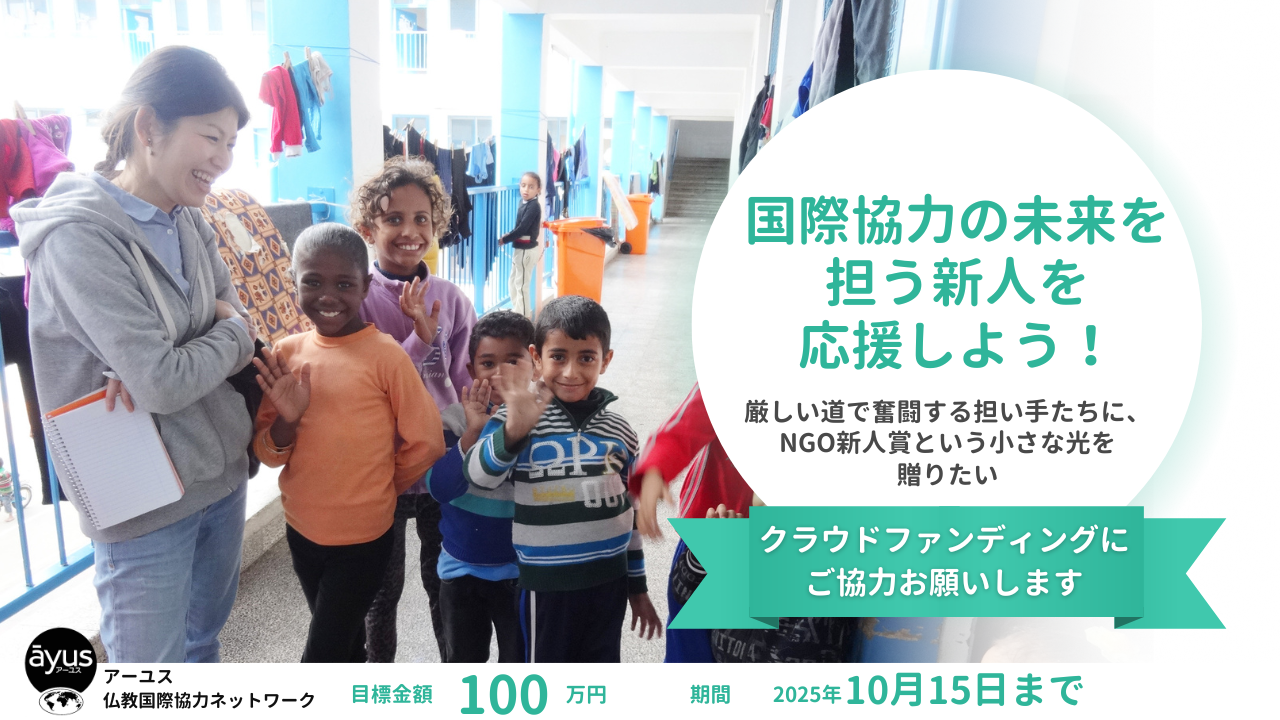

Q:アーユスのNGO新人賞はどうやって知ったのですか。

A:同僚が応募してくれました。団体内では若手の方でしたが、30代後半でした。障がい者運動の世界も高齢化していて、若い当事者が入ってきづらい。1960年代から2000年代までは第一世代の活動家がつないできた。僕が入った頃は法定雇用率があがったり、福祉制度が充実してきて、障がい者の社会参加が進む一方、運動への関心が下がってしまった。世代交代がうまくいっておらず、僕の前後は人が少ないです。海外に興味がある若い障害者はいると思いますが、障がい者団体はそこにうまくつながっていない気がします。

健常者の参加も大切で、健常者に支えてもらわなくてはできないこともありますが、やはり前に出るのは当事者で、運動は当事者がしていく。そこは守らないといけない部分で難しいです。

新人賞を受賞して周囲には喜んでもらいましたが、それをどう生かすか・・・数年前に久しぶりにアーユス賞の授賞式に参加させてもらったとき、受賞者の皆さんの素晴らしいスピーチを聞いて非常に感銘を受けましたし、わが身を振り返って反省しました。新しい団体(AAR)にきて、何らかの形でお返ししないといけないと思いました。

Q:今の団体に入られるまではどんな経緯が?

A:一般企業でも働きましたが、いずれも外資系でした。日本はいろいろな人と一緒に働こうとか、障がい者就労も社会とつながっているという考え方だけれど、外資だと持っている能力を生かしてくださいというJOB型雇用という感じがします。担当プロジェクトが4年で終わって契約が切れたとき、AARの募集を見つけて応募しました。

NGOって、入りたいから入れるものでもなく、入っても条件がいいものでもない。門は狭く、入ってからもいいかというとそれも正直わからない。難民に関心があったので団体のことは知っていたし、東日本大震災の支援の時にもご一緒したことがありましたが、NGOは即戦力を求めているはずだから落ちるだろうなと思っていました。

Q:いま、どんな仲間たちと仕事をしていますか。お仕事の内容も教えてください。

A:今は支援事業部でラオスの担当をしています。また、障がい者支援は団体の柱なので、そちらも把握するようにしています。「他の職員から、障がい者支援事業に関する相談を受けたり、国内の避難民についての相談対応もしています。

国内だけでも60人はいる事務所です。良かったのは、僕のサポート役が固定されていないこと。ちょっとした目を使う用事、例えば名刺や領収証の整理なんかは誰かにサポートしてもらう必要がありますが、同じ人に集中しないほうがいいと思っていました。郵便物の整理が当番制になっていて、その当番の人が僕のサポート担当するようにしてくれたんです。また、どのチームともご飯を食べる時間を持ちたいとお願いして、だいたいの人と会話ができるようにしていました。

難民と障がい者。複数の属性を持つ人に、光は当たりにくい

この夏は外務省のNGOスタディプログラムというのに応募して、海外に行きました。

ブラジルでの世界盲人連合(WBU)の総会に参加して、いろいろな国の視覚障がい者の情報を集めることが目的のひとつ。また「グローバル難民フォーラム」で障がいをもった難民についてのロビイングをした人の話を聞きたいと思って、アメリカにも立ち寄りました。

アメリカでは、難民支援のNGOで活動されている障がい当事者の方にお会いすることができ、難民が増え続ける現状のなかで障がい者はどれだけフォーカスされているのか、インターセクショナリティ(交差性)※2 への関心はどうなっているのかなどを話すことができました。難民関係の会議では障がい者のことが話題にならず、障がい者の会議では難民のことが話題にならない。それがわかりましたね。

そもそも難民の中の障がい者の割合をUNHCR(国連難民高等弁務官事務所)も把握していない。例えば、難民キャンプに避難された方への聞き取り調査の段階で、正確な調査が行われていない。事故で脚を失ったけれど、それまでは元気だったという感覚だと、聞き方によっては自分自身を障がい者と認識していないこともあるのです。

Q:田丸さんの後に続く方はまだまだ少ない印象です。

A:障がい者の中で、国際協力に関心のある人は少なくて、難しさはあります。ただ、国際協力分野では障がいへの関心が高まってきているとは思います。研修会などに行くと、昔は知っている人ばかりだったのが、コンサルの人とか知らない人が増えているので、そこはポジティブな面と言えると思います。ちょっとでも自分に引き寄せて、関わりがあると思ってもらえればいいと思っています。

Q:最後にアーユスへの期待をお願いします。

A:僕自身は視覚障がいはあるけれど、より大変な人に目を向けることをどう意識していくか考えています。アーユスはより小さいところ、お金がとりにくいところを支援しますが、興味がある人が少なかったりするところに目を向けるのは必要。より大変な人がどこにいるのか、目にとまらない人たちはどこにいるのか。大きな団体でも見過ごしがちなので、そこに注目していただけるとありがたいです。

Q:田丸さんのお話で、私たちが目指すべきことも改めて確認できました。ありがとうございます。ぜひこれからも、アドバイスをお願いしたいです。

A:こんな話でよければ、いつでもお話させていただきたいと思います。

(2025年9月22日)

※1 アクセシビリティ:誰もが平等に利用しやすい状態であること。高齢者や障がい者などにも配慮された環境を意味する。

※2 インターセクショナリティ:インターセクショナリティ(交差性)とは、性別・障害・民族・年齢・貧困など複数の社会的属性が重なり合うことで、差別や不利益が複雑化するという考え方である。例えば「障害のある女性」は、性別・障害双方の要因から不利益を受けやすく、単一の視点では捉えられない課題が生じることを指す。

金額3,000円 |

金額5,000円 |

金額10,000円 |

金額50,000円 |

金額100,000円 |

金額3,000円 |

金額5,000円 |

金額10,000円 |

金額50,000円 |

金額100,000円 |