私たちNPO法人ROJE(ろじぇ)は、「教育で未来をつくる」を行動理念に、100名以上の教育に志をもつ大学生・若手社会人を中心に活動するNPOです。

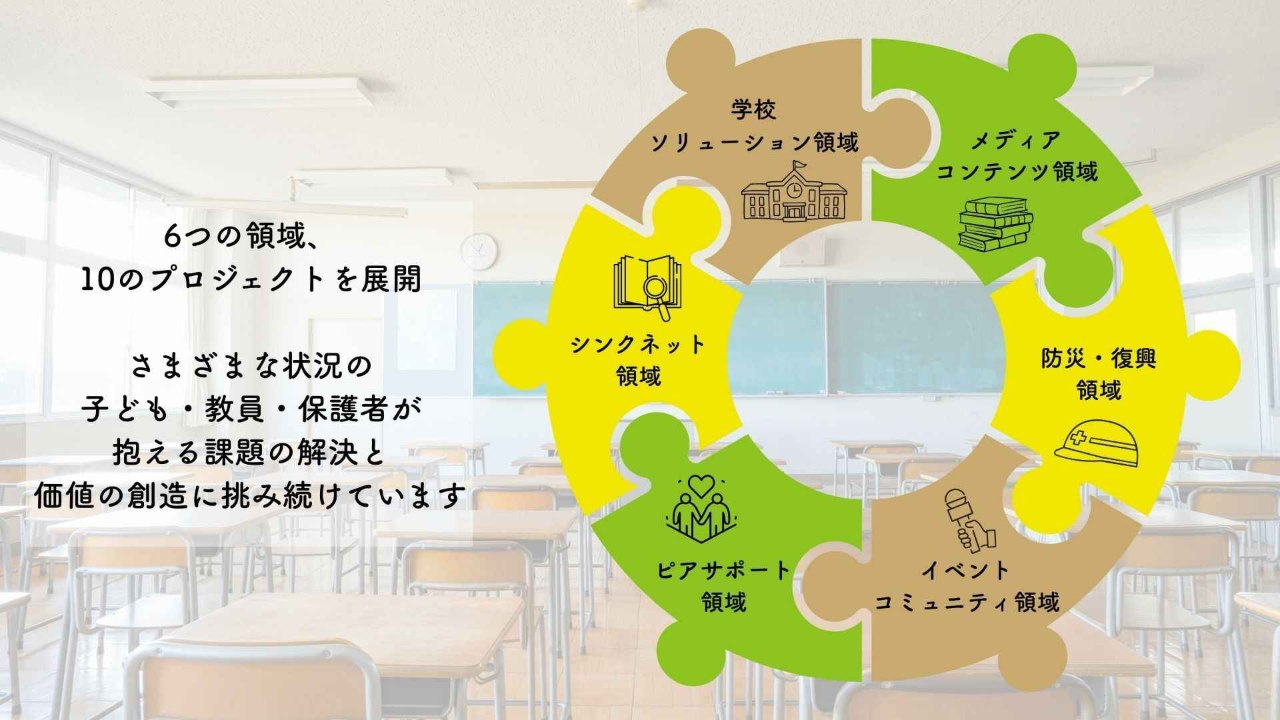

今年、ROJEは設立20周年を迎えます。この20年間、学校現場での子どもや先生の支援を起点に、不登校やギフテッドの子どもたち、その保護者など、多様な立場の方々に寄り添えるよう活動の幅を広げてきました。また、福島から始まった被災地の子ども支援も、全国各地で頻発する自然災害を受け、熱海・新潟・秋田・石川へと広がっています。

この節目を機に、月額寄付で活動を継続的に支えてくださる「ろじぇさぽ」を募集いたします。

10年後、20年後も、若者が教育活動を通じて、さまざまな場所の子どもたちの未来をつくり続けていけるよう、みなさまの温かいご支援を心よりお願い申し上げます。

2025-09-20 19:00

【受益者の声①】EDUPEDIA(メディアコンテンツ領域)読者より

プロジェクト活動の中でいただいた声をご紹介する「受益者の声」。

今回は、EDUPEDIA(メディアコンテンツ領域)読者の方からのメッセージです。

「EDUPEDIA」の活動紹介はこちら

声をいただいた記事

「常識を疑い、自分の頭で考え続け、空気を読まない」 ——土佐町から描く、新しい公教育のかたち【鈴木大裕さんインタビュー】

https://edupedia.jp/archives/4...

教育研究者・土佐町議会議員の鈴木大裕さんに、中学校教員から研究者を経て地方議会議員になられた異色のキャリアについて、また、土佐町で実践する教育改革についてお話を伺ったインタビュー記事です。

記事を読んだ2名の教員の方々からメッセージをいただきました。

兵庫県教員のAさんより

以前、Xから、読ませていただいて、とてもわかりやすくまとめられて、僕の職場に来てくれていたスクールサポーターの学生さんにも読んでもらいました✨

こんなにも社会や教育、そして、未来に対して、熱い思いをもっている学生さんがいることに、大きな勇気と希望をもらいました✨

埼玉県教員のBさんより

(鈴木さんの著書である)『崩壊する日本の公教育』に書かれていない、土佐町からの具体的な教育づくりの様子が分かったのが良かったです。

制度的な教育は、子どもを社会化(諸々を身に着けさせ適応を促す)する側面を持ちますが、「それって本当に目の前の子どものためになってるの?」ということを、常に問い続ける必要があるのだろうなと思いました。

編集後記も、手の届く、個別具体な身近な所から作り変えていくことへの指摘の部分が良かったです。

また、この記事が掲載されているEDUPEDIAも見させていただきました。

私見では、教育実践の交流の場は組合教研→法則化(TOSS)→TOSSの影響を受けた諸々の実践家・研究会と変化してきてます。

教職への不安と要求を持つ学生の方が中心となって、新たなメディアを作られていることに敬意を表します。