大切な人にもしものことがあったとき。あなたは考えたことがありますか?

ついさっきまで元気だった人が、交通事故や病気で亡くなってしまう。

でも、いくつかの臓器が健康な状態だったら?

その健康な臓器は、病気で苦しんでいる人に提供することができます。

また、臓器移植でしか救われない病気になったとき、臓器提供を受けることができます。

そんなとき、自分の臓器を”あげたい”ですか、それとも”あげたくない”ですか?

病気になったとき、臓器を”もらいたい”ですか、それとも”もらいたくない”ですか?

正しい考え方はありません。どれも大切な「自分の意思」です。

私たちTRIO JAPANは、臓器移植が日常医療となるために、“あげる”、“あげない”、“もらう”、“もらわない。”全ての権利が等しく尊重され、“あげる”と“もらう”の尊い意志が無理なく結ばれる社会を目指しています。

一年間で臓器移植を受けられる人はたったの2~3%

臓器移植とは、重い病気や事故などにより臓器の機能が低下した人に、他者の健康な臓器と取り替えて機能を回復させる医療です。

心臓、肺、肝臓、腎臓など臓器不全により臓器移植でしか救われない患者さんは日本国内で約15,000人います。しかし、一年間で移植を受けられる人は約400人とたったの2〜3%の人しか移植を受けることができません。

例えば心臓では、臓器移植法が 施行された1997年10月から2023年4月までの25年半の間で、749人が心臓移植を受けましたがその一方で、⻑い待機期間中に550人もの人が命を落としています。(参考:日本臓器移植ネットワーク)

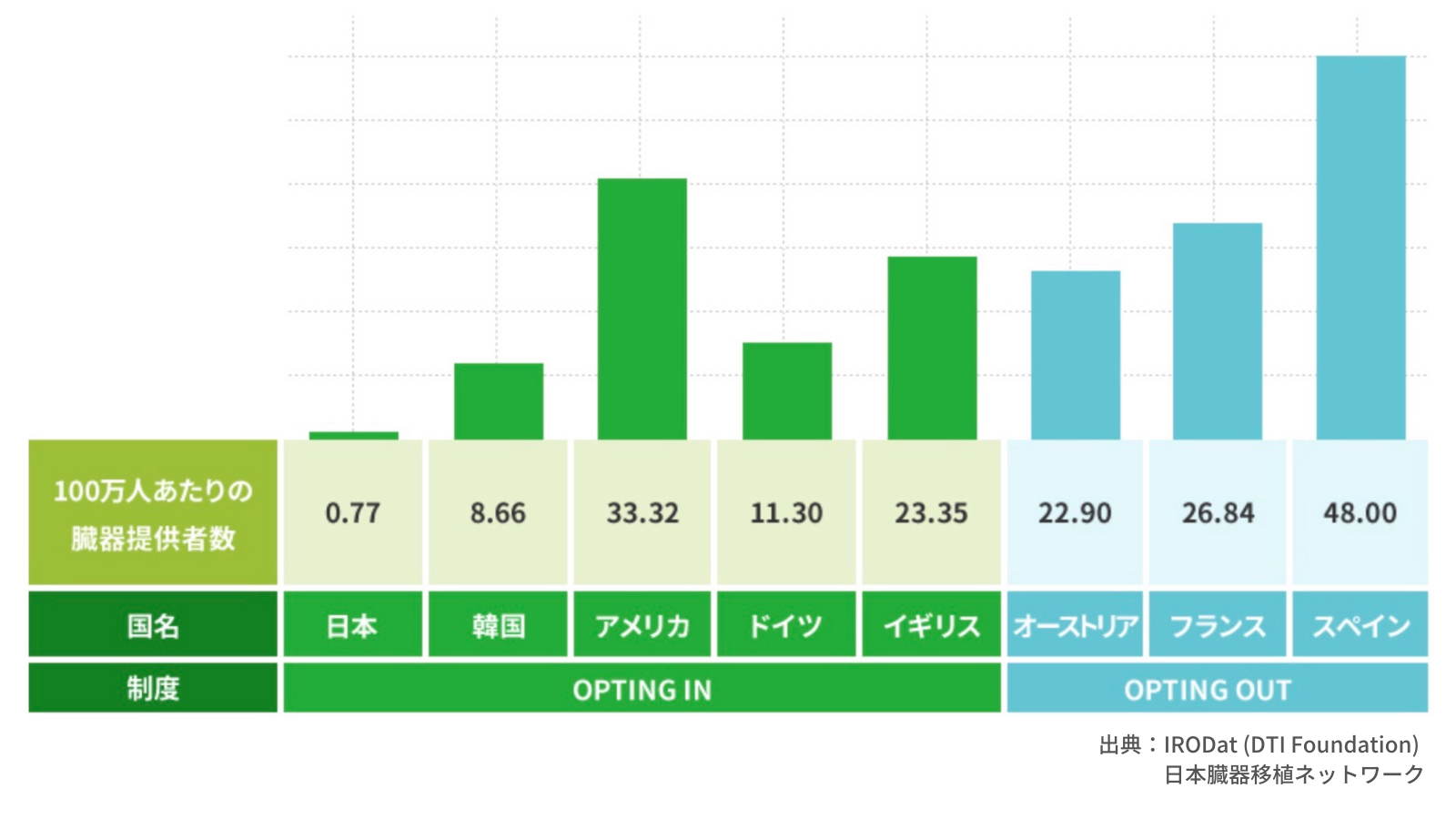

諸外国の人口100万人あたりのドナー数。アメリカでは41.6人であるのに対し、日本ではたった0.62人。日本は圧倒的にドナーの数が少なく、このような状況が何十年と続いています。

日本は臓器提供をしても良いという個人の意思が汲み取られていない

2021年の内閣府の世論調査によると「約4割が臓器提供を承諾する」と回答していますが、その意志が移植医療の現場で反映されていません。

私たちは、それには以下の2つの問題点があると考えています。

①臓器提供を前提とした場合にのみ脳死が「人の死」とされている

「脳死となりうる状態」と認められた場合、臓器提供を前提とする場合のみ、「脳死=人の死」と認められます。本人が「死んだ」のかを家族が決めなければならない形となっており、家族の負担となっています。(参照:改正臓器移植法第六条二項 (臓器の摘出))

多くの諸外国では医師から「残念ですが脳死です。臓器を提供しますか、しませんか」と提示されますが、日本の場合、家族がその人の脳死を確定することになります。

臓器提供の判断をすることで、家族が愛する大切な人の命日を決めることになってしまうのです。これは乗り越えなければならないハードルがあまりにも高いのです。

②臓器移植ができる施設・医師への負担が大きい

脳死からの臓器提供を行うことができる病院が全国に約900施設ありますが、半分以上の病院では脳死からの臓器提供が行われたことがありません。「自分の臓器を活かしてほしい」と思っていたとしても、施設が対応していなければ、尊い意思はそこで途切れてしまうのです。

その背景にはしくみとしての問題があります。最後まで必死に目の前の命を救おうとしている救命現場の医師が臓器提供のオプション提示をする負担感は大きく、診療報酬の点でも十分とは思えません。病院経営においても積極的に取り組みにくい状況です。

また常に人手不足の現場の中、臓器移植に必要な人員の確保も容易ではありません。

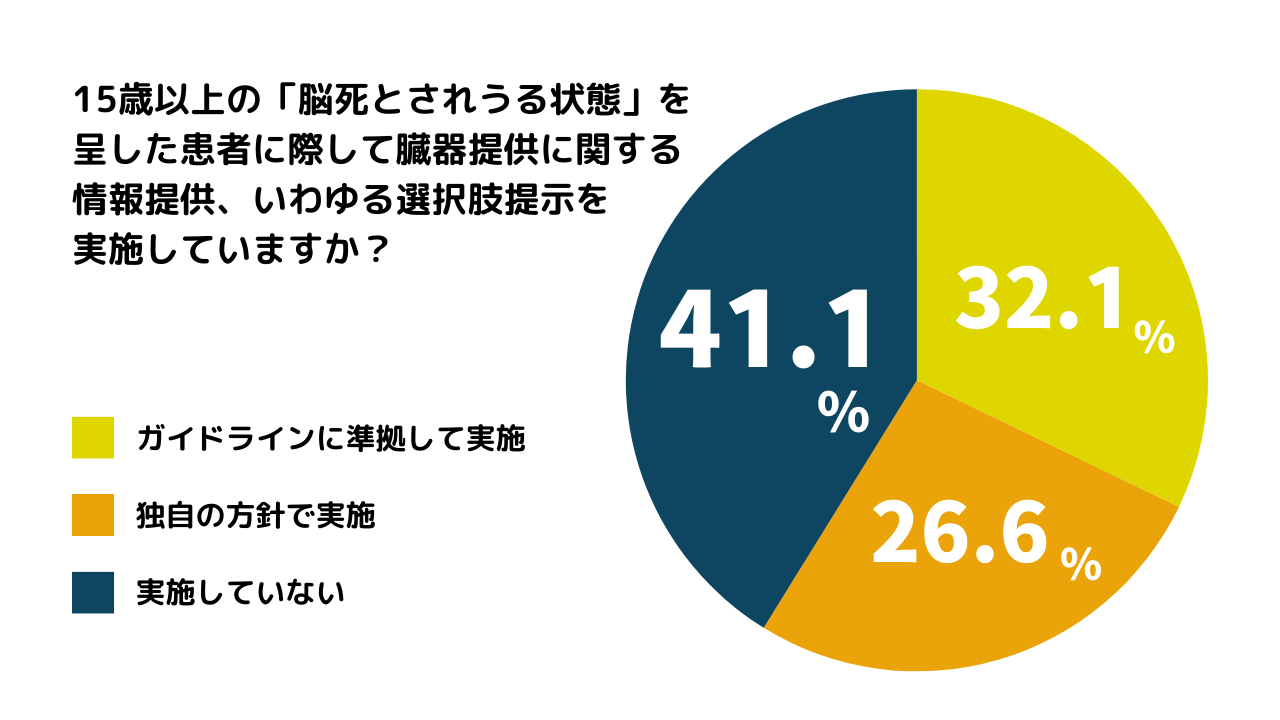

△日本救急医学会が行った調査では、15歳以上の「脳死とされうる状態」を呈した患者に際して約4割の病院が、選択肢の提示を実施していないと答えています。

上記のような問題を解決し、臓器医療が日常的な医療となり「生きたい」という尊い意思が尊重される日本を目指してTRIO JAPANでは次のような活動を行っています。

国内での臓器移植があたり前の世の中をつくる。TRIO JAPANの活動

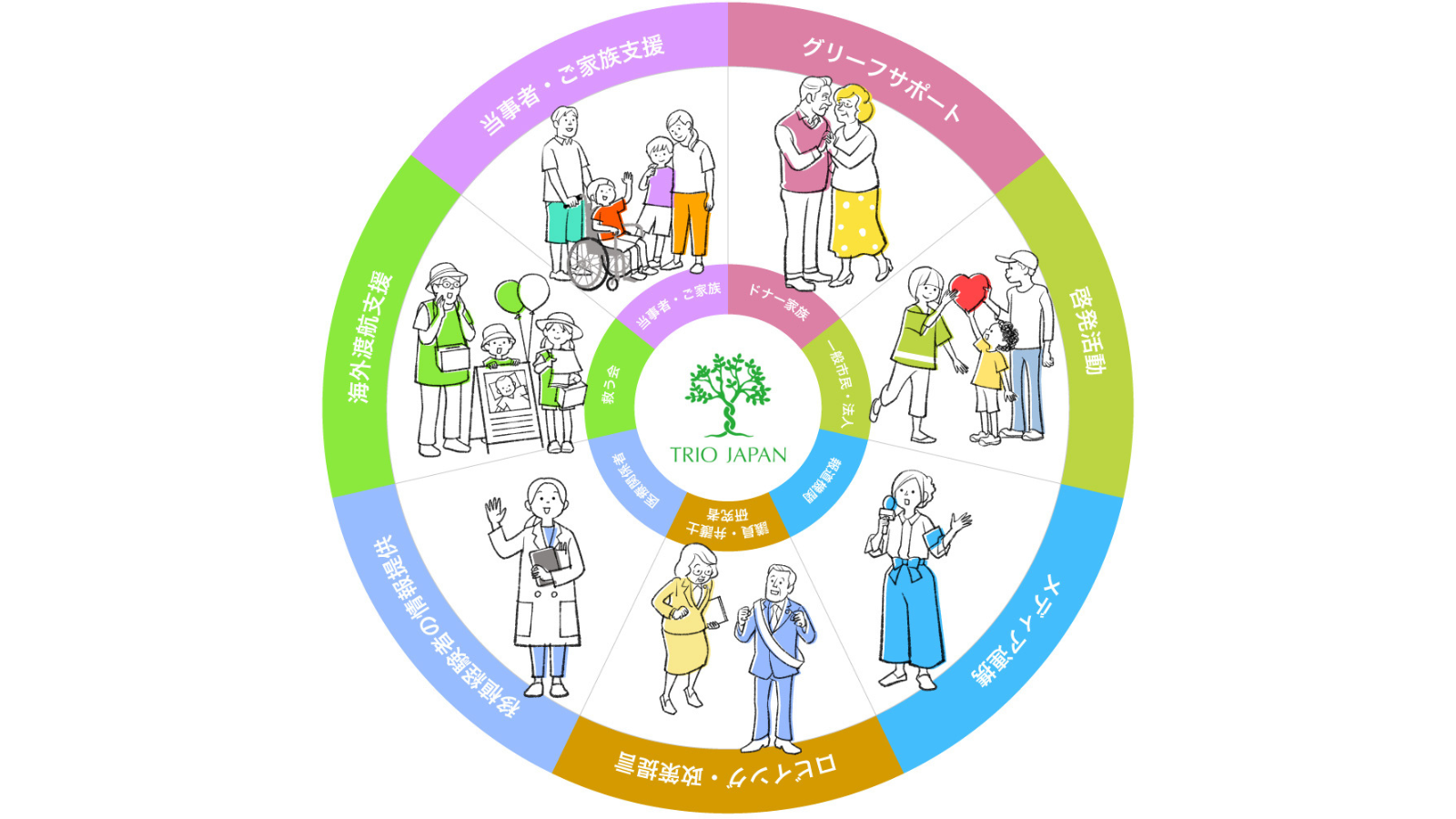

トリオ・ジャパンが目指すのは、海外渡航移植がなくなり、国内の臓器移植医療が日常的な医療となることです。その実現のためにTRIO JAPANはソーシャル・ハブとして在り続け、移植当事者・ご家族、ドナー家族、市民、行政・メディア、政治家など、様々なステークホルダーに色々な角度から働きかけをおこない、移植医療を広く社会に定着させるために活動して参ります。

【アプローチ1】制度改革のための政策提言をする

改正臓器移植法第六条二項の脳死の定義の変更や移植に関わる医療体制の充実を目指しています。現在、臓器移植医療に係る実態調査を基にした「臓器移植医療白書」の作成も進めており、今後政府にも提言していきます。

【アプローチ2】移植医療への関心を高める啓発

シンポジウムの開催や「いのちの大切さ」「なんでもない日々のすばらしさ」を伝えるための講演、書籍出版、SNSによる情報発信を通じて、日本国内の臓器移植に関わる人々の姿を、知っていただく機会を提供しています。

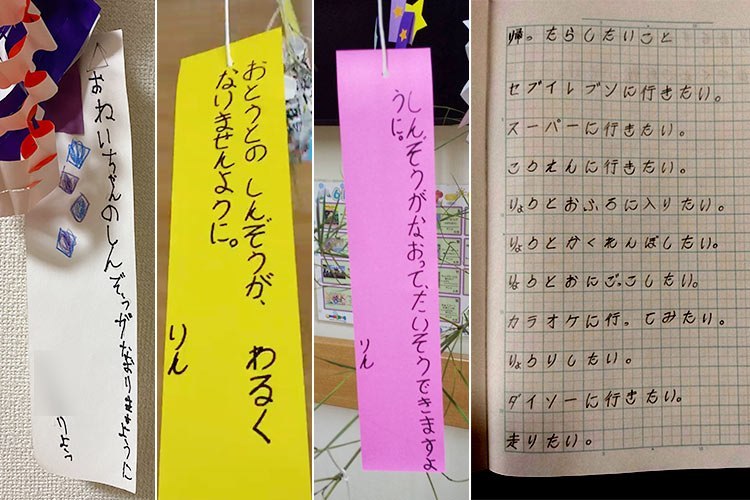

学生向けの講演や、市民が参加できるシンポジウムなど幅広い世代に向けた講演を数多く行なっています。臓器移植に関わる人々の姿を伝えることで、普段からいのちについて考えてもらいたいと思っています。

これまで出版・編集協力をした書籍の数は17冊にのぼります。

内閣府による世論調査によると約4割が臓器提供を承諾すると回答していますが、臓器提供の意思表示をしている割合は約10%。啓発活動を通じて臓器移植への関心を高め、臓器提供の意思表示の割合を高めていきたいと考えています。

【アプローチ3】当事者・ご家族の海外渡航移植のサポート

小児臓器移植に関しては、国内では提供者が少なく現実的に国内で移植に到達できるのは雲を掴むような状況です。そのため国内での待機をあきらめ、海外(主に米国)に助けを求めるケースが後を絶ちません。しかし、海外での移植には莫大な費用がかかり、そのほとんどを募金に頼らざるを得ないというのが現状です。肉体的・精神的・経済的に多くの負担がのしかかります。

私たちから渡航移植までの道のりの説明をさせていただいた後、それでもご両親の覚悟が確認できた場合は、これまでの経験に基づき、渡航移植に向けた主治医とのやりとり、募金活動に係る全般、デポジット等の費用設定や航空機の手配など関係各所の調整、出発当日のお見送りまで助言させていただきます。

< 相談の例 >

・移植を希望しているが、どのようにしたら移植が受けられるのかわからない

・移植をしようか迷っているが、情報がなくて困っている

・海外での移植の状況について知りたい

・これから移植を受けようか迷っているので、実際に移植を受けた方の話を聞きたい・会ってみたい

・移植は無事に受けられたが、様々な問題が生じている

・患者・家族への対応について相談したい

【アプローチ4】国内で移植待機をするご家族のサポート

移植待機中は、多くの医療施設では家族の24時間付き添いを求められ、付き添い者はもちろん、家族や周囲の身体的・精神的・経済的負担も大きくなっています。

また、見過ごされがちなのが移植待機患者のきょうだい児です。両親とのふれあい時間が減少し、心理的負担が増え、正常な発達の妨げになることも少なくありません。これらの状況は医療と福祉からこぼれ落ちている存在と言えます。

< サポート内容 >

・長期フォローアップ・移行期医療(成人移行期支援)

・心理社会的なケア・ピアサポート

・亡くなった児のビリーブメントサポート・グリーフサポート

・交流の場、励まし合いの場の創出

1)移植待機児童の家族のためのお祭り「THANKS FOR LIFE」

THANKS FOR LIFEは、長期に渡る待機期間を過ごす移植待機児童の家族を応援するお祭りです。催しやレクリエーション・食事などで臓器移植待機者とその家族へ明るく幸せな時間を届けます。

過去2回開催し、のべ180人以上の方々に参加いただきました(特設サイトはこちら)

b) 付き添い家族 Cheer UP!Project

弁当をお届けしたい!」という想いでお弁当をほぼ原価に近い価格で病院に届けられているおうちごはんgrinさんと大阪女学院さんが連携し、大阪大学病院で移植待機をされている付き添い家族へお弁当の無償提供をするプロジェクトです。

長い移植待機生活を送られているご家族を食事でサポートしています。この支援は患児が元気になるまで継続性を持って取り組んでいます。

「移植を待ちながら亡くなった人たちのことをなかったことにしてはいけない」

日本国内において移植医療を取り巻く環境が厳しい状況でも、今も日本での移植が叶うことを信じ、国内待機を選択をされる方もたくさんおられます。

しかし、移植に到達できず亡くなられている方も少なくないのが現実です。国内待機を決断したことへの後悔や葛藤を抱き続ける人たちを見るのは胸がしめつけられる思いになります。

生きたいという尊い願いを抱きながら、亡くなる人が大勢います。あまりにもこうした悲しいことが多すぎて、この憤りや怒りの感情をどこにぶつけていいのかわかりません。臓器移植によって助かる術があるのに、日本で生まれたがゆえに、助からずに亡くなっていく。遺されたご家族も、ずっとそれを背負っていきていくわけです。

彼らの「生きたい」という尊い意思を、なかったことにしてはいけない。彼らが生きたいと願った今日を、無駄にしてはいけないと感じています。

今の課題を次世代に残したくない、一刻も早く臓器移植の環境を変えたいと考えています。

ご寄付でできること

トリオ・ジャパンは社会的ハブとして、多くの仲間を巻き込みながら草の根から社会を変えていきます。そのためには、皆様のお力が必要です。いただいた資金は以下の使途に大切に使わせていただきます。

・国内移植充実のための啓蒙、啓発活動

・海外渡航移植を決断した患者さん・ご家族、その周辺の人々への支援活動

・移植待機中/移植後(亡くなった方) の当事者・ご家族・きょうだいへの支援活動

・政策提言のための活動

・メディア機関との連携のための活動

・適切な団体運営のための最低限経費

あたたかいご支援をよろしくお願い申し上げます。

国内の移植移植があたり前の世の中をつくるために、一緒に移植医療を推し進める仲間になってくれませんか?

代表メッセージ

私たちは30年以上、「今日のいのちを救うために」をモットーに、海外へ助けを求めざる得ない患者さんのサポートを数多くさせていただきました。多くの命を海外で救って頂きながら、海外渡航移植はあくまで「必要悪」な在り方で、私たちのやってきたことを自己否定しています。本来は日本で助けていただきたかったと思っています。

国内でも臓器移植が日常医療となるために“臓器提供について語りやすい社会”を目指します。“あげる”“あげない”“もらう”“もらわない”全ての権利が等しく尊重され、“使ってもいいよ”と“助けてほしい”の尊い意志が無理なく結ばれる社会を切望しております。移植医療を取り巻く問題は山積されていますが、あらゆる角度から活動を展開していきたいと考えています。

特に、待機患者家族は先の見えない闘病生活より、医療と福祉からこぼれ落ちる存在になりがちです。臓器や医療施設ごとに問題は違えど、家族への支援は私たちにしかできない事だと考えています。

また、啓発活動も大切な事だと考えています。草の根活動ではありますが、若い世代に移植医療の素晴らしさを伝えていくことは、未来を変える礎になると信じています。

そして、人の死の「ダブルスタンダード」のような法律の問題や医療体制の脆弱さなど改善しなければいけない問題は山積みです。諦めずに、政治行政に対しても訴求していこうと思います。

日本で最初の心臓移植手術が行われて半世紀以上、法律ができて25年以上が経過しましたが、日本の移植医療を取り巻く環境はまだまだ厳しいのが現状です。それでもポジティブに発信して参りますので、どうか私たちの背中を押してくれる仲間になっていただけたら幸いです。

特定非営利活動法人TRIO JAPAN

(トリオ・ジャパン)

理事長 青山 竜馬